古代那些高高在上的统治者最怕什么呢?这估计是很多人都想过的问题,是害怕和自己一样具有继承权的皇子?还是害怕有大臣权倾朝野拉帮结派?亦或是害怕宫里的太监们被外人收买,对自己图谋不轨?这些虽然都会对皇帝造成一定的威胁,但不是最让他害怕的。

我认为最令他们害怕的,恰恰是老百姓过上安逸舒适的生活!这一观点乍看之下,似乎充满了悖谬之感,与人们常规认知中的“仁政爱民”理念背道而驰,但倘若深入探究历史的幽深脉络,便会惊觉其中实则蕴含着极为深刻的政治谋略和统治权术。

我们知道,古代社会是一个以农为本的时代,国家的经济根基都来源于农业,其繁荣昌盛与否,在很大程度上取决于农业生产的丰收或歉收。对于统治者而言,他们自然深知这一点,所以必然会想方设法让农民永远在田地里创造价值。

他们清醒地认识到,倘若百姓长期沉浸于安逸舒适的生活情境里,就如同温水煮青蛙一般,整个社会很可能会逐渐滋生懈怠之风,人们不再愿意为了生存而辛勤劳作,不再有动力去开垦新田、精耕细作、兴修水利以抵御自然灾害。

如此一来,农业生产的持续发展必将受阻,而国家的税收基本上都来源于百姓的税赋,税赋少了最终必然会影响到国家的粮食储备、财政收入以及社会的稳定与繁荣。毕竟,在那个生产力相对低下的时代,劳动力是推动社会运转的核心动力,一旦这股动力因安逸而停滞,国家这部庞大的机器也将陷入运转不良的困境。

于是,为了避免这种局面的出现,统治者们精心谋划,施展着各种手段,力求将百姓的生活状态维持在一种他们认为“恰到好处”的“适度的不舒适”境地之中,当然这种不舒适不能让百姓吃不上饭,否则将会引发民变。

故而,他们巧妙地运用税收这一经济杠杆,根据自身的统治需求和国家的财政状况,适时地调整税率与税目,从百姓辛苦劳作所得的收成中抽取一定比例,让百姓时刻感受到生活的压力,不敢有丝毫懈怠,只能持续不断地投入到生产活动中,以维持生计。

同时,徭役也是他们手中的有力工具,通过征发百姓参与国家的大型工程建设,如修筑长城、宫殿、陵墓等,既满足了国家基础设施建设和统治阶层奢华生活的需求,又使百姓无暇安享悠闲时光,在繁重的体力劳动中消耗精力,从而始终保持着一种为了生存而忙碌奔波的状态。

再者,古代社会犹如一座等级森严的金字塔,阶层之间壁垒分明,这种等级秩序是统治者维护统治的重要基石。孔子就曾说过“君君臣臣,父父子子”,这种看似僵化的社会,却是孔子认为的理想社会,每个人都做好自己的角色,国家才能长治久安。

而对于处于塔顶的统治者们,他们清楚地意识到,如果百姓在安逸的生活中获得了足够的闲暇与思考空间,就极有可能开始审视周围的世界,进而察觉到生活中无处不在的不公平现象,对现有的等级制度产生质疑与困惑,甚至会深入反思这种制度存在的合理性与正当性。

一旦这种思想的火花在百姓群体中蔓延开来,就如同星星之火,足以燎原,可能会引发对统治阶层权威的挑战,动摇整个统治秩序的根基。为了防范这种潜在的危机,统治者们不惜采取一些冷酷而残忍的手段,人为地制造贫困与饥饿的阴影笼罩在百姓的生活之上。

他们通过垄断土地资源、加重赋税、限制商业发展等方式,压缩百姓的生存空间,让百姓在贫困线上挣扎求生,使他们疲于应对基本的生存需求,无暇也无力去思考更深层次的社会问题,从而确保百姓对现有的等级制度保持一种无奈的认可与被迫的服从,不敢轻易生出反抗的念头。

此外,从统治者收买人心、巩固统治的角度来看,百姓生活的舒适程度也与他们的统治成本和权威树立密切相关,如果百姓过得舒服,那么他们的统治成本将会大大增加,这是统治者最不愿看到的事情。

设想一下,倘若百姓个个都能实现吃饱穿暖的基本生活需求,养育子女、购置住房、就医看病等问题都能依靠自身的能力得以妥善解决,那么在这样的情况下,百姓的生活相对富足,眼界与见识也会随之开阔,对物质利益的需求层次也会相应提高。

此时,统治者若想要通过施予恩惠的方式来收买民心,获取百姓的支持与忠诚,其成本将变得异常高昂。因为对于生活优渥的百姓而言,那些平日里统治者用以笼络人心的小恩小惠,如减免些许赋税、赏赐几匹布帛等,在他们眼中不过是微不足道的小利,根本无法触动他们的内心,更难以让他们对统治者心怀感恩、死心塌地地拥护。

相反,当百姓长期处于贫困与艰难的生活状态中时,他们的生活充满了不确定性与艰辛,对于物质的渴望和对生存的焦虑时刻啃噬着他们的心灵。在这种情况下,统治者哪怕仅仅给予他们一个小小的馒头,他们都会对统治者感恩戴德、高呼万岁。

此时的百姓,将统治者视为从天而降的救世主,并将自身的希望全部寄托在统治者身上。这样一来,统治者就可以很好地拿捏百姓,一点小恩小惠就能赢得他们的崇敬与拥护,心甘情愿地匍匐在自己的权威之下,为自己歌功颂德,维护统治地位。

最后一点,如果百姓过得舒服了,那么就很难成为统治者的炮灰,为他们开疆拓土或者是镇压起义等等。正所谓“千金之子,坐不垂堂”,如果人一旦富裕了舒服了,那么考虑的就会多,就会患得患失,对于战争这种危险的事情,自然不会去做。

可是如果百姓人人都这样,那谁来为统治者开疆拓土?所以,统治者就会刻意降低百姓的舒适度,让他们变得贫穷,我们常说“光脚的不怕穿鞋的”,通过各种压榨剥削手段让百姓没“鞋”穿,这样一来百姓就不会患得患失,因为本来就一无所有,他们自然会一往无前。

将这件事发挥到极致的就是秦国,统治者将国家的一切娱乐活动都取消,然后重拳打击商人,通过制定税赋标准让百姓剩余的粮食只够温饱,然后制定严刑峻法,百姓稍一犯错就会受罚,而想要提高收入或者免于受罚的方式只有一个,那就是去战场上砍人头!

所以,在战国时期其他国家的人都怕打仗,可是秦国人都盼望着打仗,因为对于秦国人来说,只有打仗自己才能获的爵位,才能改变自身的生活,看见敌人的脑袋,就仿佛看见了一个个存钱罐,自然争先恐后地去砍人头,秦国也就是在这种制度下,横扫六国一统天下。

可以说,古代统治者对百姓生活舒适度的刻意控制,并非简单的无端猜忌或残忍暴虐,而是在特定历史条件下,基于对人性、社会结构以及统治利益等多方面因素综合考量后所采取的一种统治策略。

尽管这种策略在一定程度上维护了统治秩序的稳定,但也不可避免地引发了诸多社会矛盾与冲突,成为古代社会周期性动荡与王朝更迭的重要根源之一,百姓也在这种刻意控制之下,长期生活在贫困的边缘,永远过不上舒适安逸的生活!

正所谓“普天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”,古代的皇帝被认为是天下之主,全天下都是皇帝的私有财产,他们尽享着富有四海的尊荣。然而,令人颇为不解的是,即使这些皇帝如此富有,他们却总是喜欢拼命地折腾老百姓,故意不让老百姓过上好日子。

就拿我们常说的“仁德之主、千古一帝”李世民来说,他就曾说过“百姓无事则骄逸,劳役则易使”,意思是说百姓如果没有事情可做就会骄纵放肆、贪图安逸,让他们服劳役就容易驱使和管理。所以,为了让百姓不“骄逸”,李世民征发了大量的徭役,这些徭役十分艰苦导致无数百姓死于非命,后来百姓为了逃避徭役,不得不自断手脚。

可是,这些百姓还是小看了李世民,针对这种通过自残而逃避徭役的做法,在贞观十六年(642年)李世民下达了“自今有自伤残者,据法加罪,仍从赋役”的制书。简单点说是你们这些百姓自残可以,但是想逃避徭役那是不可能的,而且还要加罪,可见李世民对百姓的折腾有多么残酷。

而且,李世民统治期间还是历史上少有的美好时期,人们都称其为“贞观之治”,而即使在这种所谓的盛世,对百姓的折腾还如此严重,其他时期可想而知。那么统治者为什么一定要拼命折腾百姓呢?这一做法看似费解,其实有着他们深层次的考量,了解后我们就能明白,古代百姓的苦难从来不是偶然!

一、维护统治的需要

古代每个朝代建立起来,都会说自己是因为得到了民心,且始终以百姓为中心,才让自己的这场“正义”战争取得了胜利。并且,也会经常向自己的臣民宣传自己“民为重”的理念,仿佛每一个皇帝都是正义的化身,是百姓选出来的代表,一切都是为了百姓好,将百姓的利益放在第一位。

可是我们仔细深究却发现,他们所谓的“民为重”根本就是一个忽悠百姓的口号而已,总是秉承着“宽以待己,严于律人”的理念,要求百姓吃苦耐劳、勤俭节约,可是自己却不以身作则,每天过着穷奢极欲的生活。他们天天宣传自己是为百姓好,可是百姓却没有得到任何实惠,他们是社会的最底层,一直为君王和官员的奢侈生活买单。

在他们眼里,百姓生活的好坏根本不重要,重要的是自己统治的稳定,但如何才能确保自己统治的稳定呢?那就是要多折腾百姓,不能让他们有好日子过。倘若民众的生活过于富足和优渥,那么他们便会有更多的时间和精力去思索社会架构中公平与正义的问题,自然而然地就会对现行的政治体制产生诸多质疑。

这种不满情绪一旦不断积累,就如同积蓄的洪水,极有可能激起大规模的叛乱,从而对统治者至高无上的权威发起强有力的挑战。因此,统治者们会刻意折腾百姓,让百姓长期处于穷困的状态,以此来压缩百姓过多的思维空间,百姓在不断的折腾中丧失了独立思考的能力,这种就可以规避可能出现的政治变动。

二、经济利益的驱动

在古代,封建统治阶层深受“家天下”观念的影响,理直气壮地把整个国家的疆域、物产以及生活在这片土地上的百姓,都当作自己的私有财产,随心所欲地处置。在他们狭隘的认知里,国家便是一座取之不尽、用之不竭的财富宝库,任由他们肆意掠夺,这种错误观念无疑为后续一系列折腾百姓的恶劣行为埋下了祸根。

为了从这片“私产”中最大限度地榨取经济利益,统治者们只能拼命折腾百姓榨取钱财。他们操弄赋税,让它成为压迫百姓的残酷工具。他们毫无节制地频繁增设赋税种类,除了常规的田赋,还挖空心思地巧立名目,推出户赋、口赋、杂税等一系列苛捐杂税。百姓们一年到头在田间辛勤劳作,大部分都被无情收缴。许多家庭在沉重赋税的重压下,生活难以为继,无奈地在温饱线上苦苦挣扎。

同时,为了保障自己奢靡生活所需的巨额财富,统治者还会垄断重要资源。比如盐铁,统治者将其牢牢掌控在手中,实行严格的专卖制度。他们抬高盐铁价格,使得普通百姓不得不花费高昂的代价去购买这些生活必需品。许多贫困家庭甚至因此吃不起盐,无法正常劳作,严重影响了百姓的生活质量。

与此同时,统治者还对商业活动进行严苛管控,设置重重关卡,对过往的商旅征收高额的商税。从货物的运输、交易到售卖,每一个环节都被盘剥。商人不仅要承担货物损耗、运输成本,还要应对名目繁多的苛捐杂税。这使得许多小本经营的商人难以维持生计,商业活动受到极大的抑制。而这些税收成本最终又转嫁到了普通百姓身上,导致物价飞涨,百姓的生活成本急剧增加。

三、等级观念的作祟

古代统治者虽然一直宣称人人平等,皇帝也会说自己爱民如子,王子犯法与庶民同罪,可是这一理念永远都没有被真正执行过,在他们眼里永远是孔子那套“君君臣臣父父子子”等级有序的制度,百姓在上层统治者眼里根本就不是人,仅仅是一茬又一茬的韭菜而已,想杀就杀根本就毫无在乎。

比如,西晋的石崇,家中养的猪羊不喂牲畜粮食,而是用人乳来喂养。并且每次邀请客人宴饮,总让美女劝酒,客人若不喝完,就把美女交给侍卫杀掉。有一回王敦参加宴会,他能喝酒却坚决不喝。石崇因此杀了三个美女,王敦神色不变,依旧不肯喝酒。王导责备他,王敦却说:“他自己杀自己家的人,与你有什么关系!”

此外,古代统治者还会用各种变态的方式去折腾底层百姓,比如明朝的严世蕃,他患有气管疾病,每天晨起口中会有许多痰和唾液,于是他便令手下丫鬟小妾守在床边,等他醒来咳嗽时,要仰起脖子张嘴去接他口中的浓痰并吞下,这就是所谓的“美人盂”。并且,在自己如厕后不用纸张擦拭,都让丫鬟用舌头替他清理,这也就是所谓的“美人纸”。

由此可见,由于古代严格的等级观念,导致上层统治者根本就不把百姓当人,仅仅视为被统治者,是需要被管理和控制的对象。所以,朝廷才会有了各种各样的艰苦劳役,目的就是利用手中的“合法伤害权”去折腾百姓,百姓只能卑微地接受一切。通过这种折腾百姓的方式,将百姓的尊严彻底踩在脚下摩擦,以此来显示自己的权力,确立自己高高在上的地位。

四、结 论

古代统治者明明坐拥天下、富有四海,却还要拼命地折腾老百姓,其原因是多方面且极为复杂的。这些原因涵盖了维护统治秩序的需要,通过让百姓处于一定程度的困境来防止政治变动;经济利益的驱动,将国家视为私产以榨取更多财富;以及古代等级观念的作祟,通过折腾百姓来确立自己高高在上的地位。

这些折腾行为都严重损害了百姓的切身利益和合理诉求,百姓在反复的折腾下,根本没有属于自己的时间,一年都头都在不停地忙碌,可是收入却仅仅刚够温饱,甚至有些百姓都彻底失去了做人的尊严,他们仅仅被视为统治者的私人财产,生存与死去都在统治者的一念之间。

可以说,两千年来老百姓都在这种折腾之中艰难求生,直到步入现代社会,古代社会的治理理念和方式才彻底被时代所淘汰。现代社会的治理理念注重以人为本,将人民的利益放在首位,时刻关注民生,致力于保障人权和推动社会的全面进步,直到此时人民才过上了幸福美好的生活!

来源:艺笙君

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

张学良为何背上了痛失东北,无能抗敌的骂名?而蒋介石在其中又充当着什么角色呢?

张学良先是“东北易帜”归顺国民政府,之后又在中原大战中挫败反蒋联军,对于蒋介石和南京国民政府而言,可谓是立下了汗马功劳,蒋介石也因此任命他为“中华民国陆海空军副总... - 出处:《博客天下》2012年第1期,作者:白伟志、吴晨光2011年12月28日,葬礼他活着的时候,身边飘满了眼睛。有侦察机的眼睛、卫星的眼睛、针孔摄像机的眼睛,还有无数双特工的...

- 按:本文是林总在政治局扩大会议上的讲话,其中大谈无产阶级专政的政权得失问题,大谈古今中外的政变问题,这与当时内部激烈的斗争有关,今人复读之,要用历史分析的眼光来看...

-

“祝大家2017年金钱多多!运气好好!身体棒棒!酒量海海!艳遇多多!耶”2016年的最后一天,脑白金、游戏《征途》的缔造者史玉柱在微博上写下了这句话。简单的几组“叠词”,...

“祝大家2017年金钱多多!运气好好!身体棒棒!酒量海海!艳遇多多!耶”2016年的最后一天,脑白金、游戏《征途》的缔造者史玉柱在微博上写下了这句话。简单的几组“叠词”,... -

华为迎来“最重量级”合作者,“共和国长子”的信任:灵魂交给自家人

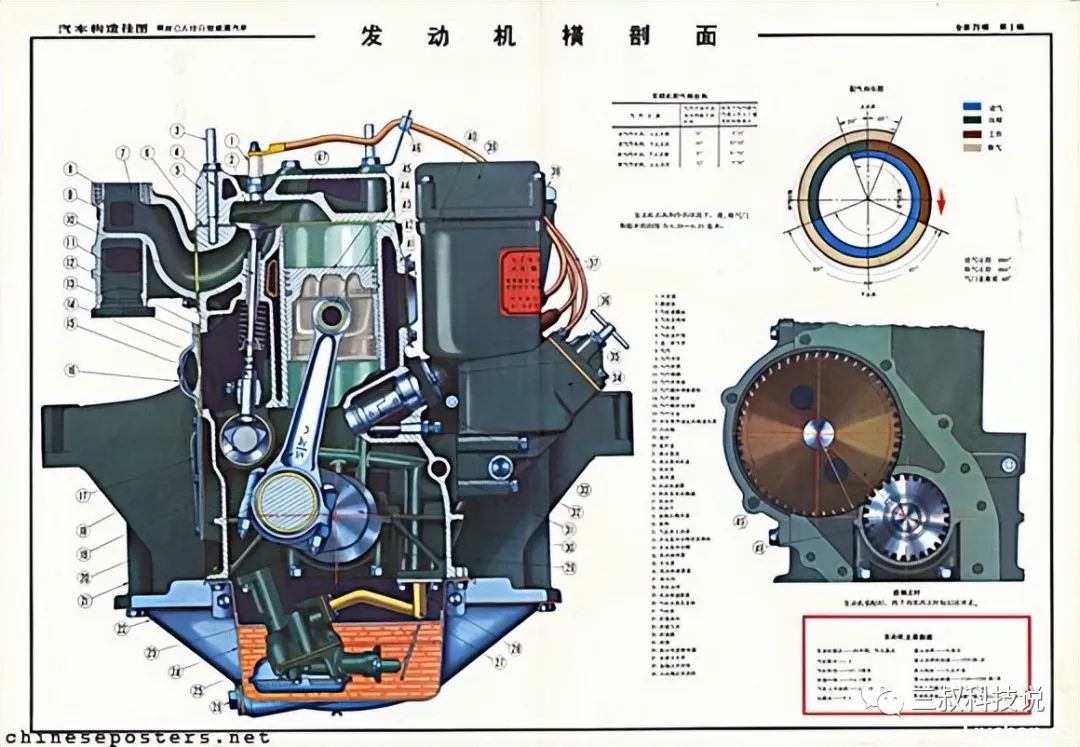

匹配5速手动变速箱,长6.67、车宽2.46、自重3.9吨。见过这个大家伙的,估计都老了吧。小时候经常在不算宽的马路上见到,如今想再看估计要去博物馆了。“共和国长子”1953年6月... - 一些世界知名博物馆的显要位置都摆放着这样的三彩罗汉坐像,其艺术价值丝毫不亚于文艺复兴时期的雕塑杰作,它们均来自于中国,雕像烧造于辽宋之际,原本被秘藏于河北易县的一...

- 秦始皇:一统六合,奠定华夏基业秦始皇嬴政,凭借其雄才大略,历经十年征战,最终在公元前221年一扫六国,结束了春秋战国长达数百年的分裂割据状态,实现了中国历史上第一次大...

-

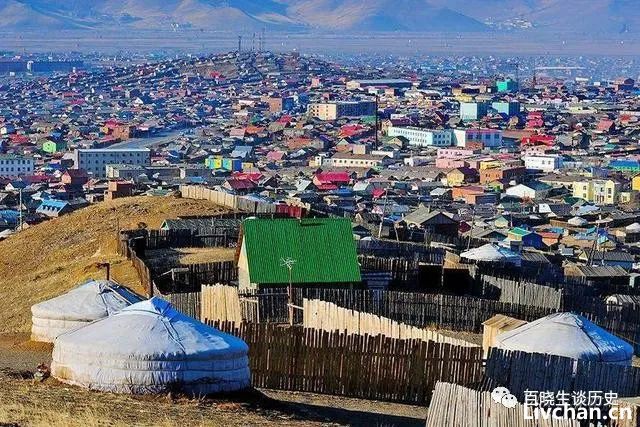

蒙古国和我国的内蒙古历史上都曾是蒙古的一部分。辛亥革命发生之时,北洋政府在国内反对分裂、维护统一声浪的压力下,与沙俄进行了艰难的外交交涉,最后于1915年与俄、蒙达成...

蒙古国和我国的内蒙古历史上都曾是蒙古的一部分。辛亥革命发生之时,北洋政府在国内反对分裂、维护统一声浪的压力下,与沙俄进行了艰难的外交交涉,最后于1915年与俄、蒙达成... - 说起民国,不少人脑海里会浮出影视剧里的桥段:民国时代,风雨飘摇的上海滩,有灯红酒绿,也有名媛大师。多少英雄豪杰前赴后继,演绎了一出出江湖恩怨,故事令人荡气回肠。然...

-

从1994到2016,我们终于不需要再以命相搏。我们之所以看不到黑暗,是因为有人拼尽全力,把黑暗挡在了我们看不见的地方。世界冷战后最大的一场海战稍微带点深度的政治、军事、...

从1994到2016,我们终于不需要再以命相搏。我们之所以看不到黑暗,是因为有人拼尽全力,把黑暗挡在了我们看不见的地方。世界冷战后最大的一场海战稍微带点深度的政治、军事、...