破天荒头一回,除夕夜没开电视机。

哪怕2023年、2024年连着两年在海外过年,最起码得空也还会看看重播。

今年是彻底连打开电视看看春晚重播的欲望都没有了。

年味变淡、春晚失宠本质上是我们选择越来越多、生活越来越好的反向指标。

毕竟,春节“被春晚定义”了那么多年,也是该自己好好重新定义一回。

1.消解的仪式感

夫子作为80后,小时候是真的盼过年。

尤其在上个世纪90年代,春节意味着看春晚、穿新衣、吃大餐。

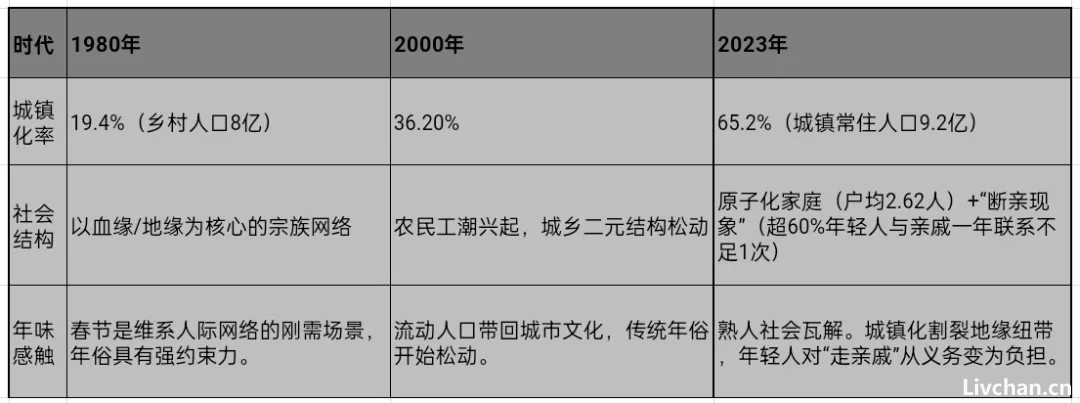

那个年代,春节就是物质匮乏时代的一次集中满足。

曾经集中添置新衣、精心准备大餐的春节,现在则完全沦为日常消费的普通节点。

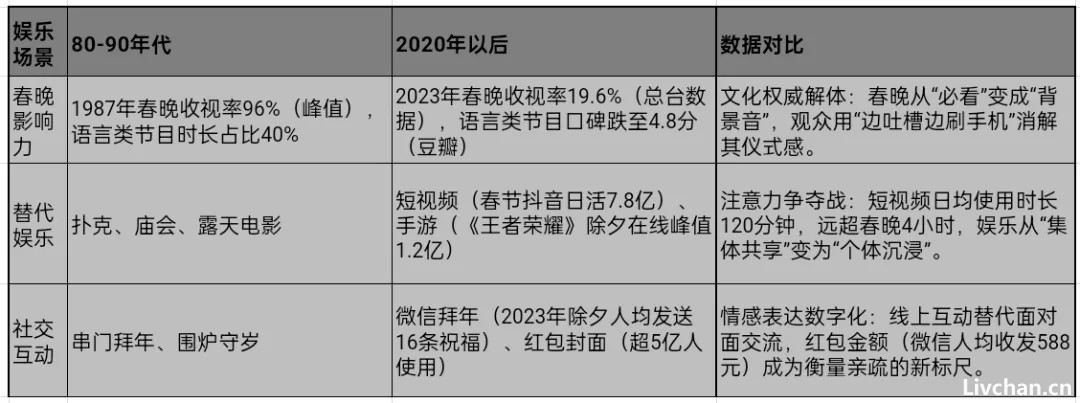

以前的春晚语言类节目占比达40%,哪有啥现在各种“喜剧人”。

小品界百花齐放、百家争鸣,记得当时的顶流还是《吃面条》的陈佩斯。

那时候的小品是真能说,真会说,真敢说,也是真敢讽刺。

1994年,黄宏、侯耀文《打扑克》巅峰对决,不仅针砭时弊,更是直击社会痛点。

你现在借导演100个胆子试试,这嗑他也不敢这么唠。

曾经传统年俗的“强刺激”效应,在高速发展的时代面前已经完全不灵。

更不用说出于环保、安全考虑的“禁燃令”,也同时减弱“强感官”的影响。

这些都不可避免的让人感到“年味缺失”。

没办法,这玩意儿就跟成瘾一样,大家生活水平越高,心理阈值也就越高。

但你还守着过往的老传统抱残守缺,想要说教的那一套,肯定就不灵了。

2.年轻人不返乡

时代已然不一样。

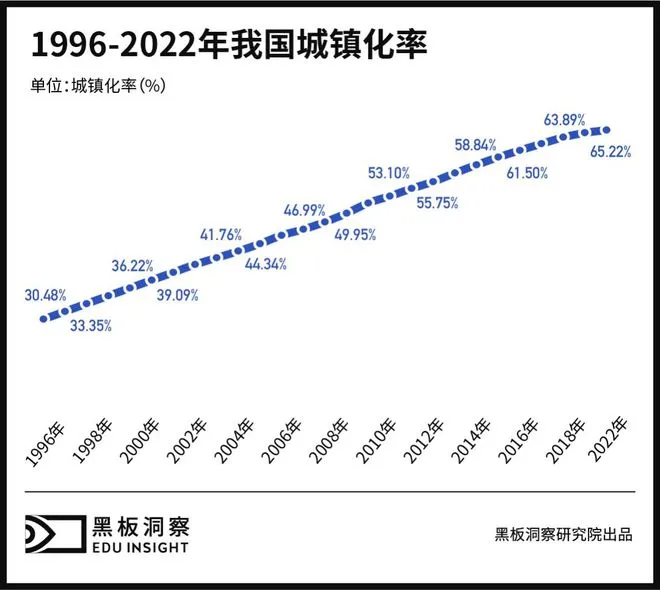

从曾经的“8亿农民”发展到如今超65%的常住城镇人口。

城镇化率高企,这意味着传统农村中依托血缘纽带的家族聚居模式被打破。

另外年轻人返乡成本高,且更倾向于独立生活,也必然导致他们不愿返乡凑热闹。

城市中个性化生活方式本就跟村里传统宗族式社交模式格格不入。

哪怕返个乡,不是被七大姑八大姨催婚,就是被刨根问底问收入。

知道的是过年,不知道的还以为是自己找堵添。

“原地过年”倒还罢了,搞得“回家过年”甚至会更焦虑。

3.好玩的实在太多

过年,不过就是换个地方继续玩手机。

80后的春节,也就春晚、鞭炮、连环画不到10种,00后的娱乐得超100种,除了盲盒,还有元宇宙。

短视频日均使用120分钟 VS 春晚观众平均观看时长72分钟。

观众用脚投票“即时快感”对抗“漫长仪式”。

这两天串门,不管到哪家,都是小孩子玩游戏,大人在刷短视频。

手机严重分散家庭成员的注意力。

记得1998年1月,《水浒传》在央视开播,万人空巷,周边的邻居都围坐在夫子家看这部剧。

那时候,哪有什么智能手机、短视频,电视就是最大的娱乐产品,

当时看电视虽然也上瘾,但电视笨重、不易搬动、节目也没法自由选择。

不像现在,手机就是娱乐场,最后都被“一人一屏”的碎片化娱乐所取代。

4.尴尬的春晚

春晚已完成物资匮乏时代、娱乐资源稀缺时代的使命。

网络文化的即时性与多样性,让春晚的“仪式性观看”彻底失去垄断地位。

对于观众来说,能倾向于选择符合个人兴趣的内容,那天天都是“春晚”。

就拿小品来说,该讽刺的不讽刺,该搞笑的不搞笑,那观众该期待的也就没有了期待。

节目试图搞平衡,追求“合家欢”,崇尚“大而全”,已经丧失个性,难以引发共鸣。

倒是社交媒体对春晚的“解构式吐槽”反而成为新兴娱乐方式,进一步消解其严肃性。

信息爆炸时代,春晚曾经的“文化权威”地位受到挑战,观众已不再甘心被动接受节目传递的价值观。

……

年味变淡、春晚失宠,没啥大惊小怪。

本质上就是农耕文明集体记忆与现代社会个体诉求之间碰撞的缩影。

年味是刻在基因里的,形式会变,但中国人对“年”的情感联结永不会消失。

年味变淡不值得哀叹,没准又是文化自我更新的契机。

春晚存在感下降,恰恰反映社会文化由“单一中心”向“去中心化”转型。

年味从未消散,它只是褪去旧壳,新生破茧。或许是短视频定格的团圆笑脸,或许是年轻人慵懒煮茶、围炉夜话的烟火人间。

时代在奔跑,但总有温情不灭。只要血脉里还淌着归家的期盼,只要月光下仍有人等一句“过年好”,这份独属中国人的浪漫,便永续绵延。

来源:酱油哥张夫子

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

洛克菲勒,亿万富翁的传奇,实际上是美国资本主义黑暗面的缩影。他踩着竞争对手的尸骨,以卑劣手段构筑石油帝国,尽显金钱与权力的勾结。洛克菲勒是美国最著名的资本家之一,...

洛克菲勒,亿万富翁的传奇,实际上是美国资本主义黑暗面的缩影。他踩着竞争对手的尸骨,以卑劣手段构筑石油帝国,尽显金钱与权力的勾结。洛克菲勒是美国最著名的资本家之一,... - 1、我研究粟裕将军战史,是因为发现目前的战史存在伪史,有揭露虚造,恢复真相的必要。针对不是粟裕,而是近年对粟裕的造神现象。2、粟裕造神现象的最大问题主要是以下两点:...

-

盛恩颐:民国“头号败家子”,一夜输100多幢房子,家产败光伸手找儿子讨

常言道,富不过三代,这话虽不尽然,但也蕴含着一番道理。自古以来,创业容易守业难,要想守好祖宗打下的基业,有时候需要有更高的眼光。而... -

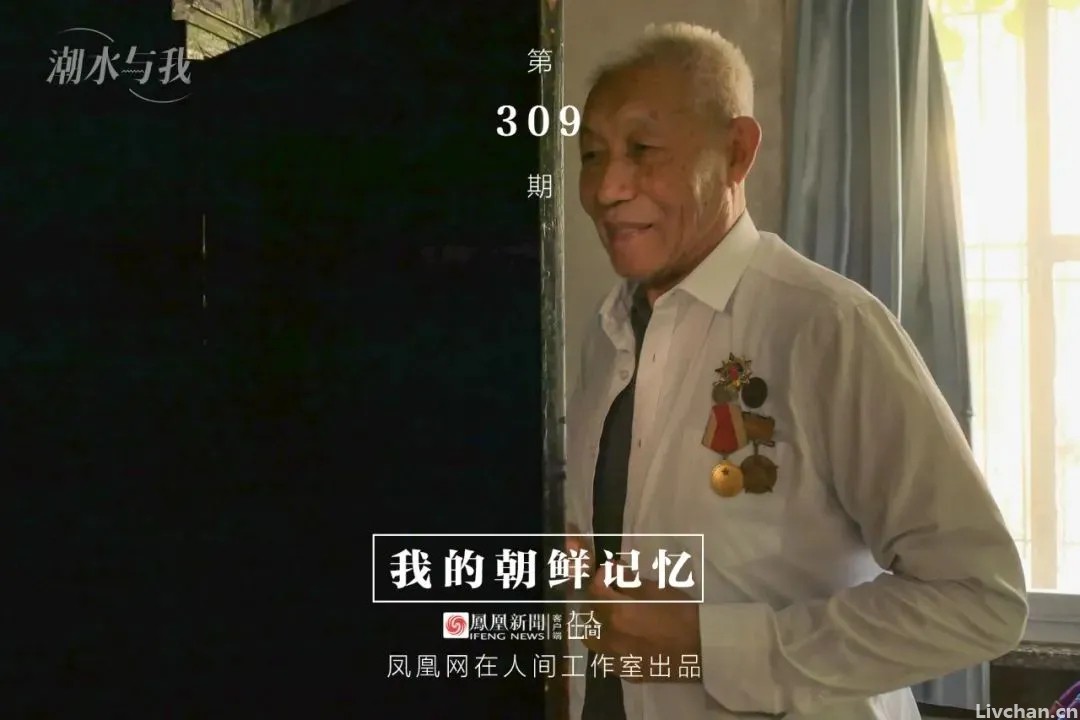

转自凤凰网,在人间 原标题: 原潮水与我| 我的朝鲜记忆:炮弹、冻伤与“和平日记”凤凰新闻客户端 凤凰网在人间工作室出品那时我才18岁,在27军81师炮营担任通讯员...

转自凤凰网,在人间 原标题: 原潮水与我| 我的朝鲜记忆:炮弹、冻伤与“和平日记”凤凰新闻客户端 凤凰网在人间工作室出品那时我才18岁,在27军81师炮营担任通讯员... -

20年前,那个被“冒名顶替上大学”的河南女孩王娜娜,如今怎样了

“这是我这辈子发现的最大的秘密!”2015年3月,洛阳的天空一如既往的晴朗,但从银行走出的那一刹那,王娜娜却感觉眼前一片漆黑。王娜娜是一家广告店的店主,因为资金周转需求... - 红军时期的陈赓1932年,通过地下党,鲁迅在上海寓所两次秘密会见来上海治疗腿伤的红军著名将领陈赓,听取陈赓介绍鄂豫皖苏区红四方面军的战斗情况,并让陈赓画了一张《鄂豫皖...

-

军中巨贪谷俊山威胁上司廖锡龙说:我让你离开你就得离开,廖是如何回复?

2013年1月12日深夜,河南省濮阳市东白仓村的一座豪宅里,有许多身穿军装的人一脸严肃地往车上搬东西,许多村民好奇地站在门口围观。 这是中国解放军军事检察院的办案人员正... - 这是纳粹大屠杀前的欧洲犹太民族的一段历史。里面所记录的一些经验教训,仍值得当下的我们警戒。一、基督教最初,欧洲反犹主义的思想根基,是源自基督教。在《基督经》里,其...

- 《浮生六记》是清朝长洲人沈复(字三白,号梅逸)著于嘉庆十三年(1808年)的自传体散文。清朝王韬的妻兄杨引传在苏州的冷摊上发现《浮生六记》的残稿,只有四卷,交给当时在上海主持申报闻尊阁的王韬,以活字板刊行于1877年。“浮生”二字典出李白诗《春夜宴从弟桃李园序》中“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?”。

-

本文转自:老张聊史蜀汉巅峰时期是汉中之战,定军山一战夏侯渊和张郃所部被击溃后,郭淮和徐晃受到蜀军前后夹击被迫放弃阳平关撤回汉水北岸,阳平关和定军山两处军事要地都被...

本文转自:老张聊史蜀汉巅峰时期是汉中之战,定军山一战夏侯渊和张郃所部被击溃后,郭淮和徐晃受到蜀军前后夹击被迫放弃阳平关撤回汉水北岸,阳平关和定军山两处军事要地都被...