春秋战国时期,有一些人名显得异常奇怪。

比如:夫差、阖闾、斗榖於菟、勾践...

这些名字读起来十分的拗口,看起来也怪异,甚至给人一种"外文音译"的错觉。

当我们翻开《左传》《史记》等典籍,会发现这些名字背后,其实隐藏着一个被长期忽视的历史问题:春秋战国的"语言之争"。

这不是简单的命名习惯差异,而是中原雅言与南方方言激烈碰撞的文化印记。

这是华夏文明第一次,大规模语言接触的历史见证。

今天就让我们拨开迷雾,还原那些被汉字音译改写的真实人名,探寻先秦时期鲜为人知的"语言世界"。

01

被音译掩盖的南方世界

公元前7世纪,楚国令尹斗子文有个令人费解的本名:"斗榖於菟"。

据《左传·宣公四年》记载:"楚人谓乳榖,谓虎於菟,故命之曰斗榖於菟。"

直译过来就是"斗乳虎",因为斗子文年幼时被母虎哺乳的传奇经历而得名。

这个看似古怪的名字,其实是南方楚语的汉字音译,反映出楚国语言与中原雅言的根本性差异。

这种现象,在吴越地区普遍存在。

湖北博物馆珍藏的"越王勾践剑"上,铭文篆刻着"越王鸠浅自作用剑"。

"鸠浅"与"勾践",实为同一名字的不同音译版本。

还有越王后裔"者旨於睗"剑上的"者旨"氏,极可能是古越语对"诸暨"地名的音译。

这种命名方式,与越人族群中的"鸟图腾崇拜"密切相关。

《史记》记载勾践"长颈鸟喙",说勾践长脖子,尖嘴巴,一看就不是啥好人。

《吴越春秋》提到继承越王无余的人被称作"鸟禽呼",越地出土文物中更常见鸟形装饰。

可以看出自春秋开始,百越民族有浓厚的鸟崇拜情结。

"鸠浅"等音译名实为越语鸟类崇拜的体现,却被中原史官用发音相近的汉字“勾践”替代,失去了原本的文化内涵。

同样的,吴国王室的名字同样暗藏玄机。

吴王"阖闾"本名"姬光","阖闾"实为古吴语对"光"的音译。

王国维曾提出"匈奴"快读即"胡"的观点,同样适用于"阖闾",快读即为"光"。

其子"夫差"在古吴语中意为"男子汉",这种将土著语言头衔音译为正式人名的做法,反映出吴国王室对当地文化的妥协与融合。

这些音译现象集中出现在楚国、吴国、越国等南方政权绝非偶然。

当时中原各国将楚语、吴语、越语贬称为"鴃舌鸟语",暗示其与中原雅言差异之大已如同外语。

刘向翻译《越人歌》时,音译版与意译版字数都无法对应,足见语言隔阂之深。

南方人名在中原典籍中的混乱记录,实则是两种语言系统碰撞的必然结果。

02

从"抄写错误"到"污名化音译"

南方人名在中原文献中的混乱记载,不能简单归因于语言差异。

细究史料就会发现,同一人物的名字常有多种写法。

例如:楚将"昭滑"又作"召滑、邵滑、悼滑","唐昧"又作"唐眜、唐蔑","淖齿"又作"卓齿、踔齿"。

这种差异部分源于方言发音的细微差别,更多则是政治博弈在姓名记录上的体现。

越王勾践的后代遭遇,尤为典型!

勾践儿子鹿郢在不同史书中被记作"於睗、鼫与、与夷、兴夷"等,学者推测可能是史官将两个字抄反所致。

更耐人寻味的是其后几代越王:不寿、无余、无颛、无彊,这些明显带有贬义的名字,极可能是灭越的楚国史官故意为之的音译。

将敌对国君名译为"短命鬼、没优点、不善良、小弱鸡",是春秋时期常见的"命名污名化"手段。

并且,随着楚国的控制加深,越王名称的贬义色彩逐渐明显,反映出战胜国对战败国的文化贬抑。

这种政治性音译,在春秋时期相当普遍。

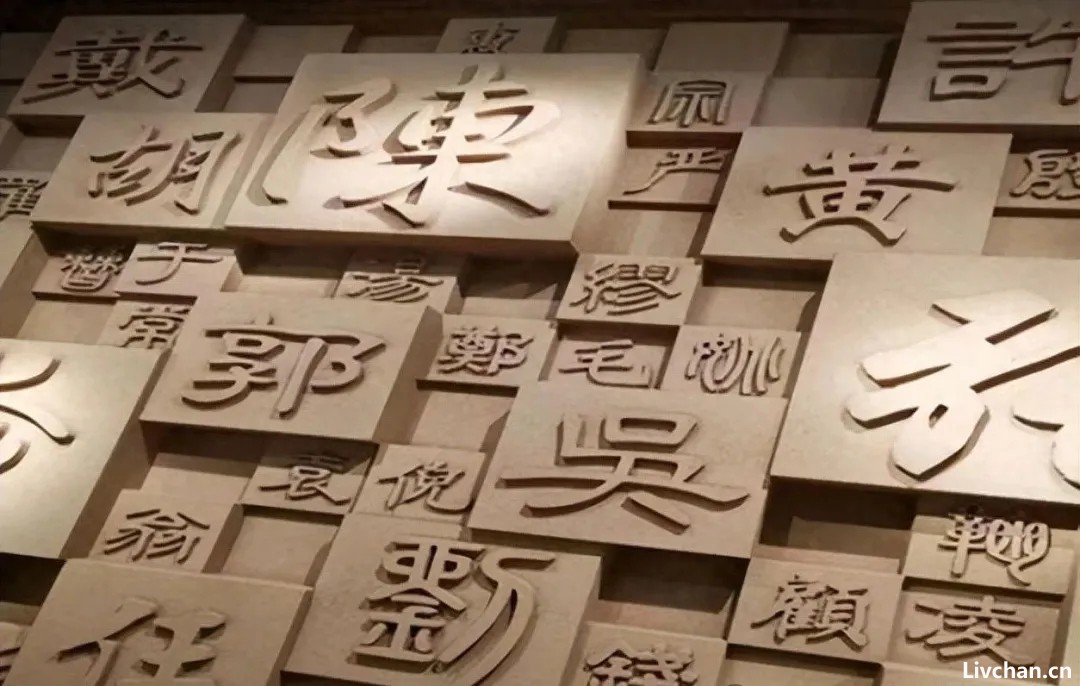

周人将周边民族称为"东夷、西戎、南蛮、北狄",细分部落则有"鬼方、犬戎、骊戎、荤粥"等明显贬低的名称。

姓名在此已不仅是个人标识,更成为权力较量的战场。

中原史官对南方人名记录的不严谨,还导致严重的历史混淆。

楚将"庄蹻"有"庄峤、庄豪、企足"等多种写法,学者至今无法确定这是同一人物的不同音译,还是不同人物的混淆记录。

同样,吴王"夷昧"与"余昧"是否为同一人,"阖闾"与"光"的关系,都因音译问题成为千古疑案。

这些姓名混乱极大增加了考古工作的难度,湖北出土的"越王剑"主人争议即是明证。

03

春秋时期的"普通话"与"地方话"之争

春秋战国时期的人名差异,本质上是文化正统性争夺的缩影。

周王室推行的"夏言",或称雅言,作为当时的"普通话",与各地方言形成了复杂的竞争关系。

《论语》中记载,孔子"诵《诗》《书》,执礼,皆雅言也",说明雅言是贵族阶层的身份标识。

而南方国家的人名音译现象,恰恰反映了非雅言区的语言抵抗。

春秋时期语言区域分布,大概如下:

雅言区:中原列国,晋、齐、鲁、卫等。

方言区:楚、吴、越、巴蜀等。

中原国家的人名通常意义明确,且符合周礼。

例如:郑庄公名"寤生",意思是难产;晋文公名"重耳",意思是双耳垂;秦穆公名"任好"。

孔子名"丘"字"仲尼",公孙杵臼名取自捣米工具,这些都能在汉语中找到合理解释。

而南方人名,多需通过音译还原其本意,如"夫差"意为"男子汉","勾践"实为"鸠浅"的变音。

这种语言差异,甚至影响了地名记录。

"姑苏"与"姑胥"、"会稽"与"会计"、"禹杭"与"余杭"等并存现象,都是同一地名在不同语言系统中的音译变体。

诸暨、余姚等浙江地名,很可能也源自古越语音译。

语言学家发现,用现代吴语、闽南语诵读《越人歌》音译版,比普通话更接近原貌,证明这些方言保留了古越语底层架构。

战国后期,随着楚国北上与中原融合,楚语逐渐雅言化。

屈原作品虽采用楚语词汇,但整体符合雅言规范,标志着南方语言对中原文化的妥协。

而秦始皇统一文字后,各地方言的人名记录逐渐规范化,音译现象大幅减少。

春秋时期那种"一名多译"的混乱局面,最终成为特定历史条件下的独特文化现象。

04

结语:姓名背后的文明碰撞与融合

春秋战国人名音译现象,是中华文明形成期多元文化碰撞的生动注脚。

在这些看似古怪的名字背后,隐藏着楚语的雄浑、吴语的灵动、越语的古朴,以及中原雅言试图统摄四方的努力。

从"斗榖於菟"到斗子文,从"姒鸠浅"到勾践,从"姬光"到阖闾,这些名字的演变轨迹,恰似长江黄河支流汇入干流的过程。

保留着源头活水的记忆,却不得不适应更大的洪流。

而现代方言中残存的古音,如同水底的鹅卵石,默默诉说着那些被标准音改写的历史。

姓名是最短的自传,也是最深的文化密码。

解码这些"外语人名",我们不仅破解了先秦语言的奥秘,更触摸到了中华文明兼容并蓄的基因。

在全球化时代的今天,回望两千多年前这场发生在姓名中的文明对话,或许能给我们更多关于文化认同与差异共处的启示。

来源:叫我猫叔儿

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

最近,得益于傅老师和司马南老师的宣传,网上关于“零”的讨论多了起来。零有多重要?没有零,就无法定义负数,例如,将3与-3相加得到零,可以说-3是3的相反数。没有零,就没...

最近,得益于傅老师和司马南老师的宣传,网上关于“零”的讨论多了起来。零有多重要?没有零,就无法定义负数,例如,将3与-3相加得到零,可以说-3是3的相反数。没有零,就没... -

“羽扇纶巾”并非周瑜的常备行头?苏东坡为宋代“时尚咖”,潮流品来自监狱

苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》中有一句,“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,描写的是周瑜举重若轻、指挥若定的潇洒姿态。然而,其中提到的... -

抗法英雄冯子材,儿子冯相贤在电影龙之战中被畏战自杀,真实历史是怎样的?

他被人称之为:“晚清的一根又硬又臭老骨头。”晚清政权朝廷内外腐败、懦弱,而这个人则显得格格不入,当时时任总督之时,有人上门送礼,差... -

转自大河报所谓“放鸽子”,实际上是指爽约,关于其由来有几种说法,一种是源于旧上海的彩票,俗称白鸽票,一般都有去无回,所以把这种情况叫放鸽子;第二种是养鸽人的惨痛经...

转自大河报所谓“放鸽子”,实际上是指爽约,关于其由来有几种说法,一种是源于旧上海的彩票,俗称白鸽票,一般都有去无回,所以把这种情况叫放鸽子;第二种是养鸽人的惨痛经... -

近一段时间以来,“新中式”服装、发型、妆容火爆出圈,这种将中国传统元素与现代流行元素结合的风格受到众多年轻人的喜爱。中国专家和年轻人接受俄罗斯卫星通讯社采访时都表...

近一段时间以来,“新中式”服装、发型、妆容火爆出圈,这种将中国传统元素与现代流行元素结合的风格受到众多年轻人的喜爱。中国专家和年轻人接受俄罗斯卫星通讯社采访时都表... -

提起社会财富如何分配最公平,我想大家首先想到的原则是按劳分配,多劳多得,而后在这个大原则的基础上关怀鳏寡孤独等弱势群体,给予他们基本生活保障。如果这个理想能完全推...

提起社会财富如何分配最公平,我想大家首先想到的原则是按劳分配,多劳多得,而后在这个大原则的基础上关怀鳏寡孤独等弱势群体,给予他们基本生活保障。如果这个理想能完全推... - 绵竹剑南春酒,产于四川省绵竹市,因绵竹在唐代属剑南道,故称“剑南春”。四川的绵竹市素有“酒乡”之称,绵竹市因产竹产酒而得名。早在唐代就产闻名遐迩的名酒——“剑南烧春”,...

-

1864年7月19日,湘军引爆地道内的火药,炸毁金陵城墙龙脖子,城墙倒塌二十多丈。湘军四路并进,金陵九座城门被攻占。自此,太平天国建都十二年的天京陷落。天京保卫战历时50天...

1864年7月19日,湘军引爆地道内的火药,炸毁金陵城墙龙脖子,城墙倒塌二十多丈。湘军四路并进,金陵九座城门被攻占。自此,太平天国建都十二年的天京陷落。天京保卫战历时50天... -

作者:拘一捧月光1.能人背后有能人,能人背后有人弄。2.一入江湖深似海,有人骂你,别听,有人夸你,别信,周围人随意捧骂,不可与之交,因...

作者:拘一捧月光1.能人背后有能人,能人背后有人弄。2.一入江湖深似海,有人骂你,别听,有人夸你,别信,周围人随意捧骂,不可与之交,因... -

二里头已发现74年,西方为何仍否定夏朝?夏朝记录缺失是否是因为秦始皇?

夏朝在古代通史当中是一个绕不开却又无法言明的政权,早在2500多年前的春秋时期,孔子就曾发出感慨:“夏礼,吾能言之,杞不足征也”。说明,孔子是坚信夏朝的存在的,但同时...