夏朝在古代通史当中是一个绕不开却又无法言明的政权,早在2500多年前的春秋时期,孔子就曾发出感慨:“夏礼,吾能言之,杞不足征也”。

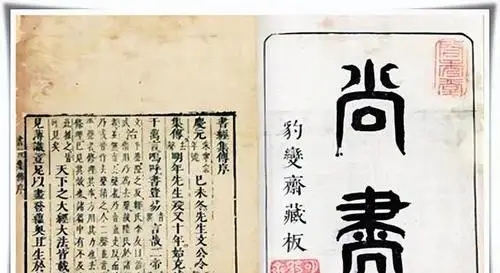

说明,孔子是坚信夏朝的存在的,但同时又不得不感慨夏朝留下来的资料实在太少。在先秦时,有关夏朝的历史记载大多散见于《尚书》《诗经》《左传》等史书当中,缺乏系统的梳理。直到西汉司马迁编撰《史记·夏本纪》,夏朝历史才有了专著。

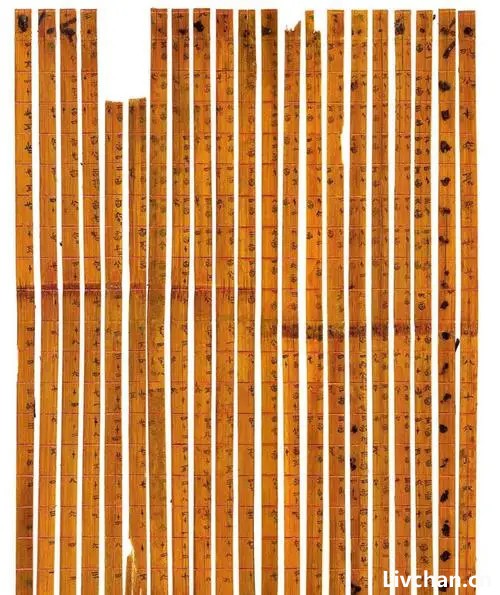

在此后的2000多年历史长河中,只有《竹书纪年》的意外出土对夏史略有增益,为夏朝的历史拟定了471年的年代框架,这也成为后来夏商周断代工程判定夏始年的重要依据。

上世纪20年代,随着西方思想的广泛传播,中国史学界萌生了“疑古”思潮,对包括《史记》在内的众多古典文献提出了大量质疑,比如陈梦家认为夏史其实是从商史中分出的,杨宽也认为“夏史大部为周人依据东西神话辗转演述而成”,胡适甚至公开做出“东周以上无信史”的论断。

但随着殷墟考古的现世,国内“疑古派”和国外学者对于商朝的质疑之声戛然而止,转而开始强调“商朝以前中国没有国家,还未形成文明”。

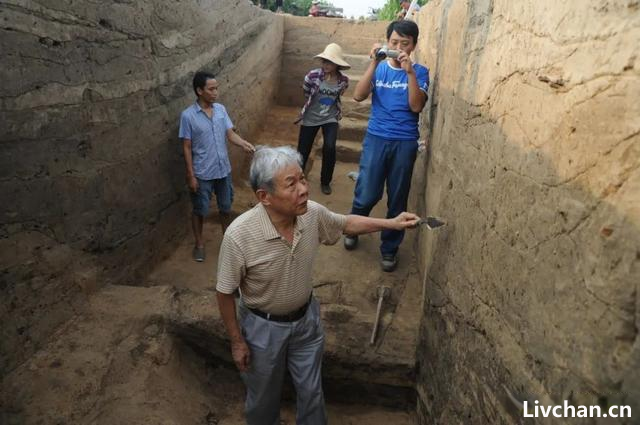

为了彻底解决夏朝无实证的窘况,徐旭生先生按照《史记》所梳理的夏人活动区域,前往豫西和晋南开启了对夏墟的寻找,并于1959年在河南偃师发现了二里头遗址,拉开了夏文化的序幕。

二里头考古发现之初,因为受到《汉书》“(偃师)尸乡,殷汤所都”记载的影响,这处发现有宫殿建筑群的大型都邑遗址,在长达20年的时间里一度被史学界认为是商汤都城西亳。

1983年,考古工作者在二里头东北6公里外发现了偃师商城,在文化属性上与1950年发现的郑州商城同属于二里岗商文化系统,印证了汉代以来传闻的汤都在偃师的传闻。

而与此同时,考古工作者又在河南新密新砦遗址、洛阳东干沟遗址发现:二里头文化叠压在河南龙山文化之上,而在偃师二里头和郑州洛达庙遗址又发现二里头文化被叠压在二里岗文化之下。

这种考古学上的地层关系充分说明,二里头文化是一种早于二里岗文化但又晚于河南龙山文化的考古学遗存。所以,原本被认为是汤都的二里头,就有了两种可能归属:第一种,二里头文化是比二里岗商文化还早的商朝或商族遗存;第二种,也就是考古工作者们最期待的结果,二里头文化是夏朝遗存。

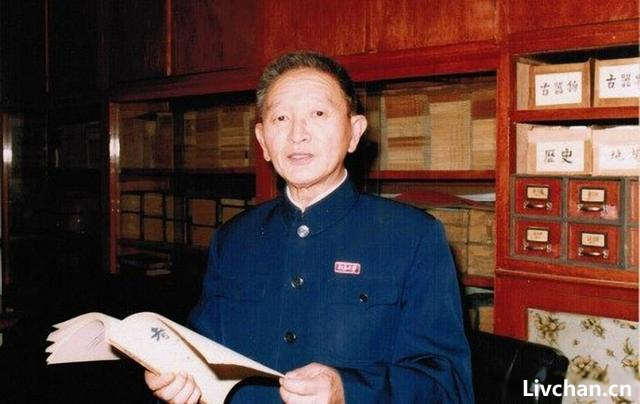

由于二里头遗址始终未能发现自证属性的资料,所以,以邹衡为代表的中国考古工作者采取了文化比较法,即拿二里头出土器物去和已明确知道是商文化的器物对比:二里头晚期常见的爵、簋、小口瓮、罐等在二里岗下层文化中少见,而二里岗下层出现的鬲器物在二里头晚期也十分鲜见。

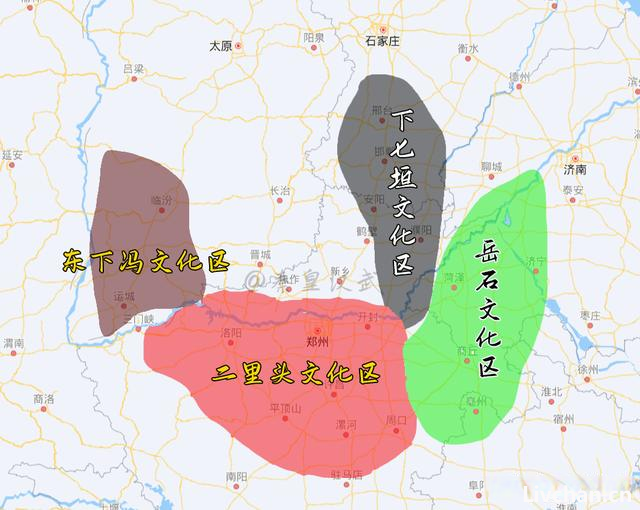

最终得出:在时空框架内,二里头文化是早于二里岗商文化但又不属于商文化序列的遗存,与夏商两个政权前后相继的时空位置吻合;在分布范围上,二里头文化在豫晋陕冀四省均有发现,且主要集中在豫西和晋南一带,与文献记载的夏朝统治区域吻合。

这种文化历史学的考古学研究方式,并非中国考古工作者的“闭门造车”,它最早由英国考古学家柴尔德在20世纪20年代创立,并被包括西方在内世界各国的考古学家所采纳。

由于有“物证”出土,又延引的是西方的研究方法,所以,二里头姓“夏”,就基本成了中国考古学界的共识。

1990年5月,恰逢美国洛杉矶举办了“夏文化国际研讨会”,中国考古学家邹衡带队参会。就在中国学者们带着二里头考古发现信心满满地准备向大会论述哪种考古学文化是夏文化时,大会的议题却诡异的变成了“夏朝究竟是否存在”。

除了日本学者没有公开否定夏朝外,几乎所有的欧美学者都对夏朝持批判和否定态度,认为夏朝不过是神话传说,就连中国学者采用的被西方广泛接受的“柴尔德”文化比较法,也西方学者批驳,认为“考古学文化概念只适合于研究小规模的、相对封闭的、较为定居的史前社群。由于在复杂社会中,社会和经济的差异会形成文化的多元性,考古学文化在观察这样的社会时就成为不适当的衡量手段。”

这一风向转变,让中国学者们始料未及。也正是这次事件的导火索,间接促成了国家集举国之力科技攻关的决心。

1996年,国家夏商周断代工程正式启动,170多位来自不同领域的专家学者耗时5年,分别采取考古、天文以及最新的加速器质谱法进行碳14测年等方式,系统论证了夏文化的存在。

但没想到的是,夏商周断代工程的研究结论不仅没有打消西方对夏朝存在与否的质疑,反而引发了更大规模的“口诛笔伐”。

就在专家组公布阶段性成果的第二天,美国《远东经济评论》和《纽约时报》就分别刊登了西方学者的评论,认为这项耗资巨大的国家项目似乎并没有结束夏朝是否存在的争论,反而因为带有推动民族主义的企图,令发现的可信度大打折扣。

芝加哥大学历史学家夏含夷批评的更直白:“有一种沙文主义的愿望企图把历史记载前推到公元前三千纪,把中国推到和埃及一样的水平上”。

由于断代工程是由国家主持推动的,这让西方学者感到不可理解,指斥是有“干部”先设定了结论,然后再按照设定的结论去寻找证据。国际科学史研究院院士席文说:“除非我们能够在二里头发现文字、青铜器和车等等,或者任何文明的标志,否则史前和历史(时期)的基本分界线还将是商。”

虽然国内学者罗列了大量考古发现证据来证明二里头遗址的都邑属性以及它与文献记载当中的夏朝中心的高度吻合,但这些原本属于学术范畴的辩驳,却都被扣上了“政治”帽子。

美国《哈佛亚洲研究杂志》曾发表一篇书评,说“中国考古学家坚持认为二里头文化代表夏的原因是害怕被戴上不爱国的帽子”。

显然,夏商周断代工程,并没有打消西方对夏朝存在的质疑。山东大学教授田昌五出于愤慨,主张“个别外国学者认为夏文化不过是一个传说,那也只好由她去,是无碍于我们对中国古史的研究的,我们用不着因为她来确定中国古史中的年代问题。”

如今距二里头考古发现已经过去了74年,在断代工程结项后的20多年时间里,中国不仅启动了中华文明探源工程,而且有了新的一系列更大的考古成果。

首先是延宕20年的夏商周断代工程报告(完整版)于2022年正式公布,基本回应了当初阶段性成果报告发布时因过于简略而引发的质疑之声;

其次是陕西石峁、山西陶寺、浙江良渚等众多史前超大规模城址的现世,碳14测年测定的绝对年代已经远超夏纪年框架,特别是浙江良渚遗址,于2019年经第43届世界遗产理事会表决,认为良渚具备了早期区域性国家形态,是中华文明五千年的实证,获得了全世界的认可。

要知道,中国是世界上唯一延续数千年而文明不曾有过中断的国家,既然距今5000多年前的中国已经被考古印证有着成熟的文明体制和早期区域国家,那么距今4000年中国存在一个叫“夏”的国家政权,完全具备文明存在的一切条件。

但遗憾的是,西方学者面对众多全新的证据,依然对夏朝持否定态度,坚持用“神话传说”来概述这段时期。

一方面,是部分西方学者的偏见导致的,他们把有着几千年文明史、历史文献材料浩如烟海的中国与立国时间甚短、几乎没有什么古代历史文献的国家相提并论,要求其采用同样的研究方法和手段,否则就认定为是研究方法落后。

另一方面,则是夏朝本身所呈现出的奇特面貌让西方学者“蒙圈”。事实上,就连国内学者在论证究竟什么是夏文化问题上,也是众说纷纭。即:夏文化究竟是夏后氏族群创造的文化,还是夏朝统治区域内所有不同文化族群共同创造的文化?

这是因为夏朝既不同于汉唐一样的大一统政权,能够依托中央集权来强制实现文化面貌上的一致,同时又没有所谓疆域概念。

中国历史上政权与政权之间的完全接壤,已经是战国以后的事,而此前的夏商周三代,所谓的“天下”其实是一个个大城邑和臣服于自已的多个诸侯据点。这也是为什么夏商周时期的灭国大战,往往上来就直接攻打对方都城的原因。

古克礼说:“能否有另外一种假设,即‘夏’就像Hellas一词对古代希腊人那样,只是一个用来表示主要聚落之间人们具有共同文化和密切的贸易及其他关系的标签,而没有一个统一的把大家联结为一体的政治实体?”

随着考古发掘的深入,20多年前古克礼的神论被一步步证实。

2022年出版的《夏商周断代工程报告》将二里头遗址定义为夏朝晚期都邑,但同时也指出,早期夏文化还需要到河南龙山文化中的诸多遗址中去寻找。

但事实上,河南龙山文化与二里头文化呈现出的众星捧月不同,它只是众多考古学遗存的一个统称,其内部不仅散布着诸多互不统属的大大小小聚落城邑,且文化差异也十分显著。

比如同在崇山一带,共同为后来的二里头文化贡献遗传基因的河南龙山文化王湾类型以深腹罐为主同时有鬲,而煤山类型则以鼎为主。

直到二里头文化崛起之后,河南一带的政治结构才从一群相互竞争的小型政体发展为在广大地区内由一个大中心 主宰许多小中心和村庄的模式。在二里头考古工作多年的许宏教授,也总结出二里头时期和早于二里头一二百年的时间段有着完全不同的景象,前者可以称之为“王都”,而后者却根本见不到“王朝气象”。

这恰恰说明,夏朝直到二里头文化形成的公元前1750年,才真正形成了与商朝类似的单一的国家文明,而在夏朝的前半段,更多的是像“古希腊”一样,是对所有有着共同文化标签的族群的总称,而非国家称呼。

夏朝记录的缺失,是什么原因造成的?不能让秦始皇背锅

殷墟甲骨文没有直接提到过夏朝,加之史料匮乏,这让不少人怀疑历史上是否有夏。早先有“周杜撰夏王朝之说”,然而,周距夏不过几百年,何况此时周虽取代了商,但商遗民仍在,世人是不可能眼睁睁看着周人凭空捏造出一个王朝来的。我看“周杜撰夏”是假,因继承了前人的一些典籍,周人有意识的对夏、商的历史做了一些整理倒是真的,这一点从《尚书》各部分的成书时间也可推知。

据《尚书》各篇的内容及特点推知:

①《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》成书时本无原始资料,而只是由许多口头传说,编纂而成。

②《甘誓》、《汤誓》、《高宗肜日》、《西伯戡黎》、《微子》、《洪范》为原典重加整理过的。

③《商书》中的《盘庚》基本为原始资料,《周书》也大体为原始资料。

因而,《商书》早于《周书》,《周书》又早于《虞书》、《夏书》。

据《尚书·多士》中所说:“惟殷先人,有典有册”。商代已有竹简一类的史册,这些史册甚至传到了周代,因而,周人才有条件写夏史、商史。既然如此,夏的历史资料就不应该像我们今天看到的这么少,“时代越早能接触的与夏有关的资料就越多”,这一点绝对是毋庸置疑的。但是,后人,尤其是先秦之后的人,既没看到夏的典籍,也没有看到商的典籍。夏的记录不多,商朝的记录也不多,促成这一糟糕局面的原因有很多,这个锅不应该由秦始皇独自来背。要知道是秦始皇焚书并非烧尽天下书。根据《史记》,当时要烧的书主要有三大类:史官所藏的、秦史以外的六国史记;民间的《诗》、《书》,博士所藏得以保留;“百家语”。

根据现今《诗》、《书》的内容可知,即便秦始皇烧的是民间版本的,对夏史多少都会有些影响。因为,夏史本就通过口口相传,一些“小事”很可能就在这些版本中。

然而,秦始皇焚书对先秦典籍损失造成的后果,甚至不如项羽的一把火来的猛。因为,项羽的一把火,烧的是秦的皇家藏书,据说大火三月不熄。

自西汉王莽之乱起,文献典籍大量损毁,对此《后汉书》中有明确的记载“昔王莽更始之际,天下散乱,礼乐分崩,典文散落”。历史上还有一次大规模的烧书是发生在汉末的董卓之乱。尽管如此,有学者做过统计,先秦到汉代所藏的文献典籍损失程度来看,远远不如后代严重。因而,有关夏的资料,很可能是在汉代以后逐渐不存的。为什么会出现这种情况呢?其实原因很简单。

清华简

①先秦的竹简、帛书难以保存

尽管会铸造青铜器,不少青铜器上会有青铜铭文,但商代青铜铭文大多不成篇章,两周的青铜铭文大多与当下有关。所以,尽管出土了数不清的青铜器,但是与夏有关的还是太少了。先秦时代主要记史的材料是竹简、帛书,难以保存,受此客观原因的限制,我们能看到的第一手的先秦资料就很少了,传世的就不要想了。

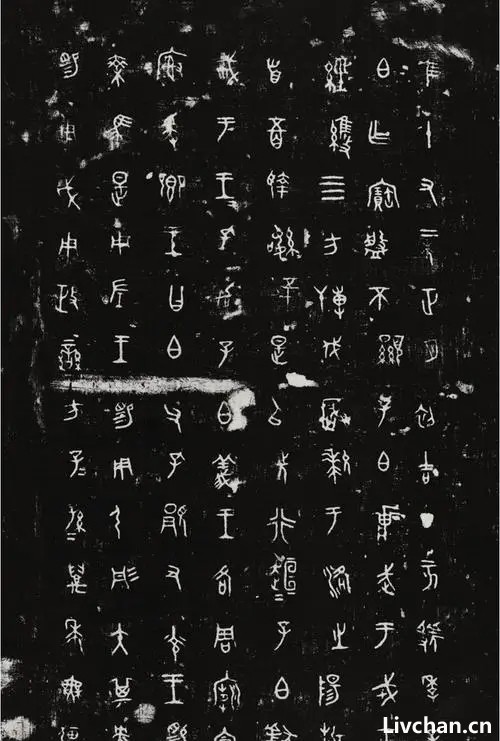

②先秦古文字后人不认识

虢季子白盘的铭文,你能认识几个?

汉代的字我们还能认识,但是先秦古文字能认识的就少了。对于,秦汉以后得古人来说也是如此,先秦古文字对于他们来说也是“古汉语”,能释读的寥寥无几。更不要说理解古文献了。早前殷墟甲骨被当成药材,上面的字甚至被当作是“咒符”就是一个例子。后人读不懂,谈何珍惜。

③朝代不断更替,频繁的战乱也会造成古文献的毁损。

但是,我认为以上这些都是一些次要原因,夏朝记录的缺失,最主要的原因或许在夏人自身。

对夏的研究,目前主要依赖的古代文献资料是司马迁所作的《史记·夏本纪》,我认为,司马迁所见到的资料是十分丰富的,至少秦始皇焚书对此基本可以忽略。然而,《史记·夏本纪》对夏史的记载还是不够丰富,司马迁写《史记·夏本纪》时能参考资料也不多。这是因为在周时关于夏的记录就不多了。

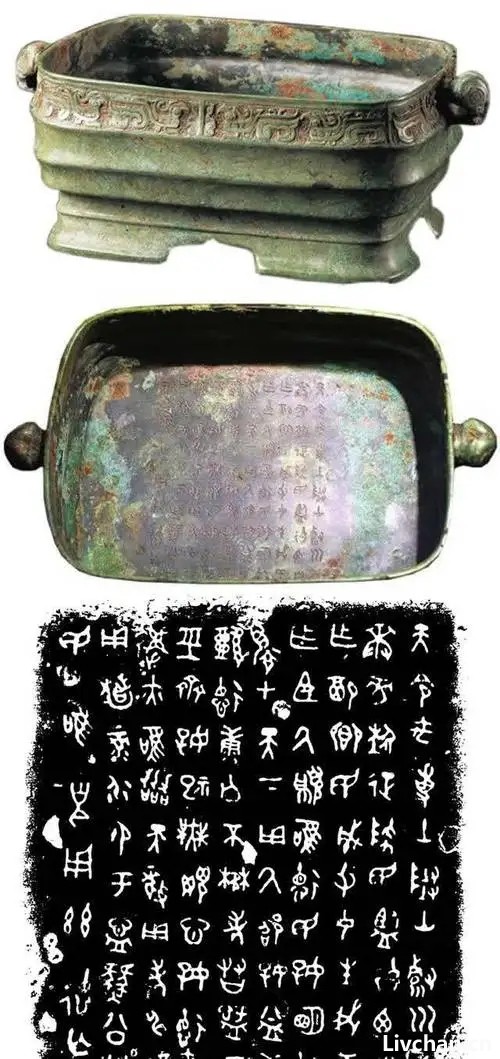

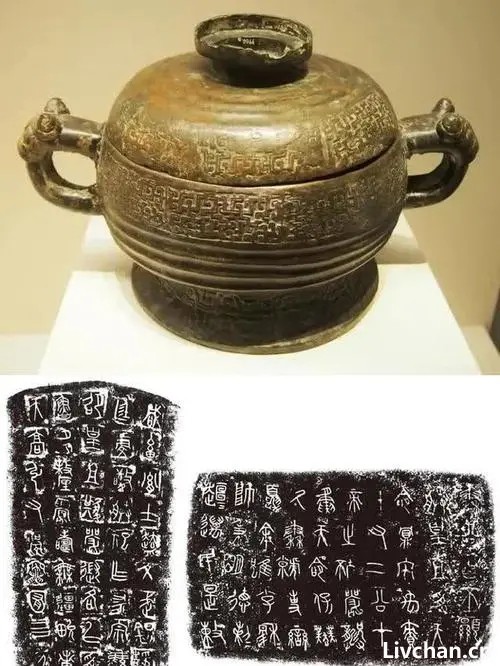

近些年考古出土了不少先秦、秦汉竹简可知,当时关于夏的记录就不多。(也能看出来先秦书籍并没有因为秦始皇焚书而失传)青铜器铭文提到夏也基本始于西周,仅有少数提到了夏,如西周时遂公盨、秦公簋、叔夷钟的铭文。

遂公盨及其铭文拓片

秦公簋及其铭文拓片

这是因为夏朝很可能还没有文字系统,因而不记史,这是一个很重要的大前提。具体可参见我之前的一篇图文【殷商甲骨文会不会是殷人继承的夏人文字?】

既然夏人还没有文字系统,又谈何夏史的记录和保留。夏人的故事通过口口相传的形式流传到后世,到了商代,或者到了周代才有意识的编辑成册,才有了所谓的“夏史”流传于世。

此时,对于夏虽仍有记忆,但大多已模糊,只有绝对紧要的人或事才能被人记住,所以,仅有梗概,但关键人物、事,绝不会是捏造出来的。

因而,我相信夏朝是存在的,几乎是毋庸置疑的,一方面有确凿的史料记载(虽然少),另一方面,考古学家已找到了在时间、地点、文化面貌都符合夏王朝的遗址,考古大佬们也早已喊出了“夏朝的有无之争已成为过去式”的口号。目前,有争议的是考古学中对夏王朝的认定,夏王城在哪?文献中所说的夏都“阳城”、“鸣条”对应今天的哪?这与夏朝是否存在是两回事。

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 2025年6月17日18时许,这是“西方伪史论”学术发展历史上的至暗时刻,中国互联网上一些宣扬“西方伪史论”的自媒体账号被集体封禁。我就奇了怪了,为什么我们质疑西方伪史就要...

-

质疑“西方伪史”义无反顾——西史辨伪重要自媒体遭“群体封号事件”真相

质疑“西方伪史”义无反顾——西史辨伪重要自媒体遭“群体封号事件”真相董并生 非 子2025年06月22日【西史辨按】:近期发生反对西方中心论的西史辨伪自媒体被“群体封号事... - 相信这两年,有不少网友听说过永乐大典这个说法,它以前是一个历史名词,现在则成为了一个典故,大意就是说西方科技文明都是从永乐大典那里偷来的。不管这样说法对不对,反正...

- 本周三上午6月18号我发现平时一直看的西史辨伪旗手、中流砥柱“生民无疆”公众号被封,视频号也被封。之后又发现西史辨伪的另一位旗手“文行先生”公众号也被封。于是我立即通...

-

这事儿说出来你可能不信,西方那套辉煌历史啊,很多都是照着咱们中华文明“抄作业”抄出来的。就像现在有人盗图发朋友圈装富二代似的,欧洲人几百年来可没少干这种“文化盗图...

这事儿说出来你可能不信,西方那套辉煌历史啊,很多都是照着咱们中华文明“抄作业”抄出来的。就像现在有人盗图发朋友圈装富二代似的,欧洲人几百年来可没少干这种“文化盗图... -

龙,一种存在于上古神话和史书记载中的神圣生物。它不仅是封建帝王时期权力的象征,更是中华民族几千年来信仰的图腾。每一个帝王都会自称真龙天子,穿龙袍,有自己的龙旗。作...

龙,一种存在于上古神话和史书记载中的神圣生物。它不仅是封建帝王时期权力的象征,更是中华民族几千年来信仰的图腾。每一个帝王都会自称真龙天子,穿龙袍,有自己的龙旗。作... - 这两日,西史辨伪领域许多著名老师的账号遭到了微信、抖音平台不同程度的封禁。如昆羽继圣、生民无疆、朱恪远、丁哥、北极观物、角青龙、老雪文史、北大宋师傅、墨者几何。可...

-

西方史读多了、入迷了,一定会变傻,变成二傻子。 谁若不信,我就举两个“古罗马史”的例子给大家看。 第一个例子。美国学者斯塔夫理阿诺斯著、北京大学出版社...

西方史读多了、入迷了,一定会变傻,变成二傻子。 谁若不信,我就举两个“古罗马史”的例子给大家看。 第一个例子。美国学者斯塔夫理阿诺斯著、北京大学出版社... - 无论古希腊史专家们如何努力地从“学术”高度去拯救,曾经横行一时的“古希腊史”、“苏格拉底”“柏拉图”之类,都无可收拾地变成了童话、神话或者是茶余饭后的笑话。当然,...

- 基督教是佛教的分支吗?咱们看几副图。图一是欧洲现存最早的耶稣雕像,不但是张亚洲人的脸,他还穿了一副袈裟,看图二唐僧,耶稣袈裟跟唐僧同款。(欧洲现存最早的耶稣雕像)...

- 摘要南京博物院藏《坤舆万国全图》插图本的船舶插图全部悬挂中国特色的万字旗和牙边旗,没有欧洲船舶旗帜。明代中国海舶遍布沧溟宗(今误称太平洋),大西洋,小西洋(印度洋...

-

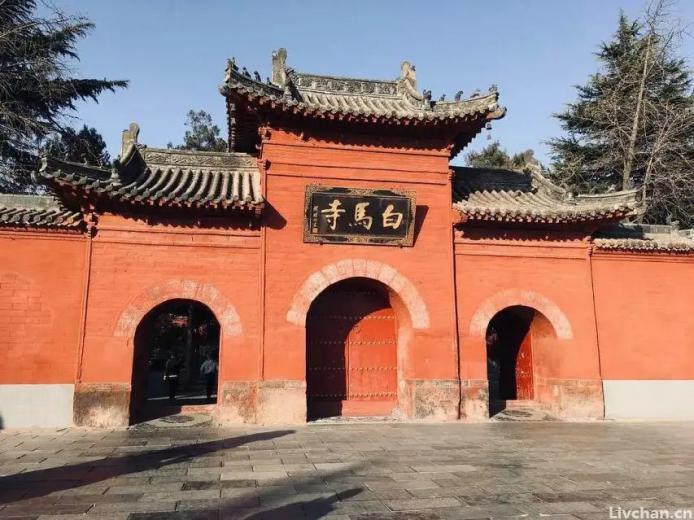

本文转自:伊媚情感中国历史上第一座寺庙是什么?答案是白马寺。这座寺庙是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院,在中国以及东南亚佛教传播中占据着重要地位。但你是否知道,...

本文转自:伊媚情感中国历史上第一座寺庙是什么?答案是白马寺。这座寺庙是佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院,在中国以及东南亚佛教传播中占据着重要地位。但你是否知道,... -

关键词:祠堂文化,渊源流长。中华文明,千古流芳。祖德宗功,传承弘扬。昭示后人,耀祖荣光。民族振兴,重拾信仰。新时代家风建设被提升到治国理政的新高度,使家风建设的重...

关键词:祠堂文化,渊源流长。中华文明,千古流芳。祖德宗功,传承弘扬。昭示后人,耀祖荣光。民族振兴,重拾信仰。新时代家风建设被提升到治国理政的新高度,使家风建设的重... -

日本渗透中国从未停止,历史上的特高科、黑龙会、梅机关——日本的“锦衣卫”“东厂”“西厂”

日本间谍明朝锦衣卫的大名大家都比较熟悉了,干间谍活动干的是相当出色,最著名的故事就是朱元璋通过锦衣卫知道宋濂家的菜单、朱元璋知道大臣打麻将丢了张牌等等。锦衣卫无孔... -

作者:拘一捧月光1.能人背后有能人,能人背后有人弄。2.一入江湖深似海,有人骂你,别听,有人夸你,别信,周围人随意捧骂,不可与之交,因...

作者:拘一捧月光1.能人背后有能人,能人背后有人弄。2.一入江湖深似海,有人骂你,别听,有人夸你,别信,周围人随意捧骂,不可与之交,因... - 25岁的浙江人林芳大学毕业已有两年,如今还在为大学期间借的网贷发愁——上学期间,林芳每月生活费1200元,平时日常花销还够,但为了和别人一样买漂亮衣服、化妆品以及外出旅...

- 文:裴氏春秋 图:大俗摄影二叔好赌。他的这一嗜好大概是基因传承。他的父亲排行老三,我管他喊三爷爷。我与他不是很亲,嫡系上都是一个家族,也远不到哪儿去。记得三爷爷在...

- 导读很多人谈到希腊民主的起源,慕之以为理想化的政治文明之楷模,惊叹雅典城邦作为一蕞尔小邦,其思辨及文化,何以如此深刻、卓越、灿烂。但真的是这样吗?当代著名学者何新...

- 一位无锡的朋友,跟我聊天,“抱怨”道——公司业绩不好,会倒不少,耽误辰光不说,还解决不了什么问题,真搞不懂,开这种会干吗?搞得跟真的一样……这样的会,我们都亲历过...

-

诚信与法律:北京男子8万卖宅基地,11年后反悔欲买回遭拒,法院翻墙强执

“我是名牌大学,排名前十的,退休副教授。”王桦(化名)对镜头介绍着自己的身份。“知识方面应该没问题,咱们应尊重法律守法。”镜头背后的记者答道。日前,上述对话发生在一... - 我们现在看到的《明实录》很可能被美国动了手脚。如今看到的明实录是民国时期根据红格本明实录重修的,红格本明实录据说是清朝明史馆的手抄本,最具权威。民国史馆决定以红格...