来源:百度号华夏历史新知

青藏高原素有“世界屋脊”之称,7 世纪在松赞干布的领导下,藏族在这里建立过强盛一时的吐蕃政权,安史之乱后吐蕃一度乘机攻破唐都长安,还长期控制了西域。吐蕃与唐朝时战时和,缠缠绵绵两个多世纪,两大帝国最后不约而同在10世纪前后崩解。

大昭寺门前的唐蕃会盟碑

吐蕃地区原来盛行苯教,松赞干布迎娶文成公主与尼泊尔尺尊公主后,佛教传入吐蕃,逐渐开始兴盛。9 世纪中叶,达磨赞普灭佛,佛教势力受到严重摧残。不久,达磨赞普被佛教僧侣刺杀,吐蕃政权也随之土崩瓦解。

吐蕃政权瓦解约一个世纪后,佛教在青藏高原复兴,并发展成独具特色的藏传佛教。藏传佛教在形成过程中产生出不同教派,这些教派大多以始创寺院为中心,逐步向四周扩大影响,形成一些较为松散的政教合一集团,萨迦派就是其中的一支。13世纪初蒙古政权在漠北高原兴起时,萨迦派正处在萨迦·班智达的领导下。正是在他当政时期,蒙古政权开始了对青藏高原的统一进程。

1227 年夏,成吉思汗在灭亡西夏的战争中去世。

1229年,蒙古第二代大汗窝阔台即位,他把与青藏高原接壤的西夏故地——河西走廊封给自己的儿子阔端,由阔端负责经营吐蕃地区。

1239 年,阔端派大将多达那波率军深入藏区腹地,接连摧毁了藏传佛教噶当派的寺院热振寺与杰拉康寺。大军撤回后,多达那波向阔端详细汇报了当地各教派的情况。在权衡利弊后,阔端最终挑选萨迦派的萨迦·班智达作为自己统治当地的代理人,并在1244 年八月正式向他发出邀请。

1246 年八月,年逾六旬的萨迦· 班智达带领两个年幼的侄子八思巴、恰那多吉等人,历经两年多的艰苦跋涉,抵达阔端的驻地凉州(今甘肃武威)。不巧的是,阔端本人当时远在蒙古参加选举兄长贵由为大汗的忽里台,于是萨迦·班智达一行不得不留下来,等待他的返回。阔端返回凉州后,1247 年正月,双方正式开始举行会晤。会谈结束后,萨迦·班智达向藏区各派首领及亲友弟子发出许多信件,介绍此次会谈内容,其中最有名的是《萨迦班智达贡噶坚赞致乌思藏善知识大德及诸施主的信》。

在信中,萨迦·班智达首先谈到了蒙古宗王阔端对佛教的虔诚信仰、蒙古政权的强大以及先前对归降者的优待政策,而后详细开列了与阔端谈妥的各项归顺条件,内容涉及西藏的隶属关系以及户口登记、赋税征收、官吏任命、贡品缴纳等具体事项。

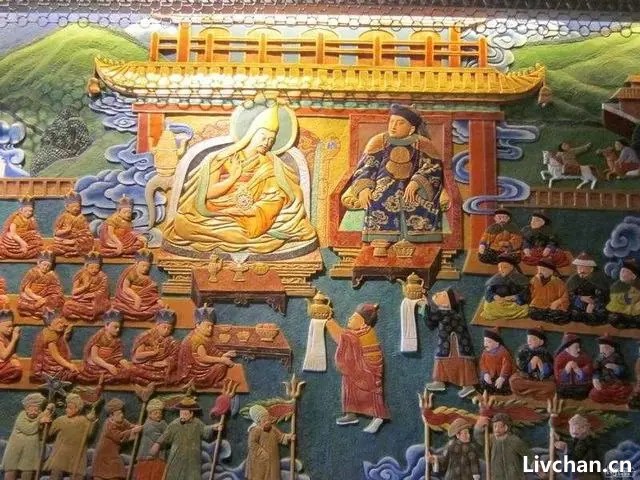

凉州会谈

在收到萨迦·班智达的信后,西藏僧俗纷纷予以响应。至此,西藏地区开始归属蒙古政权,在阔端的支持下,萨迦派也一跃成为藏传佛教各派中居领导地位的教派。会谈结束后,萨迦·班智达与阔端建立了良好关系,被尊为上师,留在凉州白塔寺。在此期间,他讲经说法,信徒日增,为藏传佛教在蒙古社会的传播打了基础。他的侄子八思巴被指定为萨迦·班智达的继承人。1251 年,长年患病的阔端于凉州去世。同年,萨迦·班智达也在白塔寺圆寂。

萨迦·班智达与阔端的凉州会谈,在中国历史上是一项具有深远意义的大事。作为蒙藏关系的开拓者,他们二人以积极合作的态度和平解决了西藏的归属问题,为西藏地区最终并入中国版图迈出了重要的一步。以后元朝历代皇帝大致继承和发展了阔端的方略,利用萨迦派建立对西藏的统治。

萨迦·班智达去世后,年幼的八思巴继承伯父衣钵,成为萨迦派的新领袖。忽必烈是当时的蒙古大汗蒙哥的同母弟,颇有雄才大略。1251 年蒙哥即位后,忽必烈受命总领漠南汉地军国事务,掌握军政大权,成为当时活跃在蒙古政坛上的重要人物。1252 年,忽必烈接受兄长的委派,率军进攻大理,以完成蒙古对南宋的战略大包围。第二年,他率军抵达六盘山一带,准备南下穿过藏区。听到八思巴的声望,忽必烈专门派人请他前来会晤。

忽必烈会见八思巴

八思巴抵达六盘山后,与忽必烈进行了多次会谈。八思巴虽然年纪很轻,但他沉着冷静的态度与广博的学识,给忽必烈留下了极好的印象。在赠与随其前来的阔端之子蒙哥都蒙古马军一百名之后,忽必烈把八思巴留了下来,礼为上师,八思巴亲自给忽必烈与王妃察必授喜金刚灌顶,王妃察必则向八思巴奉献了作为自己嫁妆带来的一粒大珍珠。

八思巴与忽必烈的合作,实际上也不是一帆风顺的,双方曾因座次安排产生过分歧。八思巴认为:“受灌顶后,上师坐上座,要以身体叩拜,听从上师之言语,不违上师之心愿。”这自然让忽必烈无法接受。最后还是聪明的察必王妃从中斡旋,双方才达成一致,约定:

“听法及人少之时,上师可以坐上座,当王子、驸马、官员、臣民聚会时,慈不能镇服,由汗王坐上座。吐蕃之事悉听上师之教,不请于上师绝不下诏。其余大小事务因上师心慈,如误为别人求情,恐不能镇国,故上师不得讲论及求情。”

双方这一约定,既给八思巴以极高的礼遇,又充分考虑到了忽必烈的政治权威,成为以后元朝帝师制度的雏形。

丘处机和成吉思汗雪山论道

蒙古政权入主中原后,全真道领袖丘处机应邀于1222 年在大雪山(今阿富汗兴都库什山脉)拜见成吉思汗。在成吉思汗的扶持下,以全真道为核心的道教势力一度在北中国占据上风。蒙哥汗即位后,佛教影响日渐增大,与全真道不断发生冲突。

1258 年,全真道因其所编《玄都宝藏》中的《老子化胡经》对佛教多所诋毁,遭致佛教各派僧人的一致抗议,官司一直打到蒙古宫廷。蒙古宫廷为此主持了一次阵容庞大的佛道大辩论。已经在蒙古宫廷崭露头角的八思巴作为佛教界代表,参加了这次大辩论。

藏文史料《汉藏史集》《萨迦世系史》等对此有简略记载:

当时汉地的和尚沉溺于顿悟的见地,有信奉太上老君的道士,仿照佛经伪造经典,八思巴以佛教正见辩败了十七名精通道教的狂傲的道士,使他们皈依了佛教。

金轮国国师(《东成西就》张曼玉 饰)

中统元年(1260 年)忽必烈即位后,年仅二十八岁的八思巴被尊奉为国师,授以玉印,任中原法主,统领天下教门。国师称号,源于印度,至少从魏晋南北朝起,就已为中原王朝所采用,作为佛教领袖的封号。蒙古入主中原后,大汗蒙哥先后礼聘海云、那摩为国师,总领全国佛教事务。八思巴被封为国师,实际上也是沿袭了这一成例。只不过随着藏传佛教的兴盛与元朝对吐蕃地区统治的加强,国师的权限已不再仅限于先前的宗教领域,对吐蕃地区世俗方面的影响力也越来越大。

至元元年(1264 年),元朝正式设立总制院,由国师八思巴兼领。总制院既是当时全国佛教最高领导机构,也是管理吐蕃地区的行政机构。因唐代皇帝曾于宣政殿接见吐蕃来朝使者的缘故,至元二十五年(1288 年),元朝又将总制院更名为宣政院,更加突出了这一机构管辖吐蕃地区的职能。

宣政院品级为从一品,与元代的中书省、御史台、枢密院三大机构并立,用人自成体系。长官宣政院使有多人,其中为首的宣政院使由中央政府直接任命,名列第二的宣政院使,则由帝师举荐的僧人担任。吐蕃地区的地方官员,也是“僧俗并用”“军民通摄”。

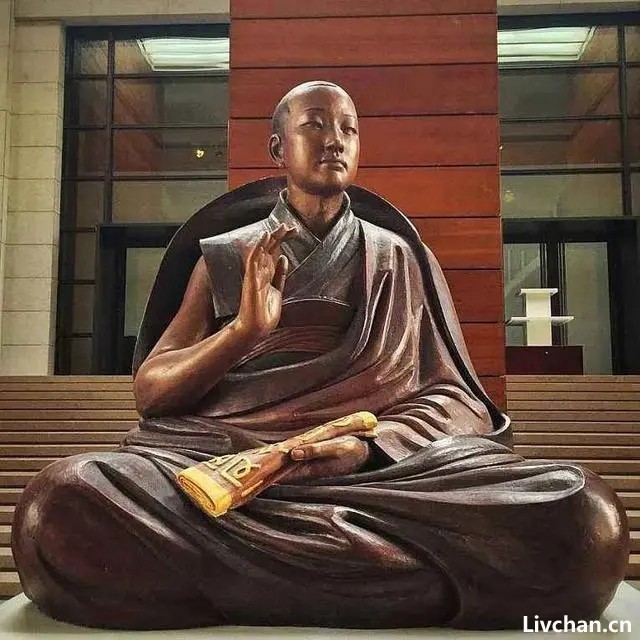

年轻的帝师八思巴(1235-1280年)

1269 年,应忽必烈之邀,八思巴重返京城。这次,他向忽必烈进呈了一种特殊的礼物——“蒙古新字”,也就是通常所说的八思巴字。进献蒙古新字后,八思巴于当年被忽必烈晋升为帝师,另外颁赐玉印,统领全国佛教,封号为“皇天之下一人之上开教宣文辅治大圣至德普觉真智佑国如意大宝法王西天佛子大元帝师”。

帝师的重要作用更体现在代替皇帝统领全国佛教与吐蕃地区事务,帝师法旨与皇帝圣旨在当时通行于包括青藏高原在内的全国,至今我们仍能看到很多这方面的实物。

当然,帝师颁布的法旨还是要秉承皇帝旨意的。目前所见帝师法旨,开头均有rgyalplhilung-gis 的字样,翻译成汉语,就是元代公文中常见的起首语“皇帝圣旨里”,也就是秉承皇帝旨意的意思。所以说,帝师的法旨同皇帝圣旨相比,还是有着本质不同的。

太子真金护送八思巴返回萨迦

西藏大学历史系副教授亚东达瓦次仁评价:

无论是作为帝王的忽必烈,还是作为帝师的八思巴,他们最大的智慧就体现在博大、一统、容纳这一点上。把蒙古古老的萨满文化和藏地藏传佛教文化以及汉地汉传佛教文化最后统归到大元整个国家一统化的机制里面,体现出一种包容性。统合在一起的时候,帝师统领全国佛教事务的作用很自然地显现出来了。但这种统合不是刻意地行政化地去推动,而是无形的文化交流的作用,也是一种人文力量的体现,这跟早期蒙古的治理方针是很融洽的。

清朝把满蒙藏牢牢扭结在一起,一统长城内外,是同期最成功的帝国之一

西方有学者认为,清代中国不只是帝国主义侵略下的受害者,它自身也参与了帝国主义的竞赛,而且至少在18世纪末之前非常成功。在清朝的前150年,领土较明帝国增加了一倍多,并且大部分遗留给了20世纪的后继者,被视为今日中国的疆域。它和同时期在欧亚大陆兴起的印度莫卧儿帝国、莫斯科罗曼诺夫王朝、奥斯曼土耳其帝国及大英帝国一样扩张并取得了巨大成功。这迥异于中国传统史学界对清帝国的认知。

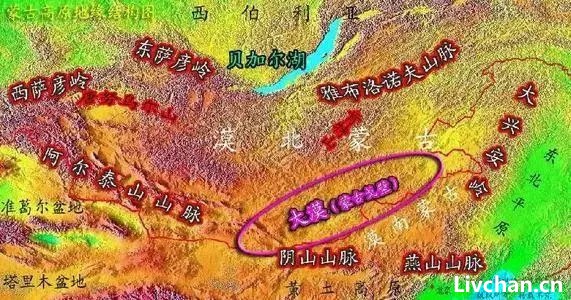

蒙古高原地缘结构图

蒙古高原在中国历史上一直是游牧王朝的心脏地带,这里草原辽阔,水草丰美,非常适合畜牧经济与游牧生活,先后出现过匈奴、鲜卑、柔然、突厥、回鹘等强大的游牧帝国或联盟,它们与南面农耕地区的中央王朝相互对峙,共同构成中国历史不可分割的组成部分。

清朝以前,中原王朝与周边少数民族及其政权之间关系纷繁复杂。但有一个明显的特点始终贯穿其中,那就是:两者总处于分与合、相依与冲突、一体与多元的张力状态之中。

对此,著名清史大家孟森先生曾在《清史讲义》第一章《开国》中做过精辟概括。他说:“以物质之缺乏,仰中国为赡生之计,此为其常态。中国未失道时,因其所求,以为操纵,顺则与之,逆则夺之。又多存其部落,予以世职,而保其并生并育。自居于兴灭继绝、扶弱抑强之帝德,而实制其兼并坐大之图。”

崛起于白山黑水之间的满洲后金和清政权,即经历过这一过程;而定鼎北京、建立起清王朝后,随着统治地位角色的转换,又不得不面对同样的问题。为了稳固已取得的政权,进一步扩大对全国的统治权,清廷面临着多重考验。其中,来自北方和西北等边疆少数民族地区的挑战与威胁,无疑是一个非常严峻的考验。要想成就统一大业,清廷必须正视和应对这一挑战与威胁。而早在入关之前,努尔哈赤和皇太极已开始着手解决。

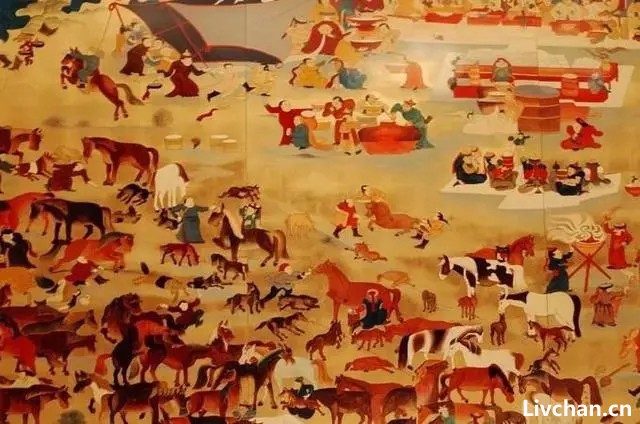

《蒙古人的一天》蒙古国博物馆藏

在广袤而美丽的蒙古草原上,一代天骄成吉思汗曾以狂飙之势,打造出蒙古帝国的辉煌;其子孙更凭此气势,经营出疆域空前、多民族统一的朝代——元朝。时光流转,明王朝建立后,成吉思汗的后裔们被逼退守大漠。从此,他们一方面繁衍生息,一方面因难以割舍黄金家族情结,与明廷对抗,希望有机会再现昔日雄风。蒙古和明朝一直对立,明朝政权延续了二百七十六年,他们也打了二百余年。当然不是天天打,而是打打停停,停停打打。

活动在大漠周围的蒙古人,分为三大部落,即漠南蒙古、漠北蒙古(又称喀尔喀蒙古)和漠西蒙古(又称卫拉特或厄鲁特蒙古),各有自己的游牧范围,基本上互不统属。每个部落下,又分成几个小部落。由于对继承权、牧地、部众,尤其是全蒙古汗位的争夺,各部落内部或彼此之间经常会发生摩擦、冲突甚至攻掠。其中以漠南蒙古的察哈尔部势力最为强大,成为明朝与后金军事结盟的主要对象。

努尔哈赤的崛起和后金政权的日益壮大,使蒙古各部又多了一个竞争对手。起初,由于势力有限,而且要对抗明廷,努尔哈赤不愿多方树敌,所以对邻近的漠南蒙古的敌视尽量克制,并采取联姻、结盟方式争取其支持。这一远攻近交策略很有成效,科尔沁等部很快成为后金的盟友。为了争夺对科尔沁等部的控制权,察哈尔部自称“四十万蒙古国之主”的林丹汗,与后金不断发生冲突。

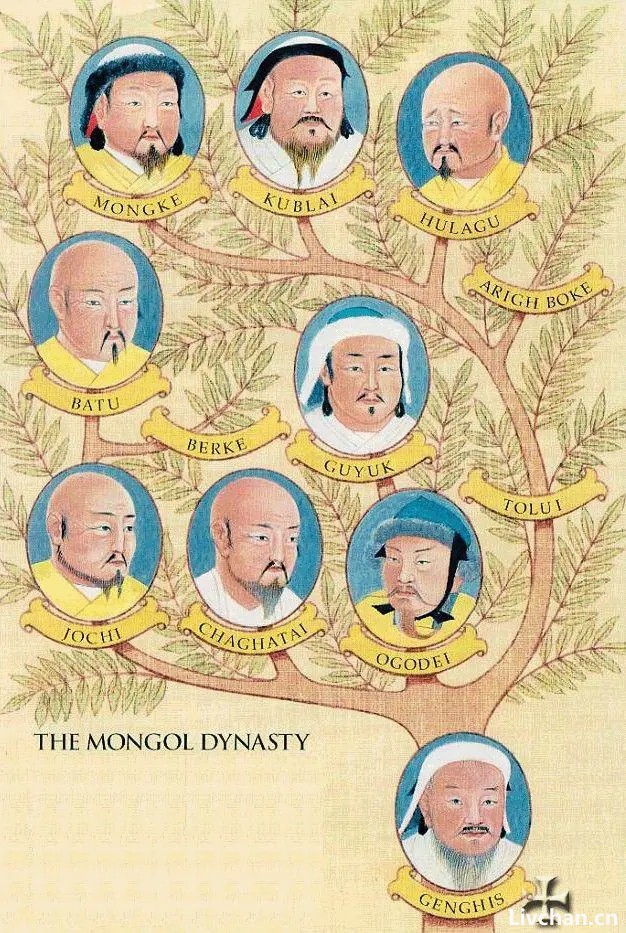

蒙古黄金家族世系

明朝政府长期大力支持察哈尔部的林丹汗,增加每年赏赐的岁币,并把赐给蒙古其他各部的岁币剥夺,转而赐予林丹汗,达到双方共同抵御后金的政治目标。在努尔哈赤正式建立后金政权、大力征伐明朝辽东地区的各防御城市之际,林丹汗还致书努尔哈赤,警告其不要攻打明朝,否则“四十万蒙古”将向他“问安”。

但是,林丹汗为人残暴,对蒙古其他各部进行掠夺欺压,导致蒙古其他各部逐渐倒向后金。后金的皇太极继位后,先后发动了几次对林丹汗的西征。逃亡到青海的林丹汗于明崇祯七年、后金天聪八年(1634 年)病死。第二年,皇太极派遣多尔衮再次西征,进入河套地区,消灭察哈尔部的残部,俘虏了林丹汗的正妃和儿子,得到了蒙古各部垂涎三尺的元朝传国玉玺。

崇德元年(1636 年),漠南蒙古十六部四十九位王公齐聚沈阳,承认皇太极为蒙古可汗,并奉上“博格达· 彻辰汗”尊号。此后,在逐鹿中原和统一全国的进程中,漠南蒙古皆发挥了重要作用。也就是在这一年,皇太极将“后金”改为“清”,对明战争进入新的阶段。

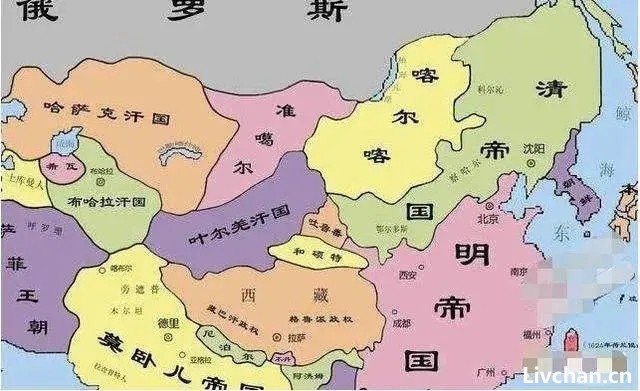

明末形势图

与漠南蒙古不同,由于所处地理位置较远,喀尔喀、厄鲁特蒙古和后金之间的关系相对较疏,但也有遣使通贡的来往。自天聪八年(1634 年)起,喀尔喀蒙古开始向后金致书并派遣使臣,双方使者往还不断,希望能“共守盟约,以享太平”。

崇德三年(1638 年)之后,喀尔喀开始向清进“九白之贡”,即一只白驼、八匹白马。这一形式,至清入关后的顺治十二年(1655 年)成为定例,喀尔喀也在名义上成为清廷的臣属。厄鲁特蒙古也一直保持着与清的遣使通贡关系,并一直维持到康熙二十九年(1690 年)。

不过,在与清遣使通贡的同时,喀尔喀、厄鲁特也感受到了清的强大威胁。为了抵御来自清的压力,这两部再度形成联盟,于崇德五年(1640 年)订立了《喀尔喀卫拉特法典》,以有效地维护和保障共同利益与安全。

从总体上来看,努尔哈赤、皇太极以安抚、怀柔手段,处理与蒙古各部的关系,是比较成功的。这既为他们对明发动战争争取了较稳定的后方和力量,也为其后继者提供了处理与少数民族之间关系的有益经验。

五世达赖喇嘛觐见顺治

顺治帝对西藏问题的处理,就是对其父祖策略的成功延续。崇德七年(1642 年),扶持格鲁派的厄鲁特蒙古和硕特部领袖顾实汗,应五世达赖喇嘛之请,率军入藏,推翻了统治卫藏二十多年的噶玛噶举教派的藏巴汗政权,成为西藏及青海地区的最高权力者。此举得到皇太极的支持,双方建立了比较好的关系。

顺治二年(1645 年),顾实汗派其子至北京,向清廷表达了“无不奉命”的态度。之后,双方关系更趋密切。鉴于这一发展态势,顺治帝遂于顺治十年(1653 年)派遣大臣携带金册金印入藏,正式册封顾实汗为“遵行文义敏慧顾实汗”。从此,以顾实汗为“屏辅”,清廷实现了对西藏地区的间接统治。

扶持顾实汗的同时,清廷还大力扶持达赖喇嘛。早在入关前,皇太极就曾多次派人延请五世达赖喇嘛,但因时局动荡,一直没能成行。后顺治帝也一再敦请。五世达赖喇嘛与西藏和厄鲁特蒙古僧俗磋商后,于顺治九年(1652 年)起身赴京,十二月十五日抵达北京。

达赖在京城居留期间,住在专为他建造的西黄寺

达赖受到了顺治帝热情而隆重的款待。有意思的是,两人的相见非常“戏剧化”。相见那天,顺治帝并没坐在金銮殿上等待达赖朝见,而是以“田猎”为名,与达赖“不期然”相会于南苑猎场。这样一个“特殊相见”的安排,既达到了出城迎接以示对达赖的尊重的目的,又不失顺治帝作为“天下国家之主”的尊严,对双方来说,显然既轻松又庄重。

顺治十年(1653 年)四月,达赖一行离京返藏。停留代噶(今内蒙古凉城)时,顺治帝派大臣赶往赐送金册金印,封达赖为“西天大善自在佛所领天子释教普通瓦赤喇旦喇达赖喇嘛”。这一举措,不仅确立了五世达赖在喇嘛教中的领袖地位,而且还实现了清廷在蒙藏地区利用喇嘛教进行统治的目的。

通过对顾实汗和五世达赖喇嘛的正式册封,清廷确立起对西藏政、教并用的统治,并为在蒙藏地区推行“兴黄教即所以安众蒙古”政策打下重要基础。中国社会科学院中国边疆研究所研究员马大正评价:

清朝对五世达赖是很看重的,这跟当时的国策有关。人们都知道,清朝作为一个生活在东北地区的边疆民族,要成为中国的主人,它依靠什么?主要是依靠满蒙的结盟。满洲和蒙古结盟,把蒙古的力量作为它统治集团力量的一个核心组成部分。满洲和蒙古之所以能结合,有一个很重要的纽带,那就是藏传佛教。

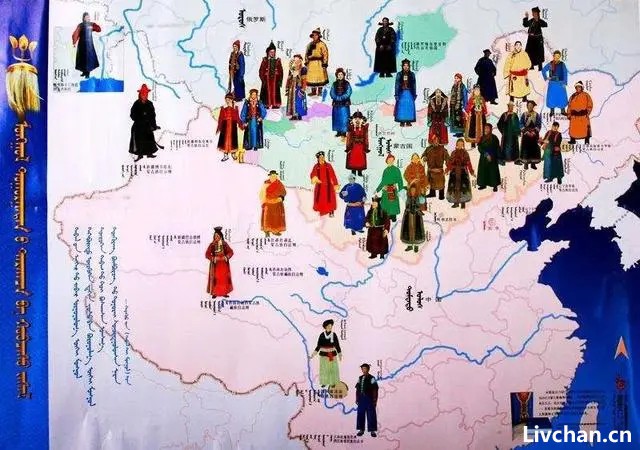

蒙古族分布图

清廷之所以在很长一段时期对蒙古诸部和西藏地区采取安抚、怀柔政策,很大程度上与当时所面临的内地动荡局势和战略部署重点有关。清初主要精力放在摧毁李自成、张献忠及其余部农民军,南明政权,以及应对以吴三桂为首的三藩之乱和据守台湾的郑氏集团。如此局面,使清廷不得不暂时以羁縻手段或间接统治,来维持与蒙古等北部、西北部广大地区的关系,蒙古诸部也因此获得了进一步发展壮大的机会。

然而,这种相对平静、相安无事的状态并没能持续太久,便被厄鲁特蒙古准噶尔部首领噶尔丹打破了,而准噶尔部也从此成为西北和北部地区的一个主要不稳定因素,他们的叛乱战火几度燃烧到青藏地区。经过康熙、雍正、乾隆三代皇帝的不懈努力(此处略),自康熙年间以来为患西北、屡向清廷挑战长达近七十年的准噶尔部,最终被平定,纳入国家版图。

噶尔丹所挑起的动乱,却也给清廷带来一个意外收获。当噶尔丹攻击喀尔喀时,喀尔喀不得不向清廷求援,并归附了清廷。经过长期努力,北部和西北地区终于与内地形成一个统一的整体。与此同时,西藏地方与清廷的政治关系在制度上也趋于定型和强化。然而,这个过程实在是充满了艰辛和曲折。所以,魏源在《圣武记》中曾这样总结:“西北周数万里之版章,圣祖(康熙)菑之,世宗(雍正)畲之,高宗(乾隆)获之。”

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 如果用红与黑两种基调来描绘晚清时期最为显赫的红顶官商盛宣怀,红与黑的占比究竟该如何分配?这确是一个仁者见仁、智者见智的复杂议题。我倾向于以五五分账,一半红,象征着...

-

前几天,在看老照片发布了一组1942年河南的老照片。很多人问,还有没有更多当年的历史影像了?今天继续分享由美国人白修德、哈里森福尔曼,1942年在河南所拍摄的那些真实的历...

前几天,在看老照片发布了一组1942年河南的老照片。很多人问,还有没有更多当年的历史影像了?今天继续分享由美国人白修德、哈里森福尔曼,1942年在河南所拍摄的那些真实的历... -

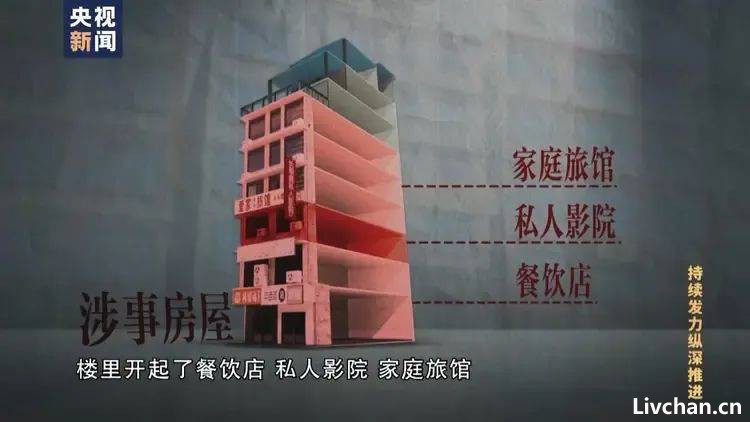

8层楼4秒垮塌成废墟,致54人遇难!安全鉴定报告竟是团购的,还有更多猫腻

本文转自【北京青年报】;1月8日晚,由中央纪委国家监委宣传部与央视联合摄制的反腐大片《持续发力纵深推进》播出第三集《强化正风肃纪》。2022年4月29日12点24分,湖南长沙望... -

重要提示:本页内容不适合24岁以下人士阅读,儿童和女士请勿浏览。最近的官场堪比娱乐场,不仅惊艳,还很俗气。乌烟瘴气之甚,堪称新官场现形记。出事之前,他们有的是“妙龄...

重要提示:本页内容不适合24岁以下人士阅读,儿童和女士请勿浏览。最近的官场堪比娱乐场,不仅惊艳,还很俗气。乌烟瘴气之甚,堪称新官场现形记。出事之前,他们有的是“妙龄... - 相声作为一门语言艺术,最早的记载见诸于清道光年间,当时有一位名气很高的相声艺人名叫马三禄,他对相声的研究和表演使得这种艺术广为人知而且大受欢迎,渐渐有人向他拜师学...

-

保安倒垃圾时,意外捡了张肚子疼的病假条,如今成博物馆镇馆之宝

五十年代初,上海博物馆在跑马总会的原址上建成。既然成立了博物馆,那么就需要收集大量的馆藏。为此上海市政府把收藏于上海市内的珍品都交... -

来源:远方青木 ,作者一棵青木蒋经国,蒋介石的亲儿子和事业继承人,1910年4月27日出生于浙江奉化。年仅15岁蒋经国就被蒋介石亲手送到了苏联留学,随后加入了苏联共产党.蒋经...

来源:远方青木 ,作者一棵青木蒋经国,蒋介石的亲儿子和事业继承人,1910年4月27日出生于浙江奉化。年仅15岁蒋经国就被蒋介石亲手送到了苏联留学,随后加入了苏联共产党.蒋经... -

转自凤凰网几案尤物与文字之祥:宋代文人与砚文/钱建状厦门大学中文系钱建状教授摘 要:与唐五代文人相比,宋代文人赏砚、品砚,人数更多...

转自凤凰网几案尤物与文字之祥:宋代文人与砚文/钱建状厦门大学中文系钱建状教授摘 要:与唐五代文人相比,宋代文人赏砚、品砚,人数更多... - 英语中有个单词Fractional,其锚定的含义来自汉语。畸零,谓整数以外零馀之数。唐代元稹 《论当州朝邑等三县代纳夏阳韩城两县率钱状》:“人户输纳,元无畸零,蹙数所成,尽...

-

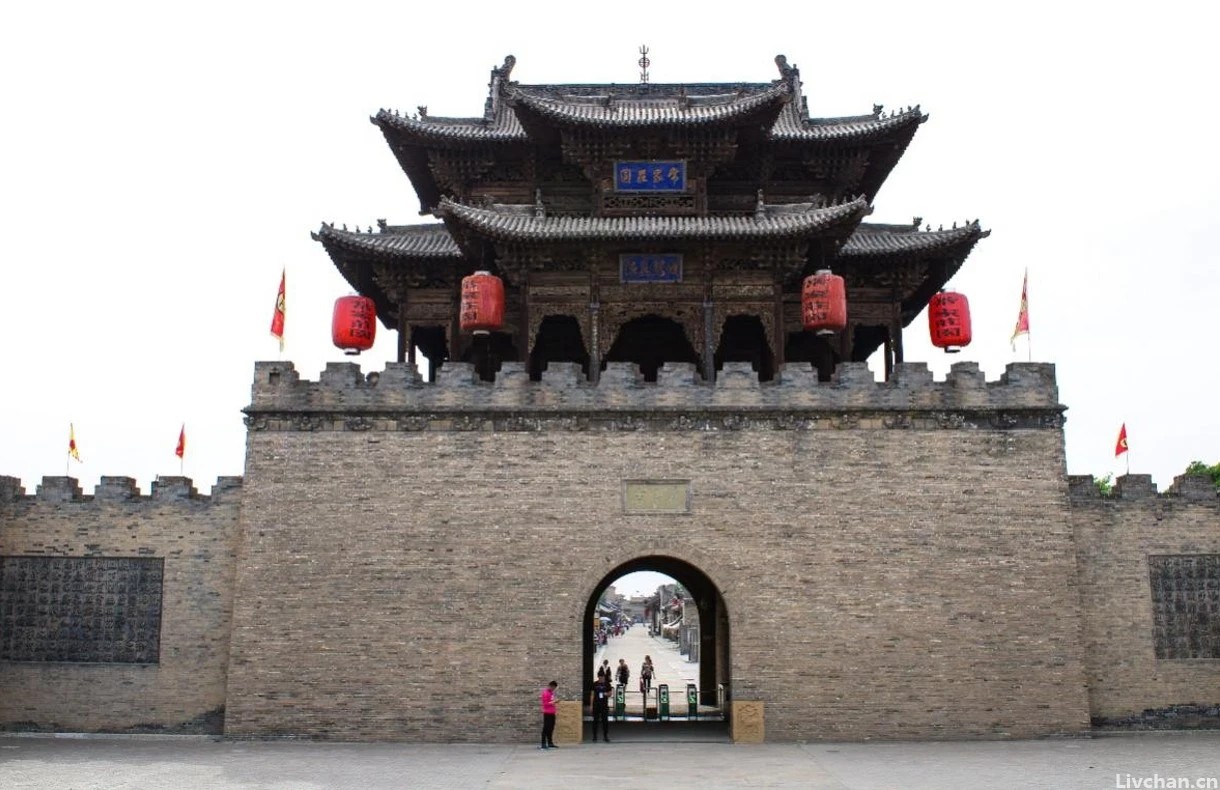

本文转自太原电视台和澎湃新闻。山西商人,又称晋商,是明清两代十大商帮之首,执全国内外贸易之牛耳,绵延500年,以雄才善贾而饮誉海内外。1930年发生中原大战,...

本文转自太原电视台和澎湃新闻。山西商人,又称晋商,是明清两代十大商帮之首,执全国内外贸易之牛耳,绵延500年,以雄才善贾而饮誉海内外。1930年发生中原大战,...