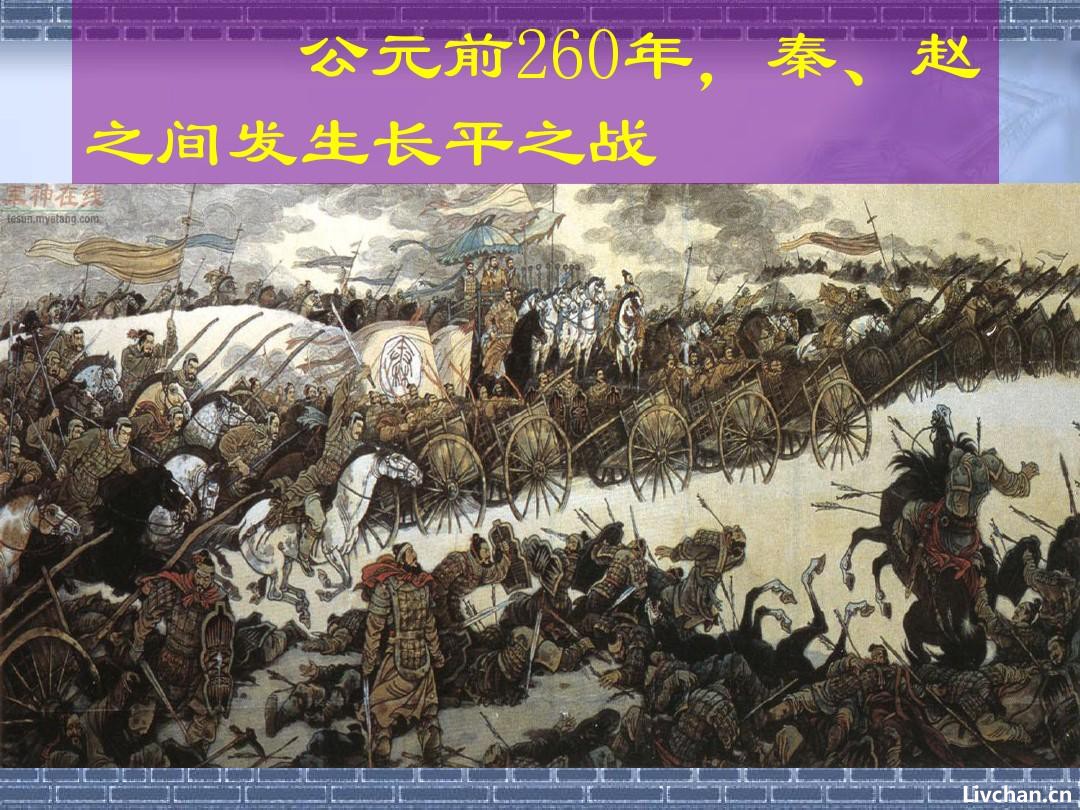

历史上著名的秦赵两国的“长平之战”,死的人太多了,赵军全军覆没,被杀将士多达四十五万,而秦国亦死伤过半,双方伤亡高达七十五万左右。从而创造了中国古代军事史上的三个之“最”,即最早、规模最大、最彻底的大型歼灭战。

我们先简单回顾一下这场战争:

战争背景

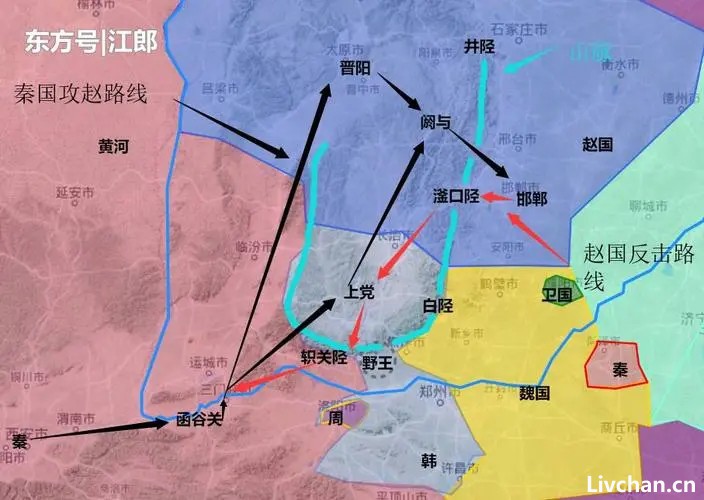

周赧王五十三年(前262年),秦国攻占韩国野王郡,将韩国的上党郡与本土联系完全截断。韩桓惠王意图割让上党郡给秦国,用来求取秦国收兵。然而上党郡郡守冯亭不愿降秦,谋划会后决定将上党郡献给赵国,企图联合赵国一起对抗秦国。

赵孝成王接到冯亭的信息后,先是与平阳君赵豹商议,赵豹认为不应当接受,认为冯亭此举意在祸水东引。赵孝成王于是又召见平原君赵胜和赵禹,二人却主张接受,认为不费一兵一卒便得十七城,这是大利。于是赵孝成王听从了平原君赵胜的计谋,封冯亭为华阳君,以赵胜去接收上党郡,并派廉颇率军驻守长平,防备秦军进攻。

赵国接受上党后果然引起秦国不满,周赧王五十四年(前261年)初,秦昭王派军攻占韩国缑氏和纶氏。次年,又令左庶长王纥率军攻占上党,上党百姓纷纷逃入赵国,赵国军队则在长平接应。

赵军初战失利

周赧王五十五年(前260年)四月,王纥向长平的赵军发动进攻,赵孝成王令廉颇迎战,双方先头部队在玉溪河谷交战,赵军裨将茄被杀,初战失利后赵军退守空仓岭防线。六月,廉颇再次战败,空仓岭防线被秦军攻破,重要据点尉城和故谷城被秦军攻占。赵军再次向东撤退,于丹河一线构筑防御工事。七月,赵国坚守营垒不出,秦军发动强攻,赵军西侧防线被攻破,两位尉官被俘虏。

此后,廉颇在经历了数次战败后,于是命令赵军沿百里石长城一线构筑防御工事,坚守不出,疲惫秦军。双方开始陷入对峙当中。廉颇认为秦军粮草供给困难,日久必退,却不想秦国通过疏通渠道,可直接从水路运粮,比赵国反而更快、更畅通。倒是赵国由于准备不足,开战不久就粮草匮乏,加上农事在即,一味僵持将会导致赵国陷入无粮可食的局面。赵孝成王迫于国内形势,对于廉颇这种消极的应对方式极为不满,数次派人责备廉颇。赵国求和,双方换帅在初战不利的情况下,赵孝成王于是派郑朱到秦国求和,秦国则对其热情接待,对各国造成了两国正在议和的假象。加上韩、魏、楚早已被秦国打怕,齐国对赵国参与乐毅伐齐而耿耿于怀,燕国则与秦国素来交好,求和之举直接导致赵国陷入了“五国不帮”的窘境。

此后,廉颇在经历了数次战败后,于是命令赵军沿百里石长城一线构筑防御工事,坚守不出,疲惫秦军。双方开始陷入对峙当中。廉颇认为秦军粮草供给困难,日久必退,却不想秦国通过疏通渠道,可直接从水路运粮,比赵国反而更快、更畅通。倒是赵国由于准备不足,开战不久就粮草匮乏,加上农事在即,一味僵持将会导致赵国陷入无粮可食的局面。赵孝成王迫于国内形势,对于廉颇这种消极的应对方式极为不满,数次派人责备廉颇。赵国求和,双方换帅在初战不利的情况下,赵孝成王于是派郑朱到秦国求和,秦国则对其热情接待,对各国造成了两国正在议和的假象。加上韩、魏、楚早已被秦国打怕,齐国对赵国参与乐毅伐齐而耿耿于怀,燕国则与秦国素来交好,求和之举直接导致赵国陷入了“五国不帮”的窘境。

(赵孝成王)赵孝成王对于廉颇的数次战败和坚壁不战之举恼怒已久,再加上秦国发动的反间计,最终促使赵孝成王起了换帅之心,而他所要更换的人选就使名将赵奢之子赵括。此时,李牧驻守雁门关尚未成名,乐毅刚到赵国还未重用。于是,赵括得以统率援军来到长平,接替廉颇成为主将,改变赵军作战方针,积极准备意图主动进攻。而秦昭王得知赵括代替廉颇出任主将后,为了彻底击败赵国,暗地中调武安君白起替换王纥为帅,改命王纥担任副将。

赵军战败,秦国惨胜

赵括在完成军队整顿后,立即组织赵军对秦军展开反攻,白起则令秦军佯装败退。赵括不知秦军暗中换帅,首战告捷的情况下对秦军展开追击,一直追至秦军暗中构筑的营垒处,面对秦军精心打造的营垒,赵军久攻不下。

在赵括追击秦军途中,白起令一支2.5万人的部队突袭赵军后方,截断赵军退路,又令一支5千人的轻兵(一般认为是骑兵)直插赵军与己方营垒之间,将赵军主力分割为了两支孤立的部队,同时切断了赵军的粮草供应。赵军见久攻不下,于是想退,然白起又派出轻装精兵向赵军多次发动攻击,令其无法退军,赵军无奈之下被迫就地建造营垒,转为防御,以待救援。

秦昭王在得知赵军主力被分割且粮道被断后,亲自来到河内郡,对当地百姓大肆封赏,同时征调全国十五岁以上青壮年,全部派往长平战场,用以增援切断赵国援军和粮道的秦军部队,从而彻底困死了赵军。赵军主力在断粮四十六天后,士兵们相互残杀为食。赵括将剩余的赵军组织成四支突围部队,轮番冲击了四、五次后仍不能成功。于是,赵括亲帅精锐部队强行突围,结果被秦军乱箭射死。赵国军队因无主将指挥,剩余军队逐向秦军投降。

出于种种原因,白起后将赵国降军全部杀死(根据考证,是被先杀后埋),只留下年纪尚小的240名士兵放回赵国,赵国先后战死长平者多达四十五万之众。而秦国虽然战胜,却也是惨胜,史料记载秦军伤亡过半,战死者亦有三十万左右。

长平之战:白起坑杀赵军降卒的真相揭秘

长平之战是战国末期秦、赵两国一次规模空前的历史性决战。根据《史记》的记载,赵军主力被歼灭,使得山东六国再无一国具备独立抗衡秦国的军事能力。然而,长平大战背后的诸多疑问至今仍然扑朔迷离。

其中最为引人瞩目的疑点就是白起坑杀了40万赵军降卒。这一数字一直备受质疑,有人认为赵国人口中成年男子充其量也就四五十万,没有理由动员全部青壮前往长平。此外,长平战后,作为胜利方的秦国也付出了惨痛的代价,赵国又岂会有多达40万的降卒被坑杀呢?

更重要的是,白起又是如何在不激起反抗的前提下,坑杀了这么多降卒的呢?关于这个问题,历代学者提出了各种不同的观点。有人认为史书中的40万可能是误写或夸大的结果。但不可否认的是,《史记》中关于赵军被杀40万的记载在多个史书中多次出现,难以简单地归结为传抄错误。

此外,根据当时的军功赐爵制度,杀敌人数是秦国赐爵的主要依据,白起临死前也承认“长平之战,赵卒降者数十万人,我诈而尽阬之,是足以死”。这种“默契”也佐证了40万赵军降卒的数量并非夸大。然而,40万赵军降卒究竟是如何阵亡的呢?

根据司马迁的记载,这个数字应该是秦赵两国在争夺上党的三年拉锯战中的总阵亡人数,而秦军伤亡过半也是战争前期造成的。所以最终投降白起的赵军人数应该低于40万。

根据已有的考古发现,赵军尸骸呈杂乱无章的状态,多数头骨上都有致命伤,并发现了大量砂岩石块,这说明赵军是在近距离杀伤后被草草掩埋的。赵军的尸骨坑位于谷地之外,靠近地势较高的外包围圈地带,并且分布在不同的方位上。

山西高平长平之战遗址骷髅山

这表明赵军在投降后被分割成小队,分别攀爬进入秦军的营垒,然后被突然击杀。那么白起是如何做到在不激起反抗的前提下,诱使赵军降卒自愿放下武器并跟随秦军进入营垒的呢?

根据考古发掘的结论,白起可能是对赵军士兵许以某种承诺,如食物或放归赵国,然后让他们自愿跟随秦军进入包围圈营垒,然后突然击杀他们。这种“诈”的手段充分利用了地形优势,使得赵军降卒无法形成有效的串联,易于被秦军击杀。

通过考古发现的赵军尸骨以及尸骨坑的分布,可以推测出长平之战的一些关键细节。这次决战实际上是在丹河东西两岸的谷地中进行的,秦军凭借地势的优势围困了赵军,赵军多次突围无望,最终被迫投降。

山西高平长平之战遗址骷髅山

白起利用地形的优势,通过诱使赵军降卒自愿放下武器并分割成小队进入秦军营垒后,突然击杀了他们。这种战术的使用使得白起能够在短时间内处决了数十万的降卒。总的来说,长平之战中白起坑杀赵军降卒的真相终于被揭示。

通过考古发现的赵军尸骨以及尸骨坑的分布,可以推测出白起利用地形的优势,通过诱使赵军降卒自愿放下武器并分割成小队进入秦军营垒后,突然击杀了他们。这种战术的使用使得白起能够在短时间内处决了数十万的降卒。在了解了长平之战的这一真相后,我们可以更加深入地思考这场战役的意义。

长平之战的胜利确立了秦国在战国时期的霸主地位,使得山东六国再无一国具备独立抗衡秦国的军事能力。然而,这个胜利的代价是巨大的,不仅秦国付出了惨痛的代价,赵国也遭受了巨大的损失。长平之战的发生,让我们不禁思考战争的残酷性和代价。最后,我们应该如何看待历史上的战争和决战呢?

战争是人类社会发展的一部分,它带来了生灵涂炭和巨大的破坏力,但也塑造了历史的进程。我们可以从中吸取教训,珍惜和平,努力避免战争的发生。同时,我们也应该重视历史研究的力量,通过对历史事件的考证和解读,揭示真相,理解历史的本质。

长平之战后,白起对赵括的评价如下:“此子若不死,必成秦国大患。”

白起是谁?战国四大名将之首,担任秦将三十多年,攻城七十余座。征战一生,未尝败绩,尤其擅长打大规模歼灭战,造成敌方大量死伤,因此被称为“杀神”,“人屠”。据统计,战国时期,各诸侯国因大小战役战死的兵士总计二百余万,其中一半死于白起之手。

能让这样一位久经沙场,战功显赫的名将给出那样的评价,可见赵括其人并不只是“纸上谈兵”那么简单。

赵括出身豪门,乃是名将之后。其父马服君赵奢曾在阏与之战中,率领赵军长途奔袭,以少胜多大败秦军,是赵国一代名将。赵括自小熟独兵书,军事理论知识极为丰富,讲兵法甚至其父都不是对手。

但赵括有两个致命的缺点,一是恃才傲物;二是缺乏实战经验。这也是赵王欲让他替代廉颇担任赵军主将时,蔺相如、虞卿,甚至其母竭力反对的原因。但当时赵王已不满廉颇,而燕国名将乐毅归赵未久,不敢大用。李牧又尚年轻,未成长为名将,赵王其实并没有其他更好的选择。

当时的赵军经过赵武灵王胡服骑射的改革,军力大增,且擅长野战;赵括仔细研究过秦军主帅王龁,认为有把握将其击败;秦赵两军长期对峙造成极大后勤补给压力,赵王希望赵军主动出击与秦军决战,尽快结束战事。这三点相结合,形成了赵军转守为攻的战略转向。

赵括初临战场即是指挥四十多万军队,其并未有任何怯场和慌乱,几十万大军战略收缩,出垒作战,一切都安排极妥当,可见赵括极其出色的军事天赋。

只是这一切都在秦国的谋划之中。

秦王见赵军换帅,反间计成,当即密遣白起替代王龁为秦军主将,命王龁为尉官副将,同时命令军中严守换帅秘密,若有走漏格杀勿论。

赵括对秦军换帅一无所知,对秦军部署未有任何察觉,才中了秦军佯败之计,被诱入预先部署好的包围圈,导致赵军主力被围。这体现出其临敌经验的不足,并未做到知己知彼即率主力冒进,并未做好进军退路之部署。

但赵括发现中计之后,即刻原地筑垒,转攻为守保存有生力量,等待救援,伺机突围。战事进到此时,到了考验秦赵两国国君的时刻。秦王亲临前线,给当地百姓加爵,就地征调十五岁以上青壮年全部赶赴前线,加强围堵,阻断赵国对赵军的救援。

反观赵国,因为之前跟秦国的议和之举,导致“五国不帮”,赵只有发动自有力量救援。赵军主力被围在长平,在秦国的强力阻滞下,并未得到任何救援。在坚守四十六天后終因粮草断绝,兵士互相残杀为食,不得已赵括只得组织突围。

赵军在被围困良久,粮草断绝的情况下并未溃乱,依然组织起四五次有序突围,只是秦军围困军力强大导致无法成功。最后赵括亲率精锐突围,被乱箭射死,战死沙场。

长平之战惨败,赵国损失四十五万军队,元气大伤,以至于在后面的邯郸之战要靠五国联军才能击退秦军。赵国输掉了国运,自此再无实力与秦国较量。

这口巨大的锅自然也就落在了赵括头上。赵括战败当然有其自身的不足,但作为一个初出茅庐的小将,赵括未经历练就当此大任,在战争中也表现出了其军事天赋。奈何对面是踏过尸山血海,从一场场战争中杀出来的战神白起。

纵是老将廉颇,面对王龁的攻势尚且只能据险而守,何况稚嫩的赵括面对老辣的白起。若赵奢尚在,赵括在父亲麾下经过历练,又何尝不会成长为李牧一样的名将呢。

对了,李牧还是赵括举荐给赵王的。

来源:历史老茶馆,闲话文史、古代史也挺有趣

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

1949年上海解放,入城仪式遭外国人拦路,陈毅大怒:把人抓起来!

1949年,随着上海的解放,时任上海市市长陈毅也开始着手安排解放军的入城仪式。7月6日,在全民欢腾中,隆重的入城仪式缓缓开始。在此之前为了能够让入城仪式万无一失,陈毅特... - 时至今日西方还在编造伪史,2023年7月10日,美国、加拿大考古学家在以色列发现了一幅老虎追逐山羊得马赛克画(下图),年代在西元400年,距今1600年。发现的位置是在以色列一...

-

1919年,列宁在莫斯科创建共产国际,这是一个共产党的国际组织。1927年,共产国际通过了组织建立台湾共产党的决定,根据共产国际一个国家只能成立一个共产党组织的原则,因20...

1919年,列宁在莫斯科创建共产国际,这是一个共产党的国际组织。1927年,共产国际通过了组织建立台湾共产党的决定,根据共产国际一个国家只能成立一个共产党组织的原则,因20... - 我曾经说,西方伪史是西方学术界有组织有系统的历史文化伪造体系。以下这个伦敦出版的梅森文件,撰写于1723年,所叙述的历史观和历史叙述话语,提供了后来西方伪史体系的系统...

-

2024年9月9日,是我们敬爱的伟大领袖毛主席逝世48周年纪念日。北京“心悟”问我准备写点什么,我这几天也一直在琢磨,该写点什么呢?我突然想到一生中多次参观韶山的经历,发...

2024年9月9日,是我们敬爱的伟大领袖毛主席逝世48周年纪念日。北京“心悟”问我准备写点什么,我这几天也一直在琢磨,该写点什么呢?我突然想到一生中多次参观韶山的经历,发... -

果敢同盟军每夺取一地,就给老百姓发米、发油、讲政策,跟谁学的?

缅北明家刚被“连锅端”,我国公安机关立即公开通缉缅甸果敢自治区原主席白所成、魏怀仁等十名果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目。前不久,白所成等电诈头目还大放厥词... - 二战之后,非洲出现了很多贪婪、残暴的独裁者,但也有一些清廉、为百姓谋福利的统治者,比如说布基纳法索前总统托马斯·桑卡拉。布基纳法索...

- 1、引言最近,董袭盈事件火爆全网。很多人对于董袭盈事件的批判,常常引用一个概念,叫做“门阀”。在中国的特殊意识形态体系中,往往有强烈的平等诉求,那么这种平等诉求对于...

-

今天跟大家讲一本仅仅只有170页的小书,一本从未出版的回忆录,叫《微虫世界》,这本书写于光绪年间,写好之后,也只是在作者亲朋好友之间传阅。书上署名作者为:张大野,这个...

今天跟大家讲一本仅仅只有170页的小书,一本从未出版的回忆录,叫《微虫世界》,这本书写于光绪年间,写好之后,也只是在作者亲朋好友之间传阅。书上署名作者为:张大野,这个... - 都说欧洲列强很好战,是一群狂热的战争贩子,这话对,但也不对。历史上这些国家多次发动过侵略战争,但那都是以前了,现在的欧洲列强可爱好和平了。最近几十年发生的战争你拉...