1、引言

最近,董袭盈事件火爆全网。很多人对于董袭盈事件的批判,常常引用一个概念,叫做“门阀”。在中国的特殊意识形态体系中,往往有强烈的平等诉求,那么这种平等诉求对于历史的一个基本观点就是,对于门阀和贵族制度的敌视。

那么,门阀和贵族这两个概念是可以等同的概念吗?

从历史来看,贵族一般用于西欧中世纪的封建制模式中(即分封体制)和中国先秦时期的封建制。而门阀则用于秦以后的社会形态之中,尤其指向的是魏晋时期的门阀体系。

由此可见,仅仅从历史时序排列来看,门阀与贵族就不是同一个概念,相反它们的区别,远远大于它们表面上的相似性。

早在韦伯那里,韦伯就发现了一个事实,即西欧现代化进程中,依赖于中世纪时期的封建制。这并不是说封建制本身会缔造着现代社会,而是说封建制的边缘地带,会提供一种现代社会产生之土壤。

西欧中世纪的封建制之所以与现代社会产生密切相关,乃是因为封建制提供了一种无政府的,非中央集权制的模式。理想的封建制构造在于,

1、契约制。即封建制下,各个分封主体都具有一种契约关系,由契约关系缔造着一种权责一体的倾向。在中国的先秦时期,孔子就说要维护一个封建秩序,必先正“名”。这里的“名”指向的就是封建秩序中,不同等级和不同封建主体之间的权利和义务的划定,这个划定提供了一个最初正义的标准,就是权力(权利)与责任之间的统一。

2、封建制缔造着一种基于荣誉的伦理观。无论是中国的先秦,被称之为春秋大义,还是西欧封建制,封建制缔造的基本伦理取向乃是荣誉。后来孟德斯鸠在《论法的精神》也提及,贵族制最重要的内涵就是荣誉。在西周与春秋时代,战争被视为一种权利,与后来的抓壮丁不同,西周与春秋时期的战争,并不是平民参与的,而只有贵族集团才有资格参与。

3、封建制模式中,乃是一个权力高度分散化的模式,形成了一种普遍的,非法定的,必须对于其他封臣和贵族意见的商量,形成了基本的民主协商的思潮。所以封建制中,缺少一个中央集权制政府。

上述的特质,都或多或少地被现代社会所继承着。

但是中国在秦朝一统六国以后,就消除了先秦时期的封建制,转向了所谓的中央集权专制模式,也可以被视为所谓秦制模式。

而魏晋时期,中国开始出现了门阀政治,门阀政治的出现,与专制社会密切相关。门阀是专制的镜像,而不是封建贵族模式。

之所以说门阀是秦以后的专制产物,乃是因为门阀具有如下的特点,

1、门阀之所以形成,不在于地方化,而在于中央化。贵族势力扎根于地方,而门阀之所以逐步形成,是因为门阀在中央有代理人。东晋时期的王、谢家族都是中央级别的高官,他实质上是中央集权模式的变种,而不是对于中央集权的颠覆。

2、门阀是具有寄生性和依附性的关系,门阀依赖于中央集权的专制模式,他并不试图改变这套体制,相反唯有在这套体制中才能获得最大利益。即所谓“朝中有人好做官”,门阀体系中,实际上是希望中央有人,所谓“上头有人”。因此曹操之所以能够成为孝廉,根本原因就是他的父亲和爷爷都是朝中的高位。袁绍四世三公,也是在于其家族可以在朝中有人。

而贵族制度却无需这一点,贵族制度是与地方势力密切相关的。

托克维尔在讨论法国大革命时期就指出,随着法王中央集权的加强,贵族原本本来应该为地方做事,要为地方付出的义务被法王剥夺了,但是还享有所谓的权力,这导致了百姓的怨恨,是引起大革命的重要原因。

实际上在中国也是如此,所谓“封而不建”成为了中国古代皇帝统治帝国的秘方。李斯就建议秦始皇,对于自己的子弟,重赏赐之就可以了,没有必要效法西周的封建制。到了明朝时期,各个藩王在各地占据特权,但是并不尽有义务,以至于后来万历皇帝的儿子福王被农民军做成了福禄宴。可见这样一套体系,是多么遭到民众的怨恨,古今中外莫不如是。

3、中国的门阀之所以与传统的贵族模式有很大的不同,就在于门阀主要是文官形成的产物,而不是军功贵族。说白了就是,门阀不得不寄生于专制模式中,因为门阀的权力本质上是专制的外化形态,他们自身没有独立性。而军功贵族形成的封建制,各个诸侯王是具有自身的独立性的。因此中国魏晋时期的世家大族,都是以所谓谈玄论道为主要工作,何谈能够制约皇权?

所以,中国古代有着一条基本的现象,就是存在着一收一放的模式中,无论是皇权集权,形成了一般我们所谓的“盛世”,还是一放,形成了中国的分裂格局。它们本质上只不过是基于秦以后的专制模式下的产物。

无论是统一,还是分裂,都不构成对于固有体制的冲击和瓦解,

而中国古代的科举制,尤其是宋以后,文官取士,在表面上形成了宋朝,皇帝与士大夫共治天下,宋朝表面上显露出一种更为开明的假象。实际上恰恰是中国古代专制模式进一步加强的表征,因为此时表达为,底层上升,基于科举制的士人们,他们对于体制的依附性更强。

所以唐太宗就说道,天下英雄入我彀中也。有人曾经说到,中国的科研活动,何尝不是一种天下英雄入我彀中的安排呢?

来源:林曰论衡

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 近日,有网友在社交平台发帖,质疑第四届黑龙江雕塑作品双年展的一件优秀奖作品存在抄袭嫌疑,配文“黑龙江省美协的比赛只要淘宝买个摆件就行?”有自称该雕塑作者的网友评论...

- 基于好的出发点制定的政策,是否一定能带来好的结果?当我们回想起哈耶克说的“通往地狱之路,常由善意铺设”,答案显而易见。北宋熙宁二年,王安石携着“民不加赋而国用足”...

- 不是你不够努力,是你没有“人”。这几年,我最难受的一次经历,不是被甲方改方案、不是被领导劈头盖脸骂,而是看到一个能力平平却背景强硬的人,几句话就拿下了我辛辛苦苦跑...

- 现代快报讯(记者 谢喜卓)湖北一传销案嫌犯想要脱罪,前后花了840万元,时任潜江市公安局局长及下属相关办案负责人也被一一买通。近日,中国裁判文书网披露了湖北潜江一起...

-

“e租宝”被查十年后:近期已进行第二批资金清退,有投资者称感到意外和惊喜

“暴雷”十年后,“e租宝”终于迎来第二次资金清退。这个涉案金额超过500亿元,盛极一时的庞氏骗局,主犯已于2017年被判刑。彼时全国公安机关冻结涉案资金逾百亿元,还有一批... -

中纪委怒批:公务员也是人!正常生活不应问责处理!“凑数式、看人下菜碟式问责”应该被问责!

因洗澡迟接巡查组电话访谈,被给予警告处分;教师假期自费聚餐,被纪委通报批评……一些执纪简单化、问责粗线条甚至乱问责、错问责、问错责的现象冒头,虽然事后相关处理被撤... -

那尔那茜的瓜越扒越大,母女走一样的路,父亲为她铺路出道即巅峰

那尔那茜的教育之路引发热议。从北京名校到内蒙古高考,再到上戏定向委培。原来她和母亲走过的“路”一模一样。出道即巅峰的背后,是普通人难以企及的特权。那么,教育公平又... - 6月10日,在永乐2025春季拍卖会上,一只塑料娃娃,泡泡玛特的Labubu,最终以108万元的天价成交。这款初代藏品级Labubu,高131厘米,PVC材质,号称全球唯一。之外,一款全球限...

-

董小姐、黄小姐、蒋小姐,各种小姐们拒人千里的城堡已经摇摇欲坠,终将被人民的正义所摧毁

这段时间出现了很多小姐姐们,什么董小姐,什么黄小姐,什么蒋小姐之类的,这些小姐姐们是犯了公主病了吗?是厌倦了城堡里的骄奢淫逸,耐不住寂寞想走出城堡来看看水深火热的... - 浙江金融系统,现在是血流成河。据不完全统计,从去年4月中行浙江分行原行长郭心刚被查开始至今,短短一年时间里,浙江金融系统已经有十几名大咖落马,涉及工行、建行、农行、...

-

退休警察实名举报检察官:在其操作下,网逃23年杀人犯免于刑事起诉

奔流新闻讯(首席记者 张鹏翔)近日,辽宁昌图县一退休民警实名举报检察官。6月10日,奔流新闻就此采访昌图县检察院、纪检委等多部门,均未得到有效回复。举报者郭先生称,...

- 大文豪苏轼在王朝云去世后写下挽联:“不合时宜,唯有朝云能识我;独弹古调,每逢暮雨倍思卿。”苏轼写这副挽联的原因就是“东坡一日退朝,食罢,扪腹徐行,顾谓侍儿曰:‘汝...

- 汉中城靠近水边,因而城里地势平坦的地方,过去很有几处泉眼,或成一塘碧水,或成饮水的井口。城里最有名的泉水是太白泉,时间太久已找不到痕迹,在城里东边的一片城中村中间...

- 1、努尔哈赤(1559-1626)1616-1626年在位妻妾16位、女儿8个、儿子16个2、皇太极(1592-1643)1626- 1643年在位妻妾15位、女儿14个,儿子11个3、顺治(1638-1661)1643-1661...

-

元朔二年(前127年),匈奴大军南下,侵略上谷、渔阳,杀边境吏民千余人。卫青率领汉军出击,将匈奴人痛揍一顿,俘虏数千人,尽收河南(此处指河套以南)之地,随后控制了河套...

元朔二年(前127年),匈奴大军南下,侵略上谷、渔阳,杀边境吏民千余人。卫青率领汉军出击,将匈奴人痛揍一顿,俘虏数千人,尽收河南(此处指河套以南)之地,随后控制了河套... -

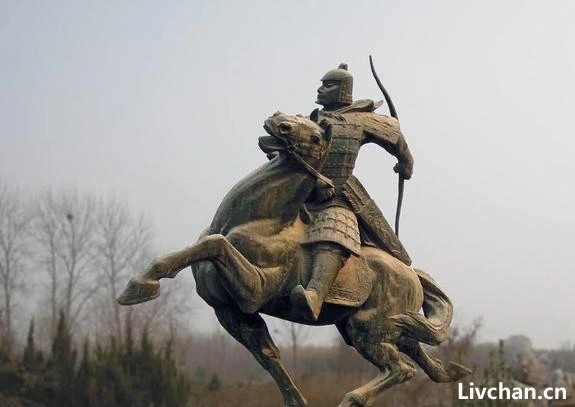

“骑射胡服捍北疆,英雄不愧武灵王”——一代雄主赵武灵王胡服骑射及个人的悲惨结局

春秋战国时期是中华民族发展史上的重要阶段,赵武灵王胡服骑射则是这个阶段的一个非常有代表性的事件。当我们研习春秋战国的历史,品读《战国策·赵武灵王平昼闲居》之时,对... - 明代官员袁宏道于万历二十三年出任吴县知县,他在信中给友人丘长孺的信中写道:“弟作令,备极丑态,不可名状。大约遇上官则奴,候过客则妓,治钱谷则仓老人,谕百姓则保山婆...

- 从老家回来的秋霞刚进门,大喇叭吆喝着村委会成员立即到大队开会! 一个都不缺,东歪西坐,有的交头接耳,有的抽着闷烟儿,秋霞进来踅了个位置坐下,看了一眼正襟危坐的...

- 今天列出中国历史上主要思想家的核心思想及其对后世的深远影响,按时间顺序详述:01先秦时期(公元前11世纪—前221年)周公(约前11世纪)核心思想: 提出“以德配天”“敬天...

-

这个家族有着千年的历史,曾是王族。在沉默了几千年后,却用另外一种方式存在,并且在不知不觉中改变了整个中国。这个家族是吴越的钱家。曾...

这个家族有着千年的历史,曾是王族。在沉默了几千年后,却用另外一种方式存在,并且在不知不觉中改变了整个中国。这个家族是吴越的钱家。曾... - 大家都知道,蒋介石关押了杨虎城12年之后,在1949年秋,下令把杨虎城以及他的一对儿女杀害,包括他的小女儿,年仅8岁,杀人现场十分血腥,今天,老冯通过凶手供述等可靠历史资...