虞美人·枕上

一九二一年

堆来枕上愁何状,江海翻波浪。

夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。

晓来百念都灰烬,剩有离人影。

一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。

这首词最早发表在1994年12月26日《人民日报》。

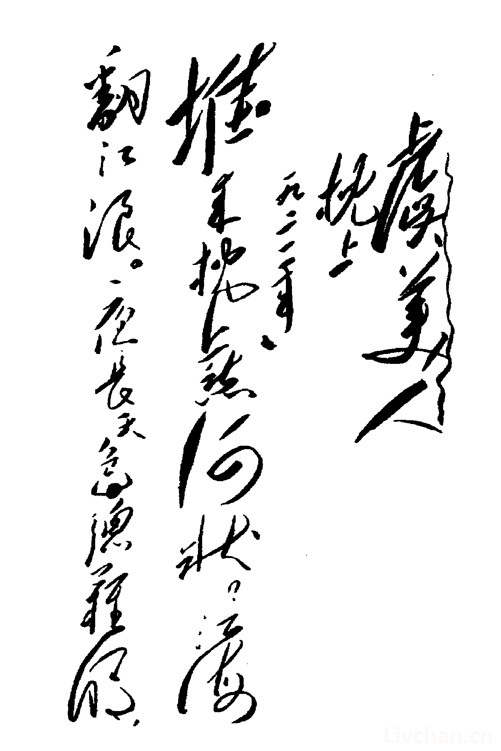

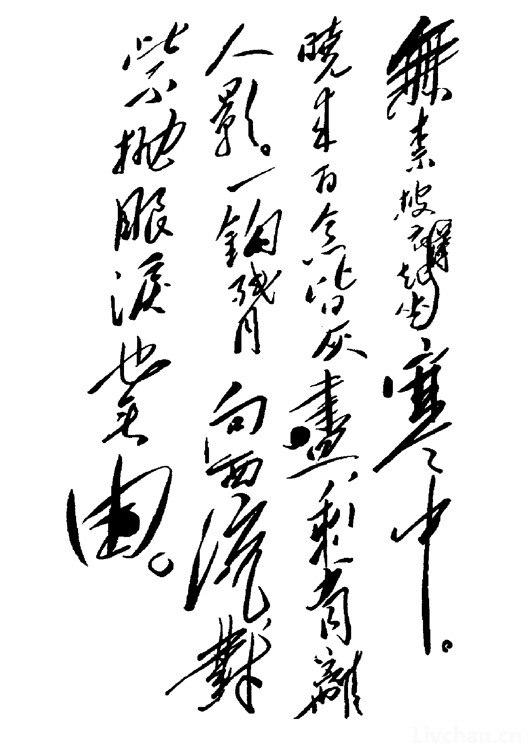

《虞美人·枕上》手迹

【注 释】

〔枕上〕作者写枕上思念夫人杨开慧。1920年冬作者同杨开慧在长沙结婚。1921年春夏间新婚不久的作者曾到沿洞庭湖的岳阳、华容、南县、常德、湘阴等地考察学校教育,进行社会调查,本词就是写这次与杨开慧的离别。

〔寒星〕有寄托之意。鲁迅《自题小像》:“寄意寒星荃不察”。

〔离人〕指作者的夫人杨开慧。

〔一钩残月〕一钩,有勾起情思的含意。残月,拂晓时形状如钩的月亮。北宋梅尧臣《梦后寄欧阳永叔》:“五更千里梦,残月一城鸡。”

【考 辨】

这首词首次正式发表在1994年12月26日《人民日报》上。在这以前,1983年5月22日《解放军报》刊载的王瑾《从〈虞美人〉到〈蝶恋花〉》的文章披露此词,是根据李淑一的回忆,多有讹误。此词写作时间,是作者在1961年亲自判定的。李淑一披露此词时,说作于1920年,恐系记忆有误。作者是当事人,他对何时所写的记忆自然要清晰得多。

1957年5月11日,毛泽东曾复信李淑一,就她来信中求书这首词,毛答道:“开慧所述那一首不好,不要写了吧。有《游仙》一首为赠。”《游仙》,即《蝶恋花·答李淑一》。

此词作者留存的手迹,现在所见只有一件,是1961年春书赠副卫士长张仙朋的,同时书赠的还有《贺新郎·别友》,并说:“这两首词尚未发表,由你保存。”后来作者对这首词又作了修改,留下了一件经他审定的抄件,即首次正式发表时据此刊印的定稿。定稿与手迹相比,有几处改动。“江海翻波浪”句,手迹作“江海翻江浪”(第二个“江”字可能是笔误);“寂寞披衣起坐数寒星”句,手迹作“无奈披衣起坐薄寒中”;“晓来百念都灰尽”句,手迹作“晓来百念皆灰尽”。此词手迹上韵脚字“明”与“中”是按湖南方音押韵,而在定稿上韵脚字“明”与“星”已合乎词韵了。

翻译

我躺在枕上,成堆而来的愁闷让我愁成了什么样子?离别的愁绪,就像江海里翻涌的波浪一样难以平静。黑夜正长,天色总是很难亮起来,寂寞无奈之下,我只好起床披上衣服,独自坐到屋外去数天上的寒星。等拂晓来临的时候,我的万般思念都已化成了灰烬,身边仿佛只剩有妻子的影子仍在陪伴着我。抬头望见一钩残月正在向西边沉落,面对此情此景,我不抛洒眼泪也没有理由!

赏析

这首词写于1921年,1920年冬毛泽东与杨开慧结婚,翌年春夏间毛泽东外出考察,此词写的是新婚初别的愁绪。枕上,取首句中语词,表明写枕上思念之情、乍别失眠之苦。

上阕写惜别之愁。一个“堆”字,形象地表现了愁闷之多;一句“愁何状”的设问,自然引出“江海翻波浪”。以流水与离愁关合,是古典诗歌中常用的表现方式。“自是人生长恨水长东”、“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”、“化作春江都是泪,流不尽,许多愁”都是借东流之水来比喻绵绵不断的愁思。这里诗人推陈出新,“江海翻波浪”以形象的比喻、强烈的夸张,化无形为有形,化抽象为具体,可谓是写愁的又一经典。如果和李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”作一比较,本句在状形、摹声、绘色方面,则更突出、更鲜明地写出“愁状”。诗人因愁闷而失眠,更感长夜难明,于是只好披衣起坐,仰望夜色苍穹,寂寞无奈中查数夜空中的寒星。那夜空中的“寒星”正像是离人的眼睛。这里,景与情完美融合,充分显示出诗人寂寞孤独的情怀。在毛泽东的手迹上此句原为“无奈披衣起坐薄寒中”,后改作“寂寞披衣起坐数寒星”,遣词造境上的改动,使此句的意蕴和色调更深更浓更富感染力。

下阕抒伤别之苦。开头两句,直抒胸臆,一个“晓”字点出是彻夜未眠;一个“影”字写出若即若离的别样之苦,“烬”与“剩”的鲜明对比写出伤别的深重。辗转反侧,彻夜无眠,捱到破晓,百念俱毁,只有离人的影像浮现眼前,拂也拂不去,唤又唤不来,令人十分的伤痛和无奈。望月思友,见月怀人,明月最能牵动离愁别绪。“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”(《雨霖铃》),写出了柳永的寂寞无奈,而诗人遥对着西流的一钩残月,此时的情状和心情可想而知,以至两行酸泪汹涌倾斜出来,这是诗人不停的在心中涌动的无法抑制的情感的波涛。这种感情是真实的,也是一般人都会有的。读者至此,也会同样受其感染。

抒写离别,歌咏爱情,在毛泽东的诗词中是弥足珍贵的。诗贵情,情贵真,没有感情的诗篇,就等于没有诗魂,也就失去了打动人心的力量。这首词在语言方面并没有过多的藻饰,但句句如感慨之言,发自肺腑,情真意切。这种纯真质朴情感,读后动人心肠,令人难忘。

在毛泽东的诗词中,有两首涉及对杨开慧的情感,一是《虞美人·枕上》,一是《蝶恋花·答李淑一》,一写于革命成功之前,一作于革命成功之后;一是诉燕尔新婚的离别之苦,一是叙对亡妻的悼念之情。两词对照而读,使人感怀至深,潸然泪下。

无情未必真豪杰多情亦是大丈夫——读《虞美人·枕上》

蔡清富

毛泽东与杨开慧的爱情,是一首唱不完的歌。毛泽东钟情于杨开慧,杨开慧在他的感情生活中占有独特的地位。毛泽东为之写《虞美人·枕上》、《贺新郎》、《蝶恋花·答李淑一》等,还有未来得及倾吐的永埋在他心底的歌。

《虞美人·枕上》,经中共中央文献研究室校定,正式发表于1994年12月26日《人民日报》。在此之前,1983年5月22日的《解放军报》、1989年9月19日的《湖南广播电视报》等,曾刊载过这首词,但在写作时间、作品词句方面,与正式发表的有所不同。由于所注写作时间之差异,人们对作品内容的理解也就产生了分歧。据杨开慧的好友李淑一回忆:“一九二○年……开慧和毛泽东正在谈恋爱,共同的革命志向、共同的斗争生活使他们之间产生了真挚的爱情。开慧经常向我谈起毛泽东的为人品质,连恋爱中的‘秘密’也告诉我。有一天,我们在流芳岭下散步。开慧告诉我她收到毛泽东赠给她的一首词。我问什么内容,她毫无保留地念给我听,并让我看了词稿。”(王瑾:《从〈虞美人〉到〈蝶恋花〉》)据此推断,《虞美人·枕上》当作于1920年,它反映的系毛、杨热恋期间的感情生活。

关于这首词的写作时间,作者亲笔署为1921年,这当然比李淑一的回忆文字可靠可信,应作为定论。中央文献研究室吴正裕的专文云:“他们是在1920年冬结婚的。第二年的这次分别,据初步考证可能是在春夏间,毛泽东曾到沿洞庭湖的岳阳、华容、南县、常德、湘阴等地,考察学校教育,进行社会调查。这时他们新婚不久,依然在热恋之中,因此一旦长别,就产生特别强烈的离情别绪。”(《偏于豪放,不废婉约》)1921年的写作时间,决定了这篇作品所反映的应是作者新婚后的离情别绪,而不是热恋期间的感情波折。

1957年1月,李淑一曾致信毛泽东,说自己只记得这首词的前两句,请求他写出全词。毛泽东回信说:“开慧所述那首不好,不要写了吧。”于是另作《蝶恋花·答李淑一》相赠。这首作者生前没有公之于众的爱情词,容或还有不自满意之处,但也许由于作者的身份及其与江青的关系等原因,在当时不便于公开发表吧。毛泽东对此词十分珍视。1961年,他手书该词交赠卫士张仙朋,嘱咐:“这个由你保存!”以后,他又作了几处修改,于1973年冬交保健护士长吴旭君用毛笔抄清保存。

词的上阕,写作者新婚别后夜不能寐的愁苦和寂寞。“堆来枕上愁何状,江海翻波浪。”这两句以自问自答的形式,集中描写了愁状。毛泽东为思念爱妻而失眠,爱之深,思之切,愁苦多。愁到何种状况呢?这种愁是持续而猛烈的:它不是一时袭来,而是层层“堆来”,“堆”字极言愁之多及其持续时间之长;“江海翻波浪”,更写出了愁绪的猛烈,它犹如江海波涛之翻滚,使作者心胸不得平静。自古以来,用水来状写愁绪的诗句很多,如:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”(李白《宣州谢眺楼饯别校书叔云》),“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”(李煜《虞美人》);“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”(李清照《武陵春》)。诗人为什么用流动不息的江水来形容愁状呢?一是因为水有重量,其重量与愁者的沉重心情有契合之处;二是江水的流动感与愁者的情绪波动有相通之处;三是江水与愁者流的眼泪都是液体,其共同点引人联想。

“夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。”伴随愁苦而来的是难奈的寂寞。由思念而失眠,因失眠而觉夜长;为了排除愁苦、孤寂,而“披衣起坐数寒星”。披衣、起坐、数寒星,三个单调的动作,写出了诗人的孤寂无奈。宋代词人柳永的《忆帝京》云:“薄衾小枕天气,乍觉别离滋味。辗转数寒更,起了还重睡。毕竟不成眠,一夜长如岁……”毛词与柳词意境相近,毛泽东在创作上也许受到柳词的影响与启示。两相比较,后来者居上,毛词比柳词更为简练、含蓄。“寂寞披衣起坐数寒星”一句,在作者的手稿中原为“无奈披衣起坐薄寒中”。将“无奈”改为“寂寞”,意义更加明确;将“薄寒中”改为“数寒星”,不仅符合押韵的要求,而且由客观写实变为主观抒情,由静态描写变为动态描写,将作者的孤寂情怀展示得十分具体、形象。

下阕,是上阕内容的深化,即交代抒情主人公何以会产生那样的愁苦和寂寞。“晓来百念都灰尽,剩有离人影。”乘上片“夜长”之意,过片写“晓来”。好不容易熬到破晓,可此时已是百念俱灭,心灰意冷,脑海中只有新婚离别的妻子的身影在闪动。“剩有离人影”,为全词点睛之笔,它说明诗人之所以枕上堆愁、“寂寞披衣起坐数寒星”,全然是由于思念心爱的人儿所致。“一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”到黎明时分,望见向西流去的“一钩残月”,又不禁黯然神伤,泪流不止。月圆思团聚,月残伤别离,这是人之常情。抒情主人公的浓愁被残月勾起,当然更是愁上加愁。古人的词作,有以景语作结的,有以情语作结的,也有以议论作结的。此处结尾两句,既有景,又有情,还有议论,可谓三者兼而有之。它抒情酣畅,感人至深。

毛泽东与杨开慧是革命的伴侣,他们志同道合、情深似海。为革命工作需要,毛泽东在新婚不久就毅然离别爱妻,去外地进行社会调查。但革命者也是人,他们跟普通的人一样也有七情六欲。鲁迅酷爱他的儿子海婴,有人因此讥笑他,鲁迅特写诗回答曰:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。知否兴风狂啸者,回眸时看小菸菟。”(《答客诮》)我们对青年毛泽东的夫妻之情,也应作如是观。

1919年在长沙

与此后作者所写的绝大部分豪放派诗词不同,本篇属于婉约词风。毛泽东在读范仲淹词时写有这样的批语:“词有婉约、豪放两派,各有兴会,应当兼读。……我的兴趣偏于豪放,不废婉约。”毛泽东的诗词创作,同他的阅读兴趣类似,也是偏于豪放、不废婉约。《虞美人·枕上》同古代的婉约派词风相近,具有“软媚”的特征,写得婉转细腻、蕴藉含蓄。但该词又与传统的婉约派不同,它软中有硬,略现阳刚之气。如用“江海翻波浪”去形容愁状,便有点豪放派的味道。在作品中,诗人不仅善于营造凄清优美的意境,抒发缠绵的儿女柔情,又能在绵婉中著一二激励语,使全词不显纤细柔弱,而呈刚劲雄奇。这既是对古代婉约词风的突破,又能从中窥见作者逐步走向豪放派词风的轨迹。

毛泽东与杨开慧是一对情投意合的革命伴侣,他们中间有多少美满的生活、欢乐的佳话可讲啊。但本篇与后来的《贺新郎》、《蝶恋花·答李淑一》等,都没有从正面写他们的婚姻幸福、夫妻恩爱,而是写他们的别离之苦、由合到分的思想斗争以及“骄杨”为革命而英勇献身。这中间体现着一种艺术上的辩证法。毛泽东在《矛盾论》中说过:“事物的矛盾法则,即对立统一的法则,是唯物辩证法的最根本的法则。”又说:“我们中国人常说:‘相反相成。’就是说相反的东西有同一性。”《虞美人·枕上》极写作者的愁苦之状、孤寂之情、对“离人”的万般思念以及望残月而流泪的情景。诗人为什么如此伤感呢?因为在这背后,有爱情的甜蜜、夫妻的恩爱、团聚的欢乐、彼此的鼓励。一切看似对立的事物,都有其同一性,它们互相联结、互相贯通、互相渗透、互相转化。毛泽东深谙个中道理,他以愁苦衬欢乐、以孤寂衬团聚、以悲凄衬幸福,以分离衬团圆。由于诗人在创作中成功地运用了这一艺术辩证法,故能收到事半功倍之效。

列夫·托尔斯泰在《艺术论》中指出:“艺术感染力的大小决定于下列三个条件:(1)所传达的感情具有多大的独特性;(2)这种感情的传达有多么清晰;(3)艺术家的真挚程度如何,换言之,艺术家自己体验他所传达的感情时的深度如何。”《虞美人·枕上》传达了作者对杨开慧独特的挚爱,这种爱是深沉而强烈的,而且传达得清晰明快、富有情趣,可谓三个条件具备,因而有着强烈的艺术感染力。本篇是毛泽东的第一首爱情词,虽出自青年时期,但出手不凡,功力颇深,堪称咏别词的上乘之作。