来源:中国国家历史,作者纯科学

看到这个标题人们可能会大惑不解。赵括?不就是那个长平之战中全军覆灭,被世人嘲笑只会纸上谈兵的将领吗?怎么可能与“最伟大的战神和军魂”相联系?

今天,该是我们为中华民族战争史上最伟大的战神赵括,和他最伟大的战败 —— 长平之战,以及此后的邯郸战役彻底平反昭雪和解密的时候了。

中国战争史上最大的迷团 —— 长平之战

长平之战非常知名,其原因首先是因为死亡人数之多。有人统计秦统一六国的全过程中,秦军在战场上杀人达到200万,而秦将白起一人的杀人数量就达100万,约占50%。但在长平之战一场战役中,白起歼灭和坑杀赵括的军队数量就达到45万之巨,又占白起杀人数量的接近一半。我们先直接采信史料中的这些数据,这么看来的话,赵括的这场战役惨败本身好像是铁定了不应该再有任何可说的,甚至说成是战国时期所有战争中“最大的失败”好像也能成立。因此,赵括被后世不断地批评甚至嘲笑,基本公认他中了白起的诱敌深入之计,被合围在长平之后导致全军覆灭。

此战有名的另一个原因是很多成语和经验教训都拿长平之战和赵括当反面教员。例如“纸上谈兵”的成语,其实这个成语很晚才出现(有人认为明代甚至清代才出现),最初出现时与赵括也没什么关系,因为战国时期根本都还没发明纸,当时的年代要说他的话也只能说成是“竹简上谈兵”。但现在纸上谈兵这个成语基本上成了专门以赵括为典故的成语。另外,人们在谈“不知变通”“轻敌冒进”“临阵换将”等教训时,往往也是拿赵括当反面典型。

但问题就在于,关于这场战争存在着非常多互相矛盾的巨大迷团。其迷惑和矛盾程度之大,甚至可以使长平之战中的赵括从“最大的惨败”“最伟大的战败”到“最伟大的胜利”各种极端之间游走的程度!很多研究者都注意到了这个战役中存在太多令人难以理解的地方,却又无法给出合理的解释。相关史料中互相矛盾以及令人迷惑的地方如下:

交换比的战术难题如果全面比较战争双方的伤亡数据的话,马上就会发现这个战争中最大的难题:交换比难题。交换比是指战争中交战双方最后伤亡总数量的对比,这是评价一场战争最重要的战术指标之一。例如,在一场红蓝双方的战役中,红方伤亡300人,蓝方伤亡100人,那么红蓝双方的交换比就是300:100 = 3:1。

如果只看赵括军队的死亡总数量显然是不能全面说明问题的,得同时看看白起的秦军在此战中伤亡数量是多少。史料中并未直接给出白起的秦军伤亡总数,但根据史料间接推算出来的数字中位数是25万之巨。也就是说,秦军在此战中也遭受了极为惨重的伤亡,并且还主要是秦军与赵括军队的交战过程中产生的。要知道,赵括的军队45 万死亡人数中,有40万是被白起俘虏以后坑杀的,就是在直接的交战中产生的伤亡居然只有5万!由此计算的交换比是25万:5万 = 5:1。赵括统帅军队的时间非常短,是从战国四大名将之一的廉颇手中接过的赵军。而就是这支赵国军队,前期在廉颇统帅下与并不那么知名的秦将王龁交战时,连续丢失空仓岭防线和丹河防线,这个阶段的赵军几乎是接近于每战必败。但就是这样的一支军队,在赵括领导下刚一上任就击溃秦军先头部队,打出赵军在此战中第一个胜仗。此仗因被后世看作是中了白起的诱敌之计,我们就不算了。但他在表面上中了白起的计谋被合围之后,居然打出5:1的交换比。这个数字是什么概念?

赵括的军队与白起领导的军队用的都是冷兵器时的武器,并没有武器装备上值得太多强调的优劣差异。尤其是被合围后,赵军被分割成两部分,赵括领导的军队数量并不如白起的秦军。以战争循环因果序列计算,假设白起的秦军合围赵括的军队之后,用于进攻的军队数量秦军是赵军的2倍,赵括的军队要获得这种交换比的话只有两种可能:要么是交战过程中的某一个阶段,存在赵军对秦军的零伤亡作战。要么是赵军单兵作战的击毁效率相比秦军是数量级的优势。这个在军事理论上的关键技术指标令人大惑不解,这也被有些具备军事专业功底的学者称为是赵括被围后的“小宇宙大爆发”之谜。

赵括在最后的表现令人称道几乎是所有学者一致公认的,至少他是最后阶段在与秦军交战中战死沙场,这令所有人都无话可说。但他怎么可能在最后阶段获得对秦军如此巨大的交换比战果呢?这个问题在过去没有任何人能给出军事专业上的解释。如果从这个交换比来看,被称为战国时期第一号战神的白起,在此战中与赵括相对比,如果说赵括是专业高手,白起简直就是只能算业余入门水平。赵括的军事素养高出白起十倍都不止!这一下就与流行的看法完全相反了。甚至于,到底是赵括中了白起的计谋,还是反过来事实上是白起中了赵括的计谋都开始说不清楚了。可是明明最后结果的确是赵括的军队全军覆灭,这个怎么解释?实在是太令人感到不可思议了。

2.长平之战前后秦赵两国君臣变化反差难题

千万不要以为前面看法只是单纯从交换比一个角度得出的,这个结论几乎可以得到其他所有相关史料从大量不同侧面的强力佐证。尤其是长平之战后秦赵两国君臣态度变化反差,特别是其中白起的态度和本人最后结局巨大反差的强力佐证。

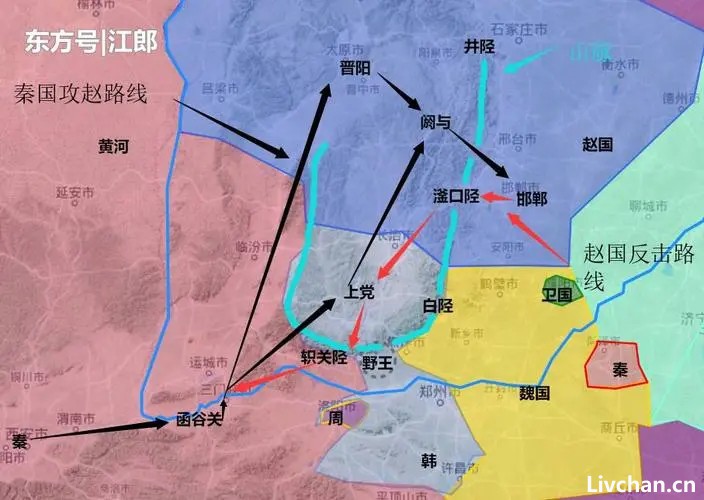

此战前秦王成熟睿智,尤其在秦将王龁与赵将廉颇在百里石长城防线的战局僵持不下,时赵孝成王采纳楼昌的建议,派郑朱去秦国议和。此时秦昭襄王马上意识到机会来临,对郑朱以高规格隆重接待,乘机放出秦赵即将议和的声音,却又迟迟不谈实质性问题。此举既让赵国陷入尴尬的境地,又让其他邻国迷惑,无意再考虑增援赵国。同时又进行反间计,游说赵国换将。换将的目的主要不是换将领,而是换战略,让赵军离开太坚固的百里石长城防线主动出击,从而好给秦军创造胜利的战机。在得知白起合围赵括的计谋成功后,迅速地紧急动员十五岁以上男子组成援军,并且亲自领军到达前线增援。这反映了他的成熟果敢。与白起的配合也似乎非常默契,听到赵国换将后,白起就迅速秘密到达前线。但在此战后,秦王却屡中赵国反间计,秦国君臣之间迅速失和。以至最后赐死白起。

在战前,赵孝成王表现得非常没有主见,可说是每逢大事必让大臣们吵作一团,观点截然对立,最后简单采纳的一方建议都有很大争议,甚至错误之处是另一方早就指出的。另外又轻易地不断中秦王的反间计。但在赵括领兵出战长平之后,不仅45万赵括主力的全军覆灭没有让赵孝成王慌乱,反而突然间表现得成竹在胸。没有再继续见到任何大臣的争吵,但每一步的决策都非常正确。反过来不断成功地让秦王中他的反间计。无论长平之战还是邯郸战役,都需要外援才能成功。但在长平之战前,外援不成就算了,甚至都根本没有积极去争取。但在邯郸保卫战中,外援的获得虽然困难重重,但最终都成功了。由此留下的著名成语“毛遂自荐”(去楚国求救兵),“窃符救赵”(去魏国求救兵,居然是从魏国君王那里偷的兵符搬来的救兵)即是这种困难程度的反映,也是最终成功的反映。这不仅是大臣们发扬“一不怕苦,二不怕死,排除万难去争取胜利”“不为困难找借口,只为成功找方法”的超强主动性表现,而且是赵孝成王正确战略决策和坚强信心的反映。如果赵孝成王只要有一丁点“找得来救兵就找,找不到就算了吧!”的动摇心态,那这个事情就办不成了。并且,长平之战后基本就没有其他大臣发表太多意见的机会,邯郸保卫战这么大的战役,正史中也没有主帅是谁的记录。有些权威性并不高的文献猜测该战役的主帅是廉颇。赵王在长平之战后,接受其大臣虞卿建议,以割让六座城池为条件和秦国议和,但同时却尽最大努力拖延。到最后赵王表现得要受约割让时,又接受虞卿建议把这六座城池转让给齐国,以联盟齐国共同抗秦。长平之战起因就是韩国准备割让给秦国的上党十七座城池,转送给赵国而引起的。这次又转让六座城池,再次引发秦赵的邯郸保卫战。在当初是否接收上党十七座城池的问题上,赵国大臣是有激烈争论的,并且赵王也很清楚这个行为肯定引发秦赵的战争。但现在又这么搞,而且是赵国自己这么干,肯定还会引发秦赵的战争。但这个行为没有赵国内部大臣的争议。如果刚刚因上次从秦国虎口夺食获得上党导致长平之战的大败,那么为什么这么短时间内又自己搞一次肯定又会引发一次秦赵战争,并且还没有大臣争论呢?这么不接受教训的吗?但邯郸保卫战打赢了,所以,既然成功了就什么都是对的了,再没任何人讨论转让城池是否正确的问题。很显然,可以假设赵国在这么做的时候,就是在主动准备与秦国再打一仗是有合理性的。

当然,我们也可以认为长平之战一役突然间让赵孝成王成熟了。但一个人从一次失败的教训中变成熟是可能的,但要突然间军事素养一年间从菜鸟变成高手着实有点让人不好理解。

此战前,白起是战国时号称“人屠”的名将,好战成性。但此战后,白起对紧接着的邯郸战役可以用“恐惧之极”来形容。面对秦王不断请他出战的要求,白起是百般推辞,以至秦王居然到最后赐他用剑在杜邮自刎。史料和很多后人的研究主要把这归咎于赵国使用反间计,派苏代游说秦国丞相范雎在秦王面前进谗言陷害。但是,说长平之战后,赵国用反间计通过范雎劝说秦王让白起退兵还可以解释得通。后来又劝白起领兵进攻邯郸,这不是应该正中白起下怀吗?如果白起心里对前期要他退兵有些情绪可以理解,但是,白起对领兵攻打邯郸的拒绝坚定程度太过反常。他一生征战30年,攻下的城池有70多座。就算长平之战后没有及时乘胜攻占邯郸错失了一些机会,但如果长平之战赵国真受到那么大打击,1、2年内要恢复到可以与秦军对决也很困难。况且这一次是整个秦国举全国之力攻打邯郸一座孤城,如果没有特别原因,实在有些说不过去。反间计要成功也是得有一定基础的,不是简单地几句话就能成功。长平之战后能成功让白起退兵,也是秦国自己在此战中损耗太大(白起反对出兵的理由也是长平之战中秦兵损伤过半),本来秦王就有些受不了,此时被丞相范雎一说自然就能成功让白起退兵。如果不是白起后来对领兵攻打邯郸真的是从内心深处有恐惧,也不至于到最后宁可被秦王赐剑自刎也不愿爽快出战的程度。

3.长平之战胜负和意义的难题

因为世人普遍认为长平之战是赵国一仗大败,所以在谈到它的影响与意义时,全都是说它加速了赵国的灭亡,奠定了秦国一统天下的进程。但是,在长平之战之前,秦国几乎是年年用兵,一路攻城掠地,是霸业在望的势头。但在长平之战后,紧接着打了邯郸战役大败,两次战役使秦国伤筋动骨,此后近30年间再无大战。因此,事实上的表现是这两场战役是大大延后了秦国统一的进程至少半个世纪,并为赵国带来近30年的和平。这又是一个令人非常迷惑之处。

4.邯郸保卫战的令人迷惑之处

当我们去考察一般的战役时,无论谁胜谁负,都会有一个战役发展的地图。一方军队从哪里攻到哪里。可是邯郸保卫战却是根本就没有战役发展的地图。公元前259年10月,秦王最初就是想让白起挂帅起兵,白起推辞,从而转令五大夫王陵率军伐赵,直攻赵都邯郸。没有中间过程,一上来就把邯郸包围了,可是包围之后就打不动了,并且连连战败。王陵战至第二年,仍不能取胜。秦国增兵十万支援王陵,秦军五校(每“校”8000—10000人)阵亡。秦昭襄王再命白起接替王陵为帅,白起称病推辞。秦昭襄王改令王龁接替王陵为主将,增兵继续围攻邯郸。秦军死伤近半,仍不能下。范雎于是举荐郑安平为将,率军五万携带大量粮草支援王龁,加强对赵的进攻。直到魏楚两国援军到达,合兵一处将秦军击退。

这就让人纳闷了,整个秦国举全国之力一上来就势如破竹地攻到邯郸,可是转眼就在邯郸陷入绞肉机模式,伤亡惨重。再然后赵国的外援到达,秦军一败涂地。

有关这两场仗的史料、考古证据、当地史志、战史研究等有太多无法解释,有很多明显相互矛盾的东西,众说纷纭。

5. 赵括本人军事素养难题

无论如何,长平之战赵括带领的45万人马全军覆灭。失败了,那就是旁人说什么都是对的。史书中对赵括军事能力的记载与后人对他的评价反差令人迷惑。史书上说他父亲与他谈任何军事问题都难不倒他。他自己认为要论军事,天下没人能比得过他。可以肯定他本人的军事素养在当时是名声在外,并且不是虚的。秦国之所以能使用反间计让赵国换帅,如果没有赵括名声为基础,也很难成功。赵括本人出名是帮助父亲赵奢打赢了长平之战之前9年的阏与之战。这是对抗秦国的战役,此战是赵奢的成名之作,也是赵括崭露头角的开始。赵奢之前是文官,并非一开始就是武官。此战前赵孝成王曾问廉颇、乐乘等,他们都认为打不赢。赵王又问赵奢,赵奢的回答就形成了一个著名的成语:狭路相逢勇者胜。赵王便派赵奢领兵,去救援阏与。赵奢凭此战被封为马服君,与廉颇等地位同等。马服君的封号后被赵括继承。可以说赵括继承这个封号真不是完全靠捡老爹的遗产,而是他本人一开始就是对这个封号有贡献的。在另一次赵奢领兵作战的麦丘之战中,赵括帮父亲出奇谋获胜,已经使他的军事素养声名在外。但问题是之前他主要是随父亲一起出征,获得胜利说不清他在里面到底起了多少作用。遗憾的是他个人专场首秀的长平之战,同时又成了他的告别演出。因此人们的确很难有充足的证据对他做出准确评价。

更重要的是,此前一直可出奇谋的赵括,在长平之战中到底是怎么出谋划策的,到底出的什么谋略,基本是一片空白。没人说得清他是准备怎么考虑打这一仗,全是认为一上来就中了白起的计谋,最后全军覆灭的印象。如果出了什么谋略没成功可以理解,但问题是人们完全找不到他此战中的谋略是什么。从他整个作战的实际过程来看,人们也说不清他准备怎么打,这就令人迷惑了。