人的希望何在?二十一世纪儒学的五个问题

繁体杜维明先生《二十一世纪的儒学》21世纪儒学面临的五个核心问题

包括:

何为人:

儒学如何定义和解释人的本质和存在方式,特别是在现代社会中,人的角色和地位如何被理解和定义。

人生的意义:

儒学如何探讨和回答关于生命意义和目的的问题,特别是在面对现代社会的快节奏和物质主义倾向时,如何保持精神和道德的充实。

如何知:

儒学中的认识论问题,包括如何获得知识和理解世界的方式,特别是在现代科学和理性主义盛行的背景下,儒学如何提供独特的认识论视角。

如何行:

儒学中的伦理学问题,特别是在日常生活中如何实践儒学的价值观和原则,如仁爱、礼仪、诚信等。

人的希望何在:

儒学如何回应现代社会中人们对未来的希望和期待,特别是在全球化和多元化的背景下,儒学如何提供道德和精神的指引。

21世纪儒学的五个问题(一)

何为人:儒家视域下的人

首先我们来看儒家的思路,这与西方文化是很不同的。西方哲学走的是“归约主义”的路子,“定义”是找出本质特色是什么,这样才能提升到哲学的高度。一种简单的现象学的描述,或人的日常生活的感受都不是哲学,而要说人是理性的动物、政治的动物,后来马克思提出人是可以利用工具的动物,现在更重视人是能够用象征符号,或者说能运用语言的动物。但儒家不是这样的,不是定义型的。现在反对本质主义,一谈到本质主义就等于运思的基本方法受到质疑,但是我还是主张要考虑问题的本质,问题的本质就是“人是怎么样”。但不走“归约主义”,而是全面地了解各种不同的面向,都是人之可以成人的条件,这样就不是“定义型”,就好比射箭以直接中的为目标。一般的印象是中国的思想有综合性、模糊性,“黑箱作业”,你不知道它在干什么。也就是说中国哲学的主流不走归约主义的路线,但我认为是一个主动自觉的选择。

1

人是什么样的存在

人是感性的动物,是社会的存在,是政治的动物,是历史的存在,还可以再加上一点,就是人是追求永恒价值或意义的存在。我曾用五经来概括人的多样性,很不准确,只是“方便法门”:《诗经》体现了人是感性动物,《尚书》体现了人是政治动物,《礼记》体现了人是社会动物,《春秋》体现了人是历史动物,《易经》体现的人是追求意义的动物。这是一种举例子的方法,因为是举例,就不免有所夸大,比如说还有《乐经》、《孝经》等等。简单来说,这是把人当成一种综合的存在,这是可以站得住的,就是把此时此的活生生的人都有的特点作为哲学运思的起点。这种方法在西方哲学是大忌,特别是康德哲学,一定要把一切去掉,不能把人的问题局限在活生生具体的人。

另外,思考的问题更进一步,就是人的原初联系是什么?族群、年龄代、性别、出生地、语言、社会环境、基本信仰,这些都是塑造一个活生生具体的人不可或缺的条件,正是因为有这些条件,每个人都不同。不过这里会有一个问题:似乎会导致哲学上没有分析的泛论,各种观点都可以包容。但这并不表示这个世界上有多少人就有多少哲学,那样就是主观主义,我们要突破这种经过体验和感受的主观。主观主义是认识论上的缺陷,突破缺陷就是说人有体验、有内在价值,这有预设主体性的问题,但我所谓的主体性不是主观主义。

2

人之来源

早期中国思想不关注人是怎么来的问题,缺乏创造神话之类的问题,而比较接近于演化论的理念。这有很多例子,人是通过无生物变成植物变成动物才成为人,先秦最能够体现这种观点是《荀子》。任何东西都有气了,但不要把气当成物质,从气质到神气、精气、灵气,这些都是气,气如果没有精神性的东西,那就不成其为气了。

用现在的话讲,气是一种能量,包括生命的能量。这就有一种预设:任何一个东西如果是气,归根到底是一种动态的过程, 就不能从静态来看,而要从过程来看。到了“生”,比如说植物的出现,动物出现后才能出现知,知就是意识,动物是有知觉的,并且有些远远超出人,比如说狗的听觉和嗅觉。

在这一方面,荀子的思想,和孟子思想没有什么不同,只有人才有“义”——用道德理性来说义有点狭隘,需要再做进一步的讨论。由气到生、到知、再到义,这就是人的演化过程。[1]

值得注意的是,所谓“出现”是说从某个地方来的,但不能把它还原到那个地方去,这一点要明确。生命的出现,不能归约到一般的气,而是特殊的气,归约到一般的气就不能了解生是什么。也就是说根源虽然在那里,但不能只是原来的那个情况。

举个例子,人是物质、生理、心理的存在,从谱系学角度看人,可以通过解剖尸体对人的物质条件作明确的分殊,但活人不能由解剖来理解,这有什么区别?因为尸体是死的,没有生气。如果说经络是生命的体现,而从解剖上找不到经络的物质基础,就不真实、模糊,就没有科学性,这种看法是不全面的。我们认为,如果经络体现一个人的生命,生就不能归约成气,因此没有生命的人(如尸体)就没有经络可谈了,以此类推,“知”也不能还原成生,从植物到动物是质的飞跃;义也是这样。荀子和孟子在很多方面不同,但这一点是相同的,只是孟子对人性的观点更深刻,也更全面。

对于荀子的讲法,有人会质疑:前面的跨度比较好理解,但知和义之间的跨度,会觉得有点过大。对此我作一个简单的回应。就人和禽兽的本能来看,没什么差别,从“食色性也”的角度看,人有动物的属性。但把人看成动物的一种,不够全面,因为一种新现象的出现不能归约到原来。下面是上面的基础,上面是下面的超越,超越和基础有关,但不能从基础来理解超越。

孟子讲“人之异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之”[2],非常少的反而成为“大体”,非常多的反而成为“小体”。非常多就是人的生物性是百分之九十九点九,但有趣的是,百分之零点一是充分体现人之价值的因素,他和百分之九十九点九有关系,甚至可以进一步说能够转化那百分之九十九点九。但当人有了心、性以后,就不能把人归约成动物。而人最丰富的内容恰是那最薄弱的力量。

“几希”就好像是一阳来复,力量非常薄弱,但却是每个人不可或缺的基础,否则就“不是人”了。“不是人”当然是价值判断,但后面有深刻的理由。这里面可以看出最低的要求和最高的体现,最低的要求是只要是人就绝对有,最高的体现是任何人都不能充分证成的,连圣人也有遗憾。

孟子讲“人皆可以为尧舜”,但着实来说,甚至连尧舜也不能真正做完人。

最低和最高的关系完全可以配合起来理解,我做过分疏:一个是本体论、存有论的决断,一个是存在论的限制;一个是过程上的突破,一个是结构上的限制。

牟宗三先生有“层层限定,层层突破限定”的思想[3],这个过程是非常复杂的过程。实际上,荀子的性恶和孟子的性善是在不同层次上的讨论,但完全可以配合。只是孟子可以解释荀子的问题,荀子不能反过来解释孟子的问题,孟子接触到比较深刻的人的本质特色的问题。

简单的说,四端是“几希”,使得人之所以成为人,要靠人主动自觉的自我发展,不推、不向前发展,它就枯萎了。人如果没有对外界的敏感,就是“哀莫大于心死”,麻木不仁。有人把孟子叫做recovery model,就是怎么样把内在的四端重新发现,我觉得这是片面的,孟子也是一个向前开拓创造的思路。

3

人的扩充

在孟子看来,人是要把“几希”逐渐扩大,不然它就枯萎了,所以说“学问之道无他,求其放心而已矣”,求放心是使得你的本质特色,能够成为定义你的最核心的东西而已。这个本质的特色遵循创造原则,不是接纳的原则,也不是重新发现原来有的东西。有人问,既然本有了,你还去“发”干什么?大学里的“明明德”,既然是“明德”了为什么还要“明”?这就是最低的要求和最高的体现。孔子做了一个选择,他为人类创造了人伦关系的基本原理,他不能也不愿离开这个无生物、植物、动物共同存在的世界,没有超越外在的世界。

所以我讲存有的连续[4],一般宗教的体验叫存有的断裂,只有断裂了才有超越的上帝、安拉、梵天等观念的出现。有人说儒家“超越突破”的发展特色不明显,也是在这个角度上说的。突破不明显,就是存有的连续,共同存在的世界就是人的世界,不能够离开人的世界。以活生生具体的人作为反思的起点,这是儒家最基本的信念。

可以说,最大的考验是具体的普遍问题,黑格尔也谈到,但方法完全不同。我们会发现在日常生活之中的人,是与天地万物不可分割的,人生最高的意义就是在日常生活中体现。儒家最终极的关怀和意义,一方面是可能性,可以在日常生活中体现,另一方面是必然性,必须在日常生活中体现。离开日常生活就不可能是最高的价值。

4

21世纪的人

在21世纪思考何为人的问题,是以前的哲学家所无法想象的,而儒家对生命世界的充分肯定,更特别有其深刻的含义。举例来说,只有在我们生活的世纪,人类第一次可以用自己的肉眼看到了地球的全貌,动物、植物、矿物、水源乃至土壤、空气都在我们的视域之中,这是1968年航天员通过自己的眼睛看到的。因此今天要成为一个全球性的思想家,是我们每个人的责任,这在黑格尔的时代是不可理解的,即使他的哲学确实是世界性的哲学。维特根斯坦说:死不是生活里的一件事情:人是没有经历过死的。同样,要是没有离开这个世界,也就不能了解世界的意义,这是60年代之前的哲学无法理解的问题,但是我们现在必须考虑。

因此,所有轴心文明所开展的宗教,以超越而外在为终极关怀的宗教,都要经过一个彻底的转化,重新理解地球上的生命。基督教说地球是凡俗的,“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,不关注凡俗的世界,但现在大多数基督徒都在讲生态环保,佛教徒也是这样。文化中国目前大行其道的佛教是“人间佛教”,在中国,太虚受到基督教的影响,说自己讲的是人生佛教,关于“死”的问题佛教有非常高深的哲理;太虚的大弟子印顺讲人间佛教;以后证严法师发展的慈济功德会、星云法师的佛光山和圣严法师的法鼓山,都讲人间佛教,都关注人间净土,这是大转折。很明显,他们的问题意识跟孔子以来的儒家趋向一致了,这应该成为21世纪哲学的基本预设。

【注释】

[1]参见《荀子·王制》:水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。

[2]参见《孟子·告子上》:告子曰:“食色,性也。仁,内也,非外也;义,外也,非内也。”

[3]对于这一思想的不同论述,参见牟宗三:《心体与性体》,《原善论》等著作。

[4]Tu Wei-ming, “The Continuity of Being: Chinese Visions of Nature”, Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy, J. Baird Callicott and Roger T. :Ames ed. (Albany, N.Y., State University of New York Press). 中文版参见《世界哲学》2004年第一期,《存有的连续性:中国人的自然观》

21世纪儒学的五个问题(二)

人生的意义:超越的天与人

第二个问题是我们为什么在这里,也就是人生意义的问题。人必须有一个超越的向度,才能问人生的意义问题。我们可以不接受“没死过就不了解生”的说法,但如果不超越自我、社群、存在的世界,对人生的意义就会理解不够——当然,这也是可以讨论的一种预设。所以,这个问题必须引进另一个问题,也就是儒家的“天”的问题,否则对人生意义问题就很难切入。儒家的天,在比较宗教学里看,与基督教的上帝是不同的,上帝无所不知、无所不在、无所不能。无所不知和无所不在可以了解,但无所不能有很大的问题,无所不能的话,那么人间怎会有那么多残酷的现象出现?上帝不是爱世人吗?这个问题很难解决。但儒家的天则是无所不知、无所不在,但不是无所不能,这是重要的不同。

01

天与人的创造性

俗话说“天知地知,你知我知”,天是超越的,地就是地球,这样的天地人的关系很值得注意。天不是“无所不能”,最核心的原因就是人的出现,荀子讲“天地生之,圣人成之”,成的观念也有一个发展过程,不是静态的结构。生的观念就是创造,天是创造性的自我,当然,天也可能破坏。人所了解的天的本质是“天地之大德曰生”,是最原初的创造力,是任何东西最初的源泉。天最突出的是“大化流行”,可以说天就是上帝、祖先,天命,甚至说天是有意志的——唐君毅先生对天有很多解释。儒家不是人类中心主义,但也不是纯粹的自然主义。而是把天作为创造性自我,天的特色是创造性。这里面就牵扯到人,首先人是一个观察者,这在《易经》里讲得很清楚,《观》这一卦就是例证;另外,人也是欣赏者,如果用基督教的《创世记》的比喻,上帝创造万物之后,也许很寂寞,于是创造了人来欣赏它所创造的天地万物。但在基督教神学里这不是主流,因为上帝与人存在距离,人永远不知道上帝要干什么。作为欣赏者不是把天看成研究对象来分析它,当你从艺术的角度将之在你的生命中重新展现,这是一个对话关系,没有工具理性的含义,也没利益、实用,就把它当作它自己的伙伴,也就是马丁·布伯在I and Thou(《我与你》)中所说的“我与你”的关怀,他者是我的生命中不可或缺的,这种欣赏预设了人是大化流行的参与者。

这个观念基督教很难接受,即说人也是宇宙大化的共同创造者。人有这样的特性,那么人和天就是相辅相成的。天人合一并不容易理解,有天人相胜、天人感应等不同的理解。从“天生人成”发展下来的观察者、欣赏者、创造者有其独特的涵养,预设了人所创造的“人文世界”的价值不只是社会政治的价值,有更高的价值,和天所拥有的无穷的创造的力量互补、契合,有一种相辅相成的关系。

另外,天是创造性自我,人也有创造性,人是天的co-creator,共同创造者;而人本身又是天生出来的,所以这个共同创造需要正确理解。对此,我的看法是“大化流行”不是完全的自然现象,在儒家的解读中,也有人文化成的意义。“诚”也是一种创造,《中庸》里面讲“诚者,天之道也;诚之者,人之道也”,人之道不仅创造自我,还要创造文化,也就是说“人文化成”,但上天的好生之德并不意味着天要为人创造文化。道家要无为,而儒家则要有为,有社会性的创造,但和天的创造性相比,人的创造性微不足道,因此儒家倡导敬天、畏天、事天;从人的角度来看,“人能弘道,非道弘人”,如果错解的话,比如用基督教的说法,就是人可以使上帝荣耀,但上帝不可使人荣耀,但孔子这句话是突出人的责任感,因为天是自然的,无心而成化。

这里有很多飞跃,人最终的创造就是自我,人的创造和“几希”联系在一起,创造就是自我人格的充分体现,不只是社会政治的价值而已,也不是人类学的价值,就是从哲学的角度看人。人创造自我、发展自我,有一种不可化约的自我,你想做什么和你就做什么不可分割。比如说想做一个医生,需要受很多条件的限制,并不是意愿本身即可达到目的。只有在宗教、道德范畴里,才有想做什么就是什么的可能。“我要做基督徒”,那么只要你真要,你要的本身就使你成为基督徒,齐克果(Søren Kierkegaard)说,他不是基督徒,只是努力做基督徒的过程中。这种自况是基督徒精神的体现,永远尝试着做一个基督徒,是非常谦虚的说法。同样的,如果有人说自己要做“儒者”,这个决定的本身就是行为,《论语》里面说“我欲仁斯仁至矣”,你这样决定你就得到了。所以自我作为一个参与者、创造者、观察者、欣赏者,自我的创造是绝对的,“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”,每个人都有这种能力,不是精英主义的讲法,儒家的修身哲学,是“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。所有的人都要修身,没有一个人在任何情况下可以逃脱修身,“修身”的意思不是你温饱问题解决之后,才去练气功、瑜伽。修身这一行为是每个人无时无刻不可或缺的,即使是最残忍的人,比如大舜的父亲,后来对舜也能容忍,如果他没有自觉、没有修身是不可能的。

02

人的家庭性、社会性

在儒家看来,社会性是人文化成中间不可或缺的因素,尤其是最开端处的家庭。儒家考虑家庭的时候不走归约主义的路,而从“复杂体系”的原则来看家庭,在家庭中有年龄、性别、地位等差异,是一个复杂的共同体。家庭内在的关系非常复杂,顺着这条路,拓展到国家、世界,更是错综复杂。《大学》里的“格致诚正修齐治平”八条目不是线性行为,在齐家的阶段对修身的挑战增大了,到了治国的阶段,对修身和齐家的挑战又加倍,到了平天下就更是万分复杂了。从A到B,B就含了A,从B到C,C就含了AB,而且,AB在C里,会比AB有一种质的改变,儒家也有“跳跃”,有自己跳跃的办法,所以,如果把家庭关系搞好,那么,在处理各种关系的时候就是有源有本。唐玄宗时有九代同堂的家族,族长是张公艺,他回答唐玄宗的疑问说,处理好家族之间的关系就靠一个“忍”字,所以古人常说“百忍齐家”。人在这方面既顺应自然,又有创造力。

举个例子,在世界文明发展中都有水灾,最有名的诺亚方舟,中国则是大禹治水。大禹治水体现了什么?鲧被杀是什么原因呢,因为他不了解水性;大禹第一件事是观察,通过观察来了解要采用什么样的渠道来治水,这就是科学知识的积累。他还有什么素质把这种科学理性付诸实施?他能发动几十万人来治水,这不是凭靠武力,而是靠道德影响力发动群众的,譬如“三过家门而不入”,对家庭的温情基本上放弃了,这是牺牲精神的体现;他还有勇气,大公无私,理性的调查、研究,让群众积极参与。这说明人对天灾可以主动自觉的转化。狂风、暴雨、地震都是天的好生之德的“变态”。

顺便一提,董仲舒不是为汉代创造神学的合法性,他有强烈的批判精神,与公孙弘、叔孙通不一样,他为凡俗世界的领袖创造了一种敬畏感,这跟“天命靡常”观念有关。天生人成,成的相反是不成乃至破坏。古人讲“天作孽,犹可违,自作孽,不可活”,其中的“自”也可以说是“人”,天作孽就是自然灾害,上天的破坏力人可以逃脱,而人既然不是演化的结果,而是演化的动力,天生人成中,天生没有负面意义,人成可能有负面意义。但大的方向,从纯粹科学理性来讲,人能否活下去一直是个疑问,很多学者觉得人类灭绝的可能性很大。当我们通过分析了解所获得的智慧,越来越清楚我们该做什么,但却越来越不能做我们所应该做的,为什么?因为长年积累的制度惰性。

还有一种作为意识形态的科学主义的观点,认为通过科学理性可以解决,比如说东京以前污染很严重,但现在用科学的方法使之改善了。确实,人对自然的转化是科学理性的信念所展开的,但也可能成为傲慢和迷茫。改革开放以来,中国的发展很好,以前北京是自行车的首府,现在是汽车,表面上很进步,但可能会走上不归路。

03

突破人类中心主义

对于超越,简单的说,不能超越主观主义,就不能成全自己,主体性就难以彰显;不超出家庭主义或裙带关系,就不能成全家庭;不超出狭隘的民族主义、地方主义,就不能成全地方;不超出狭隘的国族主义,就不能真正爱国;不能超越人类中心主义,就没办法完成你作为一个人的最高的理想。就是说,人的哲学不就是简单的人类学的哲学,牟宗三先生所说的“层层限定,层层破除限定”就是这样一个思路。一方面很具体,所以说同心圆的外圆绝对是开放的,外圆不开放的话就没办法向更大的范围发展。超越人类中心主义是超越自我中心主义的必然发展,所以,“亲亲仁民爱物”,可以说从亲亲才可以仁民,才可到爱物;也可以说假如不推到仁民爱物,从亲亲开始的价值就不能充分体现。

有人说你这种说法太理想了,根本不能成为现实,我的回应是,这种思路很平实,在日常生活中即可付诸实践。为了达到社会的和谐,有一种最糟的情况,就是人人损己损人,次坏的情况是利己损人,还有一种情况就是利己不损人,就像经济学假设的经济人,至少不主动去损人,也有不损人也不利己的情况。最好的情况是利己利人,利己利人的基础是自己做一个能依靠自己的人。儒家不是损己损人,也不是利己损人,而能够利己不损人,本身就有一定的价值,如果利己利人价值更高。比如说你只爱自己的孩子,这也是价值,但这个价值是可以外推的,可以推到全家、社会。有一个人淹死了,大禹觉得是自己的责任;有一个人没饭吃,后稷觉得是自己的责任。我们一般人没有那么大的爱心仁德,但可以从具体情况开始,只要逐渐外推,就能对社会整体的和谐做出贡献。

儒家“亲亲仁民爱物”这种有差等的爱,是从内向外推出去的过程,这很容易理解,也非常现实。如果你爱他人的父母和爱自己的父母一样,这是一种要求,不是自然的感情流露。这是为什么墨子的路走不通。在基督教,因为上帝的爱是全面的,这样,就不能有差等的爱,需要把人伦日用、日常生活中的联系打破,建立一个崭新的社群,所谓fellowship,就是所有的基督徒在一起共建的团体。有人问一个很麻烦的问题:你看跟随孔子周游列国的弟子,对家庭的承诺是什么?曾子有自己的父亲和儿子,那么,子路、颜回他们的家庭是什么样的情况?所以,我要真正的成全我自己,有所限制正是我成为具体活生生人的条件,必须从这个条件来发展自我。我在这个世界里面生活,哈贝马斯说“lifeworld”,这是我生活的世界,生活的具体情况,是我个人不可消解的个人存在生命的客观条件。

潘能伯格(Wolfhart Pannenberg)是慕尼黑大学的基督教神学家,他认为,基督教就是人类中心主义,没有人类中心主义就没有基督教。因为人是按照上帝的形象而塑造的,所以人出生以后,上帝让人对所有的动物都有一种从上到下的控制。他用的英文词是dominion,即控制,有主宰义。这就是人类中心主义,事实上,这在我们讨论人类中心主义(anthropocentrism)的时候可以作为一个注脚。另外我提出这样一个观点,这个概念在英文中逐渐开始流行,叫做anthropo-cosmic vision,一般翻译成人类-宇宙观。

人作为观察者、参与者、共同创造者,因此人和天的关系是相辅相成,这里有个预设即是跳出人类中心主义。人类中心主义极端的体现就是17、18世纪从西方的启蒙心态发展出来的世俗的人文主义(secular humanism)。这种价值取向有两个盲点:一个是忽视了精神性,一个是对自然抱有征服的态度。人定胜天的思路的影响还很大,像大家赞美“愚公移山”就是这样。“愚”是一个非常高的价值,比如说颜回“如愚”,“大智若愚”,愚公移山却毫无疑问的是愚笨。大禹治水很明显是正面的价值,愚公的毅力需要好几代的人来承担,但如果我们看穿了这种毅力,看到它后面所代表的仅是征服自然的愚昧,它的说服力便消解了。

04

人与自然

非洲的一个谚语很令人感动,“地球不是祖宗所遗留给我们的礼物,而是千秋万世的子孙托付给我们的财富”,这种观点体现了很高的智慧。愚公移山只是强调了人定胜天的毅力而已,还不如希腊神话中西西弗斯的故事,至少还带有悲剧感,说明了人的力量虽然永远不能把石头推上山头,但继续不断的努力还是有价值的。钱穆先生在96岁高龄时,发表了一生的最后 一篇文章,《天人合一论——中国文化对人类未来可有的贡献》,他的答案是天道与人心的相辅相成,他认为,“天人合一”论,“是中国文化对人类最大的贡献”,“是整个中国传统文化思想之归宿处”,这是他一生的“彻悟”。钱穆有很多追随者,但这篇文章发表后没有什么回应,我很惊讶,因为我一看到这篇文章便极受感动。在台湾,对这篇文章几乎没有反应,季羡林看了之后很感动,并写了文章回应,并在文章里面把钱先生的一千多字全部引用了,季先生以为天就是自然;还有张世英先生以及李慎之先生都有回应,也都强调人性和天道的合一。

我觉得不仅是人和自然的结合,还应该有超越的一面。冯友兰先生在晚年完成的《中国哲学史新编》里面回归到对张载“仇必和而解”的观念和“横渠四句”的肯定,熊十力、梁漱溟、牟宗三、唐君毅也有这样的基调。在21世纪之前,20世纪的末期,多位80多岁的老先生都有这样的共识。但值得注意的是,天人合一这个提法存在问题,“人能弘道,非道弘人”的说法很容易坠入人类中心主义,把人的能力扩展的太大,西方叫人的傲慢。在儒家主要的传统里面,这是一个很谦虚的,提升责任感的提法。前面提到,儒家有“畏天”的提法,与傲慢正好相反。

人的创造力在天面前是微乎其微的,所有的人文化成都是靠人,人在其中起到极大的作用,虽然如此,天的创造力依然是无与伦比。天也有很大的破坏力,比如地震、火山爆发,吞噬一切生命和人类的家园,任何人看到这种景象都会感到惊叹不已。这样,不管人创造了多么伟大的文化,比起天的创造力或破坏力来说,都是微乎其微。

将来地球暖化,气温上升,冰山融化,可能有40几个大城市会被淹没,这就是天的力量。著名的生态学者Thomas Berry说,人的傲慢体现在核子研究,通过不断的撞击使分子发生分裂,来研究更小的东西。人的这种力量,自然没办法回避,但最后会通过辐射的方式把“毒素”释放出来,这是自然的自卫,也可以说是自然的报复,是地球对人的破坏力的回应。还有一个问题,唐君毅引用梁启超的话说“世界无穷愿无尽”,人有哲学的反思,不能直接说人的反思对自然万物有极大的创造力,这是荒谬的。但思想不仅是思想,还是行动,就像马克思所说的不仅要解释世界,还要改变世界。不过,说这个世界是人的世界,不能说人去创造自然,这是人无法做到的限度。只是从敬畏天的态度出发,就会一直得到灵感和启示,也就是说人的创造力、破坏力和天相比微乎其微,天的创造性自我,在科学界也是很受重视的问题。

05

内在与超越

刘宗周说,从《中庸》来到《孟子》,坚信“尽心知性知天”,这是性通天的哲学。从知天的这条思路发展,就涉及到内在超越的问题。余英时认为内在超越不行,讲内向的超越。反之,像安乐哲就完全不能接受。内在就内在,超越就超越,你怎么有内在的超越。我认为《中庸》所体现的就是这一思路。所以,孟子和《中庸》的路数,我认为是体现人类宇宙观最明显的例子之一。

刘宗周先生像

中庸第一章讲“天命之为性,率性之为道”,如果天是一种创造性原则,那么性本身就不只是被动,性一定有它的主动性,不然的话性怎么样能够开展出道与教。这又联系到心,孟子哲学的特色就是以心著性,也就是性由心显,性的真正价值是由心彰显出来的,所以由心来定义性,性的本质就是心。但我们不能把心当作一般的感情,如喜怒哀乐,我认为,恻隐之情是更深刻、更内在而超越的本心本性,干脆把它看作transcendental,它是先验的,但它又必须在经验世界中体现。这种既先验又经验之情好像只有上帝才有可能,这是与人能否有智的直觉的问题相关联的。所以,“性由心显”的心是“四端”,不是“七情”。

“四端”(恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是否之心)与“七情”(喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲)的关系,是韩国儒学从李退溪(滉)和奇高峰(大升)展开辩论以来(所谓“四七之辨”)最重要的哲学对话,展开了非常丰富的讨论。但在康德,他只能够理解“七情”,因为在他的传统里面,不能理解怎么会有“未发之中”,这也是朱熹不能理解的问题。朱熹的老师李桐要朱熹“观未发以前气象”,朱熹一直要参透这个教言,后来朱熹说“辜负此翁”,就表示李桐讲的境界他实在没办法参透。因为他认为,情一动就是已发了,如果要追求未发,那么对于已发的领域就不够注意,就会变得急于求成,到最后就走向禅宗了,所以他后来讲“涵养须用敬”,敬的这个工夫随时都可以用,它完全是渐教,不是顿教,敬的工夫做好了以后,再逐渐地通过格物致知才能豁然贯通,只有通过涵养敬的方法,这条路才走得通。因此他强调致知,也就是从认识论入手才会有大的突破。这种豁然贯通的大突破当然也有深刻的道德意义,所以他认为最能够表现他思想的就是需要涵养敬,然后是“进学在致知”,只有这样的路子才着实有效。

上面从超越的角度来说,下面再从内在来看。我们知道,康德对现代、对中国的影响都很大,在他那里有自然与自由的问题,比如说人是自由的,但人是有罪的,对此儒家会有什么回应呢?这是个大问题。康德的思路很复杂。他有三个重要的预设,就是上帝存在、灵魂不死、自由意志,从严格的意义讲,意志自由最关键,因为理性上的人的自由,才能立法,不是靠上帝存在和灵魂不死,上帝存在不是价值体现的前提,人的理智和理性在自由方面来讲不受上帝存在和灵魂不灭的限制,而是绝对的。

那么,儒家的思想里有没有发展绝对自由的可能?比如“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”,这就是绝对的自由,只要选择即可得到,没有任何限制,这种自由每个人经过努力都可以做到。

康德认为智的直觉只有上帝才有,人是不可能的,因为他要建构立法,全不从人性论切入。“心性哲学”和西方的理性传统大不相同,从西方理性思维来看,只有彻底形式化的理性才是一尘不染的,心性之学里面有“同情”等复杂的因素,没有那么纯粹。

牟宗三先生花了那么大的力量,有其价值,值得进一步探索。但是不是应该不遗余力的走康德的思路,值得重新考虑。我认为“良知坎陷”的说法存在问题,按我的理解,应该是良知的扩大、良知的深化,而不要把良知只当作道德理性,那就局限了与科学理性的联系。

这条思路在牟先生第二代的儒家,没办法跳出来,主要是在科学与民主对他们的影响太大了,他们所了解的科学是19世纪后期到20世纪初期的由实证主义所规范的科学。虽然在现在,这依然是主流,科学要看得到、摸得到以及必须量化,这些基本的信念没有动摇。但当前有创发性的科学家已经超越了这种实证主义——即物理主义physicalism。劳思光先生最近写文章批评物理主义,这是他在普林斯顿的时候就开始做的工作。

信奉科学主义的人没有不接受物理主义的,也就是说化学、生物学、心理学的基础就是物理学,找到这个基础科学的结构,宇宙就可以一目了然了,但现在持这种观念的人少了,因为越去找基础,就发现越小的并不简单,复杂情况不会减少。另外科学理性可以把黑暗驱逐,这个观念今天也不是科学家的共识,因为驱逐了黑暗又产生了黑暗。知道的越多,就发现自己应该知道却没法知道的更多。启蒙运动说宗教是黑暗的,是迷信,科学理性的发展能驱逐这种黑暗,科学之光能照耀所有地方。

但像庄子所说的,你箱子保存的很好,但大盗一下子把箱子都拿走了,也就是说你自己以为万无一失,殊不知还有更大的力量攻击你,你却完全没有预料到。现在前沿的科学家都很谦虚,譬如生物学家都把人的基因谱给罗列出来了,这是很大的贡献,但基因谱就好像是地球的地图,虽然很全面,但基因谱中的动态关系如何?我们所知还很有限,现在才刚刚开始,大部分生物学家都有这种自觉了。

德性之知和闻见之知的关系我们要重新考虑,我们总认为闻见之知可以发展科学,而德性之知和科学无关甚至是反科学的,其实没有这么简单。康德的理性探究的目标之一是为信仰留出空间,他的这个努力为什么成为西方哲学的典范,任何人都无法绕过?因为他对理性的最全面、最深刻的阐述,无人能及。我们就需要学习他这一点。

21世纪儒学的五个问题(三)

认识论的问题:如何知?

中国现在最强的意识形态,大概就是科学主义,但我们上面说了科学在在20世纪末到21世纪,它本身有一个精神的转向,这个转向不是神秘主义,而是科学理性内部的新的发展,是最杰出的一批科学家的一种新转向。这个新发展和新认识使得21世纪的科学或者说是20世纪下半期的科学,与19世纪以来到20世纪中期的科学主义的科学、实证科学有极大的不同。对这个问题,我们也从几个方面来看。

01

理性的复杂

理性有科学理性、工具理性,当然还有哈贝马斯所说的沟通理性,英文中理性是rationality ,还有一个词reasonableness,就是合理性,如果用中文讲的话不只合理还要合情,reason和凡俗世界,也就是我们现在的日常生活有关。科学的发展,和西方哲学有密切联系,它有两个关键阶段,一是希腊哲学,包括数学,它是理性的发展,另一个就是从培根以来的实证科学、实验科学。这样的思维方式,很明显带有启蒙的心态,假如不能量化,假如不能客观,假如没有透明度,假如没有普遍性,就不是科学。后来复杂体系的出现,比如模糊数学,把这个问题弄得很复杂。

在物理学,最重要的发展就是量子论出现,这点爱因斯坦是不能接受的,他是一个理性主义者,认为上帝不会掷骰子。量子论讨论可能性,就是说两套不兼容的理论在解释时都有道理,是A又是B。比如光是波粒二相性,玻尔提出来以后,成了一个重要的学派。也就是说,现象的出现是完全不能预期的(totally unpredictable),虽然不能预期,但还有一个对称的结构,不是乱七八糟,只是不能很明显的发现。

借用一个新古典经济学的例子,哈耶克相信市场经济,他认为,没有人的理性能对市场的复杂面向有明确的理解。为什么市场经济和计划经济不同,计划经济假设,可以有一批有能力的人为我们设计一套经济运作的程序,但哈耶克认为,市场经济绝对不能设计,只要是政府干预,结果一定是负面的,因为市场很复杂。

哈耶克著有一本书,名为The Constitution of Liberty,邓正来翻译为《自由秩序原理》,我认为,按照constitution的原意,翻译作“宪章”更为妥当。在中国,有“宪章文武”的讲法,意思是大经大法,而且是动词。哈耶克认为市场的复杂面向,不能通过理性来类比。市场经济确有内在的结构,这个结构不能简单的靠理性掌握,但不能说完全没有任何秩序可言。在很复杂的情形下,理性的光芒永远没办法照到那个地方。

前面已经提到,现象是一个复杂体系,能掌握的都是侧面,不可能全面;能够量化是对的,但对东西的实际情况不一定掌握的很好。史华慈认为中国古代的传统没有规约主义,而是有丰富内容的模糊性(fruitful ambiguity)。理性的作用是把松散的线绑起来,但是不应该过早地绑起来。这就像网和纲的关系,有所得有所失,在很多地方,也许你失去的更多。

有一个人类学家Mead,是Boas的学生,她提到有两种思维,一种是人类学思维,一种是数字化思维。

数字化的思维大家很熟悉,人类学的思维还不很熟悉。比如我们想了解北大,即使把北大的各种数据,包括最保密的信息都掌握也不够。

对人类学的了解来说,这只是认知的开端,人类学思维一定要参与其中。如果一个外国学者不了解北京文化,学生教授的各种复杂关系,行政组织等各方面的东西,他不可能了解北大,他的描述也不会有说服力。

“深厚的描述”(thick description)不可能把复杂的现象都掌握了,但要想具体细致,问题意识是不能须臾离的,深入现象还不行,还要能超越现象。

人类学研究方式和数字化的方式有距离,如果某人的思维模式是数字化的,是线性的清晰思考,不接受人类学思维方式,那么从人类学观点看,数字化思维比较简单明了,但对复杂现象没办法了解。

02

“体知”的观念

“体”字在中文里面,有体验,体察,体证,宋明儒学讲“体之”,说不明白的就去体之。“体知”用英文就是embodied knowing,是由身体的认知。

作为一个复杂的体系,身体的认知必须要包括心、灵、神,这是很难的一种了解,身与心、灵、神是互相关联的。

对身的了解也包括对脑的了解,在科学上,一些物质主义者就问,到底人的心是什么?在脑的研究方面有那么多进展,是否心的问题已不重要了呢?我认为,心不能归约为脑。哈佛有一个大型的研究计划,以脑神经研究为主,但是各种专业的学人都可以参加,叫做心和脑(Mind and Brain),可以作为我们思考这一问题的参考。

要了解对象,不可避免的涉及到主观和客观的复杂问题。一般的理解是这样,比如说宗教学的研究,研究者常常自觉地认同他所研究的对象,比如说我现在研究基督教,但我是基督徒,因此我对基督教是认同的,我的道德理性和认知的方法当然与这种认同有关。人类学家都要做一个参与者,譬如,你不到北大,就不了解北大,而如果参与久了、深了,几乎变成北大人,钻进去而不能够跳出来,久而久之就不能客观的描述研究对象,就不再是作为旁观者的人类学家了。有这样一种“科学的”宗教研究方式,主张以科学理性为唯一方法来研究宗教,认为信教者的研究是有偏见的,佛教徒了解基督教比基督教徒要客观。由这两种不同的方式可以看到,研究的对象和研究主体的关系是一个很大的问题。

有一个潮流,在理性上无法说明,但仍然很重要。生物学家研究细菌,不必要也不可能认同细菌,物理学家研究分子、原子,不需要认同分子、原子。但研究人文、宗教不一样,比如研究文学,比如研究莎士比亚,作为一个莎士比亚的专家,当然是要自己投入进去的。

科学研究不面对研究对象,对象依然能够明确。

最明显的是天文学,天文学家只要有一只铅笔就能进行思考,但这只是一种研究方法,最终还要回到物理学。有一个研究相对论的科学家说如果要实验,我们一定要先做设计,实验者做设计,实验者的设计本身即塑造了研究的边缘条件,设定了研究方向,这个设计必然对研究对象做了修改,实验者越自觉到这套设计是什么,越对研究有益,当然必须有透明度、公开度、信赖度。这种类型的研究和社会学研究是有相似之处的,经济学研究越来越数字化、数学化,好像做没有现实意义的模型才有价值——当然也是很有成就的。Douglass North讲制度经济学,认为纯粹从理性考察,得不到最大的效应。我们看到的大潮流,特别是在中国,是自然科学宰制社会学科,社会科学的经济学在宰制其它学科,所有的科学在宰制人文学。但在科学界,一批杰出的前沿科学家,在很多地方思路越来越复杂,越来越像人文学,21世纪会怎么样没人知道,但至少需要对话。

03

闻见之知

在中国的语境下,宋明理学讲如何知的问题,始于张载提出闻见之知和德性之知。经验观察是闻见之知,德性之知需要闻见之知,但是德性之知不依赖闻见之知,闻见之知不能达到德性之知的程度。德性之知是一种道德理性,无法照顾到知识论,今天学术界的判断是德性之知不能发展科学,闻见之知才能发展科学。科学发现how的问题,而不只是“是什么”的问题,how和“是什么”有复杂的关系。

最重要的一个问题是儒家道德和科学理性能不能配合。太突出道德理性使得我们对科学的客观精神不能掌握,这是对儒家、对泛道德主义的一个批评。其实道德和科学并不矛盾,中国出了一批很优秀的科学家,他们在道德实践上也很有水平,也很深入,这并入妨碍他做一个科学家,但这只是肤浅的描述,没有什么哲学意义。

牟宗三先生的艰苦奋斗,怎么样从道德理性开出科学,这个观念影响极大,“开出”的意思是从道德理性的内核发展出民主科学,牟先生深受康德影响,提出了“良知坎陷”说,“坎陷”是说有意地让良知退出先在性,暂时让它悬隔起来,作为背景的了解,让科学理性得到独立的发展。也就是说,通过良知一种自我异化,从而开出一个空间,让科学得以发展。科学的发展必须靠良知主动自觉地压制自己并且经过转化,在另外一个基础上建立科学理性,科学理性建立以后,良知从坎陷处再浮上来。科学与理性有独一无二性,道德理性本身没经过坎陷,没有经过自我异化,开不出科学理性,如果说能开出,那是荒谬的。

道德理性和科学所代表的知识理性有一个不可逾越的鸿沟。我想问,良知所体现的是否就是道德理性呢?从张载讲到的德性之知推到孟子的心学,科学认知和道德实践的关系是什么?致良知是不是只能在道德理性的层面才有意义?如果是的话,那么道德理性和知识理性确有不可逾越的鸿沟,那牟宗三的路向就非走不可,只有经过转化,否则用不上。如果道德理性和实践理性之间的分别不如我们想的那么绝对,如果良知不是一般意义上的道德理性,那这个问题就有进一步分梳的必要。

21世纪儒学的五个问题(四)

伦理学的问题:如何行

下面再讨论两个问题,一个是如何行,是伦理学问题;一个是有什么希望,是关于神学或者说宗教学的问题。现在汉学的主流是把儒家所代表的德性伦理和西方从亚里士多德发展出来的德性伦理来互相比较。基本的观点是:德性伦理与习惯一样,要经过一个内化的过程,才能成为生命的一部分。这条路线比较接近荀子,但站在孟子的立场也可以接受。

01

学习与关怀

首先,要有一个学的过程。学做人的学问是永恒的、无法停止的过程,而且绝对是一个动态的过程。孔子是一个明显的例子,是“学不厌,教不倦”。“好学”这两个字在《论语》里有特别的用法。在《论语》里只有两个人能称之为“好学”,一个是颜回,一个是孔子自己。他认为“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”他的自述可以说是世界上最短的“精神”自传:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”都是一个学的过程。

我的评断是:它不只是一个简单的德性伦理,也是一个关怀的伦理(care ethics)。阳明所讲的与天地万物为一体,就是个很好的例子,他所希望的不是了别、认知,而是一种关怀。他所关怀的不仅是人,还包括物。如果用现代的话讲,就是对人和地球的关系有一个新的了解,就是要重新考虑人和地球的关系,即人类和地球的关系。这问题现在讨论的很多。地球宪章(The Earth Charter)提出“所有生命都是相互依存的”,要“尊重和关心生命共同体”。你要把它当作活物,不要把它当作死的物质世界。

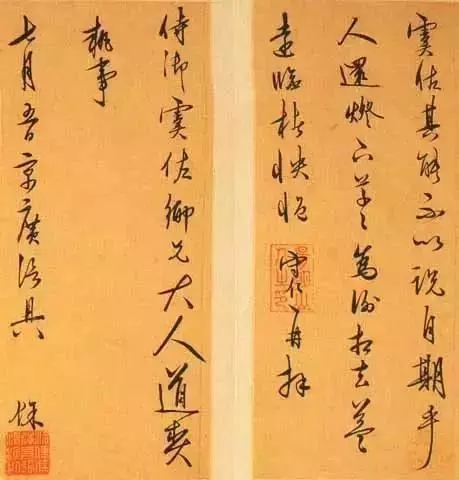

王阳明书法

02

对话伦理

另外我要进一步论证的是,儒家的伦理是一种对话的伦理,是一种体现对话精神的伦理。一般讲的对话,是苏格拉底的对话。但从儒家来看,那还不是对话。因为苏格拉底作为老师,已经预设了他对真理有了非常真切的理解。他能够用一种方式指出世俗之见的谬误,一步一步地指出学生所拥有的观点不精确,离开真理和本质甚远。这样,它就是绝对的精英主义。就像斯特劳斯指出的,只有极少数的人能达到那样的水平。这种“对话”有很深刻的寓意,西方哲学都是这条思路。比较而言,中国哲学在这方面有缺失,没有那么严格意义上的思辨的过程,一步一步,一点都不放过的执着。

那么为什么儒家是一种对话的文明呢?因为它注重“亲师取友”,师生加持。荀子也注重“隆师亲友”。这是一种互动,在这个互动中,会有fallibility,就是犯错误的可能性。老师犯的错误可能会很多,并且更大。所以学生可以对老师进行质疑。必须回答的问题是:儒家的对话是什么样的对话?表面上,《论语》所显示的就是老师说的算,只一句“子曰”就结束了,但这句话的背后是一种非常深刻的相互了解。如果孔子和他的弟子没有形成一个信赖的社群,类似于于耶稣和他的十二个门徒,就难以了解每一句话背后的含义。一个观点的形成往往经过长期的会话(conversation),当然包括对话(dialogue)。罗蒂(Richard Rorty)认为哲学就是为了edifying conversation,即有哲学意义的会话,一种新的洞见,就是一种会话中智慧光芒的照射,这就是哲学的工作。对话开始要有容忍,要承认他者,学生是他者,老师也是他者。但是不要把学生看成一个全然外在的他者,不要消解他的特殊性。如果你消解他的特殊性,这个过程就是一个规约(reduction)的模式。儒家不是这样的,如果我们不关注别的因素,譬如生活世界的形形色色,而只关注你的冥想力,你的追求真理的能力,那就不能离开良知所涵盖的体知。

03

最高的价值

儒家在伦理学上有几个最基本的信念,一个信念是:日常生活的世界有内在价值,我们不能抛弃掉日常生活去追求一个更高的真理。甚至可以说,最高的价值和意义可以在日常生活中体现。这不同于希腊哲学,从希腊哲学来看,从现实中的“礼”出发怎么可能发展深刻的理念?希腊哲学从一开始就否定习俗,消解习俗的有效性和合理性,当然它可以通过实践回到习俗。不过,儒家基本看法是:离开习俗就不能正视生活世界,但扎根习俗并不妨碍有批判和超越习俗的可能性与必要性——礼也是一种创造性。“述而不作”可以理解为一种诠释的创造,夏礼、殷礼、周礼都有所损益。《论语·乡党》篇讲到了很多古礼,有些孔子接受,有些他不接受,他做了存在的选择。所以礼就不只是习惯,但它和习惯又有密切的关系。就是说,经过长期而能保存下来的礼必有它的价值,不必彻底扬弃,孔子反对的是没有任何历史意义的重新起步。

儒家和其它传统在这里有歧异。佛教是释迦牟尼所开辟的一个新的天地,耶稣基督开辟了一个新的天地,穆罕默德也开辟了一个新的天地,他们的新天地是史无前例的。孔子也开辟了一个新的天地,但这个新的天地包括一大批传统人物,像尧舜禹汤文武。他认为自己还达不到这些人物的德业,不仅如此,他还认为自己只是一个翻译者,一个中介。儒家入世的特性使得儒家伦理必须扣紧生活世界,这是很独特的。不过要注意,儒家伦理并不是世俗人文主义的产物。其实,孔子忠于传统的精神发挥了比无中生有更大的创造力。

二十一世纪儒学的五个问题之五

神学的问题:人的希望何在

导读

这一期我们推送杜先生二十一世纪儒学的五个问题之终章“神学的问题:有什么希望?”。文中,杜先生以充满智慧的家常叙事,当机指点,反思了西方启蒙哲学的“理性经济人”的问题以及由启蒙开启的凡俗人文主义的问题,强调了在信仰危机与多元化的时代环境中,加强中西方宗教文明对话的世界意义与价值意义,最后以儒家反身而诚的内在超越回答了当下信仰缺失的时代如何建立希望的问题。

1

对启蒙的反思与批判

对于希望的问题,我认为现在最有影响力的观点是:进一步发展科学,这和哈贝马斯所谓的启蒙的计划还没完成有很密切的关系。虽然有很多对启蒙心态的批评,比如后现代主义和解构主义,但哈贝马斯希望通过这些批评,启蒙的思想能够扩大。另外,虽然环保主义批评科学,但生态环保还是要靠科学技术来解决。也就是说,虽然科学技术可能是造成生态问题的原因,但是在很多地方我们还是要靠科学技术来逐渐解决这一问题。民主政治、市场经济和公民社会的价值也是显而易见的。但是我们把启蒙的理念充分发挥,显然还不能消解21世纪的困境。

因为有几个侧面没能列入考虑,最明显的是两大盲点:对于自然和生态的关注不够,对于人的精神性的了解不够。举例来说,一种最能体现启蒙心态的理念是“经济人”,这种理念的背后有很深刻的价值,比如自由、理性、人权、法治的价值,还有个人尊严的价值,这些都在市场经济的代表“经济人”中得到体现。但也还有很多价值没有得到关注,比如正义的价值,责任的价值,同情的价值,社会和谐的价值,这些在“经济人”的文化心理结构中都没有获得重视。所以我们在自由、理性、人权、法治和个人尊严的基础上还应有发展。孔汉思(Hans Kueng)提出包括全球政治和全球经济在内的普世伦理①。这种普世伦理,就是刚刚提到的经济人没有列入考虑的那些价值,它们才是人类的希望。没有这些普世伦理,人类的社群本身就不能和谐,就很难有和平的文化。

对于启蒙的反思与批判,我认为是一个过程,但是这个不是期望,而是从发生学上看我们如何面对过去这样的困境。不过,从另外一方面,我们都是启蒙的受惠者:如果没有启蒙,我们没有今天。我认为启蒙有两面,有的学者,比如说伊斯兰学者纳斯尔(Seyyed Hossein Nasr),就对启蒙从头到尾加以否定,因为现代性与伊斯兰教里面的 Perenial philosophy(长青哲学、永恒哲学)有冲突②。就是说如果哲学不追求永恒的价值,像现代的或后现代的那些,认为本质主义是过时的,就会有大问题。因为哲学要追求大写的Truth,这一定和上帝的观念、跟安拉的观念在一起。比如以前哈佛的校训是VERITAS(真理),这个真理就是Truth,一定是大写的,现在都变成小写的了,而且是复数,truths。另外,哈佛先生的雕像有三本书,代表教育的精神,有两本是打开的,一本是没有打开的。打开的书表示已通过我们的理性,通过我们的研究,通过经验能够掌握的知识;没有打开的就是无法通过理性而契及的智慧高峰,乃至从智慧到精神的世界。

从这个哲学的传统来看基督教的原罪,并不是我们一般所了解的那样;原罪说认为,我们会做坏事,是因为我们作为人的本质就和上帝之间有一个不可逾越的鸿沟,这个就是disunion,所以一定要回归到上帝。这个鸿沟只有靠上帝的恩宠,才能够拯救我们。因为人性中有原罪,事实上就是本质上与上帝分离。天主教提供了一套解决的途径,即教会系统,通过教会得救是正常的途径,到了宗教改革,马丁·路德强调通过信仰得救。但信仰有很多我们完全不能理解的地方,对这些完全不能理解的地方,只能够通过信仰的飞跃,我们必须接受,即使有很多我们不可想象的残酷,这就牵扯到神正论(theodicy)的问题。

事实上,启蒙散发出人的智慧光芒。可以说,启蒙是人类有史以来最有影响力的意识形态,但它又有严重的缺陷,因为它是一种凡俗的人文主义。西方凡俗的人文主义是从对基督教的批判所发展出来的,特别是马克思主义所代表的思路,认为人类有不可逆转的一种发展的模式,即五种社会形态的演进。孔德也是如此,认为人类有神学阶段、形而上学阶段、科学阶段这三个过程。两者都是同样的进路。

凡俗的人文主义一定是人类中心主义,但它又跟基督教式的人类中心主义不同。基督教是人类中心主义,因为人是上帝根据其形象而创造的。而凡俗的人文主义,人跟上帝是没有关系的,是从上帝的死亡来看人。人之所以能发展,像恩格斯说的,就是能运用工具,能够劳动。劳动是靠人,不是上帝。我们创造的价值,来自于人不仅是作为一个主体,而且人能够胜天,能够改变天,能够创造新的环境,以动力横绝天下。有了这样的思路,我觉得这两面是配合在一起,就是把超越——不管是外在还是内在——这个层次的价值完全切断了,被上帝死亡切断了。它成为一个中心,对自然采取完全不同的一种方式。因为人定胜天,精神世界没有了,只有物质世界,自然便是纯物质的世界。

弗里德里希·尼采

尼采愤怒地宣称上帝死了,精神陷入一片荒原,进而到马克斯·韦伯宣称人类进入诸神之争、群魔乱舞的时代。

就像我们上文已经讨论过的那样,著名的人类生态学家Thomas Berry,他说应该怎么样对待自然?他提出“宇宙是一个众多主体组成的共同体,而不是许多客体凑成的集合体”(The universe is a communion of subjects not a collection of objects),就是不把它当作外物——即集合在一起的外物,我们可以靠人的力量来宰制它,而是把自然当作与我们身心性命有不可分割关系的社群一样,都是互为主体的。这种观念,简言之,就是仁者以天地万物为一体的观点。前面举过一些例子,说明人的心量无限,完全我们日常生活的经验,而不是神秘主义的经验。对我们的心量来说,不存在任何一种我们完全没有关怀的外在的东西。这和东林学社所说的“风声雨声读书声,声声入耳”的意思相通,这就是关切,也可以说concerned consciousness

徐复观先生认为忧患意识是中国古代哲学思想核心的价值。这里所说的忧,当然是忧国忧民,但有更深刻的含义。罗近溪说,仲尼临终不免叹口气;唐君毅引用梁启超的话说“世界无穷愿无尽”。可以说,人作为一个种性,总有穷尽的一天。那些无生物,包括细菌和蟑螂,他们还可以存下去,人不一定,因为人的适应能力太差,当然我们希望能够存活下去。再进一步也希望“世界有穷愿无尽”,即天地宇宙有穷,我们愿无尽。这个愿本身,就来自于忧患。这跟佛教的慈悲相当不同的,佛教是宇宙式的,儒家则是人文情怀。这条思路是有阶段性的,但是因为它的阶段绝对不能够有限制,既然不能限制,它就不能是人类中心主义,不是人类中心主义也不可能是生物中心主义,因为无生物也在内。它与道家的“无”和佛教的“空”有本质上的不同,但是它触及的范围,是至大无外、至小无内的,从这方面来看,它的涵盖性是无所不包的。

2

中西核心价值的对话

还有一点,冯契曾经讲过“古今中西之争”是当代中国一直面对的课题,五四运动以来最大的问题之一就是:拿中国最负面的,中国传统文化特别是儒家的糟粕,来和西方最精华的价值进行对比。所以落到今天这样的情况,既没有自信,又觉得无能为力,又觉得前现代的中国只能学习西方。但我认为今天的情况已大不相同,前面讲到的那些价值,如儒家的仁义礼智信,可以和西方的自由、理性、法治、人权以及个人的尊严对话,也就是核心价值的对话。其实核心价值在社会的具体表现,也可以进行对话。譬如有关人权的对话:究竟政治权和经济权孰重孰轻?

所谓核心价值的对话,就是我们作哲学研究的人,如何深入讨论自由和平等的问题、自由和公义的问题、权利和责任的问题。比如以责任为例,我的一个基本观点是:可以从最有权最有势的一群人的基本责任出发,从这个基础上做一些制度上的设计,从这个基础上开出一般老百姓所应该有的权利,使得一般的老百姓有诉讼、有抗议的权利,可以有权利向这些又有权又有势的人提出要求(making the claim)。在这个基础上所建构的社会,要比完全孤立绝缘的个人的不可消解的权利,对社会的福祉更有意义。假如我们都有自由和人权,但对一个无家可归的人,家有亿万的富人可以不闻不问,因为跟他没有任何关系,从而对他根本没有任何责任。为什么没有任何责任呢?因为作为一个个人中心,我愿意做的是利他主义,这是来自慈善。这个慈善可以采取不同的方式,比如因为税收的缘故,使我不得不做。可是我并没有责任,作为一个经济人,我有任何责任吗?只要我不犯法。我之所以成功,是因为我运气好,能力强。我没有任何对更宽广的社会负责任的义务。另外,关于理性和同情的讨论,也有类似的情形。

亚当·斯密不止宣扬个体自利的理性经济人假设,他在《道德情操论》中表明一个商业社会的繁荣基于人们之间同情共感(sympathy)的能力与心理机制,他甚至提出良心作为内心公正无私的旁观者可以引导人们少些自利,多些利他,此所谓将心比心,换位思考。

我希望从儒家人文精神的角度,对由启蒙运动开出来的价值进行一个相应的批判和回应。在这种情形下,就可以有中西的语境不同的讨论。比如说有些价值在中国的语境中并没有得到落实,也没有提高到一定的高度。在这样的一种情况下,它有一个时空的错位,就是我们有很多价值没有得到落实。这么牵扯到一个问题:我们是以儒家的价值作为引导,以此来吸收其它的价值;那么提出儒家价值是不是会遮蔽其它的现代性所代表的价值?这是现在大家都担心的问题,也是一个对话中的大课题。我认为时空的错位还不是那么的严重,更严重的是不同层级的错位。一般来说,儒家的价值在西方被称为“亚洲价值”,西方和东方的学者都认为这种说法有很大的缺失。比如说人权,这个价值在西方是强有力的核心价值,从联合国教科文组织到北美、到欧盟都认为人权是最有说服力的普世价值。而儒家的价值,比如说忠、义、团队精神,被政治化以后很容易成为权威主义的话语,有很多负面因素,和谐社会事实上也可能成为同而不和,这些批评不能说完全没有说服力。

3

儒家视域下的信仰

我们对前面所涉及的问题作进一步的分梳,康德哲学很重要的一个目标就是要为信仰找到一个空间,他从理智分析开始,到达信仰的层面,所以他特别强调尊重,在他看来,尊重是一个普遍的价值。他有两种观点,一个在第一批判已经完成了,另一个在第三批判也没有完成。他还有三个最重要的假设,自由意志、灵魂不灭、上帝存在。这两者之间的问题是很有趣的,康德没办法解决这个问题。在康德之后的丹麦大思想家齐克果(Søren Kierkegaard)提供了一种解释。他举出一个关键的例子,就是亚伯拉罕的神话,上帝要求牺牲以撒(Isaac)⑧。从人的理性来看,上帝的命令荒谬到不能想象的地步,亚伯拉罕老年得子,并且被选定要成为世人的祖先,但现在上帝命令他牺牲独生子来祭祀上帝。亚伯拉罕对上帝的意志完全不质疑,即使上帝的意志是最怪诞、最不合理的,他却不加思考而予以接受,齐克果认为,正因为这个要求荒谬,所以亚伯拉罕才可以成为信仰的武士(knight of faith)⑨。

在儒家传统这是不能理解的,又不仁,又不孝,又不智,完全是一种盲目的信仰。康德对这种观点也不能接受,如果说这是上帝的意志,但因为自由,这是根本不可能。在希伯来传统,这也是一个难题,直到今天的犹太教,还是一个无法回避又无法圆满回应的问题。因为确实是这样:人的智慧不管到什么程度,是完全没有办法了解上帝。最突出的例子就是约伯(Job),约伯这个善人,做善事,在生活世界几乎没有任何可以批评他的地方。但是他的命运就那么样的痛苦,他一直在责怪上帝,到最后约伯就问,你想让我干什么?你还想让我干什么?⑩在犹太传统中这是一个带有悲剧性的故事,是犹太思想里面复杂的面相,也许正需要这样非常之委屈、非常之复杂,才能够创造天才。像马克思、弗洛伊德、爱因斯坦这些,他们的心灵都是极为复杂的。在《孟子》里,我们也发现了这种道德上的两难,比如舜和他愚顽的父亲瞽叟的关系,这是中国式的悲剧。如果舜作为君王,任用最正直的皋陶做法官,而舜的父亲瞽叟杀人,应该怎么样处理?孟子给出的解决方式是:作为君王的舜不能干涉 而是支持法官皋陶,作为孝子的舜则应保护父亲,背负着父亲逃到海滨⑪。

还有一个观点:人的希望是建立在上帝的恩宠之上的。我想康德也不能接受这样一个观点,我们可以问一个最基本的问题:人的希望是靠个人自觉努力所达到、所能企及的,还是说我们完全无能为力?无能为力的话,我们希望建构在我们对上帝的信仰,既然上帝是无所不能,那你现在受到的灾难,也就必须承受,接受这种观念的基督徒逐渐在减少。因为人的意志,人现在已经变成塑造演化的积极因素。这里有两个意思:一个意思是说人通过演化而出现的,与前面提到的荀子的思想一致:所有的东西都有气,植物才有生命,动物才有知觉,人才有义,都是经过演化逐渐出现的。另一个意思是:现在人已经成为演化中间的一种主动的力量,可是这种主动的力量多半是负面的,对人的希望来说,就完全是负面的。正因为人已经逐渐成为一个不仅是人自身,而且是自然的破坏者。人是破坏者最明显的例子就是大量杀伤武器,一直到今天,我们还拥有可以把地球毁灭好几十次的杀伤武器,而且一直没有真正的减少,这很难说是代表人的理性。

人可以从一个共同创造者(co-creator),变成一个独断专行的破坏者,这一点跟天不一样。为什么呢?因为天是有好生之德的,天是生生不息,天行健,这是它的本性。所以,在中国的传统里面,罪恶不是本体论意义上的,没有脱离人的、独立自存的罪恶。在《圣经》里,保罗做了坏事,但他说这件事情不是我做的,是在我心灵里的魔鬼所做的。日本京都学派的“祭酒”西谷启志曾以这一例子形成禅宗的公案,问这样一个问题:讲话的那个人是谁?是一个曾经做了坏事的保罗吗?是保罗的圣灵吗?还是说已经改过以后的保罗?这是《圣经》很难回答的大问题。但是在儒家不会出现这样的问题。就是说,没有一个独立于自己修身养性之外独立存在的罪恶,孔子讲“求仁而得仁”,“我欲仁,斯仁至矣”,“为仁由己,而由人乎哉”,孟子讲“求放心”等等,把这个问题解决得非常圆满。

牟宗三先生以中国哲学精神消化康德哲学,指出康德始终否定“性体”,否定人虽有限而可以无限,是因为康德坚持人性是有根本恶(radical evil),这些感性欲求作为实践理性的阻碍,妨碍了人的成圣,只能无限地趋近于上帝这个最高理型,而中国哲学承认至善“性体”,人虽有限而可以无限,反身而诚,心体朗现, 睟面盎背,天地同流。

来源:闻月书院