欧尼的团队是一个小型国际化团队,没有任何两人的国籍是重复的。

这里面就有一个乌克兰人,和一个俄罗斯人。

今天,欧尼给大家讲讲,这两位几乎每天与我并肩共事的同事,身后不为人知的故事。

A面:乌克兰人

乌克兰同事是个40多岁的大姐姐,以下称为依姐。

在我司供职20年,短发,瘦高,干练利落,一看就是身经百战的跨国公司资深中层。

我和依姐曾在一个项目中搭档,她做项目经理,我做分析师。

那是一个典型的项目地狱,幸好有依姐掌控局面,我才能在极端混乱的过程中,抓住有限的确定性。

项目结束后,依姐写给大领导的评价,把我感动得当场落泪。

刚刚开战时,依姐曾带着孩子,在捷克流亡过一年。

她的全部家当,一个小小的酒店房间就放得下。

在沙发椅上办公,电脑放在茶几上,连办公桌都没有。

需要加班的时候,她当时10岁的宝贝儿子,只能一声不吭地躲在视频会议的镜头之外。

一年后,战局相对稳定,她就搬回了在基辅的家。

但“相对稳定”不意味着没有危险。

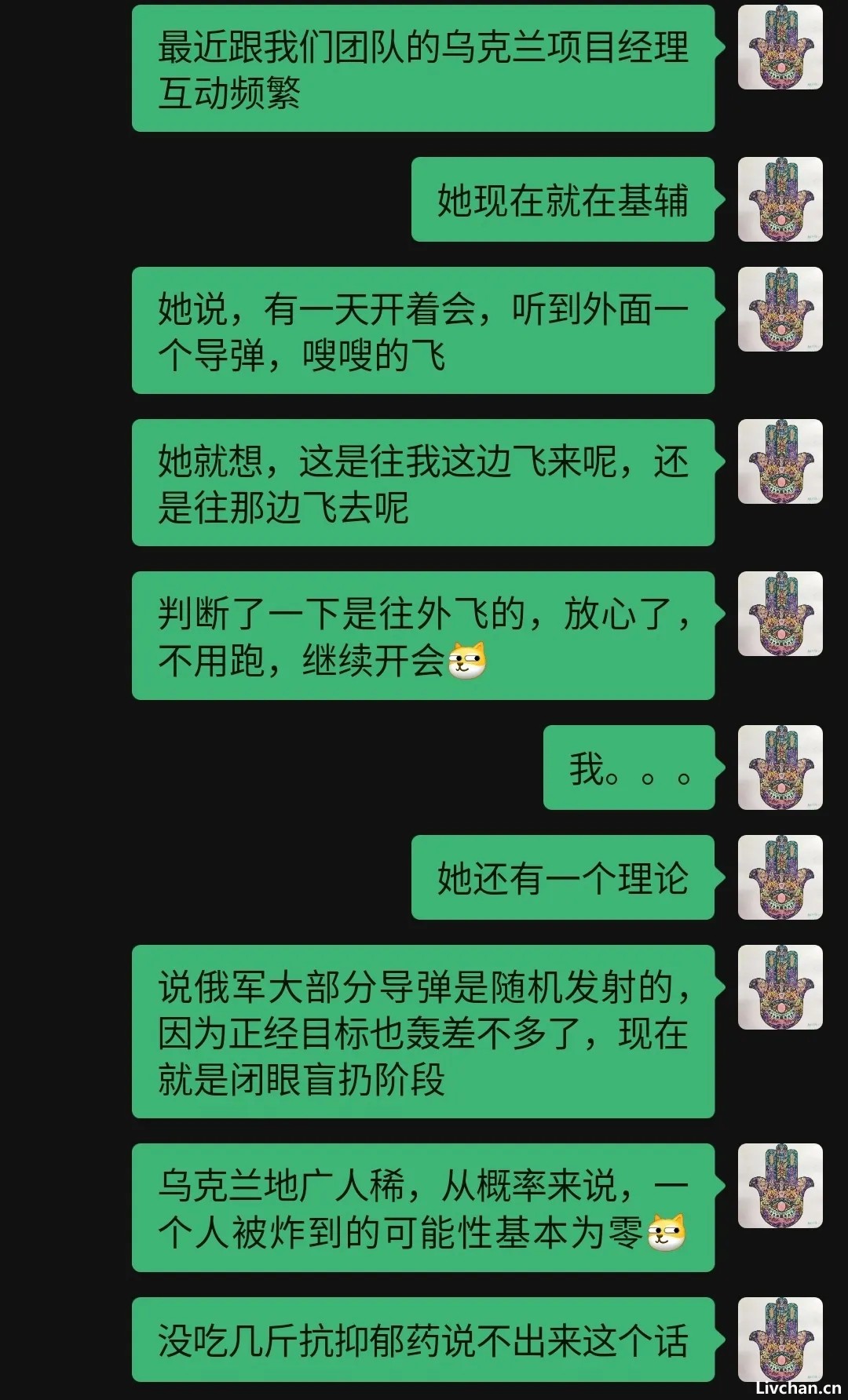

拉警报、钻防空洞,是家常便饭。

有时候,正开着会,依姐会突然喊停离开镜头。

过了一会儿回来说,我听到了导弹的声音,不过应该没啥事,咱们继续搬砖。

参会人员脸都绿了:“外面导弹在飞,你怎么还不跑!?”

依姐一脸习以为常:“没关系,如果是向我飞来的,会有防空警报。而且,乌克兰地广人稀,导弹砸到我头上的概率基本为零。“

伊姐名场面

她家在乌克兰,应该算是精英中产了。

儿子是独生子,上的是基辅最好的国际学校,老公貌似也是当地有头有脸的企业家。

家里养了3条狗,其中1条是收养的“战争遗狗”,因为很多小狗失去了主人。

图源:India Today(侵删)

她家很多年前就办过西班牙黄金移民,在巴塞有房。

无论是靠她在公司的影响力,还是靠她的黄金移民身份,她都随时可以来西班牙工作,远离战场。

我问她为什么不来西班牙,她说,因为乌克兰所有成年男性不能离境,需要随时等待军队召唤。

她背井离乡一年,已经受够了,不愿再与老公两地分离。

而且,她家所有流动资金,都已经捐助给了军队,也拿不出跨国迁徙的钱。

但我还是觉得,她的留守是一种主动选择,是出于“与祖国共存亡”的情怀。

我认识的乌克兰人中,还有一个男生“毅哥”也是这样。

毅哥是我在北京工作时认识的。在中国十年,生意做得风生水起。

战争开始后,毅哥几乎在一夜之间,放弃了在中国的一切,和中国女友分了手,义无反顾地回乌克兰去了。

我听说后大骇,问他,这时候人在国外难道不是一种幸运,不该先躲一段吗?

他淡然说:“此时不回更待何时?国家需要我。”

我不知道他后来有没有入伍,现在在哪里。

图源:CNBC(侵删)

聊到战争,依姐毫不掩饰她的悲伤,经常说到一半无语凝噎。

她儿子和土豆正好一样大,上初一。

和很多中国的一线城市中产小朋友一样,在蜜罐里长大,在国际学校环境的滋养中畅想着未来:专业运动员,国际比赛,藤校……

但一声枪响,学校关门了,同学们流亡各处,训练中断,学习受到影响,爸爸在国内等待征兵,生死未卜。

年幼的孩子哪里承受得了这些,出现了很多心理问题。

依姐全家都需要接受心理治疗,她本人每天吃着抗抑郁药,才能坚持工作。

图源:ABC News(侵删)

依姐在公司是出了名的激进派,毫不掩饰她对俄罗斯的刻骨仇恨。

恨到什么地步呢?

她会使用乌克兰的一款民间App,在线投票决定,要去破坏乌克兰境内的哪个俄罗斯相关的历史遗迹,达到一定票数和捐款,就会有人去把那个遗址夷为平地。

在公司内部,如果她跟任何俄罗斯同事打个照面,都会国骂招呼。所以全部门的俄罗斯人,都对她避之不及。

对欧盟的援助,她虽然承认这主要是出于好意,但也并没有过度感激。

她说在捷克没有受到很好的对待,因为流亡的乌克兰人太多,影响了当地社会。

她也认为,欧盟富国放宽对乌克兰难民的接收,是因为东欧廉价劳动力,正好可以解决人口和劳动力问题。

比起来自非洲和中东的移民,东欧移民文化同源,更易融入,整体受教育程度也更高。

所以欧盟接收难民,也不完全是为了他们口中的“慈善”。

她认为,对于一个被侵略、陷入无尽苦难的邻国,他们的帮助其实远远不够。

口中都是主义,心里全是利益。

图源:Texas A&M Today(侵删)

B面:俄罗斯人

我和依姐聊过很多话题,唯一回避的,就是我们团队的俄罗斯同事,A弟。

当时开战后,500强跨国公司们为了在全球市场的口碑安全,大多选择丢卒保车。

即把俄罗斯分公司尽快分离出去,独立运营或出售,从而在名义上“退出俄罗斯市场”。

过程中,少不了裁员。不少小白领躲得过打仗,却躲不过失业。

在职男性员工基本都是征兵对象。一旦被选中,就要奔赴战场,凶多吉少。

所以开战后,大批俄罗斯员工申请内部转岗,到欧洲其他国家工作,而公司也会尽量优先照顾他们。办公楼里的俄国面孔,肉眼可见地多起来了。

公司的助力,当然主要是出于人道主义,但我也不惮恶意地猜测:

这样的时局下,他们的命运与工作绑定,无论做得多不开心,是断然不敢离职的。

同事A弟,就是这样“润”到巴塞来的。

依姐对这些俄罗斯“润人”嗤之以鼻。

依姐对这些俄罗斯“润人”嗤之以鼻。

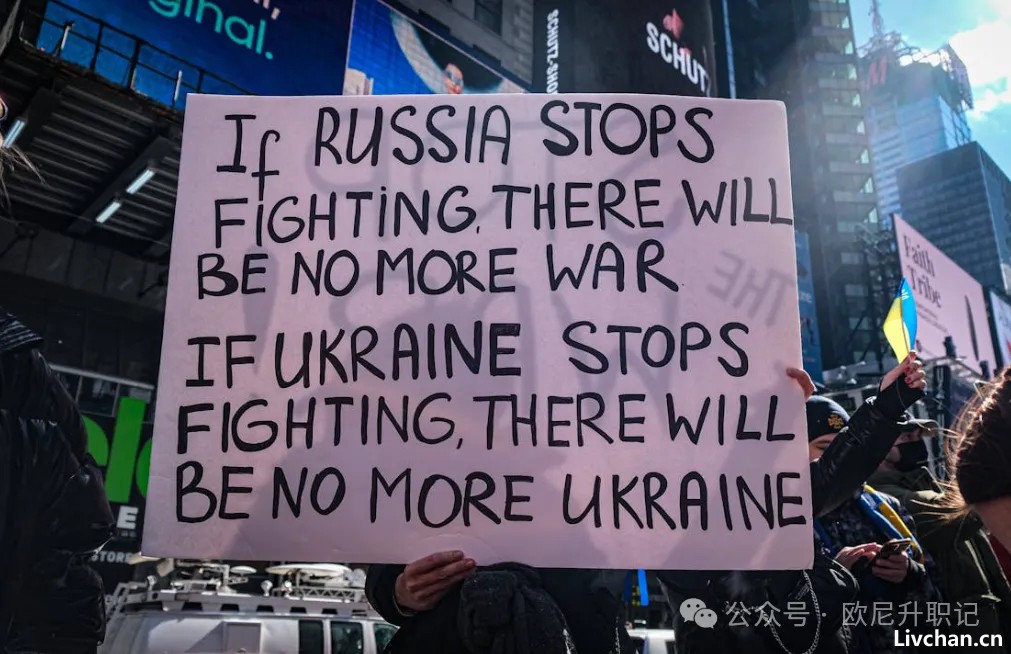

她认为,当一个国家陷入战争,国民无权选择置身事外,要么支持,留在国内等着上战场,要么反对,组织起来反抗。

伊姐的立场:“如果你在非正义的场合选择中立,那你就选择了与压迫者站在一起”

领导们知道依姐的态度,所以刻意把她的业务和A弟隔离开来。

现在A弟已经转岗过来一年多了,却从未和依姐出现在哪怕是同一个邮件的抄送中,更别说聊天、开会和见面。

所以团队里同时有俄罗斯人和乌克兰人是一种什么体验?

就是大家都心照不宣地、把他们隔离在两个世界里,假装对方不存在。

然而,A弟却只是一个普普通通的年轻小白领。

他20多岁,长得干干净净,文质彬彬。

刚刚结婚,对象是一个俄罗斯小淑女,漂亮得像从动漫里走出来的“二次元老婆”。

他俩都在莫斯科长大,家境优渥,大学读的是俄罗斯和英国的2+2本科,两方都是Top 5级别的名校。

A弟的对象大概长这样。图源:Diagnoz AZ(侵删)

大家如果还记得我写的《跨国公司社交密码》,里面描述了一种“商学院完美精英”,照着励志书兢兢业业地生活。

那篇文章的原型之一,就是A弟。

他喜欢听podcast,读书,健身,按照精确到小时的作息表生活。

还养了一只泰迪,从俄罗斯一路带过来,宠得像儿子。

A弟夫妻的日常

我曾经试图和他聊过,他对时局的看法。

比起依姐的犀利直接,A弟却似乎在尽力掩藏自己的真实想法。

每句话都深思熟虑,试图找到一个安全的角度,同时也小心翼翼地试探着我。

然后,他就会换着花样地向我证明,莫斯科的一切都是完美无缺的。

那里有来自世界各地的美食和文化活动,有世界最好的商品质量,最方便的移动支付,最快的快递,各项服务无可挑剔。等战争结束,一定要来玩啊。

A弟魂牵梦绕的家乡。图源:mos.ru(侵删)

似曾相识吧?

你是不是,被老外问到某些问题时,也会防御值拉满,调动所有词汇量打太极,然后赶紧大力宣扬中国文化,中国速度,中国新四大奇迹......?

现在,我却成了A弟眼里的“那个老外”。

有一天,我们吐槽起西班牙散漫随意的政务系统。

A弟感叹:还是我大俄好啊!在我们那儿,所有的政务、税务、经济活动等都是统一联网的,办个事可快了。

他停顿了一下,表情突然一僵,苦笑着继续说:

“可是效率太高,也不见得就是好事。”

“怎么说?”我好奇地问。

“因为征兵效率也高啊!俄罗斯的征兵是直接系统随机抽选,随机通知的。一旦抽到你,规定时间内不答复,你的身份信息、银行账户全部都会黑掉,根本跑不掉。就算躲起来,到处都要移动支付和验证信息,也根本就活不下去。

大家以前都对俄罗斯的政务系统特别骄傲,一打仗,就都傻眼了。”

“真的是随机吗?不能走后门吗?”我叹道。

“不能,人人都想走后门,所以监管特别严格,当官的都不敢通融……”

那一刻,我窥见了A弟滴水不漏的心防背后,一点点真实的脆弱。

为了逃离这场全国范围的“俄罗斯轮盘赌”,他付出了多少,又经历了多少恐惧?等offer、等签证的时候,该是如何度日如年?

而那些没有润出来的同事呢?

最残忍的游戏,不过如此。

图源:iStock(侵删)

C面:第三方

组员们大部分与伊姐和A弟都熟识,没人愿意站队。

只有心直口快的小Z,表达过自己的看法。

小Z来自北非,是一个英俊精致的黑人男生,典型的“第三世界精英青年”。

他举止谈吐优雅,穿衣品位与来自印度的前领导“快乐哥”臭味相投。

俩人经常相约一起穿西装来上班,仿佛闺蜜穿姊妹装(不是)。

有一次同事聊天(A弟依姐都不在),我们偶尔提起依姐对俄罗斯人的态度,说她觉得“中立就是作恶”。

没想到,小Z顿时沉下脸。

“她这样是不对的。一个国家统治者的决定,不能代表具体的每个人。这是无差别攻击,跟种族歧视没什么区别。”

开朗外向、情绪稳定的小Z,突然变得激动。

我叹了口气,说:

“中国有句俗话,叫‘未吃他人苦,莫劝他人善’。她确实因为战争失去了很多。

虽然她的仇恨有非理性的一面,但她也只是说说,没有真的伤害任何人。”

说这话时,我脑子里浮现的,是那些抗战时期被日本侵略者杀害的中国人的后代,在网络上愤怒地呐喊“永不原谅”。

小Z却摇着头:“不,她受再多的苦,也没有权利这样对待她不了解的人。而且,她怎么就知道对方没有经历过一样的痛苦呢?

我的国家也被一个混蛋统治,我也亲身经历过政变,有朋友被当街杀害,生在我们这种国家,谁身边没几条冤魂呢?”

我恨那个混蛋政客,我知道他陷人民于苦难,但我没有伟大到牺牲自己去飞蛾扑火。比起伟大的目标,我更在乎我家人的安危。”

我还年轻,我想活着,想过好的生活,这怎么就十恶不赦了呢?”

小Z非常讨厌那些站着说话不腰疼的旁观者

至此,我们陷入了尴尬的沉默。

大家都是聪明人,知道如果接着说下去,就会变成比惨大会,出现诸如“你失去的是双腿,她失去的可是爱情啊”这样的争论,掉入受害者互害的陷阱。

多说无益了。

所以我只有重重地叹气,说:

“只希望战争早点结束,希望我们的孩子以后不要再经历这些……”

这苍白的套话,自己听了都讨厌自己。

结语

这就是战争中,平平无奇的一些小人物故事。

金字塔尖的个体,一念之间的决定,就能彻底改变千百万“蝼蚁”的命运。

历史书中,我们可以轻易地给这些蝼蚁分类。比如明清鼎革中,谁是“抗清义士”,谁是“遗民”,谁是“贰臣”,一目了然。

但当我们接触到活生生的个人,标签突然就苍白了,指点江山的代入感,也瞬间不香了。

因为,“手心手背都是肉”啊。

我们很幸运,不需要做出像依姐、毅哥和A弟那样的、关乎生死的人生抉择。

但如果,我是说如果,真到了需要选择的那一刻,我们要怎么办呢?

这是一道过于沉重的思考题。

(全文完)

来源:欧尼升职记