泽连斯基根本不懂什么是战争,更谈不上懂怎么结束战争

2025年的俄乌战场,硝烟未散,而和平的曙光却始终笼罩在政治博弈的迷雾中。乌克兰总统泽连斯基以战时领袖的形象登上国际舞台,却在战争的残酷逻辑与复杂的地缘博弈中暴露出致命的战略短视。他既未理解战争的本质,也未能把握结束战争的钥匙,最终将乌克兰推向了更深的泥潭。

一、战争的本质:从“口号式动员”到“战略失焦”

战争不是表演,而是生死存亡的较量。泽连斯基的“抗俄叙事”虽在初期凝聚了国内士气与国际同情,却逐渐演变为一场缺乏战略纵深的政治秀。他高喊“夺回每一寸土地”,却对乌克兰的军事现实视而不见。2024年下半年,俄军凭借资源优势在乌东推进了约4000平方公里,乌军反攻屡屡受挫,战场主动权逐渐易手。这种“以口号替代战略”的做法,暴露了泽连斯基对战争本质的误读。

毛泽东曾强调:“战争的目的不是别的,就是‘保存自己,消灭敌人’。” 但泽连斯基的决策恰恰相反:他拒绝灵活调整战线,将有限兵力投入无意义的消耗战,导致乌军精锐在库尔斯克战役中被俄军围困,日均损失300人。这种“寸土必争”的执念,本质上是将政治象征凌驾于军事理性之上。乌克兰的兵员、弹药和基础设施已接近极限,而泽连斯基仍寄望于西方的“奇迹援助”,却无视了战争的根本法则——优势兵力与资源决定胜负。

二、和谈的困境:从“理想主义”到“政治投机”

战争的终点不是战场,而是谈判桌。然而,泽连斯基对和谈的立场始终摇摆不定:一方面声称“愿意以辞职换取和平”,另一方面又拒绝接受任何领土妥协。这种矛盾源于他对国际政治现实的幼稚认知。

俄罗斯提出的和谈条件——承认乌东四州及克里米亚归属、放弃加入北约——虽苛刻,却反映了其军事优势的固化。而泽连斯基试图通过“和平峰会”和道德谴责迫使俄罗斯让步,无异于缘木求鱼。毛泽东在《论持久战》中指出:“政治是不流血的战争,战争是流血的政治。” 谈判的本质是实力的延伸,而非道义的较量。当美国转向“交易式调停”、欧盟因内部分裂无力填补援助缺口时,乌克兰的“道义牌”早已贬值。

更讽刺的是,泽连斯基将和平希望寄托于特朗普的“24小时停战承诺”,却未意识到美国政策的功利本质。特朗普政府提出的“以领土换安全”方案,本质是将乌克兰作为地缘交易的筹码,甚至要求乌克兰以50%的矿产资源收益换取美国支持。这种“政治投机”不仅削弱了乌克兰的主权,更让泽连斯基沦为大国博弈的配角。

三、西方的背叛:从“盟友”到“利益优先”

泽连斯基对西方的依赖,暴露了他对国际关系的天真幻想。冲突初期,美欧的军援和制裁看似坚不可摧,但2025年特朗普上台后,美国战略迅速转向“止损”。美国国防部长海格赛斯公开承认“恢复2014年边界不切实际”,并否定乌克兰加入北约的可能性,实质上默许了俄罗斯的领土主张。欧洲虽不满于美国的“越顶外交”,却因军事能力薄弱、内部意见分裂,无法独立支撑乌克兰。

毛泽东曾犀利指出:“以斗争求团结则团结存,以妥协求团结则团结亡。” 泽连斯基的困境正在于此:他将国家命运完全寄托于外部力量,却未在西方援助高峰期构建自主防御体系。当美国抽身、欧洲犹豫时,乌克兰的“抗俄大业”瞬间崩塌。更可悲的是,西方对乌克兰的“支持”始终带有条件——从军火订单到矿产协议,乌克兰的主权被一步步掏空。

四、破局之道:从“毛泽东军事思想”看战略重构

要结束战争,泽连斯基必须跳出“非黑即白”的思维定式,重新审视战争与和平的辩证法。毛泽东军事思想中的两大原则可为乌克兰提供启示:

1. 集中优势兵力,创造局部主动

毛泽东强调:“伤其十指不如断其一指。” 当前乌军战线过长、兵力分散,正犯了“全面防御”的大忌。若能将有限资源集中于关键战场(如顿涅茨克交通枢纽),或依托库尔斯克突出部实施机动防御,或可延缓俄军攻势,为谈判争取筹码。

2. 以时间换空间,积蓄持久战力

战争的持久性要求统筹军事、经济与民心。乌克兰需避免“毕其功于一役”的冒进,转而构建战时经济体系、完善征兵制度,并通过外交争取更多中立国家支持(如印度、巴西)。毛泽东的“人民战争”思想提示:若不能将民众转化为可持续的战争力量,任何外部援助终将枯竭。

结语:战争的终点是政治,而政治需要现实主义

泽连斯基的悲剧,在于将战争简化为“正义与邪恶”的叙事,却忽视了地缘政治的冷酷法则。乌克兰需要的不是英雄主义的悲情,而是清醒的战略家——能够权衡“领土”与“生存”、“理想”与“现实”,在实力边界内寻求最优解。

毛泽东曾说:“打得赢就打,打不赢就走。” 这句话的背后,是对战争规律的深刻敬畏。若泽连斯基继续沉迷于“政治正确”的幻梦,拒绝直面战争的残酷逻辑,乌克兰的和平将永远遥不可及。

来源:光辉岁月

本文初摘录于:2025-05-24,最后校对或编辑于:2025-05-24

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

核查:摩萨德间谍被伊朗处决前戴镣铐游街?实为大学生遇害案重建现场

速览- 网传视频展示的并非“伊朗给以色列间谍戴上手铐脚镣游街”,而是发生在今年2月的德黑兰大学学生遇害案的重建现场。- 伊朗近日加强了对“间谍活动”的处罚力度,已处决... 2025-07-04 -

范勇鹏先生是历史学学士、硕士,国际政治学博士。现任复旦大学中国研究院副院长。曾任职于中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学杂志社、美国研究所。德国曼海姆大学欧洲社...

2025-07-03

范勇鹏先生是历史学学士、硕士,国际政治学博士。现任复旦大学中国研究院副院长。曾任职于中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学杂志社、美国研究所。德国曼海姆大学欧洲社...

2025-07-03 -

欧尔班炮轰:骄傲大游行已演变为反政府抗议,是欧盟在背后策划的

【文/观察者网 王一】据英国路透社援引当地媒体报道,匈牙利总理欧尔班6月29日严厉批评此前一天在布达佩斯举行的骄傲大游行,称其“恶心和羞耻”,并指责欧盟指示匈牙利反对... 2025-07-01 -

你是否想过为什么某些"知识分子"总在唱衰中国,却对西方问题视而不见?从苏联解体到智利破产,历史一再证明:意识形态的沦陷比战争更致命。今天让我们揭开"公知"的画皮,看他...

2025-06-30

你是否想过为什么某些"知识分子"总在唱衰中国,却对西方问题视而不见?从苏联解体到智利破产,历史一再证明:意识形态的沦陷比战争更致命。今天让我们揭开"公知"的画皮,看他...

2025-06-30 -

0票反对!美国众议院通过“挺台”法案,专家直言:危险且阴险!

据界面新闻报道,当地时间6月23日,美国众议院以口头无异议的方式,通过了所谓的“不歧视台湾法案” 。这一法案要求美国政府动用话语权和表决权,支持台湾加入国际货币基金... 2025-06-27 -

德黑兰“认输”,曾力挺伊朗的巴基斯坦,意识到中俄为啥不出手了

持续 12 天的伊以冲突暂告段落,以色列、美国、伊朗纷纷宣布 “达成目标”。而曾表态 “力挺” 伊朗的巴基斯坦,却在此刻做出关键转向 —— 巴国防部长公开表示:谴责... 2025-06-25 -

中国能否取代美国领导全球?阎学通:当领导不靠自封,别人非要你当再当

编者按在全球格局深刻变革的当下,国际社会正面临多极化加速、地缘政治博弈加剧、非传统安全挑战升级等多重考验。5月29日,“道义现实主义与全球治理新范式”学术论坛在清华大... 2025-06-24 -

1943年,一部名为《莫斯科使团》的黑白电影在全球同步上映,引起了广泛关注和热烈讨论。这部电影主要讲述的是美国驻苏大使戴维斯到达苏联后,亲身体验了苏联人民的生活和社会...

2025-06-24

1943年,一部名为《莫斯科使团》的黑白电影在全球同步上映,引起了广泛关注和热烈讨论。这部电影主要讲述的是美国驻苏大使戴维斯到达苏联后,亲身体验了苏联人民的生活和社会...

2025-06-24 -

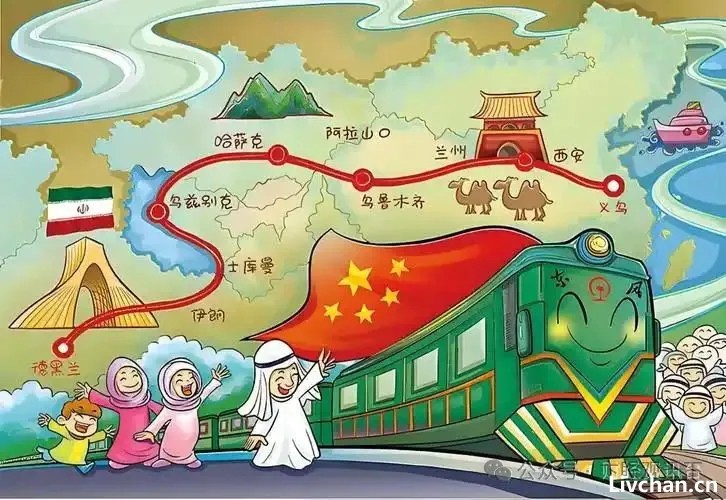

一架运20空降到伊朗机场,便让美国、以色列疑神疑鬼高度紧张。但是谁也没想到,长期被美国封锁卖油的伊朗,悄然在东北部与中哈乌土四国合作,暗度陈仓修建了一条5500公里长的...

2025-06-23

一架运20空降到伊朗机场,便让美国、以色列疑神疑鬼高度紧张。但是谁也没想到,长期被美国封锁卖油的伊朗,悄然在东北部与中哈乌土四国合作,暗度陈仓修建了一条5500公里长的...

2025-06-23 - 制造和升级战争都是川普,他到底想干啥?对任何事情的观察和分析都是随着形势和情况的变化而逐步接近真相,没有谁是未卜先知的圣人,所以不要跟我讲什么观点前后不一是人品问... 2025-06-23

- 何新先生以下的这篇采访谈话发表于十六年前,原文刊载于2002年3月20日《香港商报》。这个顺序已经基本应验,只是未来俄罗斯与中国问题的次序也许需要颠倒。[按语:何新认为,... 2025-06-22

- 扁鹊见蔡桓公先秦 韩非扁鹊见蔡桓公,立有间,扁鹊曰:“君有疾在腠理,不治将恐深。”桓侯曰:“寡人无疾。”扁鹊出,桓侯曰:“医之好治不病以为功!”居十日,扁鹊复见,... 2024-10-19

- 没有高尚品格和信仰,当了医生就是对这个神圣职业的亵渎。患者把人类最为宝贵的生命都交给了这个“神圣的人”,而这个人却对患者的生命不屑一顾 … 医生对病情的过度渲染实... 2024-09-16

-

清华硕士马翔宇吹响了全民反腐的冲锋号——如同指出皇帝没穿衣服的孩子

在这个信息爆炸的时代,我们每天都被海量的新闻和故事所包围。然而,有些故事,它们的影响力远远超出了文字所能表达的范畴。今天,我们要聊的,就是这样一个故事——一个清华... 2024-08-04 -

布林肯访华期间,有一些奇怪的事一直想谈谈,还是本着沉淀一段时间后再来捋,或许能发现更多的东西。布林肯访华期间发生了什么怪事?当时网络出现顶级流量的骑墙公知抛出的“...

2024-05-13

布林肯访华期间,有一些奇怪的事一直想谈谈,还是本着沉淀一段时间后再来捋,或许能发现更多的东西。布林肯访华期间发生了什么怪事?当时网络出现顶级流量的骑墙公知抛出的“...

2024-05-13 -

最近在视频号直播,谈到美国像苏联一样解体的外七条和内七条,总结起来就是十四条理由。外七条:1. 美国处于第四次世界大战的战略防御阶段三战是冷战,冷战是混合战争模式。...

2024-01-27

最近在视频号直播,谈到美国像苏联一样解体的外七条和内七条,总结起来就是十四条理由。外七条:1. 美国处于第四次世界大战的战略防御阶段三战是冷战,冷战是混合战争模式。...

2024-01-27 -

人民网紧急叫停!“恶俗烂梗”正荼毒下一代,孩子已经不会说话了

“鸡你太美”、“瘪老仔”、“中式教育你赢了”等网络流行词汇完全洗脑着青少年,人民网针对此现象称:绝不能让网络烂梗荼毒孩子!在互联网的快速发展下,各种网络烂梗层出不... 2025-07-04 - 来源:人民日报评论人才的流向,也是时代的风向。近段时间以来,受地缘政治、学术环境剧烈变化等因素影响,许多早年留学、旅居海外的科学家与工程师回国,投身不同岗位开启新... 2025-07-04

- 红墙不见风吹动,青灯难照旧书魂。若坏人只怕夜路黑,那为他们打开路灯之人,便是帮凶。最早的时候,是饭菜不够,吃不饱;渐渐的,变成了烂菜臭肉吃到拉肚子;这会儿,已经彻... 2025-07-04

- 王家新的跨界狂欢王家新一直是个争议人物,比如他的官员艺术家身份,但主要的是他的书法引发争议,比如王家新书法被指“乱喊价”,一幅作品喊价1.5万到2万。这究竟是在为艺术... 2025-07-02

-

人民网下架288分女生视频,彻底撕下她的体面,原来我们都被骗了

高考放榜季,河南的小赵考取288分,全家欢呼的视频一夜爆红。母亲的一句“健康开心就好”感动了全网,甚至引得众官媒纷纷转发,称赞这种教育观。然而在有了人气以后,女孩和母... 2025-07-02