1944年7月1日,44个国家的代表聚集在美国新罕布什尔州的小镇布雷顿森林,开了一场为期20天的会议,主题是国际金融合作。会上,代表们讨论了国际货币基金组织、国际复兴开放银行(世界银行前身)的设立问题,并一致同意确立以美元为中心的固定汇率制体系。这场会议被称为布雷顿森林会议,其所确立的体系就是著名的布雷顿森林体系。

第二次世界大战期间,多个国家备受摧残,百废待兴,需要大量资金恢复生产。战争尚未结束,一些国家已经开始商讨并着手准备战后重建和经济发展事宜,重建国际货币体系是其中的重要内容。

1943年初,英国著名经济学家凯恩斯呼吁,建立“国际稳定基金”,以帮助恢复世界经济。时任美国副财长哈里·怀特认为,美国也需要拿出一个类似方案。此后,多个国家加入国际货币问题的讨论,并最终决定举行布雷顿森林会议。

根据代表们达成的协议,美元与黄金以35美元1盎司黄金的比例挂钩,美元成为世界本位币。各国货币则与美元挂钩,实行固定但可以调整的汇率制度。在国际收支中,经常项目自由可兑换,但是国际资本流动受到严格限制。新成立的国际货币基金组织向逆差国提供短期资金,以协助其解决国际收支困难。

这样的结果在美国看来自然是令人满意的。原因很简单,让美元主导国际货币体系,意味着美国获得了世界金融霸权。客观地说,当年的这一决定有其合理性。放眼彼时的世界,只有美国有能力提供资金,协助各国进行战后重建,并大量进口各国商品。同时,美国也是两次世界大战中唯一一个本土没有发生战争的主要大国。此外,因为战争美国贸易顺差大幅增加,并由此成为世界第一经济大国。20世纪40年代,美国的黄金储备占全球黄金储备的比例超过70%。因此,各国接受这样的制度安排,虽然心中未必服气,但也只能无奈认同。

应该说,服务于特定历史阶段的布雷顿森林体系,对战后各国经济复苏与汇率稳定起到了一定作用,有助于二战结束后世界经济的恢复和发展。但是,这并不能掩盖该机制设计内在的、先天的缺陷。

美国耶鲁大学教授罗伯特·特里芬对此早有洞察。1960年,特里芬出版了自己对布雷顿森林体系的研究成果,也就是经济史上非常著名的《黄金与美元危机》。该书从理论上系统阐述了布雷顿森林体系的设计缺陷:各国为了发展国际贸易,必须用美元作为结算与储备货币,这会导致流出美国的货币在海外不断沉淀,美国会发生长期贸易逆差。但同时,美元作为国际货币体系核心的前提是必须保持美元币值稳定与坚挺,这又要求美国必须是一个长期贸易顺差国。两个要求互相矛盾。经济学界因而也将布雷顿森林体系的缺陷称为“特里芬悖论”,其设计缺陷注定了布雷顿森林体系的“短命”结局。

事实正如特里芬所预料的那样,在布雷顿森林体系建立初期,美国庞大的黄金储备还足以支撑以35美元1盎司黄金的价格将其他国家官方所拥有的美元兑换成黄金。但随着欧洲和日本等经济体在战后快速恢复,美国继续兑现承诺开始力不从心。加上美国频繁参与战争,军费开支巨大,国际收支恶化,美元发行量越发不受节制,美元信用遭到严峻挑战。据统计,1970年,美国资本外流100亿美元,1971年增至300亿美元。此时,国外积累的美元价值已是美国黄金储备的4倍,布雷顿森林体系危如累卵。

(图片来源:视觉中国)

在此过程中,美国等西方国家也曾试图对布雷顿森林体系进行修补,比如用特别提款权来替代黄金,使之成为储备货币等,但这些举措能够发挥的作用都非常有限。

此外,布雷顿森林体系的建立,意味着参与国要在一定程度上放弃经济主权,这也受到了许多国家的诟病。法国前总统戴高乐曾直言不讳地表示:这种制度赋予了美元特权,把世界贸易变成了美国的仓库,以至于美国出现贸易赤字,不用像其他国家那样为外汇储备减少而苦恼,只要多印些美元就可以向其他国家换取商品和劳务。1967年,戴高乐责令法国央行,将法国所持的美元全部兑换成黄金,一时间引发不少国家效仿。

在内部设计缺陷和外部反对声浪的共同冲击下,布雷顿森林体系受到的压力越来越大。20世纪70年代初,欧洲市场开始出现美元抛售潮,各国纷纷从美国兑换黄金运回国内,美国的黄金储备急剧减少。

美国政府终于坐不住了。1971年8月15日,时任美国总统尼克松向全美发表电视讲话,关闭黄金窗口,35美元兑换1盎司黄金的承诺不再有效,一个时代由此终结,美国曾经对世界作出的无限承诺以食言告终。

旧体系用自身的终结推开了新体系的大门。1976年1月,国际货币基金组织在牙买加首都金斯敦举行会议,并通过《牙买加协议》。根据《牙买加协议》,会员国可以自由选择任何汇率制度,包括采取自由浮动或其他形式的固定汇率制度。黄金不再作为货币定值标准,黄金可以自由地在市场上交易。至此,一个完全不同于布雷顿森林体系的国际货币体系得到国际社会的认可。

站在今天,回望这个80年前设立的国际货币体系,我们需要看到其在特定历史条件下的价值。布雷顿森林体系是二战后国际社会合作的成果。作为布雷顿森林体系的两大支柱,国际货币基金组织与世界银行这两大国际机构,时至今日仍在制定国际规则、稳定汇率与金融秩序、调节国际收支平衡、促进经济增长等方面发挥着重要作用。但它“短暂的一生”也向世界揭示了这样一个真相:人类社会在不断发展,多极化是必然的历史趋势,那些构建单极体系的尝试注定无法长久。

来源/经济日报(作者袁勇)

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

“中国”一名,于三千年间沿用不辍,含义多有流变:从先秦的“中央区域”“城中”“邦国”“都城”之义,汉唐的“中土”“中原”之称,再到...

“中国”一名,于三千年间沿用不辍,含义多有流变:从先秦的“中央区域”“城中”“邦国”“都城”之义,汉唐的“中土”“中原”之称,再到... - 注:大盛魁,清代内蒙古归化城(今呼和浩特市)的大商号。外号“半个归化城”,与元盛德、天义德合称归化城的三大商号。1662—1722年(康熙年间),山西省太谷、祁县的王相卿、张...

- 清初,满清屠戮有多残忍,清末,被屠戮就有多残忍,野蛮终会被野蛮所吞噬。01嘉定三屠清顺治二年(1645年),豫亲王多铎,努尔哈赤第十五子,率清军出征江南,五月破南京,随...

- 众所周知,计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生了重大而深远的影响。那么,计算机究竟是谁发明的呢?在西史叙事中,第一代计算机(电子...

-

(本文根据司马南老师视频节目整理,内容有删改)司马南:我代表网友问雷倩老师一个问题,您和其他台湾的仁人志士一直为两岸和平事业奔波,会被台湾的民进党当局派特务跟踪吗...

(本文根据司马南老师视频节目整理,内容有删改)司马南:我代表网友问雷倩老师一个问题,您和其他台湾的仁人志士一直为两岸和平事业奔波,会被台湾的民进党当局派特务跟踪吗... -

败家石“青芝岫”是怎么来的?先败光了一个家,后败光了一个王朝!

在北京颐和园的乐寿堂中有一块巨大的石头,这块石头高4米,宽两米,长达8米,这块独体石头经过自然风化浑然天成,怪石嶙峋,被誉为天下奇石,但它更为响亮的名字是“败家石”... - 之前写过一篇类似的,被F了,但看现在这形势,是有必要再说说的,简单说。从资本主义的特性来说,如果经济出现大的问题,解决不了的矛盾,诉诸于战争是唯一方式,这没有任何疑...

-

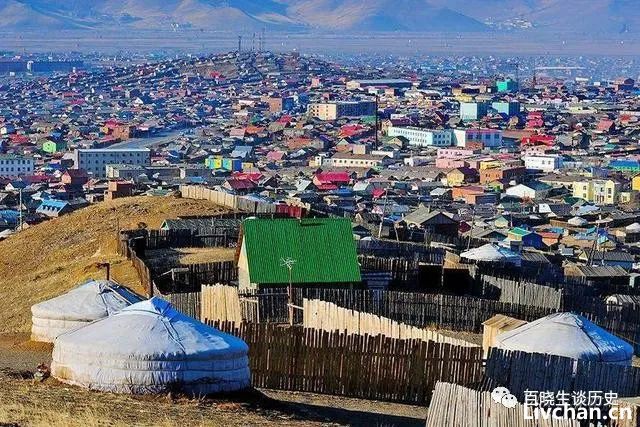

蒙古国和我国的内蒙古历史上都曾是蒙古的一部分。辛亥革命发生之时,北洋政府在国内反对分裂、维护统一声浪的压力下,与沙俄进行了艰难的外交交涉,最后于1915年与俄、蒙达成...

蒙古国和我国的内蒙古历史上都曾是蒙古的一部分。辛亥革命发生之时,北洋政府在国内反对分裂、维护统一声浪的压力下,与沙俄进行了艰难的外交交涉,最后于1915年与俄、蒙达成... -

西方发明了“非洲起源说” 中国科学家完善了它,并将中国的祖族定位为“古羌”

一、1987年,美国科学家提出“夏娃说”这里还是再次重复交代一下:对于中国人的人种起源,在1987年以前,全世界都公认中国人的老祖先是蓝田人和北京人。但是1987年后,美国科学... -

“国士无双”的韩信仅有35年人生,却为后世留下了34个成语,堪称传奇

他的一生经历了磨难、屈辱、辉煌、悲惨等等太多故事,他从一个苦难孩子一步步成为了西汉的开国功臣,其人生的传奇性不言而喻。他就是韩信,...