2024年9月16日零点20分,开国上将宋任穷之女宋彬彬于美病逝。

据宋家消息:

宋彬彬在2024年9月14日

13:50从医院回到家了。

她在家休息了36小时在家人的陪伴下于2024年9月16日0点20分走完了她77岁的一生!没有任何痛苦,极其安祥的平静默默的心怀感恩的告别了

她的亲人,同学,朋友!

宋彬彬,女,1947年生,开国上将宋任穷之女。宋彬彬曾因一张在天安门给领袖戴红袖章而闻名全国。

改开后赴美拿到地球化学博士,1989-2003年在美国马萨诸塞州环保局任环境分析官员,后加入美国国籍。英资北京科比亚系统工程有限公司和北京科比亚创新科技发展有限公司董事长。

宋彬彬在历史的经历的著名事件是原北京师范大学附属女子中学(现北京师范大学附属实验中学)党总支书记、副校长 死亡一事。

宋彬彬既非最出众的革命二代,也非最长寿的一位,她甚至不是宋任穷最喜欢的女儿,但毫无疑问,宋彬彬是一位“红”了大半个世纪的红人。

1949年,南京解放前夕,为接管南京组建金陵支队,宋任穷任负责人。解放后,宋任穷任南京市军管会副主任、中共南京市委副书记。这一年,宋彬彬两岁。

她自小性格刚强,不爱笑,更少哭泣,长大后,同伙伴一起进学,人人都视她为半个男孩。

19岁那年,宋彬彬留着典型的“刷子头”——将辫子剪短至颈部,用织毛巾的竹针自头顶把头发从中间向两边分开,划线分出刘海,再用尺子划一道整整齐齐的横线,剪刀沿横线剪过,刘海便齐刷刷挂在脑门儿。

接下来,将一分为二的头发,一遍遍分别至头顶,最后用橡皮筋将头发紧紧箍成两把坚挺的刷子,再把两根“刷子”辫底部剪齐。

也正是那一年,在天安门城楼上,毛泽东身着军装,出席百万人规模的群众大会。

城楼上,很多国家领导人脸色沉重,一言不发。同天安门下狂热高呼“毛主席万岁”的群众形成极大的反差。

周恩来临时决定,安排一部分中学生上城楼,以活跃气氛。常砢和宋彬彬就是其中的两个,而在此之前,年龄相差3岁的他们素未谋面,都是好强的性子,明里暗里较着劲。

常砢的父亲是中将常乾坤,中国空军的缔造者之一。

常砢原本打算亲自上前去给毛泽东戴上袖章:“我自己的袖章是一块没有字的红布,先给我爸上了。”当日,常乾坤将军也在城楼之上。

“后来,我不就看见宋彬彬戴着红袖章。我想,让这些老革命尤其是主席戴上袖章,我们红卫兵不就能获得认可,被公开承认了吗?”

想到这里,常砢立刻伸手向朝宋彬彬要来了她戴的袖章,宋彬彬不明所以,很顺从地给了他。

年轻男孩想闯过去给毛泽东戴,却被便衣警卫拦住了。

他回来,带着宋彬彬和另外一男一女,四个学生又急急忙忙地奔了过去。

“我们俩男生把便衣抱住,她们俩就过去了。”当然最后那一步是由宋彬彬完成的。

在毛泽东身边,宋彬彬遇上另一道防线——一公安部部长谢富治。谢富治认识她,清了清嗓子问道:“干什么?”

“给毛主席戴袖章。”

就这样,宋彬彬作为代表,成功为毛泽东戴上了袖章。

一个女播音员用播音腔复述了毛泽东和宋彬彬在城楼上的即兴对话,主席望着梳两条小辫,戴一副白色塑料框近视眼镜的女孩问道:“你叫什么名字?”

她回道:“叫宋彬彬。”

“是文质彬彬的彬吗?”

“对。”

“要武嘛。”

毛泽东的本意或是——女儿家要内修文质,也要外锤筋骨。但宋彬彬那一伙人却很是粗暴地处理了这一对话。

她从此改名宋要武。

从那时起,全国都兴起改名风潮。姓党的改名叫党最亲,姓杨的改名叫杨光照,姓武的改叫武装斗,姓东方的改名叫东方欲晓。

姓吴的、姓白的名字最难改,比如改叫造反、革命、党、胜利之类,一加上姓,没法叫了。

但针对这种情况,也并非全然无计可施,有个姓白的小将干脆改姓红,起名叫红形彤。

1966年6月的一日,正在跑步的刘进听到喇叭里广播北京大学聂元梓的大字报,深受启发:原来我们也可以这样!

随后她找到了宋彬彬,这个她颇为欣赏的“红人”,问道:“你愿不愿意和我一起写大字报,给学校提意见?”宋彬彬没理由拒绝,她痛快地答应了。

刘进的父亲刘仰峤曾任河南、湖北省委书记,最后调任高等教育部副部长。

后续,她随同一起转学到北京。进入女附中的刘进很快成为学校大力表彰的模范学生,给全校作报告“怎样克服骄娇二气”。

每天6点多,刘进就来到学校,带领同学做60个仰卧起坐、俯卧撑、长跑。

参加劳动,两个女生抬一筐土,她一个人挑两筐。因为这张大字报,刘进由高三3班的民兵排长,一跃成为统管全校学生的“学生代表会”主席,宋彬彬成为四个副主席之一。

1966年8月20日,《光明日报》刊发署名“宋要武”的文章,题为《我给毛主席戴上了红袖章》。第二天,《人民日报》全文转载。

宋彬彬至死仍否认《光明日报》那篇文章出自她手。

在她给毛泽东戴上袖章的13天前--1966年8月5日,女附中的党支部书记、副校长卞仲耘死于该校女生的一次揪斗,成为北京最早殉难的教育工作者之一,年仅50岁。

史称“八五事件”。几十年后,为了辩白自己与校长之死、“八五事件”、“宋要武”的关系,晚年的宋彬彬东奔西走、心力交瘁。

1966年下半年,女附中学生叶维丽去南方,发现到处贴着传单:“宋要武”亲手打死了六七个人。可想而知,“宋要武”三个字在一定时期内几乎成为了暴力的象征。

关于她参加“杀人竟赛”的种种流言在各地流传。她依旧是“政治新星”,但又几乎成为了一个残暴不堪的魔头了。

宋彬彬本人到外地串联,在火午上遇见邻座几个人痛斥“宋要武”,第一反应不是反驳也不是澄清,而是一阵心悸,因生怕被人认出来,只好慌慌张张地将眼镜摘下来,跟着大家伙儿一起骂。

1980年,宋彬彬去了美国,在波士顿大学读地球化学专业。

在这期间,有中国留学生认出了她,前去举报她:“宋要武怎么能来上学?她是个杀人狂!”

中国大使馆听闻此事纳闷又紧张,赶忙要求中组部调查。

“宋彬彬到底有没有打人?”这是他们需要调查的第一个问题。

他们从北师大附属实验中学那儿得到的回答是:没有看见。

不是“没有打人”,也不是“没有杀人”,而是“没有看见”。

虽然有几分模糊其词的嫌疑,但是有了母校的证明,宋彬彬好歹是得以完成学业。

1989年,宋彬彬成为麻省理工学院的第一位来自中国的地球化学女博士。

只不过,宋彬彬没有想到,过了十几年,又有人将此事翻了出来细究。

当年北师大附属实验中学高一3班学生的王友琴1979年以全国高考文科状元的成绩考入北京大学中文系,后赴美留学,成为芝加哥大学中文教师。

几十年间,她回国做了大量有关十年动荡时期受难者的采访工,被民间称为“有良知的历史义工”。由于她的文章,“八五事件”才进入公众视野。

十年动荡过去后,叶维丽同样赴美留学,后来成为了马萨诸塞大学波士顿分校历史系的终身教授。

她父母跟已故的卞仲耘相熟。她承认:“那段往事随我一起漂洋过海,可它没有消寂,而是不时地出现在我的噩梦中。”

2002年,她回国休假,开始调查“八五事件”。不久,叶维丽就找到刘进采访。刘进发现,自己对当年好多事情都记不清了。

如何可以遗忘呢?这种刺激让叶维丽启动了自己的调查。

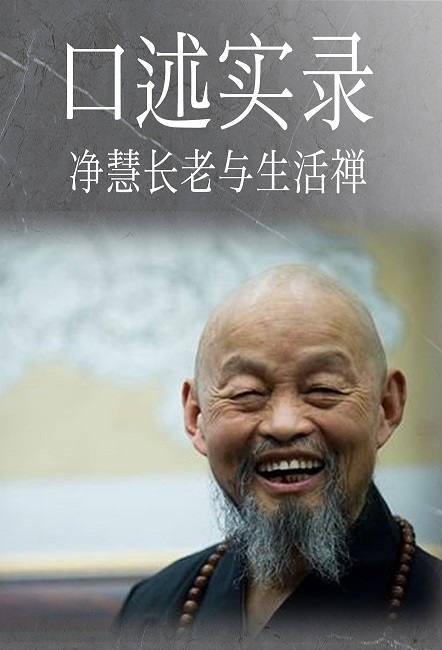

叶维丽去拜访了卞仲耘的丈夫、八十多岁的中国社科院近代史所退休研究员王晶垚。

发现老人手中有些手写的“八五事件”相关材料和法律文书,可惜的是,有些字迹因时间久远,已经难以辨认。怎样把这批材料给抢救出来?叶维丽找到另一位女附中毕业生于羚。

“我不能忘,不会忘,我也不敢忘。”于羚这样形容自己记忆中的“八五事件”那一天,她亲眼看到了濒临死亡的校长。

当听到叶维丽需要她的帮助之时,她表示:“我义无反顾。”

于是,她每天乘坐公交车穿越半个北京城,去王晶垚家里帮忙整理材料。她从头学习电脑打字,用了整整3年时间,终于将所有资料整理完毕。

于羚已经几年没有见过王晶垚了。有人骂她是“宋彬彬团队”派到王家的“卧底”。这些言论无疑加重了她的心理负担。

2006年,她和叶维丽陪着刘进,去了王晶垚家。

宋彬彬没去,她怕自己“宋要武”的身份刺激到当时已经八十高龄的王晶垚。气氛很和谐,王晶垚非要留几人吃饭。双方都没有谈卞仲耘之死,宋彬彬应该负什么责任的问题。从王家出来,刘进长出一口气:“总算完成多年心愿啦。”

几年后,叶维丽先后发表了数篇和“八五事件”有关的学术论文。她的核心结论之一是:“宋要武”害了宋彬彬。“八一八”之后,宋彬彬在全国人民心中变成了钦定的“宋要武”。

而“宋要武”正好来自刚刚打死了校长的学校。就这样,历史错位,将这一罪行全然安在了宋彬彬一人头上。

“王先生那时其实并不恨宋彬彬,只是觉得她有部分领导责任。后来……”对宋彬彬来说,这无疑是可以卸下心灵重担的一个好消息。

但好景不长,不到一年,形势急转直下,还没等到宋彬彬亲自前去拜访老人,她就变成了王晶垚发公开信痛斥的对象。

2007年北师大附属实验中学的90周年校庆搞得“知名校友评选。宋彬彬就这样进入了校方视野。

通过刘进,他们联系到了身处美国的宋彬彬,同时传达了这样一条信息:“校长认为:在实验中学的历史上,宋彬彬的经历是一件全国人民都知道的事,实验中学不可能不记载。”

宋彬彬犹豫起来,听到“知名”二字她就犯怵。

她身边出现了两种截然不同的声音。一派是“你评这个干嘛,可别往自己身上找麻烦了,安安静静待着得了”;另一派——以她丈夫为代表,则怂恿她参加,他们认为这是一个好机会。

“长期以来,你一直没有说话的机会,可能这辈子也不会有说话的机会了,这次不用你自己说话,只要学校把你评为“知名校友”就等于替你澄清了初期的历史间题,你何乐而不为?”

很显然,宋彬彬的家属在某种程度上也受到了“宋要武”的影响。

宋彬彬丈夫的这一说辞没能第一时间说服宋彬彬,但却成功说服了刘进,她一寻思这事情可行,反过头来劝宋彬彬。

另一头,北师大实验附属中学的一位校友打电话给实验中学时任负责人袁爱俊,强烈抗议学校把宋彬彬评为“知名校友”:“你们敢!你们竟然敢?等校庆那天,我要去人民大会堂冲你们的主席台!”

2007年9月8日,实验中学主题为“光荣与梦想”的90周年校庆召开。

刚进会堂,便能看见一人多高的巨型照片:“八一八”宋彬彬给毛泽东戴上红袖章。

毫无疑问,这是醒目到刺目的一幕。

社会上掀起了一阵讨伐北师大实验附属中学和“宋要武”的分风气,各大媒体都对此持批判态度。

宋彬彬再次被推到了风口浪尖,但这一次,她挨了许久的骂,再也没跳出来火上浇油了。

2013年10月7日,陈小鲁举行了一场“道歉会”,在当年就读的母校北京八中,向被“文革”伤害的老师道歉。他以当年学生领袖、校“革委会”负责人的身份,向老师们鞠躬。

这场道歉会,是3个月后宋彬彬道歉会的直接诱发因素。陈小鲁受到的社会赞誉,给了她们勇气。

第二天,宋彬彬们对着卞仲耘铜像鞠躬的照片上了《新京报》。

王晶垚给徐小棣打了个电话,叫她过去一趟。

“你过来,帮我好好辨认一下,报纸上这几个鞠躬的人是谁。”

“这是错误吗?这是罪!对罪犯能宽容吗?”王晶垚提高了嗓门,脸色因盛怒而涨红,很显然,他不能容忍北师大附属实验中学将宋彬彬视为“知名校友”的举动。

2014年1月12日,宋彬彬前往北师大附属实验中学的一间会议室里,捧着《道歉书》,一字一句地念着,几度哽咽落泪。她的面前,是数十名她当年的老师、同学。

这一起旷日持久的罪与罚,终究落幕了。

校长之死:伤痕撕扯48年

老编的话

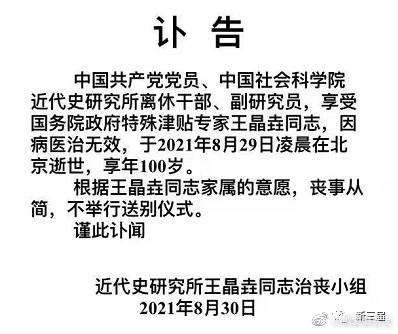

百岁老人王晶垚先生走了。他离休老干部的职业生涯平淡无奇,他的另一个身份却令人念兹在兹——他是文革中第一个被学生打死的卞仲耘校长的丈夫。

1966年8月5日,卞仲耘校长被自己的学生——北师大女附中红卫兵打死。次日,王晶垚先生做了这辈子最正确的一件事:他专门买下一部120照相机,拍摄了妻子伤痕累累的遗体和家人哀痛场景,使之成为珍稀的“文革”受难者铁证。

很多年后,他对采访者说:“我就是要让后来的人看看,这是人类历史上多么黑暗的一页!”可叹可悲的是,他等了55年,还是没有等来妻子被打死的真相。

本号转载《中国新闻周刊》记者几年前的一篇文章,以志缅怀。

1966年8月5日,卞仲耘被打致死。图为卞仲耘遗像及遇害时所穿衣服。王晶垚摄于1966年8月6日

2014年1月12日,在北师大实验中学一间会议室,宋彬彬宣读了一篇《我的道歉和感谢》,为自己在文革中的作为道歉。

北师大实验中学的前身北京师范大学附属女子中学,建校于1917年。不少党政军高级干部、统战人士、知识分子和社会名流的女儿曾在这里就读。

在上世纪60年代,这所学校接待过阿尔巴尼亚友人、工人李瑞环、甚至西藏农奴;只要开口,她们能轻易借到全套军装或傣族服饰来排练歌舞;她们知道许多内部消息,能看违禁的书籍和电影;校园里的柿子成熟了,掉下来烂在草丛里,也没有一个学生去摘——女生们觉得那是可耻的。

然而,1966年8月5日,原北师大女附中副校长卞仲耘,在校园里一场混乱的批斗中,被一群纯真、热情又是她心爱的学生殴打折磨至死,是北京文革中第一个被学生打死的教育工作者。

然而,关于“校长之死”的真相,48年来,始终没有清晰的描述。

从2001年秋天起,当年师大女附中的同学,叶维丽、于羚、宋彬彬、刘进陆续开始自发地走访调查。她们希望还原,校长遇难的8月5日前后,北师大女附中到底发生了哪些事,究竟是什么原因,促成了这起悲剧的发生。

她们将之称为“八五事件”调查。

她们曾以为真相触手可及。然而,8年调查中,她们发现:近半个世纪后,有许多感情,已被湮没;冷漠、遗忘与互相伤害,仍是回忆那个时代的主题。

卞仲耘王晶垚的幸福一家

我的记忆带着血迹

明眸皓齿,五官标致,气质端庄——2002年5月,在北师大实验中学85周年校庆上,1966届初三3班学生冯敬兰看见了副校长卞仲耘的黑白照片。这是她第一次仔细端详校长的样貌。卞校长含笑凝视着,冯敬兰却浑身发冷。

冯敬兰有点想不通,13岁时,为什么总觉得校长是个老态龙钟的女人?为什么从没有发现过她的美丽?2002年,冯敬兰已经51岁,从一名女中学生变成国企职工,与照片中的卞校长去世时的年岁相仿。

冯敬兰的同班同学叶维丽,也在这张照片前停留了15分钟。校友们在身边来往,她却没有听到一句评论。“一群中国最好的女校的学生,怎么能在文革开始两个月内做出杀害自己校长的事情?”叶维丽说,很长一段时间,她都为此感到困惑。

这时,叶维丽已是美国马萨诸塞州州立大学波士顿分校历史系教授。“像很多女附中的同学一样,‘八五事件’给我带来巨大的心灵创伤,我的文革记忆是带着‘八五’的血迹的,是带着1966年北京‘红八月’的血迹的。”在2014年1月12日见面会上,叶维丽说,即便到了美国,卞校长的身影还出现在她的噩梦里。

为了能够面对自己,也解决这个困惑,从2001年开始,叶维丽决定利用每年假期回国的时间,开始一项针对“八五事件”的调查。

1950年代中期,卞仲耘和她的一对儿女

文革中,冯敬兰出身不好,被列为班上批斗对象。卞校长遇难当天,她到班上去,发现课桌被分成两边,中间拉了一根绳子,悬挂着粉纸黑色隶书体的对联,上联是“老子打天下......”,下联是“儿子镇妖崽......”,对联很长,几乎拖地。

她随意问一个同学发生了什么事,那位同学不仅不回答,还不屑地对她说:"我和你的本质不一样!"

冯敬兰还记得,班上一个干部子弟特别蔑视她,“你知道我为什么讨厌你吗?你跟我讨厌的一个小学同学长得特别像!"

冯敬兰因此更关注文革中显示出的人性的丑陋,“私欲和野心,过分张扬的个性,强烈的表现欲,女人的嫉妒心、虚荣心和病态的虐待狂心理,都是我们生命的毒素。"

得知叶维丽要调查“八五事件”后,冯敬兰主动承担了帮忙组织、联络的工作。

叶维丽还记得,卞校长遇难的第二天一早,学校广播里传来一个女同学的声音:“死了就死了!”广播里说了很多,但只有这冷漠绝情的一句话,一直留在叶维丽的心上。说这话的是刘进。

刘进,原北师大女附中1966届高三3班学生、1966年6月3日至7月末工作组驻校期间,担任学生代表会主席。当年,她随父亲刘仰峤(时任高等教育部副部长)从河南来到北京。

“穿着洗得发白的布褂子,裤腿挽到膝盖赤脚不穿鞋,齐耳的短发扎起一个硬撅撅的刷子,像电影里的女游击队员”,一位同学回忆这位学生领袖,“全校学生都认识她,她却不认得我们。"

死者卞仲耘和她的女儿们

时隔38年后,叶维丽才有机会抛出埋藏已久的问题。2002年,一次插队知青聚会上,她见到刘进。后者头发已灰白,剪得更短了还是一副风尘仆仆的模样。叶维丽上去就问她:“你是不是说过那句话:'死了就死了'?

“说了。”刘进没有犹豫。

刘进告诉叶维丽,那是传达校长遇难当天晚上北京市领导的意见。刘进的父亲6月中旬因被打成“蒋南翔的黑副帅”而停职,听到领导说这话,刘进心里“咯噔”一下:“难道我爸爸也会这样?"

刘进说,卞校长死后,她自己也陷入矛盾。她追求革命,却不理解暴力。“到底是善还是恶?"这之后,她决定只做自己看得清楚的事情。下乡插队4年后,她回到北京,先做教师,后来在一家出版社工作至2007年退休。

但是,叶维丽想知道更多答案。比如女附中红卫兵是什么时候成立的;卞校长遇难那天的具体过程......刘进发现自己只记得场景片断,却不记得更多细节。

刘进便去找宋彬彬求证。1969年初,宋彬彬去内蒙古插队,后来相继考入长春地质学院、中国科学院研究生院学习,1980年赴美留学,两人一度中断联系,直至2003年宋彬彬回国才重新热络。

她问宋彬彬,女附中红卫兵是什么时候成立的?

宋彬彬却反问她,"我是不是红卫兵啊?"

“你都戴了红袖章了,怎么不是呢?”刘进急了。

她对宋彬彬怀有愧疚。几十年来,宋彬彬在骂声中度过,刘进觉得是自己害了她。北师大女附的第一张大字报是刘进提议宋彬彬签名的;宋彬彬带队上天安门城楼,也是刘进临时安排的。如果没有这一切,或许之后的历史会有所改变?

"40多年来,有两个不同的宋彬彬:一个是老师同学们认识、了解的宋彬彬,另一个是成为文革暴力符号的'宋要武'。”宋彬彬本来一直不愿意出面,2002年,她与“八五事件”的联系被写入美国一本学术著作,并被大学课堂引用,她才深感出面澄清的必要。

“卞校长的死一直在心里放不下,她的惨死让我感受到的不只是震惊和悲哀,还有一辈子的歉疚和悔恨”,宋彬彬回国后,刘进和她商量调查记录学校文革初期的情况。之后叶维丽、于羚与刘进、宋彬彬汇合。2007年底,冯敬兰也正式加入进来。

五人中,叶、宋、刘都是干部子弟,冯敬兰与于羚则来自普通家庭。她们组织同学聚会拜访健在老师,希望能够最大限度重新记录当年的事实。

死者卞仲耘和她的四个孩子

遗忘与回避

然而,调查的进展却远远不如预想得顺利。

她们遇见不少支持的老教师,“你们头发都白了,再不记录就晚了”。但不赞成的人也有很多。有老师说,文革已经定性了,要向前看,没必要记录了。

一位原女附中教导主任,给刘进写下六七页纸的书面意见,提出对把细节抠得如此仔细的质疑。“红卫兵就是一个暴力符号,你们为什么要分这么清楚呢?没有任何意义!"——这位老师对文革如此憎恶,有次在四川吃饭,不小心进了一个以红卫兵为主题的饭馆,立刻拂袖而去。

刘进曾碰见初中部的一位同学。当年,正是这个班同学去卞仲耘家贴满“卞猪头”的大字报。刘进问她知不知道这件事。没想到,对方一拍桌子,厉声问:刘进,你要干什么?

一次聚会时,一位女同学仍像当年一样用谐音称呼一位老师为“王八种”。文革时,这位同学就曾在窝窝头里掺沙子、插白旗,说王八种吃!其他同学提起这段,她反驳道:“有吗?我有吗?"

叶维丽到学校校史办去查找资料,工作人员竟然不知道卞校长当年是被本校学生打死的;2002年春,为纪念学校成立85周年而印制的校史“大事记”出版,1966到1976年期间,除了提到学校改校名外,其余一片空白。

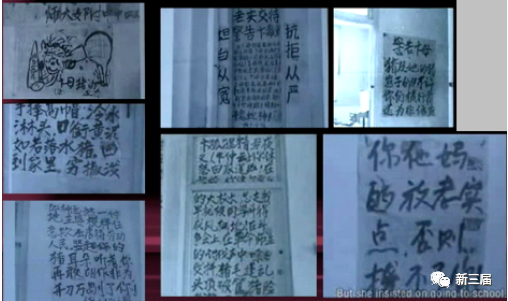

红卫兵贴在卞仲耘家的辱骂大字报

梅树民老师是当年的教导处副主任、学生党支部负责人,也是“八五”当天与卞仲耘一起被批斗的五位校领导中唯一健在的目击者。1972年刘进插队回京,第一个去拜访的老师就是梅树民。

当时她正在等待分配工作,想自学点日语,便问梅树民老师能不能教她。梅树民愣住了警惕地问:你怎么知道我会日语?

“梅老师居然害怕了,以为这又会揪出什么历史问题。"意识到这些时,刘进难受极了,"没想到文革对老师的精神伤害延续至今。

那次见面,梅老师留她吃了炸酱面。之后她时不时去和梅老师见面聊天,也曾说过“对不起老师”的话,不过两人却不多谈文革。

2006年4月,叶维丽、刘进、宋彬彬和于羚决定共同去拜访梅树民老师。她们虽然做了最坏的打算,却发现梅老师比预想得还要冰冷。他不说“请坐”,也没有倒水,反复说:党内有决议,不便多谈。问到“八五”当天的细节,他干脆回答:“我的脑袋上扣了纸篓,什么都看不见。"场面就此僵住了,谁也不作声。

过了很长时间,梅老师才责问刘进和宋彬彬:”当时你们都到哪里去了?你们学生党员都到哪里去了?"

四个都已年过半百的学生尴尬地坐在一边。

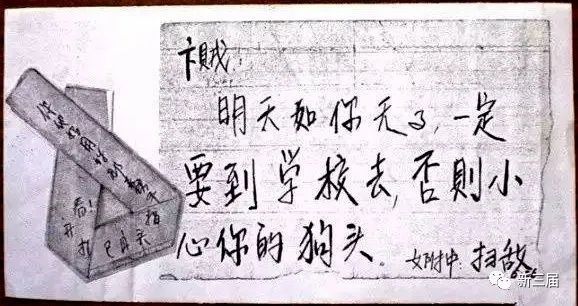

红卫兵勒令卞仲耘校长去学校接受批斗的条子

等到再和刘进见面,梅老师又问她:"如果是你父亲,你也会这样做吗?”“我当时特别盼望你们能来救我!”

刘进曾经认为,自己作为一名中学生对许多事情都无能为力,然而梅老师的问题,让她“感到一个师者、长者责问的分量”。

这次拜访两个月后,刘进亲笔写了一封道歉信寄给了梅老师。她曾在电话中询问老师是否有收到,老师只是回答:收到了。

直到很久以后,梅老师终于又在一次见面时主动开口提起:“刘进啊,你写第一张大字报之前为什么不跟我说一声呢?”他还说,"你们当时怎么就不能想点办法把老师们集中起来学习呢?这样不也是种保护吗?"

这一连串的“为什么”,让刘进越来越反思自己与文革的关系,“在历史的大潮面前,人们往往来不及思索而表现出自己最本质的那一面,如果每一个文革的亲历者都能够真诚地回忆和反思,那么连接这些回忆的碎片才有可能接近真实历史。"

1946年初夏,卞仲耘和丈夫王晶垚在晋冀鲁豫解放区

真相的困境

即便在愿意协助调查的人当中,真相的获得也不那么简单。50年前没有录音笔、摄像机,诸如此类的众多细节,仅靠个人记忆难以取得公论。

刘进记得,得知校长已经“不行了”,被放在一辆手推车上,是自己和其他人扶着车送去医院的;而卞仲耘的遗属王晶垚老先生此前对工友王永海的谈话记录显示,“是两个老师用担架把卞校长抬走的”;另一份时任北师大女附中副校长胡志涛撰写的《八五祭》中却记载:“校医带着两个穿白大褂的人把卞仲耘用担架从北门抬出去了。"

另一个分歧在于,“八五事件”发生时,师大女附中到底有没有成立红卫兵?刘进、叶维丽认为没有。调查时,不少同学回忆说,7月31日,学校贴出一张成立“毛泽东主义红卫兵”的大字报。因为她们坚决反对工作组,成为学生中的革命左派。

普通家庭出身的冯敬兰尤其印象深刻,因为“毛泽东主义红卫兵”特别说明,非红五类家庭出身只要表现好,也可以申请加入。这让她心头一热。

宋彬彬的记忆则是,临近“8·18”上天安门前,她和同学们还在匆忙缝制红卫兵袖章。

北师大女附中90周年纪念文集中的文革部分

2013年,北京大学法学院副教授、北师大女附中1967届初中生李红云从一位校友处得到一份原始材料表明,1966年8月7日,“文化大革命筹备委员会”开会决定,第二天宣布筹委会成立,并成立“红卫兵”。然而,这个结论很难得到认同。

“一般而言,凡在红卫兵三个字前带前缀词的组织,如‘毛泽东主义红卫兵''井冈山红卫兵',都是因为'红卫兵'这三个字已经被使用”,一位笔名“朗钧”的研究者说。

“想从红卫兵成立的时间说明卞仲耘的死与红卫兵无关,没有这个必要了吧!"一位老师毫不客气地说,“花那么多篇幅去解释“主义兵”和“红卫兵”不是一回事,人家只会觉得可笑、可气。四十年了,还在这里喋喋不休讲这种红卫兵内部的小分派,能说明什么?蠢!"

而最关键、分歧也最大的一件事,是一张写有七个人名字的字条。

这张字条最初在纪念卞仲耘去世的独立纪录片《我虽已死》中发布:右起第一竖行写着师大女附中,至左依次是“李松文”“徐岩春”等名字,最后两位是“刘进”“宋彬彬”。纪录片描述:这张七人字条是王晶垚从医院处获得的原件,签名者都是革委会负责人。

同样为北师大女附中1968届高中生、美国芝加哥大学中文高级讲师王友琴也曾来拜访王晶垚,事后介绍这张字条:这张字条是王先生请求当时在现场的女附中师生写的。王晶垚看后很生气,对来访的另一位朋友喊:“什么请求?应该是我'要求','强烈要求'!"

卞仲耘一家与友人出游

不过,刘进自己却完全不记得这张字条的存在。

2008年3月,刘进终于联系上了七人字条上唯一的老师李松文。数学老师李松文,是工作组期间教师代表会两位成员之一,也是临时党支部的负责人。

李松文老师一下子也不记得这张字条的来历了。“让我先想想。”他对刘进说。

隔了些日子,李松文老师告诉刘进,据他的口忆,这张字条是医院要求他们开证明时写的,“当时时间已经很晚了,没法到学校去开,我就问大夫签名作证行不行。大夫说可以,但得有老师签名。”于是,李松文老师带头第一个签下名字,征得本人同意后,再依次写下在场六位同学的名字。

双方各执一词。一方认为王先生是访谈后的二次记忆,属于“孤证”;另一方认为李松文老师的口述最多算是案发44年后的一份口供笔录,并不能成为历史案件的旁证。

叶维丽有感而发,“人们对卞之死的反应以及她们对'死亡宣告’的记忆,反映出每个人在当时所处的政治地位和个人处境,也说明了记忆的主观性。"

总有一些不曾料想到的细节,阻碍着让历史回归本来面目的努力。

2007年9月,北师大女附中几位老校友倡议为卞校长立一尊雕像,表达对卞校长永远的歉意,并让后人铭记。

1967届高中毕业生罗治作为主要联络人,向各届校友传达。罗治本以为会一呼百应百分百赞成。不料,有同学听说后反问她:卞校长不是高血压心脏病死的吗?有人说:现在都生活得很好,要和谐,还提那些干什么?有人“善意”提醒她:老百姓从来不能玩政治;甚至有人组织聚会发布特别声明:怎么瞎闹都可以,不许谈国事文事(文革之事)!

罗治还保留着一张流传到她手里的讽刺漫画:画中罗治拿着小本做传达指令状,旁边一头老牛咩咩叫。旁白:快向刽子手和主人们说去吧!

罗治想不通:这群当年从中国名牌女校毕业的、最好的学生,怎么能对校长之死如此蒙昧和无动于衷呢?

她特意把那个说卞校长因高血压而死的同学请到家里,打开电脑让她看材料。两人吃了中饭吃晚饭,从上午十点一直聊到晚上九点多,这位同学终于接受了罗治告诉她的情况:"原来是这样啊。”随后捐出50元钱。

校方的反应也出乎热心校友的预期。

校友们最初与校方讨论的方案是:在学校里开一个雕像落成仪式,卞仲耘校长的雕像将被安放在校园的操场上。但最终雕像落成时,校方表示楼板承重不行,安放的位置更改在教学楼一层的一间会议室内。

雕像底座上只有名字和生卒年月,同学们曾经建议的“文革受难者”没有刻上。

她们担心,要写了这五个字,估计连会议室都放不进去。

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 转自大河报博览在亲人逝去之后,他的家族后辈会为他立一座碑,并在碑石上刻上追悼的话语。在去墓园祭拜时,我们常常会在墓碑上看到“故”“显”“考”“妣”等字眼,你知道这...

- 春秋战国时期,有一些人名显得异常奇怪。比如:夫差、阖闾、斗榖於菟、勾践...这些名字读起来十分的拗口,看起来也怪异,甚至给人一种"外文音译"的错觉。当我们翻开《左传》《...

- 来源:灯塔小居

-

“不战而屈人之兵,善之善者也。”刘邦掌握了攻心的精髓。文 / 子玉人应该善于发现并利用自己的优势,这样做起事情来才能事半功倍,后来的...

“不战而屈人之兵,善之善者也。”刘邦掌握了攻心的精髓。文 / 子玉人应该善于发现并利用自己的优势,这样做起事情来才能事半功倍,后来的... -

我是在十八大前一年,2011年11月份,向中央反映了他们的问题。当年,徐才厚跟我谈过,暗示我,还不一定谁整谁呢?刘源你告谷俊山,还没准谷俊山把你整倒了呢?今年(注:2018...

我是在十八大前一年,2011年11月份,向中央反映了他们的问题。当年,徐才厚跟我谈过,暗示我,还不一定谁整谁呢?刘源你告谷俊山,还没准谷俊山把你整倒了呢?今年(注:2018... -

“三鹿奶粉”老板田文华,残害30万中国婴儿,为何能5年减刑3次?

2008年,号称有20年品质保障的三鹿奶粉爆雷,近30万婴儿备受其害。无数家庭彻底进入痛苦深渊,该事件震惊全国,身为三鹿集团董事长的田文华也锒铛入狱。故事到这里仿佛已经大... -

河北中国医学科学院肿瘤医院申请注销背后:19页举报信细数6大问题

注册登记不足两年的民办非企业河北中国医学科学院肿瘤医院(下称“河北医院”)申请注销,让这家号称总投资超90亿元的肿瘤医院和中国医学科学院肿瘤医院处在了舆论风暴之中。... - 平宋录,三卷,专门记载元朝平定南宋经过的史籍。记叙至元十三年(1276年)元军南下临安及宋幼主被俘北迁事,颇有史料价值。

-

《后汉书》是南朝刘宋时范晔撰写的一部纪传体断代史书,纪、传九十卷。现在通行的《后汉书》版本都收入晋司马彪撰《续汉书志》三十卷,填补...

《后汉书》是南朝刘宋时范晔撰写的一部纪传体断代史书,纪、传九十卷。现在通行的《后汉书》版本都收入晋司马彪撰《续汉书志》三十卷,填补... -

这一次,陈少杰赌输了。近日,斗鱼TV的当红主播“一条小团团”涉嫌赌博,确认被捕。而在去年,斗鱼CEO陈少杰同样被捕,理由是:开设赌场。掌舵手倒下,企业还能悄悄换人。头部...

这一次,陈少杰赌输了。近日,斗鱼TV的当红主播“一条小团团”涉嫌赌博,确认被捕。而在去年,斗鱼CEO陈少杰同样被捕,理由是:开设赌场。掌舵手倒下,企业还能悄悄换人。头部...