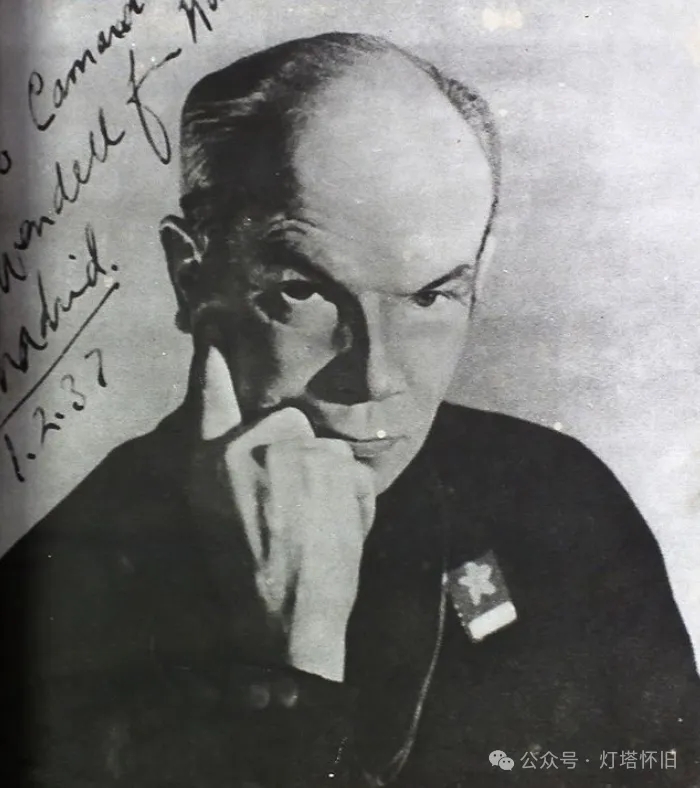

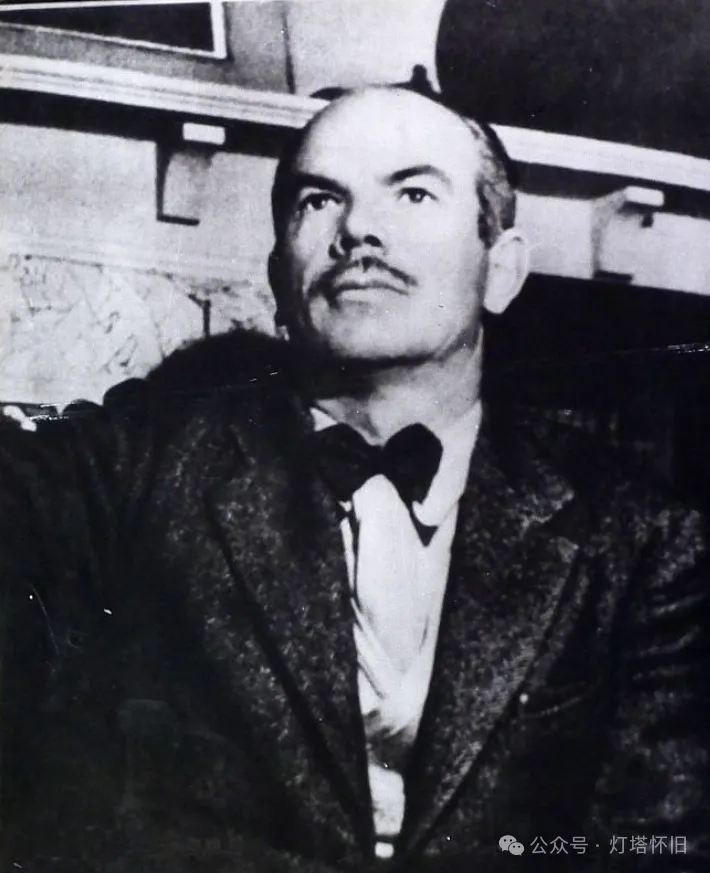

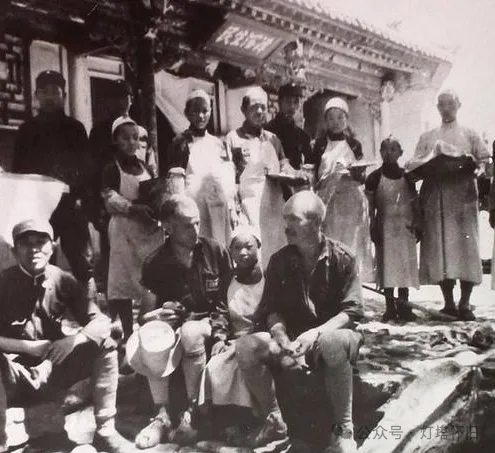

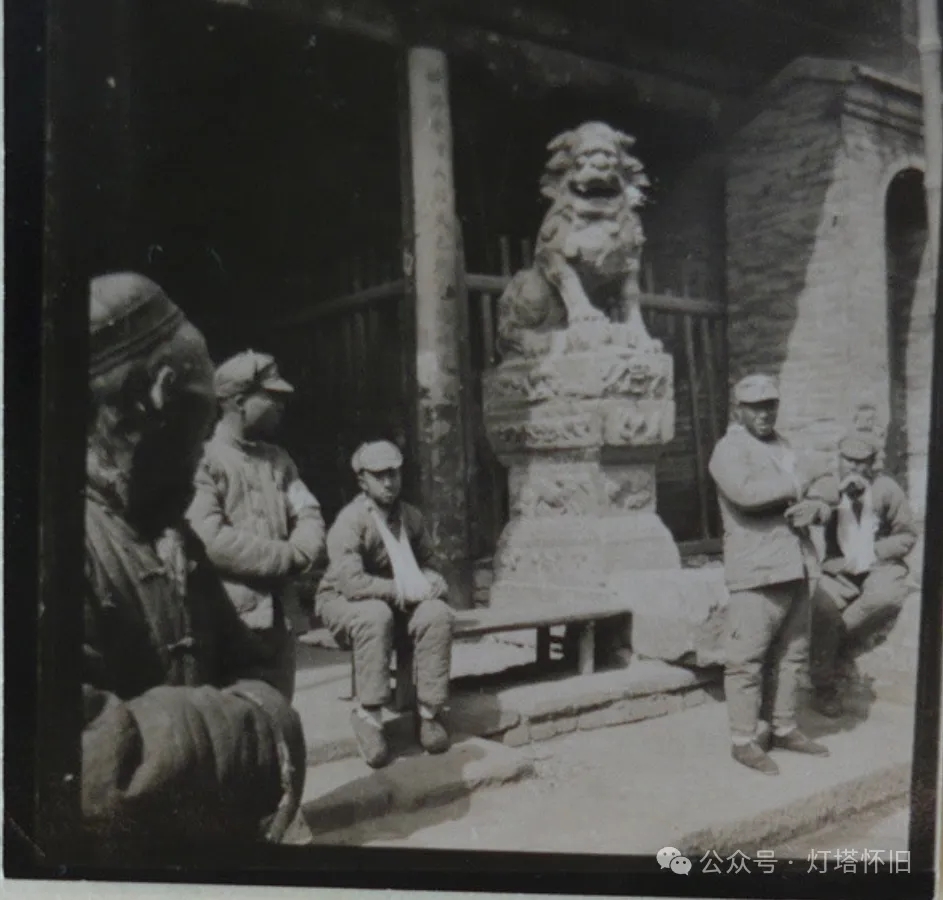

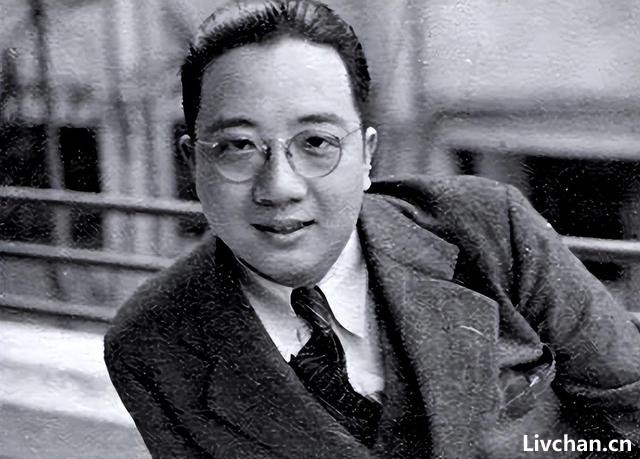

我偶然间看到了一组白求恩的老照片,你们还记得这位国际友人吗。

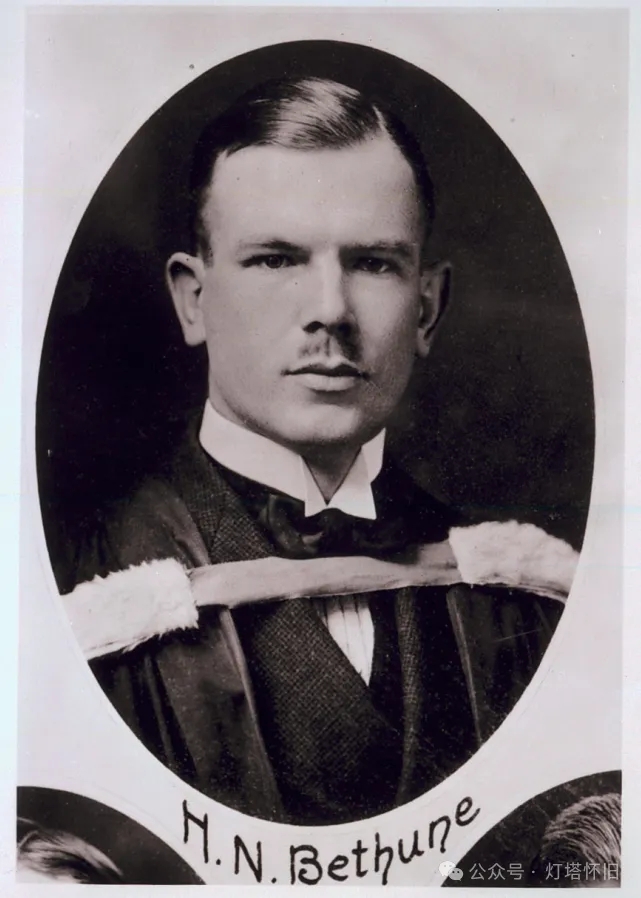

亨利・诺尔曼・白求恩,1890 年诞生于加拿大安大略省的格雷文赫斯特镇。

他从多伦多大学医学院毕业后,凭借着精湛的医术,本可在安逸的环境里享受优越的生活。

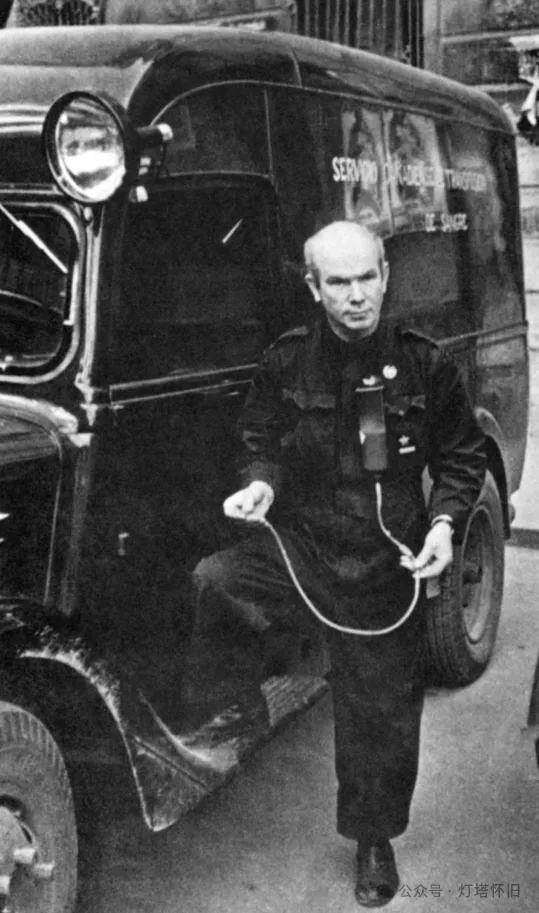

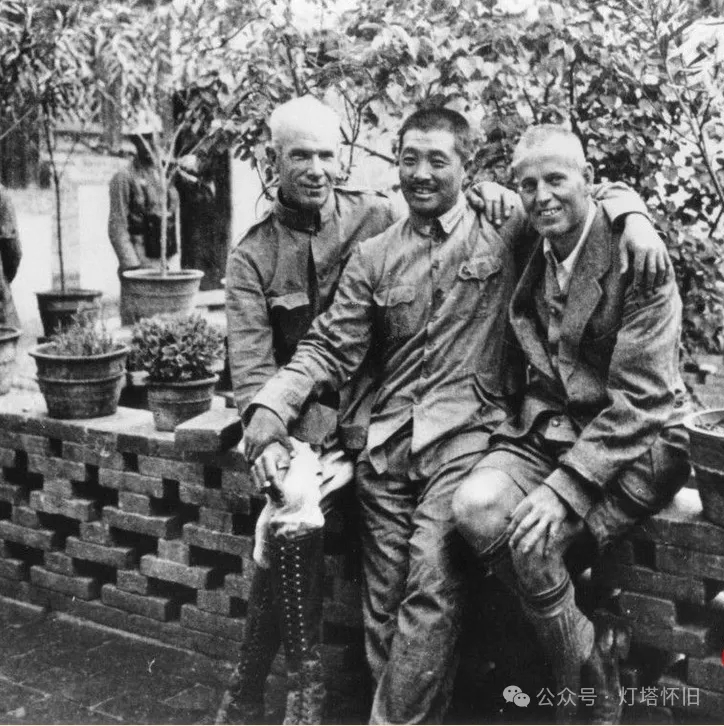

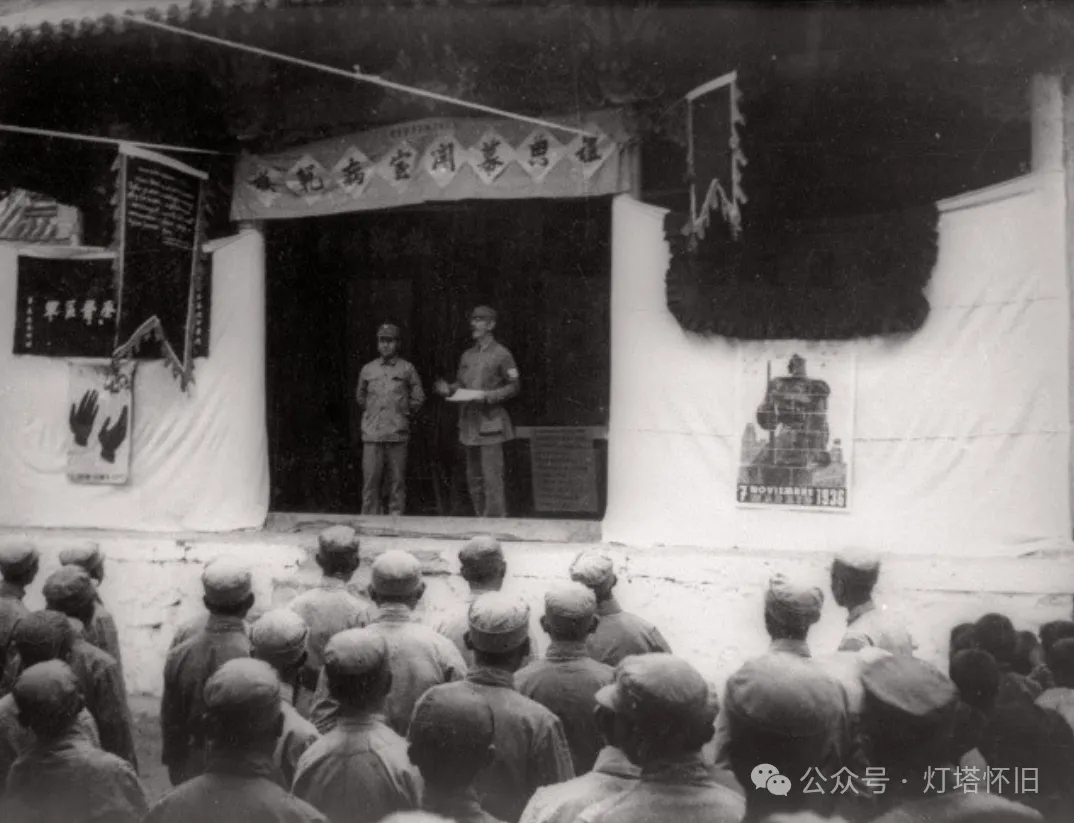

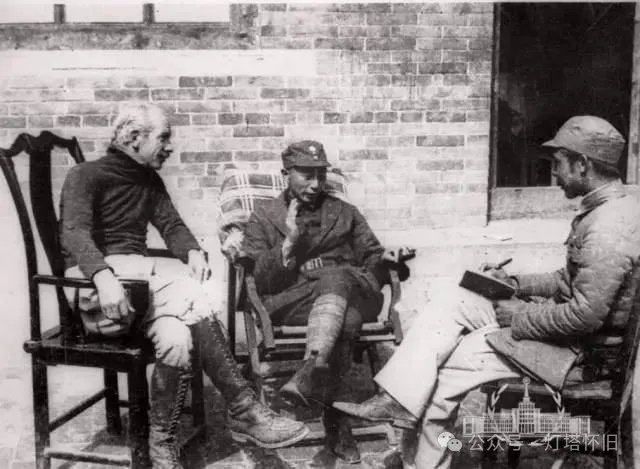

1937 年 7 月 30 日,白求恩在美国洛杉矶参加当地医疗局举行的欢迎 “西班牙人民之友” 的庆祝活动,在这里与中国教育家陶行知相遇。

陶行知向白求恩介绍了 “七七事变” 后中国的形势,白求恩被陶行知慷慨激昂的话语感动,毫不犹豫地表示愿意到中国去。

从此,怀揣着对人类苦难的深切同情和对正义的执着追求,投身共产革命当中,献身自我,救死扶伤。

以坚定的信念和无畏的勇气,将自己的医术奉献给那些最需要帮助的人们。

就这样,一位叫白求恩的异国他乡医生,却在中国的土地上,为了抗击日本侵略者,为了拯救无数中国伤员的生命,无私地奉献出了自己的一切。

他的选择,不仅仅是个人的决定,更是一种对人性光辉的彰显,一种对社会责任的勇敢担当。

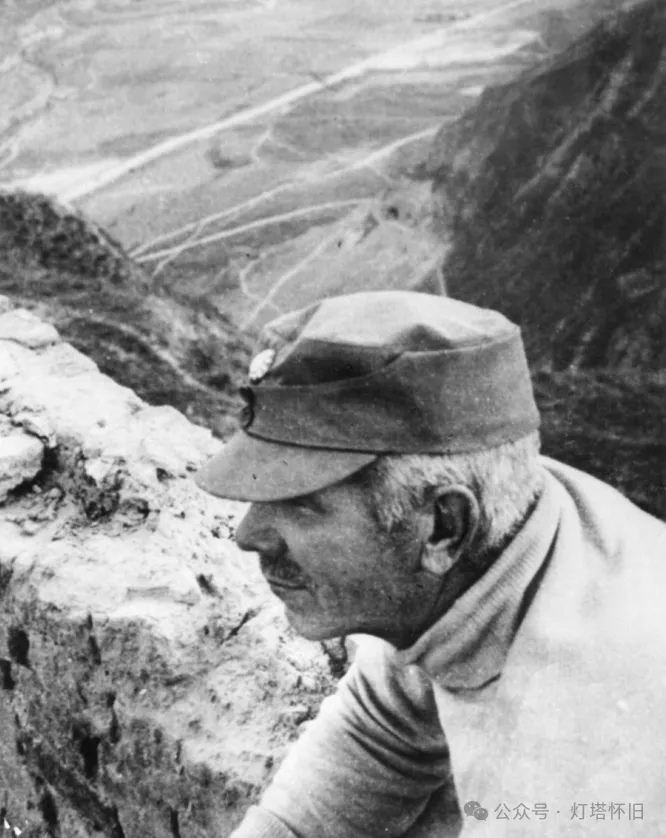

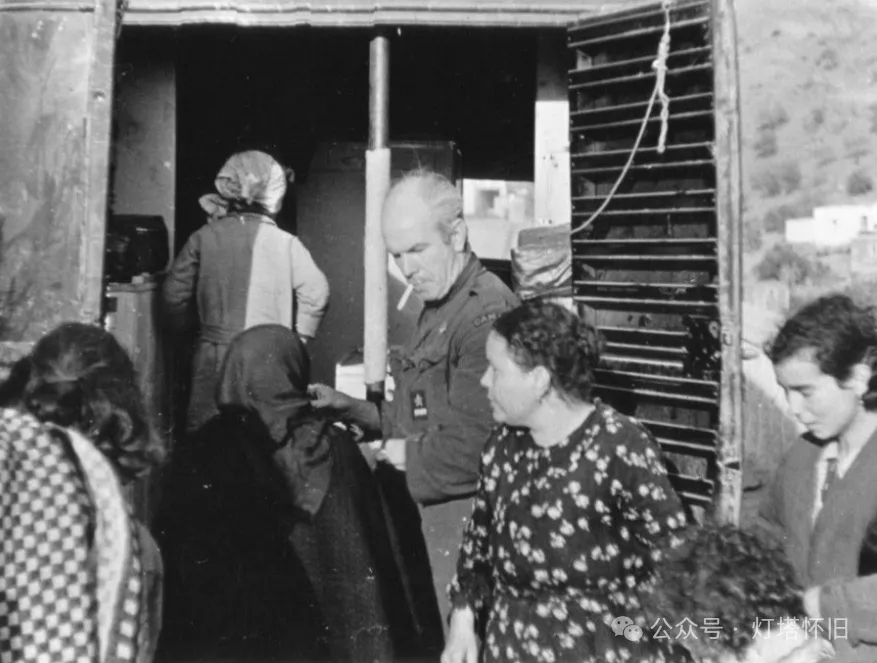

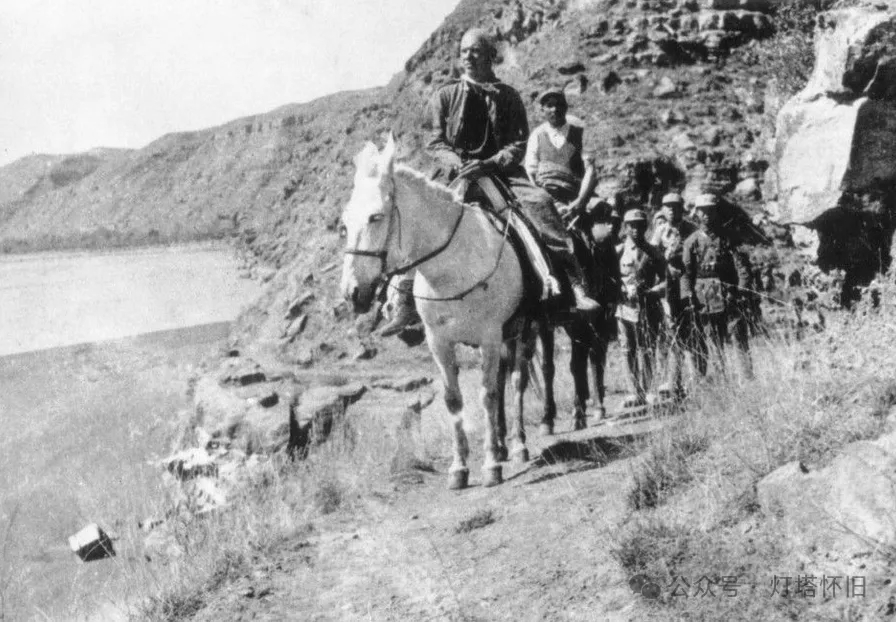

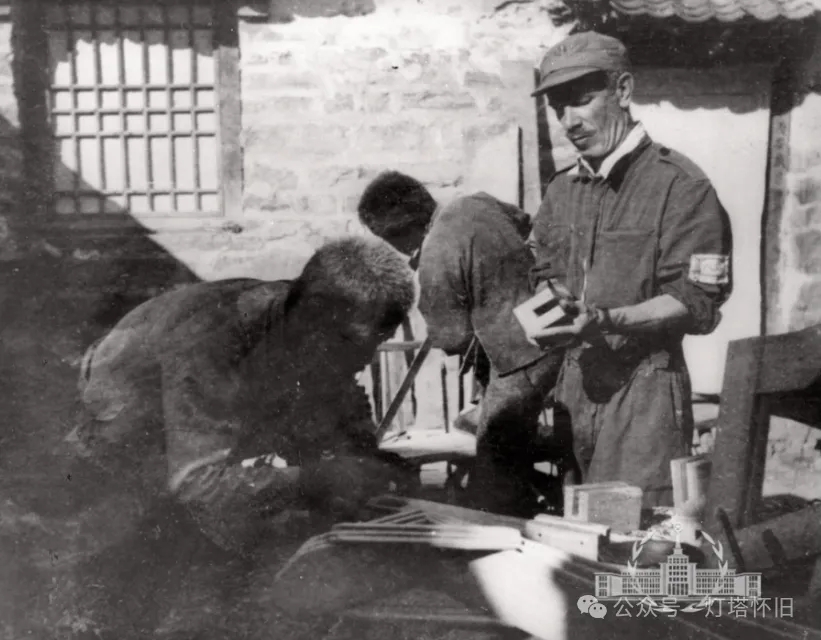

他放弃了舒适的生活和优越的工作条件,不远万里来到中国。在艰苦的环境中,他建立了流动医疗队,不顾个人安危,穿梭在硝烟弥漫的战场上,为伤员们进行着紧急救治。

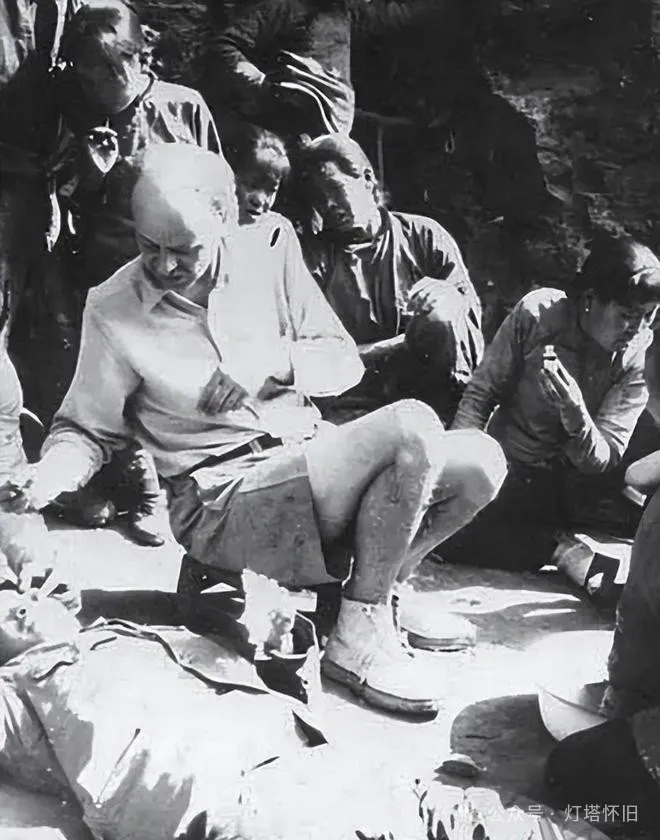

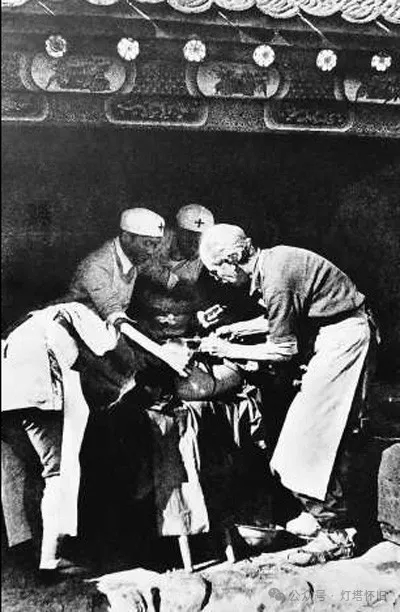

看着这张照片,我的想起了小时候的课本上学习的一篇关于写白求恩的课文,穿插的照片就是他正在埋头做手术,也是从那一篇课文中认识了白求恩,知道了他在中国的故事。

现在想起来,再看这些老照片,瞬间被拉回到了那个战火纷飞的年代。

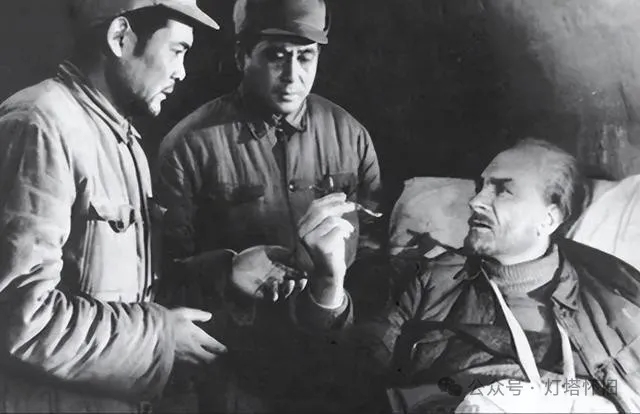

他日夜操劳,常常连续工作几十个小时,只为了能多挽救一个生命。他的双手,曾经拯救过无数的战士,他的身影是战场上最温暖的存在。

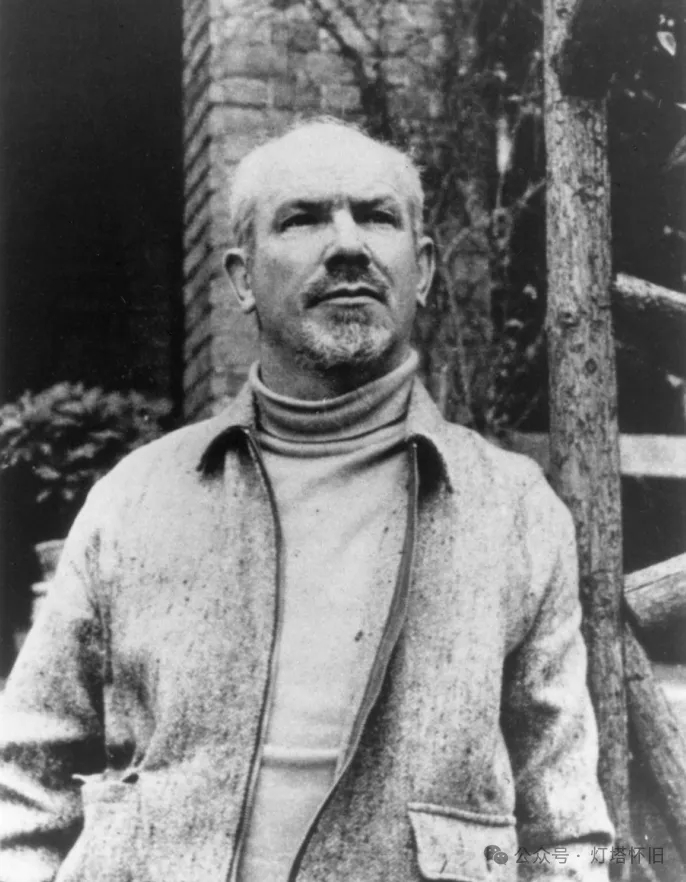

白求恩对待每一个伤员都的精心治疗。他严格要求自己,不断提高自己的医疗技术水平,为中国的医疗事业做出了巨大的贡献。

他不仅救治伤员,还培训了大量的中国医护人员,为中国留下了一支带不走的医疗队。

在那个物资匮乏的年代,白求恩想尽一切办法为伤员们筹集药品和医疗器械。他四处奔走,呼吁国际社会关注中国的抗日战争,为中国争取到了更多的援助。

他的努力,让无数的伤员得到了及时的治疗,也让中国人民感受到了来自国际友人的温暖和支持。

白求恩的精神,不仅仅是一种人道主义精神,更是一种无私奉献、不畏艰难、勇于担当的精神。他用自己的实际行动,诠释了什么是真正的国际主义战士,什么是真正的医者仁心。

多少年过去了,战争的硝烟早已散去,但白求恩的精神却永远铭刻在了中国人民的心中,他的故事不能被后世忘掉。

看着这张些老照片,我感慨万千。我们生活在一个和平的时代,享受着先辈们用鲜血和生命换来的幸福生活。

1939 年 11 月初,在河北唐县黄石口村,白求恩生命垂危。尽管身体状况极差,他却依旧坚持工作,不肯停下。

11 月 7 日,他在工作中昏倒,体温超过 40 度。晋察冀军区司令员聂荣臻下令全力救治,可在当时艰苦的条件下,白求恩病情持续恶化。

11 月 11 日,白求恩深知自己时日无多,写下给聂荣臻的遗书。他详细安排了自己的遗物,将行军床送予聂荣臻夫妇,英国皮鞋留给聂荣臻,马靴和马裤留给冀中吕司令,纪念品送贺龙将军等。

他还请求国际援华委员会为前妻拨一笔生活费,并表达了愧疚与牵挂。11 月 12 日凌晨,白求恩永远离开了。

这位伟大的国际主义战士,把一切都奉献给了中国的抗日事业与人道主义事业,他的精神激励着后人,永远被中国人民铭记与敬仰。

我们应该倍加珍惜这来之不易的和平,努力学习,勤奋工作,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

同时,我们也应该铭记白求恩等国际友人的恩情,传承和发扬他们的精神。让我们以白求恩为榜样,不忘初心,让他的精神在新时代焕发出光芒。

来源:灯塔小居

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 转自历史博览随着农业、手工业的发展与技术水平的提高,宋朝市场上商品的种类较之前代更加丰富,数量也大大增加。这些商品基本上可以归纳为两大类:第一类是属于生产资料范围...

-

颠覆大多数中国人的想象:犹太人贪婪霸道还恩将仇报,防“犹”之心不可无

1945年,在没有希特勒的授权情况下,德国希姆莱(下图)私自联系了瑞典红十字会会长福尔克·贝纳多特伯爵,通过他向杜鲁门、丘吉尔提出“和平建议”,即德国向英美西方盟国投... -

1990年8月,八名著名老中医一起上书时任中共中央总书记江泽民,并提出了一个请求。这便是在新中国历史上颇为著名的一场政治事件——八老上书。这起事件的发起者,即中医泰斗邓...

1990年8月,八名著名老中医一起上书时任中共中央总书记江泽民,并提出了一个请求。这便是在新中国历史上颇为著名的一场政治事件——八老上书。这起事件的发起者,即中医泰斗邓... -

云南白药创始人:救人无数,因拒交秘方被软禁入狱,58岁死于狱中

四大家族之一的陈立夫晚年曾回忆过这样一件事。1942年他到云南昆明视察,云南王龙云送了他十二瓶白药。车子开到贵州境内,那里山高弯多,他看到一辆卡车不小心翻车了,还造成... -

社会如何走向“一切向钱看”?李北方北外演讲:近三十年来目睹中国思想文化之“怪”现状

当今社会风气败坏的最典型表现,就是“一切向钱看”。相信这是绝大多数国人的共识。这股歪风源于80年代初,始作俑者是天津大邱庄支部书记禹作敏。他在介绍致富经验时,编了一... - 简化字总表(1986年国家语言文字工作委员会颁布)说明1.本表收录1956年国务院公布的《汉字简化方案》中的全部简化字。关于简化偏旁的应用范围,本表遵照1956年方案中的规定以...

-

现在才知道,当年上海甲肝大爆发,竟然是因为用粪车装毛蚶导致的。这个事情真的是让人大跌眼镜,也让人觉得非常无奈。事情是这样的,1988年那次大爆发,很多人都记得吧?当时...

现在才知道,当年上海甲肝大爆发,竟然是因为用粪车装毛蚶导致的。这个事情真的是让人大跌眼镜,也让人觉得非常无奈。事情是这样的,1988年那次大爆发,很多人都记得吧?当时... -

1938年,一家名为“联和行”贸易机构在香港成立。当时无人能想到,80年后它将成为世界70强的万亿央企——华润集团。其原始资金仅为两根金条,创始人秦邦礼文化不高,还是学徒...

1938年,一家名为“联和行”贸易机构在香港成立。当时无人能想到,80年后它将成为世界70强的万亿央企——华润集团。其原始资金仅为两根金条,创始人秦邦礼文化不高,还是学徒... - 人物简介范生福(1939年3月—)字森茀,江苏无锡人。著名中国画、连环画画家。中国美术家协会会员、艺委会委员,上海非物质文化遗产连环画继承人,上海美术家协会会员,比利时...

-

中国是一个历史非常悠久的古国,这么多年发展下来,也出现了许多不为人所知的冷知识,今天就来跟大家分析几个,一起来看看吧!唐代一向是许...

中国是一个历史非常悠久的古国,这么多年发展下来,也出现了许多不为人所知的冷知识,今天就来跟大家分析几个,一起来看看吧!唐代一向是许...