1、我研究粟裕将军战史,是因为发现目前的战史存在伪史,有揭露虚造,恢复真相的必要。针对不是粟裕,而是近年对粟裕的造神现象。

2、粟裕造神现象的最大问题主要是以下两点:

第一是把粟裕当成1947——1949年华东解放军的全军统帅。

但是实际上,1947 年 8月11日中央军委发布指示:

1/“华东野战军西兵团(粟裕兵团)统归刘邓指挥”。

2/ “许谭兵团(山东兵团)及其他华东部队一切行动由华东局指挥。”

也就是说,粟裕从 1947 年 8 月起,除了指挥除本部三个纵队以外,并不是华野其他部队的指挥员。并且粟裕直接上级是刘邓陈。

第二是把谭震林、许世友、韦国清等人的歼敌数字和战功都记到粟裕头上。

粟裕在1948年初对上一年战绩的总结中承认,西兵团战绩不如东兵团。东兵团战绩巨大。我们要追上。但是现在一些说法却把许谭韦的战绩都算到粟裕头上。

3、为了给粟裕造神,有人甚至编造故事作为信史,甚至伪造毛泽东语录以给贴金(例如凭空捏造毛主席与蒙哥马利谈话曾经赞扬粟裕。毛蒙所有谈话记录实际上早已发表。根本没有也不可能有这种谈话。)。

而对解放战争时期毛泽东对于粟裕失职及错误的多次批评,例如1948年9月政治局会上毛主席对粟裕的公开批评(印入《毛泽东文集》第六卷),却选择性地无视。

4、1947-1948年间粟裕战绩不佳。毛主席让粟裕下江南,粟裕顾虑重重,徘徊不敢去。这笔账,毛主席从来没有忘记。

而在济南战役、淮海战役、渡江战役中,粟裕既未担任战役总指挥,也不是华东解放军的总指挥,而仅是战场指挥员之一,但他的作用却被一些文艺作品夸大。

5、值得注意的是,作为粟裕的主要领导人的陈毅、邓小平、谭震林等则常被刻意贬低。

有人贬低说陈毅不会打仗。但是事实上在整个解放战争中,陈毅才是华东解放军的唯一司令员和统帅,从头到尾毛主席和军委都对陈毅给予极高的信任。

陈毅不仅始终是华东军区、华东解放军司令,也是华东野战军司令员兼政委,还是中原解放军的第二司令员,后来也是第三野战军的司令员。

另一个被高度信任的人是邓小平。邓小平不仅是中原局书记、中原野战军政委,在淮海战役和渡江战役中是同时指挥华野及中野的总前委书记,还同时当过第二野战军和第三野战军政委。

通过这些跨区、跨军的兼职,可见毛泽东对陈邓二人的寄托之重。

而对于粟裕呢?在整个解放战争从始到终,粟裕一直只是名义的华野副司令,直到淮海战役后组建三野,粟裕也仍然只是副司令。

期间华东部队历经多次改编和改组,但是粟裕从头到尾没有摆脱这个副字。而且粟裕的实际指挥范畴,多数时间是粟裕兵团三个纵队。如果粟裕真那么重要、仗真打得那么好,会如此不被重用吗?

在整个解放战争中,真正的全局指挥者、调度者都是毛泽东和中央军委。

所以并不是要抹黑粟裕,而是本来他的战绩并不漂亮。只好靠虚构故事甚至谣言来化妆美容。

6、必须指出,粟裕战争回忆录,有些内容失忆及失实。

1959年后粟裕脱离军队任职军科,负责领导编写战史。目前的华东战史和军史基本框架,是粟裕在1962年前后指导下拟定。当时军科有领导(宋时轮)提出应当实事求是写战史,当事人应回避,但是粟裕不同意。

因此,有些将领如许世友以及华东解放军山东兵团的战绩被刻意忽视、淡化,粟裕指挥的一些战役则被特别放大和突出。山东解放战争的历史很少述及甚至被掩盖。

特别是粟裕所部1947年后已归属晋冀鲁豫局、中原局建制这个事实被抹杀。粟裕的败绩被掩盖,甚至被说成胜利。

这种不公正与私心,是违反实事求是原则的。作为客观主义的战史研究,这种吹功掩过,不足为训。

【关于晋冀鲁豫 中央局和中原局】

1、关于粟裕的组织关系,解放战争初期原在华东局,但自1947年10月以后,则转到晋冀鲁豫中央局。

这一历史对于了解粟裕在解放战争的真实领导地位至关重要。但是,在粟裕晚年的回忆录中对此却一字未提。给人的错误印象是,似乎粟裕一直是华东解放战争和华东解放军的主要领导人。因此,有必要予以认真的梳理。

2、晋冀鲁豫中央局于1945年8月20日成立,邓小平任晋冀鲁豫中央局书记,薄一波任副书记。

同时成立晋冀鲁豫军区和野战军,刘伯承任晋冀鲁豫军区及野战军司令员,邓小平兼任政治委员。

3、在解放战争的关键一年,1947年5月15日,晋冀鲁豫中央局于河北冶陶召开会议,为执行中央关于刘邓率部队挺进大别山的指示,决定晋冀鲁豫中央局一分为二:由邓小平、刘伯承组织建立中原局,领导军队挺进大别山,开辟中原新区。由薄一波、徐向前留守晋冀鲁豫中央局,继续领导晋冀鲁豫根据地。

在新的中原局成立后,晋冀鲁豫中央局第一书记邓小平兼任中原局第一书记,刘伯承为第二书记,邓子恢为第三书记。此议报中央后,翌日,中共中央复电同意。

4、1947年9月,根据中央及中央军委指示,陈毅及粟裕的组织关系由华东局转入晋冀鲁豫中央局,所属华东野战军西兵团加入晋冀鲁豫军区,受刘邓领导,但允许该部对外仍然称华野。

5、1948年5月初,中央书记处在城南庄召开重要会议。会议决定,成立中共北方局,撤销晋冀鲁豫中央局,同时扩大中原局组织机构及管辖区域。

5月9日,中共中央、中央军委发出《关于改变华北、中原解放区的组织管辖境地及人选的决定》,确定:凡陇海以南,长江以北至川陕边区,均属中原解放区管辖。

同时中央决定改组中原局,邓小平仍为中原局第一书记,任命陈毅为第二书记,邓子恢为第三书记。

任命刘伯承、邓小平、陈毅、邓子恢、李先念、宋任穷、粟裕、李雪峰、陈赓、谢富治、张际春、刘子久等12人为中原局委员。

6、中原局、中原军区下辖鄂豫、皖西、豫皖苏、豫西、桐柏、江汉、陕南等7个分区党委及军分区。

中原局任命粟裕兵团(即原华野西兵团),隶属中原局管辖下的豫皖苏军分区,编制列为“豫皖苏兵团”。任命粟裕为豫皖苏分区副书记及豫皖苏兵团司令员。

7、必须指出的是,陈毅、粟裕原曾担任华东野战军司令员、副司令员职务,此时名义上并未撤销,但因其二人的组织关系均已不在华东局。因此中央曾经有明确指示,陈毅及粟裕都不再是华东战场和华东军事部队的指挥员。

8、近年流传着一个谣言。有人说,在5月中央书记处的城南庄会议期间,毛主席对粟裕说——陈毅将离开华东进入中原局工作,陈毅走后,中央决定把华东野战军的领导工作全部交给你粟裕。

但实际的历史是,陈毅和粟裕是同时调离华东而转入中原局工作的。只是陈毅进入了中原局高层领导,任中原局第二书记以及中原人民解放军第一副司令。而粟裕则仅为二级军分区的豫皖苏分区领导人和豫皖苏兵团司令员。

9、陈毅及粟裕自1947年10月后,由晋冀鲁豫中央局领导。而在1948年5月后,则由中原局领导。邓小平一直是他们的直接领导人。

【附注:1948年6月24日中共中央电示中原局,成立归属中原局领导的豫皖苏分局及军分区。宋任穷、吴芝圃、粟裕、张国华、刘瑞龙、杨一辰六人为豫皖苏分局委员。宋任穷为书记,吴芝圃为副书记,粟裕为豫皖苏军区司令员,张国华为军区副司令员(代理军区司令员),宋任穷兼军区政委。】

在改制后,粟裕只是名义上仍为华东野战军副司令员、副政委。但实际直接领导的则只是华野西兵团中的三个纵队(1、4、6纵队)。

10、淮海战役中,建立作战总前委,邓小平为书记。

淮海战役结束后,1949年初成立第三野战军,粟裕兵团与华东解放军的其他兵团合组为第三野战军。

1949年3月,中共七届二中全会后中央决定,邓小平除任中原局第一书记外,兼任华东局第一书记,同时兼任第二野战军和第三野战军政委。

因此,邓小平此时仍然是陈毅及粟裕的直接领导人。

顺便指出,近年有人制造粟裕神话,称粟裕才是淮海战役的最高领导人,凌驾于淮海战役的总前委及邓小平之上。

了解上述组织关系的历史及组织隶属关系,即可知此类说法实属荒诞无稽。

【豫皖苏分局及兵团】

粟裕1948年6月被任命为豫皖苏分局副书记

中共中央豫皖苏分局,是中共中央设在豫皖苏解放区的代表机构,1948年春建立,归属中共中原局领导,负责领导豫皖苏地区的党政军组织和各项工作。中原局常委宋任穷担任豫皖苏分局书记。

粟裕1948年6月受中原局任命担任豫皖苏分局副书记,豫皖苏军分区司令员,宋任穷为政委,张国华为副司令员。

粟裕领导的原华野1兵团改编为豫皖苏兵团,粟裕为司令员。

但是,粟裕晚年回忆录中未提及这一段历史及任命。

来源:何新文史、何新老家伙

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

之前有粉丝点播洪晃和北京那座著名的史家胡同51号院的爱恨情仇。今天闲的没事我来把这个坑填了。填着填着我发现,这个坑有点大,而且许多人自认为知道的,并不是真实的,或者...

之前有粉丝点播洪晃和北京那座著名的史家胡同51号院的爱恨情仇。今天闲的没事我来把这个坑填了。填着填着我发现,这个坑有点大,而且许多人自认为知道的,并不是真实的,或者... -

1950年,安定门箭楼南面及瓮城内真武庙。这里展现的上世纪五十年代的北京街景老照片,许多古建筑都被拆毁,许多景致已经一去不复返了,可在老北京眼中这才是北京。林语堂曾经...

1950年,安定门箭楼南面及瓮城内真武庙。这里展现的上世纪五十年代的北京街景老照片,许多古建筑都被拆毁,许多景致已经一去不复返了,可在老北京眼中这才是北京。林语堂曾经... -

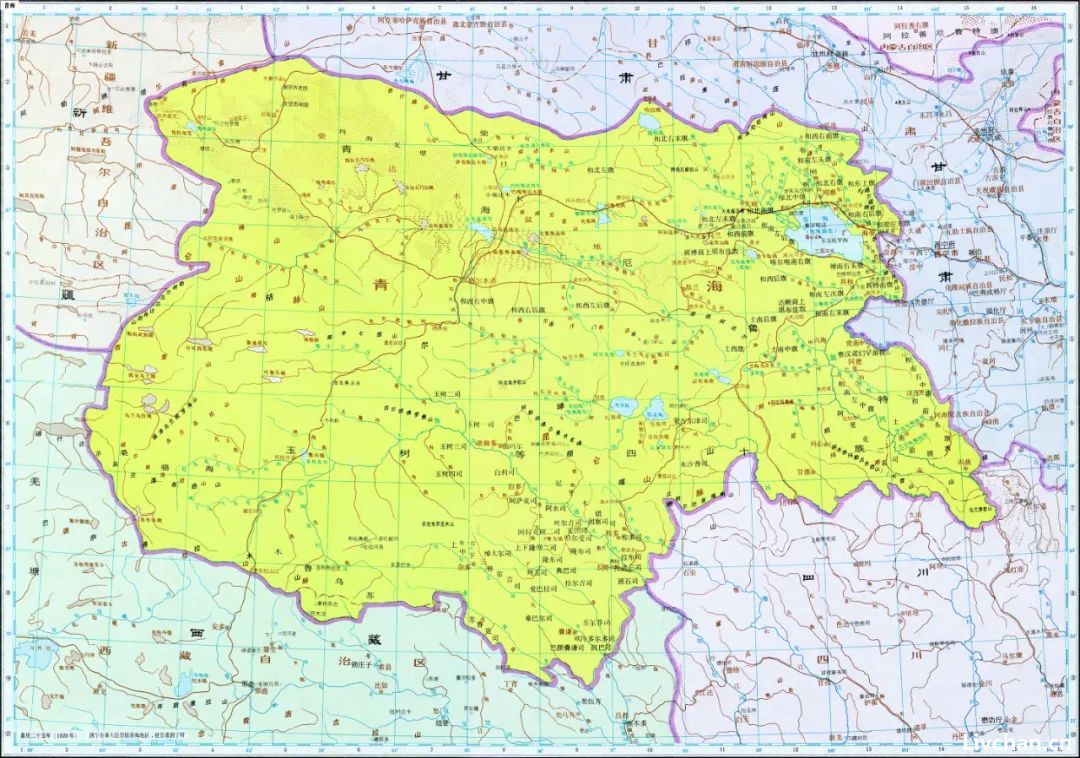

青海省,位于青藏高原的北部,面积达到了72万平方公里,是中国面积最大的省区之一,仅次于新疆、西藏和内蒙古。青海省还是长江和黄河的发源地,可以说是中华水塔。那么,如此...

青海省,位于青藏高原的北部,面积达到了72万平方公里,是中国面积最大的省区之一,仅次于新疆、西藏和内蒙古。青海省还是长江和黄河的发源地,可以说是中华水塔。那么,如此... -

1979年2月17日社论:《是可忍,孰不可忍——来自中越边境的报告》

46年前,1979年2月17日,《人民日报》发表《是可忍,孰不可忍——来自中越边境的报告》社论,决心彻底打掉越方的嚣张气焰,护我领土安危,佑我华夏威严。是可忍,孰不可忍——... -

2015年的秋天,叙利亚战场,巴沙尔的政府军能控制的国土不足十分之一。此时,伊斯兰国在叙利亚和伊拉克以秋风扫落叶之势横扫各路诸侯,建立起恐怖统治。眼瞅着巴沙尔政权命不...

2015年的秋天,叙利亚战场,巴沙尔的政府军能控制的国土不足十分之一。此时,伊斯兰国在叙利亚和伊拉克以秋风扫落叶之势横扫各路诸侯,建立起恐怖统治。眼瞅着巴沙尔政权命不... -

俗话说“飞来的子弹拥有优先通行权”,战争进入热兵器时代之后,伤亡率是非常惊人的。例如斯大林格勒战役,苏德双方共投入兵力500万,总伤...

俗话说“飞来的子弹拥有优先通行权”,战争进入热兵器时代之后,伤亡率是非常惊人的。例如斯大林格勒战役,苏德双方共投入兵力500万,总伤... -

一、焚香 一炷烟中得意 九衢尘里偷闲如果世界过于喧嚣,让人静下来的方法也有许多种。有人觉得走进山林听山间风过就能安静下来,有人觉得独饮一壶茶也能让人身心安静。而...

一、焚香 一炷烟中得意 九衢尘里偷闲如果世界过于喧嚣,让人静下来的方法也有许多种。有人觉得走进山林听山间风过就能安静下来,有人觉得独饮一壶茶也能让人身心安静。而... -

来源:地球知识局公元前1世纪,佛教自克什米尔传入新疆于阗,并在随后沿着丝绸之路不断传播,塔里木盆地周边的绿洲城市均皈依了佛教,不久后佛教跨过天山山脉,传入了北疆。佛...

来源:地球知识局公元前1世纪,佛教自克什米尔传入新疆于阗,并在随后沿着丝绸之路不断传播,塔里木盆地周边的绿洲城市均皈依了佛教,不久后佛教跨过天山山脉,传入了北疆。佛... -

彭国甫被控受贿1.34亿余元!他曾要求彻查“操场埋尸案”,还称“莫让别人戳脊梁骨”

2025年2月21日,海南省第一中级人民法院一审公开开庭审理了湖南省人大常委会原党组成员、副主任彭国甫受贿一案。人大代表、政协委员、新闻记者和各界群众二十余人旁听了庭审。... -

作者:何新导读:中国人打死都没想到,原来鸦片战争真是犹太人一手操弄的,犹太人用鸦片战争敲开了满清闭关锁国的大门……人们知道,发动第一次鸦片战争的是英国东印度公司,...

作者:何新导读:中国人打死都没想到,原来鸦片战争真是犹太人一手操弄的,犹太人用鸦片战争敲开了满清闭关锁国的大门……人们知道,发动第一次鸦片战争的是英国东印度公司,...