前言

朱元璋驱逐蒙元建立大明,从农民逆袭成为皇帝,堪称传奇。而登基后的血腥手段,又令他倍受争议。至于其死后的葬仪,更是让人胆战心惊。

活人殉葬之风

公元1398年,明太祖朱元璋驾崩,葬入孝陵。史料清晰记载,朱元璋在死后实行了“人殉”。吕毖《明朝小史》记载:“太祖崩,侍寝宫人尽数殉葬。”清人赵翼《廿二史札记》称:“太祖崩,宫人多从死者”。

在众多丧葬习俗中,活人殉葬无疑是最为残忍的一种。

古人认为,让陪葬者在阴间继续侍奉逝者,是表达忠诚与孝顺的一种方式。关于人殉的起源,目前仍是一个未解之谜。已知最早的人殉实例可追溯至原始社会晚期,它源于一种古老的宗教仪式,充满了神秘色彩.

殷商时期,人殉制度鼎盛。

在殷墟侯家庄商王墓葬中,共发现164名陪葬者;而商王妃妇好的墓中,也有16人殉葬;曾侯乙墓则陪葬了21名年轻女子。进入西周,人殉之风依然盛行。据《墨子•节葬》记载,西周初年,天子殉葬者多则数百,少则数十;将军大夫级别的,殉葬者数量也在数人至数十人不等。这说明当时人殉已然为一种礼仪制度。

不过到了西周晚期,随着生产工具的进步和文明的发展,人殉制度开始遭到人们的质疑和反对。但秦时的殉葬规模,比商周时期更甚。

秦始皇病逝后,秦二世就组织了一场空前绝后的生殉。他不仅命令秦始皇后宫中无子嗣的嫔妃全部陪葬,还囚禁了所有造墓工匠,为秦始皇殉葬的宫女、工匠数以万计。后世的考古发掘揭示了近100座秦始皇妃嫔的墓葬。

这些殉葬者的尸骨上均留有伤痕,表明她们生前遭受了极大的折磨。即便是当时地位尊崇的后妃,也未能逃脱殉葬的悲惨结局。汉代以后,人殉制度逐渐式微。至少不再像以往那样公然进行,披上了一层“自愿”的伪装。

从汉至宋,很少再有大规模后妃殉葬的情况出现。可见统治阶级对于采用活人殉葬的做法也缺乏底气。

然而,人殉制度并未完全消失。

在元、明、清三代,人殉现象又有所抬头,明朝尤为盛行。到了清朝初期,大规模的人殉情况已较为少见。但原始时代的遗风仍有一定影响,贵族和统治者中偶尔还会出现人殉现象。

然而随着人类文明的进步,统治者对人殉这一野蛮行为逐渐产生摒弃之意。康熙皇帝曾两次下令严禁殉葬,先是康熙十二年六月禁止八旗包衣佐领以下的奴仆随主殉葬;后是康熙二十七年五月严禁夫死妻殉,并规定殉死者不再获得旌表。此后,人殉制度逐渐转变为焚烧纸人、纸马和纸币等象征性的替代方式。

明朝人殉制度

明朝人殉制度的滥觞,是从开国皇帝朱元璋就开始的。

洪武二十八年,秦王朱樉去世后,有两名王妃被要求殉葬。这一事件开创了明朝妃嫔、宫女殉葬的恶劣先例,也为朱元璋自己死后的殉葬行为埋下了伏笔。

洪武三十一年,朱元璋在遗诏中明确规定,侍寝过的四十名妃嫔需全部陪葬,一同被葬入孝陵。

这一举动标志着明朝人殉制度的正式确立,而朱元璋的殉葬人数也成为了明朝之最。关于这些殉葬妃嫔的具体葬身之地及殉葬过程,史料记载并不详尽。

但根据推测,殉葬的妃嫔们通常会被赐予白绫或毒酒等自尽。若有人试图反抗,则可能被活活勒死。更为残忍的是,为了保持殉葬嫔妃尸体的不腐,她们甚至可能被强行灌入水银。

明朝实行人殉制度期间,新帝即位后,会对那些自愿殉葬的宫人进行表彰。同时,还会对其家族成员赐予丰厚的抚恤,并赋予他们享受俸禄及世袭此特权的权利。这样的家族,被称作“太祖朝天女户”。

因此,当时不少家族为了谋取世代的荣华富贵,不惜牺牲亲人的性命。由于人殉葬制度在统治阶级中相当普遍,所以对民众的影响也很大。一时间,妻子为丈夫殉葬的现象变得相当普遍。

明成祖朱棣同样采取了人殉的制度。

《李朝实录》详细描述了永乐二十二年间,朱棣死后,后宫女子被迫殉葬的凄惨景象:朱棣去世后,挑选了三十多位宫人进行殉葬。这些宫人先在庭院里参加告别宴,饭后被领至大殿,哭声一直在宫殿与楼台间回响。大殿中摆放着一张张小型木床,她们被要求站上木床,然后将绳索环绕在上方,把头伸入绳套中。紧接着,木床被移走,这些后宫的女子就这样被吊死。殉葬的宫人中,包括朝鲜进献的韩氏、崔氏二女。面对死亡的逼近,韩氏曾向明仁宗恳求,希望能返回祖国照料老母,但仁宗却不为所动。韩氏绝望哭喊:“娘,吾去。”话音还未消散,脚下的木床已被抽离,她最终在异国结束了生命。

明仁宗时,殉葬制度有所收敛。明仁宗朱高炽在位的时间很短,只有一年的时间。

在临终遗诏中,他直言自己统治时间有限,给予百姓的恩泽尚不足够。故不愿再为百姓增添负担,陵墓建造力求简朴。然而即便如此,仁宗时仍有五位嫔妃殉葬。其中贵妃郭氏的身份尤为尊贵,她也是明朝历史上殉葬者中身份最高的一位。

明宣宗朱瞻基死后,有十名妃嫔为他殉葬。

为了颂扬这些殉葬者的行为,就宣称她们为了大义舍身,追随先帝,应当嘉奖她们的贞烈。这批宫人中,有一个叫做郭爱的,刚进宫还不到一个月。甚至还未曾有机会见到朱瞻基一面,就被迫为他殉葬了。

景泰帝是明朝历史上比较特殊的一位。土木堡之变后,明朝遭遇重创,英宗被俘。因此朱祁钰登基称帝,即景泰帝,尊英宗为太上皇。动荡之际,兵部尚书于谦力挽狂澜,使明朝得以转危为安。

英宗放回后先被囚禁于南宫,后通过“夺门之变”复位。而景泰帝驾崩后被安葬于西山,按照亲王规格举行祭葬礼。

据明代黄瑜所著《双槐岁抄》记载,景泰帝死后,唐氏等妃嫔均被赐红帛,被迫自杀以殉葬。景泰帝是明朝历史上最后一位实行人殉的皇帝。至明英宗时期,这一残酷的人殉制度终于被废除。

人殉盛行原因

在古人的信仰中,死亡并非生命的终结,他们认为人的魂魄在离世后仍会继续存在。因此在处理亡者相关事务时,古人会像对待生者一样谨慎周到,以此表达对逝者的敬意与关怀。统治阶级秉持着“视死如生”的丧葬观念,期望在死后能继续享受生前的待遇。这也是人殉制度得以沿袭的原因之一。

按理说,出身贫寒的朱元璋更能体会底层百姓的辛酸,也更清楚贵族与统治阶级的某些制度对底层民众的剥削与压迫。那么,为何朱元璋还要重启那早已被废弃的殉葬制度呢?

明朝建立后,深知民间疾苦的朱元璋确实对丧葬制度进行了实质性的改革。他大力倡导节俭,严禁铺张浪费的厚葬风气。而为明朝开创人殉先例的举动,似乎与他秉持的理念相矛盾。因此也有人提出,认为人殉做法,实际是建文帝擅自做主的结果。但这种观点显然是站不住脚的。因为在朱元璋生前,他就已经为秦王朱樉实行了人殉制度。

纵观历史,帝王为了加强统治而做出与自己初衷相悖的决定,也并不少见。改朝换代奠定新朝基础之时,每位帝王都一定会深刻反省前朝衰败的原因。从中吸取教训,以保障自己的王朝能长久稳固。

而元朝灭亡的一大原因,被朱元璋总结为“女祸”。于是,他实行了严格的后宫管理制度,严禁后妃干预政事。为了预防未来可能出现的危机,朱元璋在临终之际下令让妃嫔陪葬,也是从根源上杜绝外戚势力的潜在威胁。

明朝建立之后,朱元璋对功臣们大肆杀戮清洗。

在这段历史中,流传着这样一个故事:太子朱标曾为此向朱元璋谏言,试图阻止血腥事件。朱元璋听了,沉默不语。隔日,他就唤来朱标,递给他一根布满尖刺的藤条,朱标面露难色。朱元璋随即削平了藤条上的尖刺,交给他,道:“我帮你清理了尖刺,现在拿着就方便了。”

从朱元璋清洗功臣的举动中,便可见他的政治目的。由此分析,朱元璋实行人殉制度,可能也是为了剔除那些可能引起政治风波的不稳定因素,为后世子孙铺平道路。

除了深受传统灵魂观与丧葬观念,以及朱元璋个人思想的影响外,宋明理学推崇的“贞洁观念”也是推动人殉制度盛行的一个重要因素。封建社会的“三纲五常”与“守贞殉节”思想,已深深植根于人们心中。程颐的那句“饿死事小,失节事大”,在无形中给无数女性带来了沉重的枷锁。

更为可怕的是,“贞节观”扭曲人性,导致社会上出现了鼓励寡妇守节乃至殉节的风气。众多女性为了追求“贞节烈女”的名声,“自愿”赴死。

英宗彻底废止

明朝人殉制度,是在明英宗时期被废止的。虽然提起“堡宗”朱祁镇,很多人都觉得他是个忠孝仁智礼义廉耻半点不沾的恶人、昏君。但废除殉葬制度这一点,的确是没得黑的。

明嘉万间学者邓元锡撰《皇明书》,其中明确写到明英宗的遗令中有一条“止嫔御殉葬”。陈师《禅寄笔谈》载:“我朝高庙、文庙、仁庙、宣庙皆用人殉葬,至英宗临崩时,召宪庙谓之日:‘用人殉葬吾不忍也,此事宜自我止,后世子孙勿复为。'"

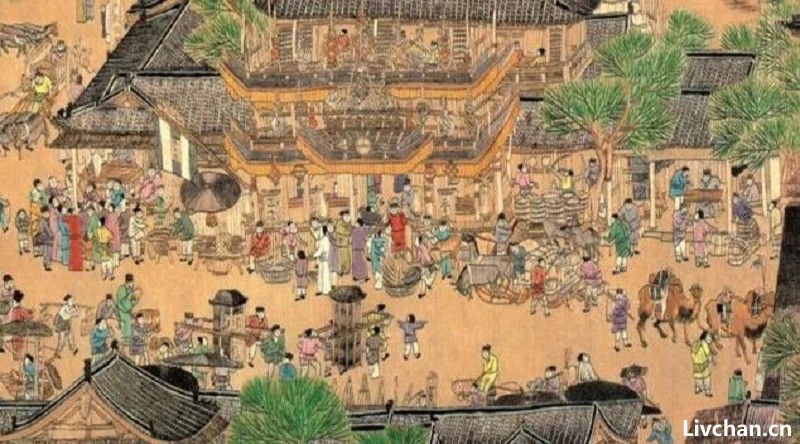

在明朝中后期,商品经济的繁荣催生了资本主义的萌芽。

这一变化深刻地影响了人们的生活方式与思维方式。市民阶层日益扩大,推动了文学艺术,尤其是小说创作的蓬勃发展。人们的思想开始挣脱宋明理学的枷锁,一些有识之士直接对程朱理学的权威提出了挑战。李贽就因提出“穿衣吃饭即人伦物理”,反对程朱理学“存天理,灭人欲”的观点,而被视为“异端”。

与此同时,众多小说中频繁出现对旧有“贞节观念”的质疑声音。

冯梦龙的《警世通言》与凌濛初的《拍案惊奇》便是其中的代表。

文学作品如同一面镜子,映射出当时社会对传统贞节观及殉葬制度的反思与质疑。为明朝后来废除人殉制度营造了舆论氛围,起到了引领的作用。如果说朱元璋推行人殉制度可能是为了平衡朝堂权力,那么随着明朝的稳定,人殉制度对国家社稷已无实际意义,反而引起了不满。因此,英宗废除人殉的做法不仅顺应了民心,也是出于国家长久稳定发展的考虑。

除此之外,“人殉”的废止,与朱祁镇本人也有一定的关系。朱祁镇九岁登基,得益于太皇太后张氏的教导,他多少还保持着些孩童的纯善。然而刚一即位,他面对的就是要为其父明宣宗处理殉葬妃嫔一事。这件事给他带来了很大触动。正因如此,到了英宗十三岁的年纪,他已开始试图制止殉葬。

正统四年间,周宪王朱有燉薨逝,朱祁镇颁发诏令,明确规定王妃及夫人等无需殉葬。遗憾的是,当诏书送达时,她们已经殉葬身亡。

英宗也非常珍视夫妻间的情分。

土木堡之变中,他被瓦剌俘虏,发妻钱皇后不惜倾尽钱财,一心要将他赎回。此后,她夜以继日地在佛堂跪拜祈愿,以至于一条腿受寒致残,一只眼也因悲痛过度而失明。英宗获释归来后,钱皇后始终相伴左右,在南宫共度了七年的艰难时光。期间,钱皇后亲手做女红,补贴家用。这段患难与共的岁月,让英宗复位后更加看重钱皇后。英宗死前留下遗命,只与钱皇后同葬。

《明史孝庄钱皇后传》中记载:“英宗大渐,遗命曰: ‘钱皇后千秋万岁后,与朕同葬。'"然而,钱皇后出身不高,且没有子嗣,又遭到太子生母周贵妃的嫉妒。英宗生前尚能保钱皇后周全,但英宗离世后,钱皇后很可能会面临被迫殉葬的命运。因此,英宗在临终之际做出废除殉葬制度的决定,或许也是出于对钱皇后的保护。

参考文献

【1】李晗。明清宫人殉葬制度研究【D】。山东师范大学,2014。

【2】宗华。古皇室盛行人殉制【J】。政府法制,2011,(03):57。

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

记者/颜星悦编辑/计巍江妙遭遇性侵的事被封锁在学校里两个月今年年初,多家媒体曝出位于郑州市中牟县的河南省雅圣思素质教育基地(以下简称“雅圣思”)打骂体罚学生事件,其...

记者/颜星悦编辑/计巍江妙遭遇性侵的事被封锁在学校里两个月今年年初,多家媒体曝出位于郑州市中牟县的河南省雅圣思素质教育基地(以下简称“雅圣思”)打骂体罚学生事件,其... -

世界是一盘棋,一盘联动的棋。当两名以色列留学生在日本国内通过核辐射培养出食人菌(令人中毒休克的链球菌)并进行传播时,台湾省内的新冠重症、死亡病例也呈现出了翻倍增长...

世界是一盘棋,一盘联动的棋。当两名以色列留学生在日本国内通过核辐射培养出食人菌(令人中毒休克的链球菌)并进行传播时,台湾省内的新冠重症、死亡病例也呈现出了翻倍增长... -

丝绸之路东段,即从长安到敦煌,在选择不同的行走路线、利用不同的交通工具、面对不同的社会环境、肩负不同的出使使命的情况下,究竟需要多长时间?一通过考察汉简材料、文献...

丝绸之路东段,即从长安到敦煌,在选择不同的行走路线、利用不同的交通工具、面对不同的社会环境、肩负不同的出使使命的情况下,究竟需要多长时间?一通过考察汉简材料、文献... - 在第61届慕尼黑安全会议上,中国外交部原副部长傅莹揭露菲律宾试图在南海扩大岛礁建设的非法行径,强调中国的克制以及对《南海各方行为宣言》(DOC)的承诺。当地时间15日下午...

-

克里米亚争端,祸起赫鲁晓夫,西方从中作梗,迫使普京出兵夺回来

来源:冲哥瞰天下今天我们就克里米亚的地位、乌克兰的地位以及前苏联各国的地位和大家做一个分享。说起历史往往很复杂,我们说看俄罗斯和乌克兰之间的争端,要根据他们的历史... -

1988年朱镕基任上海市市长第一天:赶往财政局,对完账后脸色铁青

1992年10月19日,朱镕基在中共十四届一中全会上连跳几级,由中央候补委员跃升为政治局常委,成为排在江泽民、李鹏、乔石、李瑞环之后的“第... -

2023年8.8大火中的夏威夷街头生死逃亡:美国遭遇100年来最致命山火

来源:中国新闻周刊由于气候变化和人类利用土地方式的改变,极端山火的数量和范围将增加,并扩散到以前未曾受到过影响的地区。在夏威夷生活了31年,弗朗西斯头一次经历下班路... -

1991年中美知识产权问题谈判,美国人称中国人是小偷,吴仪:我们在和强盗谈判

1991年,中美两国进行了第七轮关于中美知识产权问题的谈判。谈判前因为中方团长突然患病,刚刚出任外经贸副部长4个月的吴仪,临危受命,替补上场。可是,面对这位初次相识的人... -

报复社会的重大恶性案件,时有发生,防不胜防。这些“个人恐怖分子”,社会中的“独狼”,为什么要采取这种极端方式?这些人的行为逻辑有什么共性?本文选了2015-2019年间的20...

报复社会的重大恶性案件,时有发生,防不胜防。这些“个人恐怖分子”,社会中的“独狼”,为什么要采取这种极端方式?这些人的行为逻辑有什么共性?本文选了2015-2019年间的20... - 01我姥爷母亲的娘家是道光帝的孙子,但是传到了她这一辈,这个显赫的家族早就被掏空了。因为清朝宗室的待遇从亲王到下边的国公将军,是一级级递减的,我姥爷的母亲的娘家是闲...