来源:汉周读书

一个怪圈:

缺白银,大明面临危机;白银多了,大明面临更大的危机。

01

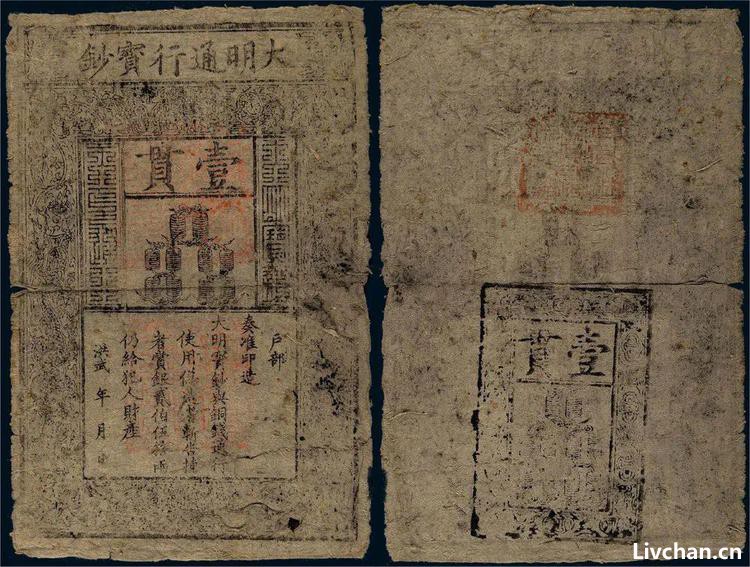

大明宝钞:堆在路旁也遭人嫌

自秦以降,圆形方孔钱一直是中国历代王朝的主要货币。

到了宋朝,市场上流通的钱币数量与日俱增,铜钱易损、价小的缺点日益凸显,于是,价高、易储存的白银和更便于交易的纸币开始受到青睐。

蒙古帝国建立后,一时间东西方商贸繁盛,白银作为国际流通货币,开始大量流向西亚地区。

据统计,有元一代,白银外流数目可能达到2-3亿两之多,导致明初的白银储备大为降低。

明初的白银年产量仅为30万两左右,难以维系帝国庞大的经济运作,加上铜钱劣势明显,铜的开采量又低,新生的明王朝在法定货币的抉择上犯了难。

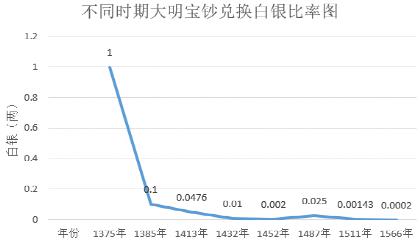

这时候,朱元璋灵光一现,1375年,朱元璋开始学起前辈,开始发行纸币——大明宝钞。

起初的宝钞由一千文到一百文不等。

1389年开始,又增发五十文至十文的小钱。

同时,以往的铜钱(开元、祥符等钱)和明初铸造的通宝作为辅助货币流通于市场。

为维护这一货币政策,朱元璋设立宝钞提举司垄断纸币的印发,又规定凡伪造宝钞者,皆斩。

以纸币为主,铜钱为辅的货币政策看似解决了贵金属储备及开采不足的问题。

然而,事与愿违,明朝的宝钞从发行伊始就有着巨大漏洞。

明廷未曾建立纸币发行的信用保障机制,即准备金制度,而是以国家信用作为纸币发行的托底。

如此,大明宝钞不需要以金属货币为基础进行发行,其流通量完全依靠明廷的自我调节。

但是朱元璋发行大明宝钞的一个重要目的是为解决明初的财政危机,以发行纸币的形式迅速收敛民间财富,这导致宝钞的印制不会遵循市场的需求。

以1390年为例,当年皇帝的赏赐高达9000万贯,而国家财政收入折算约为2038万贯,可见当年朝廷至少多发行了7500万贯的宝钞。

货币流通量远高于市场商品总额,通胀不可避免,宝钞也随之迅速贬值。

1390年,江浙一带已经出现百姓用面值一千文的宝钞兑换250文铜钱的现象。

明廷当即采取货币回笼的紧缩政策,开始“只收不发”,并严禁市场上金银等贵金属的流通。

甚至在1394年严令铜钱退出市场,试图以政府的强力干预缓解宝钞面临的困境。

然而,货币贬值导致明朝所回收的纸币远低于其纸面购买力,再度面临严重的财政危机。

而明廷在朱元璋死后的五十年间,先后历经靖难之役、营建北京城、五征漠北、派遣船队下西洋、土木堡之变等耗费财力的行动,其财政危机进一步加剧。

于是,明初的经济形式陷入“财政危机——印钱——通胀——紧缩——财政危机”的死循环。

到了宣德年间(1426-1435),朝廷多次重申宝钞作为法定货币的唯一性,并三令五申严逼金银铜退出市场。

然而,上有政策,下有对策。

既然金银铜用不得,百姓干脆回归最为原始的以物易物的交易方式,开始用布匹、稻谷等作为交易支付手段,愣是不用法定的宝钞。

与此同时,宝钞日益贬值,几近废纸一张,原本可兑换一两白银的一贯宝钞到后期只能兑换0.0002两白银。

02

金花银:此权宜之计耶?

宝钞日益贬值,甚至堆积路旁,也无人问津,明廷不得不直面这个窘境。

正统元年,朝廷开始试点赋税折算白银。

当年浙、赣、湖、广等南方诸省的四百万石米麦,共折算成百余万两白银上缴户部,这便是明代的“金花银”。

以白银代替实物税极大大减少了运输重量,成本也随着降低,明廷的财政运作效率有了提升。

原本作为权宜之计的“金花银”反而受到朝廷的青睐,进而占据了明代税收的主场。

白银先是在景泰、天顺年间(1450-1464)成为主要支付手段;

到了成化(1465-1487)以后,民间交易悉数采用白银;

正德年间(1506-1521),在规定白银可用于各项赋税折算的基础上,朝廷进一步将“金花银”政策引入尚未实行赋税改折的地区。

到嘉靖朝(1522-1566),明廷征税几乎依赖于“金花银”了。

那么问题来了:

既然明初白银储备缩水,相应产能又极低,明朝如何解决国家上下日益增长的白银需求与落后的产能矛盾?

既然国内的白银不够,那就从外国运。

与大明的白银短缺相比,有两个国家拥有巨量的白银——

日本地处板块交界,地质活动丰富,贵金属富集。

据统计,日本在17世纪前的白银年产量至少占世界总量的20%以上。

比日本占有更多银矿资源的是西班牙。

这倒不是因为伊比利亚半岛的银矿丰富,而是西班牙在银矿重地——南美洲建立了殖民统治。

1493,西葡两国以教皇子午线为界,划分势力范围,当今世界白银开采大国——墨西哥、秘鲁、智利等都被划入了西班牙的势力范围。

1545年,西班牙人在南美洲发现了波托西银矿,1580年之后的20年间,由波托西开采的白银数量约占全球总产量的60%,达到了年均680余万两。

不久之后,墨西哥的萨卡特卡斯和瓜纳华托银矿也投入了运营,白银开始源源不断流入西班牙。

16世纪可称得上是白银大发现的一百年。

然而,白银的来源有了,明朝怎么获得呢?

答案是借助于世界贸易市场。

03

全球贸易:奉世界银以养大明

有明一代,朱元璋时便奉行朝贡贸易,即海外诸国派遣规定数量的航船向明廷进贡,明廷则以赏赐的形式给予其进贡物品等价或超额的赏赐。

其实质是维系宗藩体系,并非贸易行为。

同时,明廷严格禁止民间与外国的通商行为,然而这一禁令反而引发了明朝海疆危机,沿海百姓苦于生计问题,不得不进行走私,甚至勾连日本浪人,以至于倭寇袭扰不断。

嘉靖三十四年(1555),数十人的倭寇竟然横行江南80余日,同时期还有走私商人汪直称徽王,威胁海疆。

隆庆年间(1567-1572),面临严峻的南寇侵袭,明廷意识到“堵不如疏”,终于有条件地松弛海禁政策,开放漳州的月港,允许民间同海外的吕宋、婆罗洲、安南等地进行贸易,并开始征收贸易税。

(点击查看:低调的明穆宗朱载坖:在位仅6年,把全世界一半的白银都赚回来了)

随着中国商船扬帆远航,西班牙与日本人也嗅到了商机。

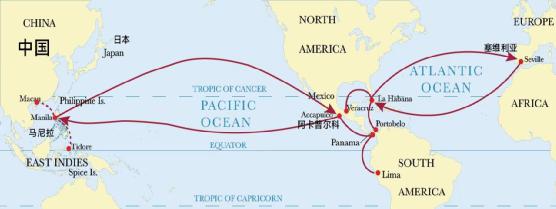

1571年,西班牙强占吕宋,开始以马尼拉为中转站与明朝进行商贸活动。

然而当西班牙火急火燎带着欧洲特色商品奔向中国市场的时候,却发现自己碰了一鼻子的灰。

明朝中后期,手工业技术发达,产出大于市场消费。

中国人对洋人的货品并不感兴趣,反而乐意用丝绸等货物交换他们手中的白银。

同时,西班牙惊讶地发现,在欧洲价低的白银在中国却贵得离奇。

金银在欧洲兑换比约为1:11,在明朝约为1:4。

西班牙人很快意识到,与其装载货物来华,倒不如载着白银来购买明朝的货品,再转卖到美洲的殖民地以及欧洲市场,如此获得的利润远比打开明朝市场要来得大。

于是,马尼拉大帆船载着美洲的白银和中国的商品源源不断来往于亚美两大洲。

万历年间(1573-1620),西属美洲向明朝输入的白银由起初的年均30万比索(1比索≈0.73两白银),逐渐上升到200万比索。

至明亡,可能有多达1.2亿比索流入中国。

其中仅1631年当年,自马尼拉输入的白银换算后数量就达到1400万两左右,是明万历国库年收入的3.8倍。

日本也持续向明朝输入白银。

隆庆开海时,日本战国尚未结束,长时间的战乱导致国家相当依赖进口商品。

参与到中日商贸的是强占澳门的葡萄牙人。商船载着货物出海,来到日本长崎,随后再从长崎运回白银,而流入澳门的白银随后又辗转进入内地市场。

明末时期,经此贸易路线流入中国的至少有1亿两白银。

04

白银中毒:水能载舟,亦能覆舟

涌入明朝的世界白银使资本可以充分伸展到各地,明朝上下呈现出一副欣欣向荣的景象,迎来了一次中兴。

举个直观的例子:

万历五年(1577),进入太仓的国库银达到了436万两左右。

这一数字几乎是十年前的两倍。

此后,岁入银稳定在260万两以上。

这里面当然有“一条鞭法”的功劳,但国外流入的白银也功不可没。

明王朝似乎正在走向盛世,然而,这个盛世却危机四伏。

其一

白银折税,农民不得不先贩卖粮食换取白银,但粮商贱买贵卖,百姓靠种植粮食作物很难支付赋税和维持生计,不得不转种桑、麻等经济作物,进而导致部分地区的粮食减产。

一旦国家遭遇天灾,农耕社会将极难维系国家稳定。

其二

在与欧洲人和日本人的贸易中,明朝主要出口茶叶、丝绸和瓷器,这类商品主要是农耕社会的产物,其再生产不需要投入大量的资金,加上中国方面对西洋的货物本身就缺少兴趣,其结果是大量白银在商人手中囤积。

整个社会处于一种虚假的繁荣与停滞的并存状态。

如果白银能持续流向明朝,或许这个经济泡沫还能持续膨胀。

然而,这恰恰是明廷面临的第三个危机——白银来源的不可控性。

16世纪后期,哈布斯堡王朝治下的西班牙用兵极盛,军费开销增大,国家数度破产,不得不将美洲的财富搜刮至本国。

17世纪20年代,西欧经济危机爆发,以塞维利亚为核心的贸易体系受到重创,作为商路中一环的明朝实际也受到了影响。

1618年,三十年战争爆发,欧洲的大量财富都被战争消耗。

同期的日本则在世纪之交终结了战国时代,德川幕府上台,对于金银外流极为警惕,同时为了防止天主教传播,幕府开始奉行锁国政策。

17世纪初期,随着小冰期的到来,北方女真人不断向南攻占土地,明朝境内的农民则是面临日益歉收的土地、不断上涨的银价、无力支付的粮食价格。

明廷也是窘迫的,贸易受阻,税收减少,官员们非常取巧地决定通过增税来补充亏损,却不想农民揭竿而起,军费大增,又不得不继续追加税收。

于是,明末又回到了建国初期的的财政危机上。

陷入 “收支不均——增税——民变——支出增加——收支不均——增税”的死循环。

白银,这个曾帮助明王朝续命的贵金属,又夺走了它的生命。

参考文献:

1. cnm.cn/zgqbbwg/132476/ef086c95-1.html (中国钱币博物馆)

2. chnmuseum.cn/ (中国国家博物馆)

3.fashionmuseumriga.lv/eng/kaleidoscope/manila/(FASHION MUSEUM)

4. 《明太祖实录》

5. 董琴.2014.明代国家货币体系研究. 青海师范大学硕士学位论文.

6. 黄仁宇.2001.《十六世纪明代中国之财政与税收》,生活·读书·新知三联书店.

7. 任均尚.2003.明朝货币政策研究.西南师范大学学报(人文社会科学版).

8. 张翼、蒋晓.2020.1550-1830年中国白银流入及其影响.中国人民银行工作论文.

9. 全汉升.2011版.《略论新航路发现后的海上丝绸之路》,《中国近代经济史论丛》,中华书局.

10. 梅新育.1999.略论明代对外贸易与银本位、货币财政制度.学术研究.

11.陈昆.2011.宝钞崩坏、白银需求与海外白银流入——对明代白银货币化的考察. 南京审计学院学报

12. 威廉·阿特威尔、阚岳南. 1983.国际白银流动与中国明朝后期的经济. 世界经济与政治论坛

13.教育部.2019.统编版本中外历史纲要(下).人民教育出版社.

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

军中巨贪谷俊山威胁上司廖锡龙说:我让你离开你就得离开,廖是如何回复?

2013年1月12日深夜,河南省濮阳市东白仓村的一座豪宅里,有许多身穿军装的人一脸严肃地往车上搬东西,许多村民好奇地站在门口围观。 这是中国解放军军事检察院的办案人员正... -

1864年7月19日,湘军引爆地道内的火药,炸毁金陵城墙龙脖子,城墙倒塌二十多丈。湘军四路并进,金陵九座城门被攻占。自此,太平天国建都十二年的天京陷落。天京保卫战历时50天...

1864年7月19日,湘军引爆地道内的火药,炸毁金陵城墙龙脖子,城墙倒塌二十多丈。湘军四路并进,金陵九座城门被攻占。自此,太平天国建都十二年的天京陷落。天京保卫战历时50天... -

一、黑黑的山泉坦白地说,写这样一篇文章心情是很沉重的。先是无意间看到有网友爆料,称这是某夫山泉的一个取水点。这个取水点的建筑设计和布局有什么特色呢?在地面上或许看...

一、黑黑的山泉坦白地说,写这样一篇文章心情是很沉重的。先是无意间看到有网友爆料,称这是某夫山泉的一个取水点。这个取水点的建筑设计和布局有什么特色呢?在地面上或许看... - 茶叶源于中国,最早是被作为祭品使用的。从春秋后期开始,茶叶被人们作为菜食,在西汉中期发展为药材。到西汉后期,茶发展为宫廷的“高级饮...

- 黄仁宇(1918年6月25日—2000年1月8日),历史学家、教授、学者。我们小时候读历史,常有中国不如别人之感,何以日本明治维新,几十年内就凡事做得头头是道,而中国似乎越做越...

- 慕容垂转载自 李怡楚(lahen0923)01公元369年,前燕吴王、南讨大都督慕容垂率军击败了东晋大司马桓温。没想到却引来了摄政王慕容评和皇太后的猜忌。为了活命,慕容垂带着儿...

-

今天跟大家讲一本仅仅只有170页的小书,一本从未出版的回忆录,叫《微虫世界》,这本书写于光绪年间,写好之后,也只是在作者亲朋好友之间传阅。书上署名作者为:张大野,这个...

今天跟大家讲一本仅仅只有170页的小书,一本从未出版的回忆录,叫《微虫世界》,这本书写于光绪年间,写好之后,也只是在作者亲朋好友之间传阅。书上署名作者为:张大野,这个... - 在华夏漫长的历史长河中,曾涌现出诸多被后世传颂的所谓“盛世”华章,像文景之治、开元盛世、永乐盛世以及康乾盛世等等。古往今来,无数文人雅士都对这些辉煌时代不吝赞美之...

-

外蒙古独立至今,为何对中国有这么深的“偏见”?背后真相很沉重

外蒙古,坐落于亚洲腹地,北界俄罗斯,南邻中国。按理说,作为毗邻之国,在中国提供的保护与贸易支持的助力下,外蒙古应对中国抱有感激之情。然而,事实却非如此。在B站上,有... -

(纽约综合电)旅居美国的中国富豪覃辉周一(3月18日)在纽约长岛联邦法院被控以他人名义进行政治捐献,他已认罪,并可能面临最高27年的监禁。56岁的覃辉(Qin Hui)是一家主...

(纽约综合电)旅居美国的中国富豪覃辉周一(3月18日)在纽约长岛联邦法院被控以他人名义进行政治捐献,他已认罪,并可能面临最高27年的监禁。56岁的覃辉(Qin Hui)是一家主...