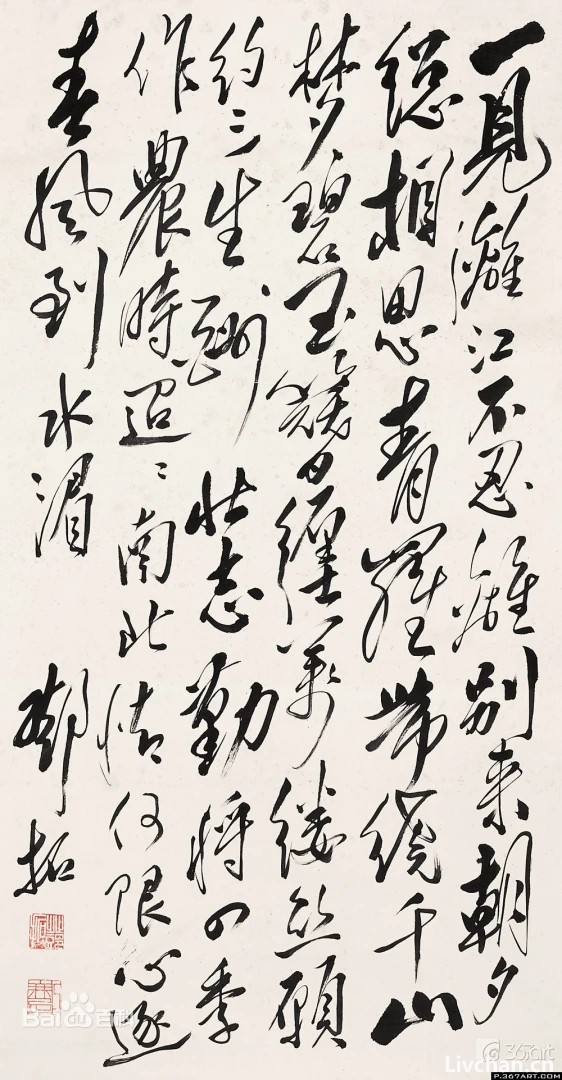

邓拓(1912年2月26日—1966年5月18日),原名邓子健,福建闽侯人,无产阶级革命家,中国现代杂文家、诗人、政论家、历史学家、新闻工作者,笔名有邓云特、殷洲、狄曼公、卜无忌、于遂安、马南邨、向阳生。 曾任中国共产党第八次全国代表大会代表,中国人民政治协商会议第一届全体会议代表,第一、二、三届全国人民代表大会代表,中华全国新闻工作者协会主席,晋察冀日报社社长、总编辑,人民日报社社长兼总编辑。

1912年,出生于福建福州乌石山麓。1929年夏,邓拓从福建省立第一高中毕业。1937年,出版史学专著《中国救荒史》。1945年5月,主持编辑出版了中国革命历史上第一部《毛泽东选集》。1948年12月13日,被任命为市委政策研究室主任,协助市委宣传部长赵毅敏工作。1949年2月2日,协助彭真、赵毅敏等人一起审定《人民日报·北平版》创刊号。1957年6月,吴冷西到人民日报任总编辑,邓拓任社长。1961年3月19日,开始以“马南邨”为笔名撰写《燕山夜话》专栏杂文。1962年9月,与吴晗、廖沫沙合作,在《前线》杂志上开设专栏《三家村札记》撰写杂文。“文化大革命”期间,邓拓被迫害致死。1979年,获得正式平反。

如下文字来自中国新闻网,1998年6月。

虽然从没有见过丁一岚,可在电话里已经感受到她待人的谦和与友善。因为要采制一个关于文革后平反冤假错案的节 目,我打电话找到了丁一岚,讲明自己的采访意图,她答应我去她家里采访,她非常详尽地告知我乘车和骑自行车的线路,并 且提出了三个时间供我选择。我选择了6月15日,碰巧1998年6月15日是《人民日报》成立50周年。在这样一个日 子,在挂着邓拓遗像的书房里,听着丁一岚追忆往事,我好像总是感觉到墙上相框里的逝者俯视我们的目光。

《人民日报》也没有忘记邓拓这位总编辑,特别敬献了一只花篮。

也许是这个日子,也许是这些鲜花,丁一岚时不时因为哭泣而不得不中断谈话,我不知道该如何劝慰这位历尽沧桑的 老人。我想,她心中的创痛,是我无法劝慰的。我只能默默地递上餐巾纸,默默地聆听,默默地等待她的平静。

第二天一大早,丁一岚就传呼我,我急忙回电话。她很客气地向我抱歉,说她昨天情不自禁,在采访过程中,哭了许 多次,增加了我做录音访谈的难度。她说,她是很坚强的,很少在记者面前流泪。她担心自己由于情绪激动说了过激的话,对 党造成不好的影响,让我好好地把一下关。说完这些,她放心地挂断电话。我仔细地听了她的全部谈话录音,那些浸透着泪水 的历史,一幕一幕在我眼前铺展开来。

“三家村”无非就是一个导火线

文化大革命这场历史浩劫最早的牺牲品就是写作《燕山夜话》和《三家村札记》的邓拓、吴晗、廖沫沙,他们所写的 知识性强、文笔生动、针砭时弊的文章,被称作是向党和社会主义射出的“一支支毒箭”。抛出“三家村”,成为引发文革的 导火索。丁一岚对30多年前的往事记忆犹新:

从邓拓、吴晗、廖沫沙3个人的问题说起来,比“文化大革命”开始的时间要早一些,因为最初是有一个廖沫沙的《 有鬼无害论》,那时还没有和“文化大革命”联系起来,然后,就是1965年开始的对吴晗《海瑞罢官》的批判。

当时,毛主席大讲海瑞,所以,有些领导人就示意吴晗写关于海瑞的剧本,吴晗接受了中央的要求写了《海瑞罢官》 ,但后来居然变成吴晗借此反党了,我们都觉得实在是有点冤屈吴晗。当时北京市委是想保护吴晗的,希望能把事情说清楚。 所谓文化大革命,就是从文化这上面挖,那时候,邓拓、吴晗、廖沫沙他们3个人给北京市委的机关刊物《前线》写专栏,题 目叫“三家村札记”,最后把邓拓的《燕山夜话》也连上一块批判,这3个人就这样被捆在了一起,就成了“三家村反党集团 ”。

1966年报上公开提出,没有人支持,他们3个人怎么敢于这样进行反党活动?他们背后还有人,得挖出来。大家 也逐渐看清楚了,其实这“三家村”无非就是一个导火线,而真正它的目标是后面的北京市委,而北京市委后面又是彭真、少 奇同志和周恩来总理,他们对于国家建设的意见是比较一致的,所以,批判“三家村”的矛头是对着刘、周,就是从“三家村 ”这条线转过来的。我们总还以为批判一段时间就结束了,我记得杨述(文革前曾任中共北京市委宣传部部长,北京市高教党 委书记,韦君宜的丈夫)同志去看邓拓,邓拓说,嗨,好好检讨吧,有一年也就过去了。杨述还说,哎呀,我怕一年还结束不 了,恐怕得两年三年。所以大家总还想着这是一段时间的理论斗争、政治斗争,然后结束了嘛,也就完了,最后,根据过去的 经验还有一个甄别平反,但是没有想到这场批判后来发展到那么残酷,简直不讲任何道理,并且还引起全国的混乱以及武斗。

直到1966年初,中央点名批评北京市委对“三家村反党集团”是假批判、真包庇,邓拓可能才真正明白他和他的 两位朋友在这场党内政治斗争中扮演的角色。早在1956、1957年,毛泽东与刘少奇、周恩来在关于国家经济建设的诸 多问题上有过严重分歧,邓拓也是在不知不觉中被扯进党内高层领导之间的斗争。丁一岚回忆--

毛主席为什么批邓拓

当时邓拓是《人民日报》的总编辑,少奇同志要求《人民日报》发表社论,既不要左倾盲动,也不要右倾保守。当然 ,按照少奇同志的意思,主要是以反左反冒进为主。这篇文章作为社论必须要经过总编辑发稿的,邓拓很明白,毛主席是不同 意发表这样的文章的,所以夹在中间很为难。社论大样送到毛主席那里,毛主席批了一句:我不看了!这么重要的社论都是要 经过毛主席批准才发表的,毛主席批了个我不看了,这意思也很明显,就是不同意社论的观点。因为以前发社论同意不同意, 毛主席看完以后都会发表意见。但他这次说我不看了,也不是说我不看了,你们就去发,不是这个意思。

面对毛主席退回来的社论大样,邓拓陷入冥思苦想。

你说发了吧,毛主席不同意。不发吧,少奇同志和周总理那边又没法交代。邓拓本人也同意社论的观点。想来想去, 最后还是决定发表这篇社论。可是,他毕竟还是书生气十足,原来社论是4号字,他改成了5号字,想着字小一点,这样可以 避免特别醒目,引人注意,其实这无济于事。因为这件事,毛主席对邓拓很不满意,就批评他是:书生办报。“书生办报 ” 是缘于这里。

说邓拓是“死人办报”是从反右开始的。毛主席要钓大鱼,让《人民日报》刊登一些批评我们党和国家的比较尖锐的 文章,不加任何按语就登出来。邓拓认为党的机关报这样登不妥,影响也不好,就还是在这些文章上加上了按语登出来。这样 做不符合毛主席的那个钓大鱼的思想了,把阴谋阳谋稍微暴露了一些,所以,毛主席又说邓拓是“死人办报”。有了毛主席的 这两句话,邓拓就没法再在《人民日报》干下去了。邓拓跟毛主席的路线和做法都跟不上,他也理解不了,最后连总编辑也给 撤了,邓拓本人也要求辞职。有了这些历史上的原因,等到最后“三家村”的问题拉出来的时候,邓拓也觉得在劫难逃了。

邓拓夫妇都凭良心讲过真话

邓拓带着毛主席的两句评语:“书生办报,死人办报”,离开了《人民日报》,回到北京市委。他终究还是一个文人 ,他离不开他所热爱的写作,他用杂文的形式,写一些对现实有针对性的文章,这些杂文很多是批评当时不实事求是的作风、 缺乏民主的作风和官僚主义作风的。像《一个鸡蛋的家当》、《“推事”种种》等等都是借古喻今。这些文章在《北京晚报》 周二、周五刊登,为他赢得了巨大的声誉,也招来了最后的杀身之祸。邓拓的这段沉浮,似乎并没有使他和丁一岚认识到政治 斗争的残酷无情,否则,他就不会写出《废弃“庸人政治”》这样尖锐辛辣的文字。

当今天重读这些文字,我深深地钦敬邓拓的勇气和犀利。而丁一岚在1959年的遭遇,也可以使许多并不了解她的 人,认识到她的刚直和执着。当人们把目光聚集到邓拓这个名字时,我觉得,我们是多么不应该忽视了丁一岚的存在。

1959年庐山会议上,彭德怀写了万言书。庐山那边就传来指示,让北京的三大新闻单位(《人民日报》、新华社 、中央人民广播电台)讨论时事问题,号召知无不言、言无不尽、提倡向党交心。我那时在中央台总编室,也思考社会上的一 些问题和国家经济面临的困难。我想,人民公社是不是办早了?大炼钢铁是不是得不偿失?毛主席说过,我们的粮食多了怎么 办?即使我们先进入共产主义,我们也不要宣布,我们还是推崇苏联老大哥,把他们摆在前头。这个提法对不对?毛主席常常 说,小资产阶级容易头脑发热,把事情搞糟,毛主席自己是不是也有些头脑发热了?我把自己的想法如实在座谈会上谈出来, 这些话太尖端了,在当时这么说话,实在是有点冒犯了。可是我想,经过57年反右,许多党外人士都不说话了,我16岁就 到了延安,也是老党员了,这个时候我们共产党员不挺身出来讲真话,好像从良心上也说不过去。我真觉得,党很想了解下面 的意见和情况,我确实也是以向党交心这种心态来谈这些问题的。结果,我的发言被看作是向党进攻,说我是反党,在中央台 食堂的饭厅里,贴满了对着我的大字报。这以后把我下放到“穷棒子”合作社劳动改造了一年多。

两年后,丁一岚才被调入当时的国际广播电台,重新成为革命队伍中的一员,这对于一个忠于党的革命战士来说是多 么重要啊!但是,她没有想到,几年后,她将和邓拓一起,再次被贬斥出革命的阵营。

孩子的困惑,“大参考”被收走

批吴晗的时候,我们就考虑到要批邓拓了;他保吴晗也没保住。1965年底、66年初,党内在北京范围内就批邓 拓了,北京市委不能不批邓拓。因为已经在内部点了北京市委的名,说北京市委包庇反党集团。大家都是组织纪律性很强的嘛 ,北京市委能不执行党中央的意图吗?大概在批判邓拓以后不久,北京市的领导彭真、刘仁同志就受到批评。我们也已经知道 ,这一场批判真正的对象是谁了。

当时担任北京市委书记处书记的邓拓被停止了工作,他一直呆在家里期待着有一天能向党说清楚自己的创作思路、写 作意图。虽然呆在家里,但他实际上已经没有了人身自由,家里的警卫员,这时已经成了监督员了。曾经是温馨而热闹的家, 变得静悄悄,父子相见,都默默无语。

我们家的孩子一直受党的教育,都非常热爱党,相信党。可报上说他们的爸爸是反党集团分子。在孩子们眼里这可是 最坏的人,是最肮脏的。可他们又不愿意相信,一向那么温柔、那么爱他们的爸爸怎么会是反党分子?我又不能跟他们解释, 说你们的爸爸是无辜的,我怕他们在外面这样说会惹出什么乱子。可你让我说,爸爸是反革命,我又于心不忍。每次孩子们走 过爸爸的书房都踮着脚,轻轻地,轻轻地,怕碰见爸爸,不知说什么。邓拓一向非常爱孩子,他怕孩子们为难,也尽量避着孩 子,装做没看见他们。只有我知道他心里有多难受,他多想像从前一样和孩子们说说话,聊聊天。

孩子们对父亲的怀疑,令邓拓心如刀割,但他理解孩子们对党对领袖的那份至高无上的忠诚。可是发生在4月的这件 事,对于邓拓来说又是一次沉重的打击。丁一岚回忆说:虽然邓拓没有工作,但新华社编的内部“大参考”还是按时送到我们 家里,当时每个市领导都有一份。4月的一天,市委机关忽然来了几个人到我们家,没有跟邓拓做任何解释,就把我们家的“ 大参考”全部都收走了,还说以后不再送“大参考”给邓拓了。邓拓问为什么,他们说这是上级的指示,具体什么指示也没说 。邓拓有点激动,希望今后还能看到“大参考”,来人也不理会他,拎着那些“大参考”就走。邓拓跟在他们身后还在说:能 不能继续把“大参考”给我一份。那些人走了以后,邓拓一直坐在书房里,一句话也不说。

一本“大参考”,在许多人眼里它不过是党的高级干部的一种待遇,但处在全国上下批判“三家村反党集团”的声浪 中,邓拓把这本“大参考”当成是一种象征,一种党仍然信任他、认可他的象征。他在极度的孤独和痛苦中抓住这根救命的稻 草挣扎着、希冀着。现在这个象征不复存在,而它透示着某种更为严酷的信息。虽然邓拓没有向任何人吐露他此时的心迹,但 我们可以想象,一直在家中等待转机的邓拓接受这个事实的痛苦与绝望。在承受了许多这样的打击之后,他正一步一步向绝望 的深处走去,最后,他选择了死。

绝望的邓拓以死明志

从5月8日开始,北京各大报公开批判《三家村札记》、《燕山夜话》,深挖“三家村反党集团”幕后的人物,全国 各地也在传唱一首童谣:“邓拓、吴晗、廖沫沙,一根藤上仨黑瓜”,可见这场批判的深入广泛。5月16日,戚本禹在《人 民日报》发表文章说已经查明邓拓是叛徒,不管邓拓背后的支持者是谁,都要一挖到底。在党报上刊登这样一篇文章,对邓拓 是致命的一击。邓拓觉得党彻底不信任他了,他只能以死来证明他的清白、他的忠诚。丁一岚理解邓拓最后的选择:说邓拓是 叛徒,邓拓不能忍受,因为《人民日报》是党报,党报这样宣布,邓拓说,是不是党对我做了什么结论了。其实后来在复查时 才知道这是毫无根据的,可是那个时候他们是代表党啊。在那种情况下,压力大,因为处在了和党对立的这么一个位置上。你 要让他跟敌人斗,跟国民党斗,跟日本帝国主义斗,他有百分之百的信心坚持斗争。邓拓1930年就参加共产党了,为党做 过很多地下工作,还被捕过,在监狱里跟敌人进行过不屈不挠的斗争。抗战8年,解放战争3年,在敌后背着机器,坚持为党 出报纸,敌人进行“梳篦式”扫荡,他都坚持出报。那时候经常好几天都吃不上一顿饭,多少枪林弹雨他都挺过来了,因为党 相信他,边区政府支持他。可现在呢,党宣布他是一个叛徒。他对面是共产党,是他一向信仰和遵从的党组织。他还要面对那 些并不了解真实情况的所谓的革命群众,他成了人民的敌人。这跟过去战争年代的斗争完全不一样,这个他不能忍受。我觉得 ,一个对党非常忠诚的人,绝对不能忍受。

1966年5月18日,对丁一岚来说是一生中最黑暗的一天。

我们家是三间房,我和邓拓分开住,各住一间。第二天早上,我去他房间,发现他已经去世了,全身都凉了。那时候 ,他有很多病,身体很不好,经常写东西,手出汗很多,写东西他总用一块手绢擦汗。我拿到他这个手绢,那手绢都是湿的, 他当时写遗书时,心里有多么难过,就这样走了。我当时也不敢失声痛哭,家里还住着警卫员呢。邓拓临死之前,放在桌上一 个信封,里面装的好像稿纸,上面写着让我立即给这个东西销毁。我看见这个信封,让我马上销毁,哎呀,那时候我都想不出 该怎么办,又怕惊动了警卫员。那时,邓拓的姐姐在我们家里,所以,我就急急忙忙地给她叫起来。我说,现在有这么个东西 ,要马上销毁,然后,我们俩就嘁哩喀喳地连剪带撕地弄碎,扔到厕所,还有澡盆里,拿水冲掉了。当时不敢烧哇,怕出火光 ,怕有味,可我就没看看销毁的是什么,是稿纸,那么一叠,字都朝里,我都来不及看了,我就想着,在警卫员醒来之前,我 得处理完。所以,我后来一直不知道销毁了什么东西,我想来想去,我帮他销毁的这个东西可能是他遗书的底稿。你说我怎么 就那么马虎,没有看一眼就销毁了呢?我一直为这件事责备自己。

这是多么凄怆、令人心碎的场面。一边是没有亲人守候的邓拓的遗体,一边是妻子和姐姐为销毁他的遗物而心惊胆颤 地忙碌。丁一岚在朋友和同事的眼中一直是非常坚强的,她的确非常坚强,因为她必须坚强。

孩子很久不知道邓拓自杀。每年5月18日,丁一岚都给邓拓写一封信

在通知北京市委来人之前,丁一岚有时间可以端详一下自己风雨同舟30年的丈夫。

我总觉得他生命中最后的 一段日子,生活得太苦了。一个人怎么能够忍受全国几亿人的谩骂,到最后被组织上宣布是叛徒,我觉得没法活下去。所以, 我也有这个想法,真是活着不如死了好。看见他那么平静地躺在那里,我跟他说:“

你走吧!安安静静地走吧,你什么 声音也听不见了,这是最好的解脱。”

这是怎样的一种生离死别呵!

北京市委已经调整了班子,由新市委代替原来的老市委领导工作,他们决定不许把邓拓去世的消息公开出去,凡是在 场的人都要绝对保守秘密。邓拓死的时候,家里的孩子都不在家,连我的孩子也不让知道。第二天,他们又来我家抄东西,很 客气,说按党的规定,邓拓的书信、照片、作品都拿走,邓拓的秘书和他们那儿秘书处的都来了,邓拓给我有一封遗书,是很 小的一张纸,就说对不起我,他这样做也可以让我和孩子解脱了,免得我们再因为他受到什么痛苦。使我感到最难受的是,邓 拓给北京市委写了一封遗书,写完了搁在枕头下面了,翻了一阵才翻出来,他们当时就拿走了,也没给我看。

邓拓去了,虽然对他和“三家村”的批判并没有停止,而且愈演愈烈,但他却以自己的方式结束了所有强加在他身上 的诬蔑和屈辱。他并不知道,吴晗在文革中被毒打致死、廖沫沙长期被监禁。

邓拓的死,并不如他所期望的那样使亲人 们得到解脱,痛苦依然绞着丁一岚的心。

在文化大革命10年,我真觉得难熬得很,比抗战8年还难熬。我在我们机关里,有5年时间没有一个人跟我说话, 绝对的孤独,绝对的寂寞。我是绝对忠实于党的决定的,所以,很长时间我没跟我的孩子说,爸爸已经死了。我对孩子绝对保 密,这样的处境对我来说非常困难。孩子也不问,他们也很怕爸爸在家,怕见到爸爸。一直到两年以后,外边已经传开了,说 邓拓已经死了,孩子们才回来问我,因为我一直跟他们说爸爸住院了,他们也不希望爸爸回来,怕红卫兵来家里闹,孩子们的 精神负担很沉重。结果外面已经传说爸爸死了,那时候,咱们的报纸习惯说,谁谁谁带着花岗岩的脑袋见上帝了,花岗岩脑袋 就是顽固不化,那就是说这个人死了。孩子们从外面听说了,回来问我,我还是先请示了北京市委,我能不能跟我的孩子说邓 拓已经死了,我这个人对党是绝对忠诚、非常正统的一个人。经过请示,我才敢跟孩子们说,爸爸已经死了。孩子们都非常爱 党,相信党,党的报纸说爸爸是叛徒,他们再也不愿意理爸爸了。可后来,他们被人家骂成是狗崽子,他们亲身遭遇了许多的 不公正,有些事情他们慢慢就清楚了。我生怕孩子们因为爸爸的死对党不满,对群众不满,再说出什么不满的话来,最后也被 逮捕或怎么样,我要极力保护这些孩子。我教育他们要爱党爱群众,他们跟我说,我们爱党,但党不爱我们。这是事实,他们 下乡插队多年,想去工厂、上大学都不批准,就是因为他爸爸的问题,所以,孩子们说这样的话,我总是很痛心。

最让丁一岚痛心的是,邓拓的骨灰不知道存放在哪里才最安全,放在家里肯定不行,红卫兵随时都可能来抄家批斗。 最后,她和邓拓的哥哥商量,把邓拓的骨灰放在哥哥家里。邓拓的哥哥当时在中科院,邓拓的父母的骨灰一直存放在他哥哥家 中,他们将二老的骨灰合在一个坛子里,空出来一个藏着邓拓的骨灰。从表面看,两个坛子安放的还是邓拓父母的骨灰,经过 这样一番伪装之后,邓拓的骨灰才得以平安地躲过文革这场浩劫。若是邓拓父母在天有灵,得知他们死后仍能保护爱子遗骨逃 过劫难,不知二老感到的是悲恸还是欣慰。

每年5月18日,丁一岚只能一个人默默地祭奠邓拓,她总是给邓拓写一封信,告诉他这一年里她和孩子们的情况, 就像邓拓活着时,他们夫妻谈着的那些家常话。她也向他倾诉自己的孤独和困惑。写这信时,她仿佛感到自己不再那么孤立无 助了。然后,她划着一根火柴,把信点燃。每一年,她都按时给邓拓寄出这样一封信,她就是用这样一种方式和丈夫交流着情 感,联系着两个世界。

有关平反的一些事儿

每一个从文革走过来的中国人,都不会忘记1976年那个金秋10月,祸国殃民的“四人帮”终于沦为人民的 “ 阶下囚”。可是历经10年磨难、满目疮痍的中国仍然背负着数不清的冤假错案,从国家主席到开国元勋,从各部委、省委, 到基层干部群众,受害面之广前所未有,“叛徒、特务、走资派、反革命”

这类莫须有的罪名,依然像紧箍咒一样束缚着成千上万的人们。从1978年陆续展开的平反冤假错案工作,给丁一 岚带来了新的希望,她希望邓拓的问题能够尽快得以复查。

那时我也不敢提这个问题,我得摸清楚情况才敢提。我遇到一个从前认识的同志,他说,《人民日报》的领导很关心 邓拓的问题,你写个材料吧,我们那里有一个内部刊物送中央的,回头给你写的材料印在上面,这样,政治局的一些同志都可 以看到。我后来就写了这个材料,登在那个内参上,中央就批示让组织部的专案复查小组复查,这才开始复查邓拓的问题。7 9年初复查时,文革时的专案组影响还很大,他们分析问题受“两个凡是”的影响很大,很多问题都是从这个角度提出来的。 一个一个问题查,我就跟他们辩论。邓拓有一枚图章,上面刻着“书生习气不可无”。这句话,文革时就批判过,说邓拓是抗 拒毛主席的批评。毛主席说他是“书生办报”,他有抵触情绪,就刻了这个图章。复查的时候,那些人还追问我,这个图章是 什么时候刻的,是在毛主席批评他之前、还是之后刻的,就连这样的问题都还在抠唆。哎呀,争来争去,算是给邓拓平反了。 给了一个结论,很简单的几行字,写邓拓、吴晗、廖沫沙3个人都不是反党,所有被株连的人都撤销对他们的处分,写的就这 么简单。

拿到这张只有几行字的平反结论,丁一岚提出了一个要求,希望能看一看邓拓13年前写下的遗书。时隔13年,丁 一岚才看到邓拓的那封长达6000字的遗书。在档案室里,面对着那些熟悉的苍劲有力的字迹,积郁13年的泪水,奔涌而 出。

最后,他们同意我到资料室去看邓拓档案里的遗书,隔13年,我才看到遗书,这时,我真是忍不住了,在档案室里 大哭了一场。邓拓的遗书写得非常动人,是写给北京市委的,整个叙述他的写作目的和他被捕的经过。他说,我的写作问题, 完全是我个人负责,跟北京市委没有任何关系,因为我的稿子市委并没有审查。后来为了邓拓的追悼会怎么开,也争论了很长 时间。甚至追悼会的悼词他们也没有让我先看,可能怕我有意见吧。后来北京市委有一个同志跟邓拓很好,他给我看了悼词, 结果他们限定这个追悼会不能超过600人,还是要处级以上干部。很多人都对这个限定有意见,我也有意见。我说,当时跟 邓拓他们一起搞《三家村札记》的编辑,哪有处级干部,这些编辑后来都受株连了,受到很大的打击,现在连追悼会都不让他 们参加,这对这些同志是不公正的。我自己在电台打印了一个讣告,印了一百份,寄给我们的一些朋友。开追悼会那天,很多 人都去了,有1300多人,人太多了,八宝山的纪念堂里根本站不下,大部分人都站在外面。幸好把邓拓的遗像做了两个, 一个摆在会场里,一个摆在外面。我想,那些站在外面的同志,那么多年没见过邓拓了,看一下遗像也好呀!

丁一岚的反思

我们今天重述这些饱含血泪的往事,并不仅仅只是把它作为一段黑暗历史的见证,而更多的是为了我们能从昨天的历 史中捕捉到一些真谛,使我们能够在现在和将来不会再重复昨天的黑暗。丁一岚的话是非常耐人寻味的:

我觉得文革从整个人类来说也是一大悲剧,为什么会产生这样一场运动?这个问题得从两方面看,一方面是毛主席在 全国全党的威望非常高,到后来呢,几乎变成了神。的确,像我这样年岁的人,对毛主席非常有感情,到了解放初期,逐渐地 由一种高度信仰发展成盲目尊崇他,以至于到最后是迷信他。另一方面,毛主席他自己随着威望非常高,逐渐就感觉到自己是 至高无上的了,他心里将阶级斗争扩大化,就开展文化大革命。本来这么大个国家,这么大个党,有一些矛盾,有一些理论上 的争论,这都是很自然的,可以逐步解决。我怎么也想不到,毛主席最后采用自上而下地、发动全国人民搞这场斗争,这个是 我根本没有想到的。我觉得,我们党要很好地总结这个历史教训,绝对不能让它再发生了,国家和人民遭受了多么严重的打击 呀。文革中死了多少人呀,他们当中许多人都是战争年代出生入死为党的事业战斗,那真是全力以赴呀,即使牺牲自己都无怨 无悔,过去战争年代,敌人要想抓,要想杀都弄不到,结果我们自己,还有“四人帮”能把这些同志毁了。

我认为这次文化大革命造成的损失,它的破坏力,远超出对一个家庭或者几个家庭、或者是对一部分人的伤害。我们 党和全国人民受到的伤害真是难以估计。我觉得一定要很好地总结这个经验教训,我们倒不是说,一定是谁负责怎么怎么样, 而是这个事件发生,我觉得这里头有很深刻的教训,怎么样建立起我们党内的、国家的民主集中制,怎么样能够听取更多方面 的意见来解决任何一个比较大的关系到全国的问题,像文化大革命这样的悲剧绝对不能再重演了!我希望,特别是党的领导同 志要很好地总结这个历史教训,反思一下为什么会发生这样的民族悲剧。我想只有我们党从中吸取了教训,那些在文革中死了 的人才没有白白地死,也还算有价值,为我们的国家为我们的党贡献了生命。

采访丁一岚的那个下午,隔壁邻居家的孩子一直在弹一首莫扎特的小夜曲。在丁一岚家种满花草的阳台,有几只小鸟 在夏日的阳光里蹦跳鸣叫。在鸟语花香的旁边,在明快优美的钢琴声中,听着一位老人讲述着一个人、一个家庭、一个民族的 悲剧,我很难表述我内心的那份复杂的感触。在这快乐与悲哀的交织中,我总是想到邓拓去世时手里攥着的那块湿漉漉的手绢 ,我想,那上面不知浸着多少男儿泪。

这次访谈的3个月后,丁一岚病逝。(任捷)

来源:中国新闻网1998年6月