"深蓝天空下金黄的圆月,海边沙地一望无际的碧绿西瓜"——这帧刻在几代人记忆里的文学图景,正在新版教科书中悄然褪色。

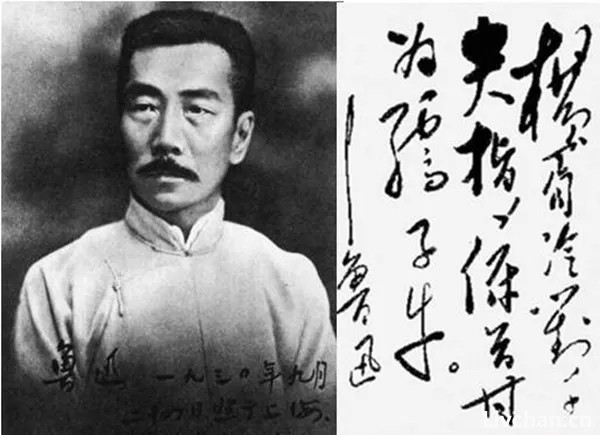

曾几何时,鲁迅的17篇经典如《阿Q正传》《故乡》等,构成了语文课本里最锋利的棱角。那些标注着"全文背诵"的伏案时刻,那些被"猹"字支配的默写恐惧,终究化作了一代人共同的文化胎记。

比如,这段被语文老师们奉为经典必背的华丽段落:

不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,有时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁,便会啪的一声,从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着,木莲有莲房一般的果实,何首乌有臃肿的根。有人说,何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来,也曾因此弄坏了泥墙,却从来没有见过有一块根像人样。如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,像小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。

——《从百草园到三味书屋》

但近年来,我们不难发现,鲁迅的作品在教科书里出现的频率正在逐渐降低。

到底原因何在?

1.我们必须承认,有些语言的重量,是少年难懂的精神密码

"救救孩子"的呐喊需要四十载人生阅历解码,教科书编委们坦言,当95后教师自己都需要注释才能讲透《药》的深意时,确实需要考虑"适配性"。

某重点中学的调研显示,仅23%的初中生能准确解读《狂人日记》中的"吃人"隐喻。

2.思想太锐利,锋芒毕露,也是其重要原因

《记念刘和珍君》中"不在沉默中爆发"的锐气,在当代教育场域遭遇微妙平衡。某版教材修订研讨会上,专家们花了三小时争论《友邦惊诧论》是否适合放入"国际理解"单元,最终这篇檄文成了教学参考资料里的"编外成员"。

3.新时代,社会价值观和审美观也发生了极大改变

当Z世代在短视频里解构《孔乙己》,当AI能生成鲁迅风格的网络段子,教科书里的鲁迅正经历着传播学的残酷筛选。某省新版语文教材引入"数字鲁迅"专题,将《风波》与网络暴力案例并置,试图在赛博空间延续批判精神的火种。

值得警惕的是,某些自媒体将教材调整曲解为"去鲁迅化",甚至质疑鲁迅在文学界的地位,这是完全站不住脚的。

事实上,《野草》的哲学深度仍在大学讲堂绽放,《故事新编》的魔幻叙事成为编剧必修课。某知名文化节目让00后演员演绎《阿Q新传》,弹幕里"鲁迅yyds"的刷屏证明,经典从未远离年轻群体。

当我们在讨论教科书里的鲁迅时,本质上是在探讨如何让批判精神适配新时代的教育容器。或许正如钱理群教授所言:"不是鲁迅过时了,而是我们尚未找到打开他的正确方式。"

那些被移出必修篇目的文字,正在以研学课题、跨媒介创作、文化IP等形式,在更广阔的空间里完成精神的转生。

教材目录的更迭如同年轮,记录着每个时代的文化体温。当我们重新翻开泛黄的课本,那些被荧光笔划满的鲁迅金句,何尝不是种在我们灵魂深处的思想种子?或许某天,当少年们在元宇宙图书馆偶遇三味书屋的全息投影,仍会为那个在课桌上刻"早"字的身影心头一颤。

来源:征文约稿小助手