时光仿佛是一双旧布鞋,踩在岁月的尘土里,留下浅浅的印痕,又带着些许温暖的回响。那是80年代的中国,我小时候的记忆里,鞋子很少在商店里买,而是母亲一针一线缝出来的亲切模样。

那时候,物质匮乏,能买到鞋穿的人家不多,大多数家庭都靠自己动手,做出合脚又耐穿的布鞋。我们家也不例外,一家人的脚上,穿的几乎都是母亲亲手做的鞋子。母亲的手艺极好,针脚细密匀称,鞋底厚实耐磨,连邻居见了都忍不住夸上几句。

布鞋的制作是个细致活儿,既需要耐心,也需要几分巧思。母亲常说,做鞋是个“从无到有”的过程,看着一堆没用的衣服变成一双鞋,心里总有种满足感。那时家里没有多余的布料,鞋底的材料多是从旧衣服、碎布头里一点点攒出来的。母亲会把这些旧布收拾干净,用剪刀剪成大小不一的片儿,再拿来一碗糨糊——那是她用面粉和水熬成的黏稠糊糊。

她把碎布一层一层涂上糨糊,仔细地糊在一块平整的木板上,然后搬到院子里,搁在太阳底下晒。夏天烈日当头,布片很快就干透了,硬邦邦地粘在一起,母亲管这叫“布嘎渣儿”。等完全晒干,她就用手轻轻揭下来,抖掉上面的尘土,再按照鞋样儿剪成鞋底的形状。一个个鞋底儿就这样诞生了,粗糙却结实,像极了那个年代的日子。

鞋底可不是剪好就完事的。母亲一针一针地把四五层布底儿缝在一起。她坐在小板凳上,膝头放着鞋底,手指灵巧地穿针引线,针脚密得像绣花一样。缝好的鞋底还要包上边儿,每逢这时,我总爱蹲在一旁看,那厚厚的鞋底踩在地上,踏实得很,走再远的路也不怕。

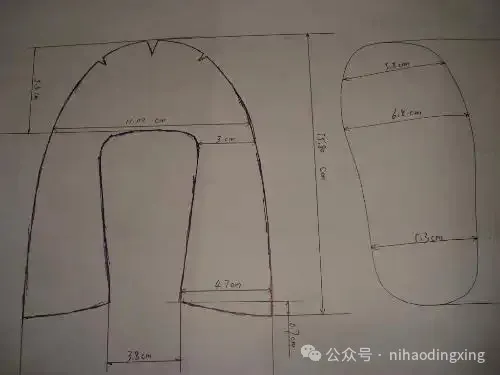

鞋面则是另一番功夫。母亲会挑一块好点的布料,通常是黑布料,因为它耐脏又结实。她先量好尺寸,裁出鞋面的形状,再包内边儿,这样鞋子既有层次感,又显得干净利落。缝鞋面时,母亲总是格外用心,针脚细腻得几乎看不出痕迹。她说,鞋面是鞋的“脸面”,得好看才行。做布鞋还需要两块松紧布,放在两侧的位置,一般会留出两个凹槽,为的是控制布鞋的松紧。

搓麻线,是做鞋底的灵魂。母亲搓麻线,先把裤脚挽到大腿上,坐在院子里的凳上,两手拿着一束细麻线,在大腿上来回搓。麻线在她手下慢慢变粗,两股细的搓成一股,结实又有韧性。搓久了,她的大腿仿佛微红。

80年代的日子,就像这布鞋一样,简单却不失温情。母亲用一双双巧手,把旧布变成了新鞋,把爱缝进了针线里。那时的鞋子没有花哨的款式,也没有鲜艳的颜色,可穿在脚上,却比什么都舒服。如今想来,那些布鞋不仅是脚上的依靠,更是一段岁月的见证。它们踩过泥泞的小路,走过喧闹的街巷,带着一家人的欢笑与辛劳,静静地留在了记忆深处。

来源:四月遐想,原标题:定兴县针脚里的旧时光:八十年代童年的布鞋