当代历史小说,我至今仍坚持认为,水准最高的就是姚雪垠的《李自成》。其次,才是高阳的《胡雪岩》与《慈禧全传》,再其次则是唐浩明的《曾国藩》。自2000年后,《李自成》差不多被视为“老干部读物”,似乎完全没人读了,我觉得很可惜。这是好货无人识,老货也无人识。

据说,我们的普通群众,是最喜欢看历史小说的,所以近些年书业尽管萧索,出版社还是不遗余力大出特出历史普及读物,就是因为群众爱看,最有利可图。这个原因,我过去没有想明白。前不久,有幸在座下听一位历史学者闲聊,谈话中间,他不期而然忽然飙了一句不大“正确”的话,倒让我顿时醍醐灌顶。他说的大意是,“文化程度不高的人,最喜欢看历史书,因为故事性强,实用性也高,不大需要动脑,学术啊哲学啊啥的读者就少,因为有门槛”,这话确实有点道理。大概就是这么一个原因,也造就了当代中国历史小说写作的繁荣。

自1949以后,中国历史小说类书籍可说成千上万,但《李自成》还是可称“当代第一”。不怕高人见笑,这是我个人一贯的看法。高阳的《胡雪岩》,笔法醇厚,史事稔熟,但到底还是游戏笔墨,态度不是很庄正的;至于唐浩明的《曾国藩》,跟这两位前辈比,无论文笔、见识还是取材,都是不能比的,但也算得上1980年代以来最好的一部。早已不怎么读古书的今人,写历史小说,能达到的最高水平,也就《曾国藩》这样的了。再后来什么“古风”之类,就很不伦不类。就文学水准来说,我以为至今没有一部长篇历史小说干得过《李自成》的。它有很多时代气息过重的地方,但刨开这些,水准是高的。反倒二月河那种,专为帝王将相吹唢呐,实是最落下乘的。

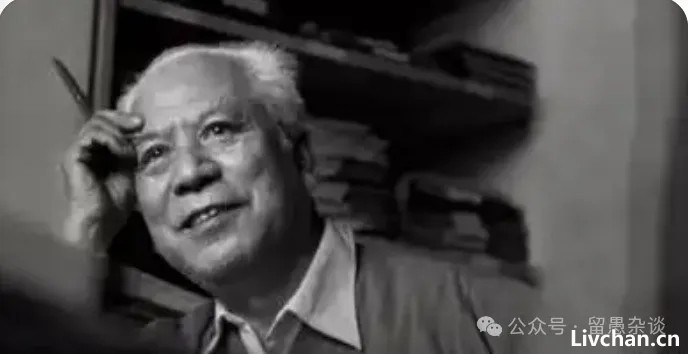

《李自成》这部书,姚雪垠写了近30年,极不容易。他本身就是学者型作家,性情踏实肯用功,可说为了写这么一部小说,泡在国史、古典文学以及新文学上将近一辈子,在写作探索上也是煞费苦心。自五四以来,实际也极少有这样的作家,可以对一部作品花费这么大的心血,用一生积累去成就。我何以要说《李自成》当代历史小说第一,就是认为,从语言表达、故事结构、对话组织,以及所写的风俗人情各个方面,它都是讲究到极致的。它有着很强的姚雪垠个人风格,同时在艺术形式与文学手法上又如此独树一帜,既有传统中国章回小说的风韵,又有现代西洋小说技巧的加持,古今新旧熔于一炉,确实高超。单以文学水准论,我觉得《李自成》是很接近《水浒传》这类古典小说伟作的。现在人喜谈“中国气派”,如果真有这么一种东西,我以为《李自成》就是典范。我还有一个发现,就是将《李自成》念出来,愈能发现其文字魅力,就是看起来顺眼,读起来顺口,听起来顺耳。我以为这是姚雪垠有意的。

当然,依现在看,《李自成》的问题,唯一或者也是最大的,还是出在价值观上。因为这书在写作过程中,曾经“上达天听”,姚雪垠本人又的确是典型“老干部”,再加上那个时代的氛围与要求,所以这部书在写李自成及其农民起义时,所要表达的意旨就变得很直接,那就是泛政治化。在姚雪垠的笔下,“李自成”要对标谁,而农民起义军又要影射现代哪支队伍,都是很明显的。在当时,这样的写作是紧跟,还是无比正确的,可当那个时代烟消云散之后,我们就会发现,这种屈从于时政的写法,是很牺牲历史真实性的,也是很图谱化的文学操作,反倒最大程度上浪废了这么一部本来可以壁立千仞的杰作。这个说起来也真是可悲。

但不管怎么样,我还是认为,《李自成》依然是一部很值得一读的书。尤其是有意要写历史小说的,当代同行里最好的模仿对象,只怕也得是姚雪垠的这部《李自成》。1980年代以后,读书界集体很贬斥这部书,甚至还要骂成“粪土不如”的,鄙意很不公平。在过去的年代,某种意识形态高涨,曾经限制了我们的文学发挥;可如今,很多人又以另一种意识形态偏见为利器,排斥尚有很高分量的作品,实际同样陷入极端与盲目而不自知了。 前段时间,看姚雪垠的另一部书,谈他为啥能写《李自成》的,也是颇多感慨。据姚雪垠说,他是河南人,自小就见过太多的造反啊混战啊,所以明代李自成那些“历史”,搁在他年少时代那就是每天都要看到的“现实”,他太熟悉了,几乎触笔即来。他还说,他小时候所闻所见,是当代人无法想象的暴虐残酷。比如刨心,那时河南多有军阀喜欢,刨开来炒了吃,据说能治胃病,乐此不疲,十分常见,也毫无人性。姚雪垠说,据他私下观察,刨心可不是一桩粗话,是很讲究技巧与办法的,至于如何巧法,他不忍细说。鲁迅小说里的人血蘸馒头,姚雪垠小时候也亲眼见过。所以《李自成》里有大量篇幅,都是写民间大众如何惨烈,而在上位者又如何丧尽天良的。这方面的揭露,论广度、力度与深度,也是没有一部书能出其右的。

末了, 姚还忍不住感慨,“唯美派诗人”是不会产生在“我们河南”的,而只能出现在“富庶的江南”,只因“文学思想和地域环境、生活条件息息相关”。现在人不读《李自成》,也可能是读不懂老姚的这份沉痛了。

来源:留愚杂谈