河南的夏天,尤其是信阳,荆芥堪称餐桌上的 “团宠”。随便走进一家本地餐馆,食客第一吆喝的就是:“老板,来一盘黄瓜拌荆芥。”那口气,像极了过去走江湖的男人到店里打尖时的吆喝:“小二,给我筛一碗酒,切二斤牛肉!”要是店里没准备荆芥,那你这餐馆就会让食客在心里打个折扣,免不了要嘟囔几句。这荆芥啊,就是河南人的灵魂养料,是河南人爱到骨髓里的一道菜,夏日的餐桌,荆芥必不可少,餐桌上没了它,丰盛的佳肴就失去了灵魂。

荆芥的历史是一部传奇史诗,据说它源自于遥远的地中海沿岸,沿着古老神秘的丝绸之路,悠悠东行,在汉朝时期进入华夏大地。

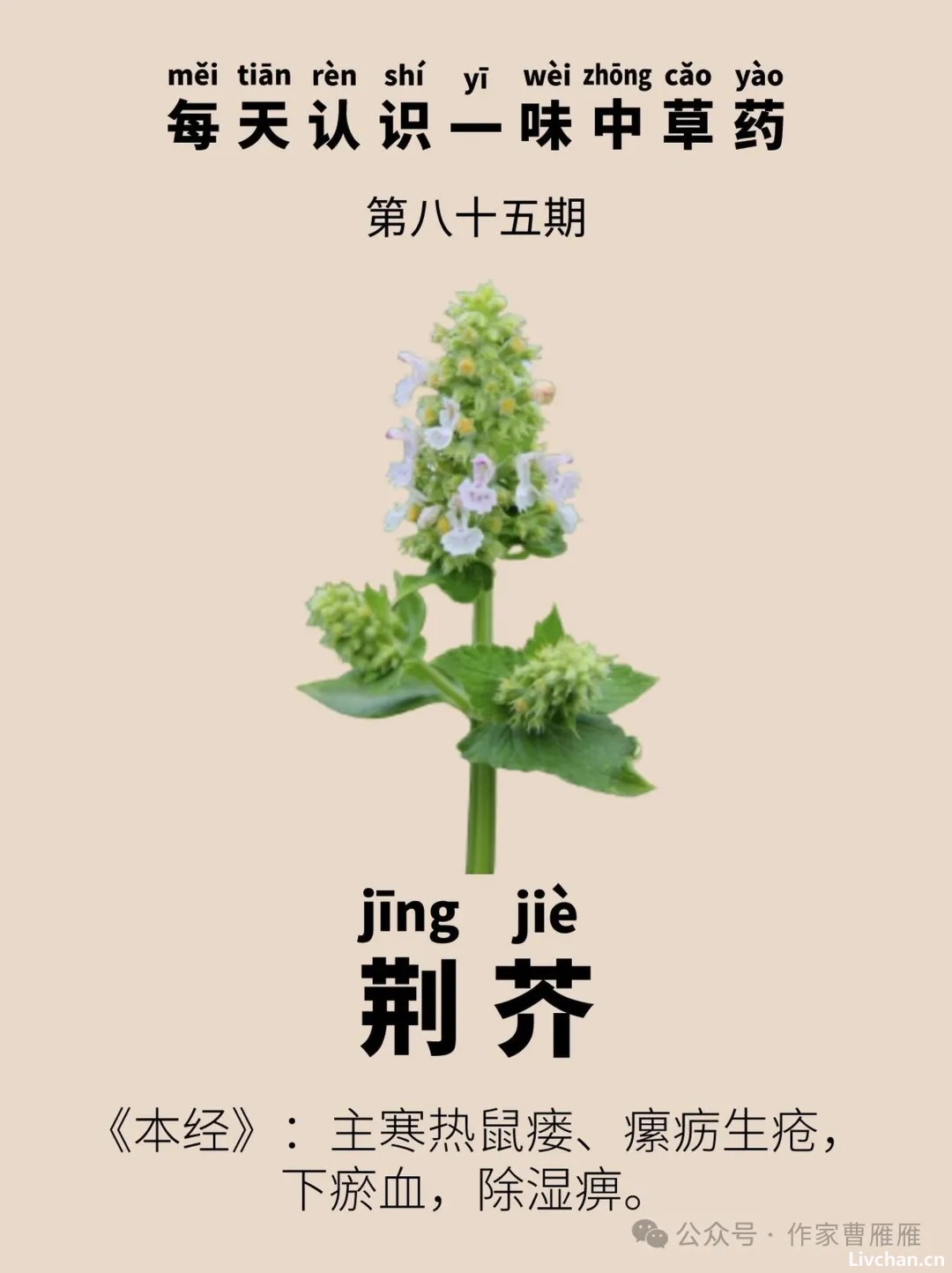

荆芥之名,始见于魏晋时期的药学著作《吴普本草》,书中说:叶似落藜而细,蜀中生啖之。是说当时的四川人特别喜欢生吃荆芥。作为一味中药,医药典籍《本草纲目》详细记载了它 “散风热,清头目”,备受医者推崇。

荆芥刚引到中国时,世人把它当作药材种植,后来人们惊喜地发现,它不仅能祛除病灾,那嫩绿的叶片做成菜肴还别有一番风味,于是,荆芥渐渐从药柜移步餐桌,完成了一场惊艳的华丽转变。

据说在北宋时期的都城开封,荆芥就已成为大小饭店里的一道美食,荆芥因其独特的香气和味道,被人们所喜爱,还被赋予了 “京芥” 的美称,足见当时的人们对荆芥美味的广泛认可与喜爱,河南在那时就成为食用荆芥的重地,荆芥也成为河南人生活中不可或缺的一部分。

据说北宋时,只有到过京城开封的人,才有机会吃到荆芥这种独特而鲜美的菜肴,因此用“吃过大盘荆芥”来形容那些走南闯北、见多识广的人。

荆芥的身份一直是个谜,有人觉得它是罗勒或者紫苏,从生物学上讲,河南人吃的“荆芥”,学名叫做疏柔毛罗勒,和外国人吃的罗勒是近亲,中药材意义上的“荆芥”学名叫裂叶荆芥,也有人说,荆芥就是俗称的猫薄荷。不管是叫罗勒、疏柔毛罗勒、裂叶荆芥,还是猫薄荷,一般人还真分不清楚,反正就是好吃,吃了对身体也好。

在河南,荆芥的吃法非常多样,最经典的有荆芥捞面条、荆芥拌黄瓜、还有荆芥烙饼等等。在夏日的夜晚,繁星闪烁,微风轻拂,一家人围坐庭院,共享天伦。此时,一盘凉拌荆芥端上桌,瞬间成为全场焦点。那独特的香气悠悠飘散,丝丝缕缕钻进鼻腔,勾得大家食指大动,手中的筷子不约而同地伸向那抹翠绿。嫩绿的叶片上挂着晶莹的蒜汁,香醋的酸、香油的润完美融合,放入口中轻轻一嚼,清爽之感裹挟着独特香气,如烟花般在舌尖 “炸开”,一家人眉眼间全是满足。如有蚊虫叮咬,挑几片荆芥揉搓到红疱处,不一会儿痒止疱消。

于河南人而言,荆芥承载的意义早已超越食材范畴。漂泊在外的游子,若能吃到家乡的荆芥,旅途的疲惫、思乡的愁绪瞬间便能慰藉几分;邻里间日常往来,送上一把自家园子新摘的荆芥,情谊就在这一递一接间愈发醇厚。它是河南饮食文化的闪耀 “代言人”,是河南人心底最柔软的牵挂,牢牢的勾着河南人的心,向着家乡的方向。

来源:作家曹雁雁