01

关中乡村代笔人自述:那些年,我帮人写过的阴婚证书和绝情书

在乡村,很多人可能还会有另一重身份。比如,一位在田间地头,辛苦劳作着的果农,可能还会是个经纪人;另一位在路边惬意悠闲地哼着秦腔的老者,说不定是红白喜事上的总管。给麦田浇水的汉子,也许还是个大厨,跳广场舞的领班,闲暇时却热衷于牵线说媒。除了他们的本分——农民之外,在社会生活中都还扮演着另一个角色。

很多人知道我卖过毛线,经营过电脑绣花,可算作农村的个体工商业者。其实,我也另有一个身份:乡村代笔人。没有人这样叫我,这是我自己给自己所作的定义。

在农村,这样的代笔人并不鲜见,各处都有,过去,他们为不会写字的村民提供代写书信服务,为缺少专业知识的人们代写诉状,时至今天,律师事务所已遍地开花,写作也用上了电脑,乡村代笔人的业务少了许多,但仍是不可或缺的存在。

PART.1

数十年来,我代写过各种各样学校不教、大学不考的文字,但唯独极少代写书信,而且无论代写什么东西,从未收过一分钱的费用。每每有人找我替他们写个急需的应用文稿,我总是来者不拒,写了就写了。

读过「贞观」所发《买密码本拟电文译电报,是我在阎良的高光时刻》一文的朋友想必知道,我的代写生涯是从为乡亲们拟电报稿开始的,后来就发展到撰写各种类型的文体,有的生活中常见,有的却匪夷所思,出人意料。

在乡村从事这个不赚钱的、完全是公益性的代笔人,你必须是万能的——只要对方能想得出来,你就要能写得出来。总的来说,与现实生活、现代生活相关的文字,都是容易撰写的;难度系数高、让人斟酌再三才能下笔的文字,往往都是与民俗相关的。

提起代写,可能很多人都会想起一个热词:代写情书。说实话,在我年轻的时候,倒是想过替人抒发一番热恋中的情感,写点甜蜜撩人、深情告白的文案的,奈何没人找我代笔,致使“英雄”无用武之地。大约是乡村的男女没有那么浪漫,通常无须书信传情。吊诡的是:情书没人找我写,我最早代人书写的文稿却是一封绝情书。

那时我担任大队广播员,与广播室一墙之隔的是村上的保健站。保健站药房有个女孩,生的白白净净,明眸皓齿,却因儿时患病落下残疾,一条腿略有些跛。家人给她订了一门亲事,估计因考虑到女儿残疾,对男方的要求自然不高。经过一段时间交往,女孩大失所望,决定自己先和男方摊牌了断,等达成退婚事实后再告知家长。她见有人到广播室找我代拟电文,就求我替她写一封和男方断绝婚约的信件。

她的要求很高:既要明确表示退婚的态度,又不能激怒对方,要让对方感觉到断绝双方关系既是势在必行,又是情不得已。用现在的话来说,这是个很烧脑的游戏。但我那时在广播室的工作比较悠闲,又年轻气盛,乐于承接不宜巧解的难题。终于有了大显身手的机会,于是我洋洋洒洒、委婉缠绵地写了几大张,原文记不清了,总之是半文半白,让对方读来似懂非懂的一些唬人的文字而已。那女孩看了,非常满意,就照抄了一份给男方寄去。

谁知这封矫揉做作、自以为得意的代写书信,惹起一场不大不小的风波,差点丢掉农村广播员这个轻松的工作。妇联主任见到我,问:“最近干什么坏事了?”我是遵纪守法的良民,哪里会干什么坏事?女主任单刀直入,挑明了话题,说:“你是不是替人写什么混账的信件了?”原来,那女孩的婚事正是这位主任介绍的,男方是她亲戚家的孩子。那男孩收到这封绝交书后,当即告知主任,二人分析了一番,认定这封信非女孩所写,那主任何等聪明,马上联想到是我所为。

主任警告我说:“你还想不想干广播员的差事了?知道有句话是‘宁拆十座庙,不拆一门婚’不?”是的,这封绝交信确实代写得有些唐突。此后我在代人书写离婚诉状之类的文字时就比较谨慎了,务必了解清楚内情,然后才会动笔。

这件事也让我明白,代写书信,不是卖弄文采,而是要以对方的口气,明白表达对方的意思和观点。在此后的日子里,我代人书写过的东西林林总总,难以计数,但再未引起过任何纠葛。

这封绝交信,拆散了一场不知是对还是错的姻缘,可算作我代写生涯中的败笔。当然,我也有成“人”之美的时候。

PART.2

上世纪七十年代末、八十年代初,代人书写最多的是各类申请,尤以庄基地申请为甚。

有需求先写申请,才可能得到审核批准,这是所有办事流程中的第一步,人所共知。当然,也不乏有些基层遇到民众有需求、但自己一时又难以解决的事情时,要施行推脱拖延之术,最简单的招数就是索要申请。你不是想要干某事吗?写申请了吗?悠悠万事,申请为大,有一段时间,几乎每天都会有人上门来找我代写申请。

土地承包责任制实行以前,是农村庄基地最紧张的时期。那时,土地所有权归集体所有,除老庄基外,村中但有一处空地,都归生产队管理,公社不批,新成家立户的年轻人谁也无处建房。我所在的谭家村,近千户人家,三年中才下了五家庄基的指标。需要庄基地的人们一次次地去找大队,找公社,每次去都得带上申请,我所在的大队,每年收到的几百份庄基地申请中,很大一部分出自我的笔下。

那时,经常代人书写的还有结婚申请。虽然当年的《婚姻法》规定结婚年龄为男二十,女十八,但八十年代前后因推行计划生育而控制结婚年龄,不够晚婚条件根本领不出结婚证。二十二、二十三、二十五、二十八……多大年龄可婚,也是需要各级领导平衡掌握的,于是就少不了申请。

写申请就得有理由。庄基地申请通常会出现的理由是:弟兄分家多年,多人多户居于一院;无处堆放柴草;无处养猪养鸡等。而结婚申请的大致理由则是父母年迈多病,需要有人奉养,家中缺少劳力,无人做饭等。熟悉了这些理由,但有人来找我写申请,就容易下笔了。当然,一次次地写这类申请、一遍遍地重复说这类套话是极其枯燥的事情,尽管知道这些申请交上去领导也不一定会认真阅读,但我还是尽量争取给不同的申请人找出点有别于他人的理由,免得交上去的申请都是千篇一律的文字。

在这期间,市场经济逐渐放开,于是又不断地替人写申领各种营业执照的申请,而写得最多、最劳神费力的,还是各种承包协议或合同。

我村素有榨油的传统。公社化时,全村九个生产队,各个生产队都有油坊,很多村民都掌握有榨油炼油的技术。自1979年起,村民纷纷外出,在周边各村开设油坊,一时成为潮流。

那时候关中大地还是棉花主产区,各个生产队都种植有上百亩棉花。棉花脱绒后,剩下的棉籽可榨油,这一时期,关中农村的食用油主要是棉籽油。那时正处在土地承包责任制的前夜,农村还是生产队管理。

外出开油坊的人们只要联系好某一个生产队,榨完这个生产队所产的棉籽就赚得盆满钵满了。那几年,在方园数十里的村子里随便一转,差不多都能找到我们村前去开油坊的村民。

那些外出的村民已初步有了合同意识,隐隐约约地知道应订个书面的协议以规避风险。我那时担任大队会计,村民外出要找我开介绍信,正因此故,找我帮忙写合同的人们也纷至沓来。

签订合同是甲乙双方的事,我也不能只和乙方坐在办公室里闭门造车呀。于是,村民和甲方事前联系,约定一个时间,然后我就带上纸、笔、印泥等必须用具,和要开油坊的村民骑车去生产队,与管事的要员们面议。签合同要守信誉,故不管相隔十里二十里,还是三十五十里,都要风雨无阻,按时到达。后来农村有人买了摩托车,我就坐他们的摩托车去。

会谈的地点通常在生产队长或某一位村民家里。因我已大致知道合同内容,去了,开门见山,就几个含糊不清的条文现场质询甲方,取得共识后,我就立即现场起草合同。

这些协议或合同,必须简明扼要,准确明晰,不能像现今某些保险公司的合同那样,冗长而繁琐,晦涩而难懂。现场起草合同速度要快,甲乙双方都没有耐心久等,一般十几二十几分钟写完,读给双方一听,如无异议,我就现场誊抄复写正本,甲乙双方签字盖章即时生效。后来写得多了,索性不打草稿了,直接垫复写纸一次书写成型——两份或三份。

这类合同通常都是这样写的:“就某某事,经甲乙双方协议,签订合同如下”,然后有一二三四条,无非是甲方自有库房三间(或别的地方)承包于乙方做榨油用,甲方应保证所产棉籽全归乙方加工,然后是承包费,加工费,每百斤棉籽付油比例,交付时间等等。一般不会在合同上列出违约处理的条文,简易合同嘛,说到违约就复杂了。村民能联系到承包榨油的生产队,大都是通过一定关系,合同履行全凭信用。据我所知,在我参与签订的这些合同里,没有出现过违约一事。

改革开放后,我们村村民外出办企业在周边是最早的。承包榨油是起步,接着纷纷外出办磷肥厂、造纸厂、砖瓦厂、木器厂等企业,这些厂子与承办地所签的合同,大部分都是我亲临现场参与谈判并执笔书写的。

无论是中午抑或是下午外出签合同,等双方谈完,复制好文稿签字生效后,就到了吃饭时间。这时,甲乙双方都会挺热情异常地说,为感谢我风尘仆仆、远道而来为他们书写合同,特备酒席,以致谢意。这也可算做我代写合同所获得的酬报。

我明白,这当然是顺水人情,即使我不在场,甲方或乙方也会提前筹备办酒,庆祝双方合作意向达成。宴会上,甲乙双方频频举杯致意,我这个合同起草人——也可看作中间人,便成了酒桌上双方敬酒的中心焦点。这样的酒会往往是不醉不休,作为代笔者,必须保持定力,应明白自己实际上是局外人,切勿在这种场合自作多情。

不过作为乡村代笔人,也需懂得一些法律,因为有时候可能从事的是编外律师的工作,要为村民代写各种民事诉状、答辩书、支付令申请之类的东西。上面说过,还得熟悉民俗,特别是丧葬方面的。

过白事时,可能有人会来和你讨论铭旌的内容,也会让你写诸如告丧牌或悼词、碑文之类的东西。在我们这里,代笔人当然要熟悉、要会写死者下葬头一天晚上举行“发盘缠”仪式时要用到的“路引”。

当然,这都是些程式化的东西,如今,举行丧葬仪式都有了专业的主持人,他们对这一套了解的滚瓜烂熟,其水平已远超我这曾经的代笔人。

PART.3

如今的一些影视剧,每到关键时刻,剧中的主人公便会说下辈子如何如何,比如说:“下辈子咱们再做夫妻!”之类,让人直起鸡皮疙瘩。忽然有一天想起,这种下辈子做夫妻的事,还真让我这代笔人遇上过一次。

那时我二十多岁,是人民公社的一名社员。那年夏天,我和一位老农,领着几个中年妇女,在生产队的打麦场干一些杂活:清理场面、晾晒新采回的棉花等等。“老农”算是我们的组长,有一天他没有出工,捎话说有事,要我全权管理。

这个老农有两个儿子,其中一个因为患先天性心脏病,20岁时病故,此事对他打击较大。那年,我们这里地下水位上升,不得不挖排水渠排水。排水渠道经过处有一邻村的墓地,其中有一个是年轻夭折的女孩子的墓。此墓必须迁走,墓主只能从命。那位和我共事的老农却因此动了心思,要为他未婚早逝的孩子结阴亲,以完成自己为人之父应尽的责任和义务。这结阴亲原来也很麻烦,照旧要媒人上门提亲,议定聘礼嫁妆之类,老农那天没出工,就是在家忙这事。

听了别人给我的叙述,我哭笑不得。对封建迷信的东西,我自小就持排斥态度。我的外祖父因不信鬼神而名扬乡里,我从小就听母亲讲了很多外祖父破除迷信的故事,比小学课本上那个鲁迅打鬼的描述更生动得多。用句套话来说,咱是生在新中国,长在红旗下,从小受的是辩证唯物主义教育,此时,那场史无前例的运动尚未结束,却破天荒地冒出来个结阴亲,真可谓咄咄怪事。年轻的我虽感觉此事甚为荒唐,但出于对长者的尊重,也不好发表什么言论。

中午回家吃饭的时候,老农捎话要我去他家一下。我以为他是要了解打麦场上的进展,就去了。结果发现他家中聚集了五六个长者,一个个皱眉沉思,场面非常严肃。我才知道另有他因,于是问起他结阴亲一事。

他说非常顺利,女方也同意了,嫁妆要三身单衣,三身棉衣,以及自行车,缝纫机等等(都是纸扎),结婚日期也确定了,看来是万事俱备,只欠东风了。我也没别的话,只能说“那就好,就好”。他知道我是不信什么鬼神的,欲言又止,最后鼓起勇气对我说:“可是,还有一个问题。”我说:“需要我帮你什么忙,尽管说。”他问我:“那结阴亲……是不是也要有个证?”证?我恍然大悟了,咱们阳世的人们结婚是要领结婚证的,老农给孩子结阴亲,也追求尽善尽美,得给孩子发个证。就是这个证,难倒了请来的几位老人家,不知道谁出的主意,把这个难题甩给了我。

霎那间,我的大脑以每秒上万转的速度开始工作,关于结婚证的行文句式瞬间闪过脑海,我也立刻感觉到这事很棘手。

上学时学应用文写作,学的是写借条,收条,失物招领启事之类的东西,以后走上社会,因为识得几个字,常常代写点申请或合同之类,哪里见过或写过这证书?结婚证倒是见过,那年代的结婚证无非是:某男,××岁,某女,××岁,自愿结婚,经审查合乎中华人民共和国婚姻法关于结婚的规定,发给此证等云云。

这阴婚也合乎共和国婚姻法的规定吗?不知那阴曹地府有没有关于结婚的法律?还有,年龄怎么写?是写死亡时的年龄,还是死亡故去后在想象的阴世的年龄?怪不得那些老人家不动笔,不过又一想,这东西他们也没见过。画画的人说画人难画手,画兽难画狗,因为人们对手和狗都非常熟悉。画画的也称鬼好画,因为没人看见过。我想,无论我怎么写,只要不是太出格,大概他们也提不出来什么意见。

稍加思索,我严肃地开始写了:某男,20岁,某女,18岁(就按他们故去时的年龄,毕竟两人死亡的时间相距较远),人间月老牵线,父母意切切,阴曹地府结缘,亡魂情殷殷,念高堂怜子惜女,后裔当同舟共济,准予婚配,来世相随{这来世相随等同于现在常说的下辈子了}。大冥地府婚政司(臆想出来的部门)某年某月某日。写完宣读后,老人家们点头称是,我终于如释重负。

后来取女方骨殖与男方合葬,我写的“阴婚证书”被他人带到坟头宣读后焚化了。我曾为此事很得意了一阵子。当年魏征代天行职,梦斩老龙,我这也算是代地府阎君给亡魂发证了。那时年轻,并没有好好回味过此事,只感觉这段经历难得,现在想来,倒觉得那老农值得同情,他不过在寻求心灵的安慰而已。

近些年来,我偶尔还会为村民写点他们需要的文字,填写一些须报上级部门的表格。不乏有人找我为他们家的大学生写困难补助申请。我有求必应,写是写了,但却并非情愿。我不明白:家有大学生还求人代写,是大学生们不屑于写这类文字呢?还是偷懒不想写而甩锅给家长的呢?

02

买密码本拟电文译电报,是我在阎良的高光时刻

你拍过电报吗?

无论回答“是”或者“否”,都会让人大致猜到你的年龄区间。

在没有手机没有微信且电话也不普及的年代,电报曾是传递信息最为可靠快捷的方法,占据通信领域达一个多世纪之久。自走上社会的那天起,我就与电报这一通讯方式结缘,以后的二十余年时间里,它像一位好友,一直陪伴在我身边,谁知不经意间,它渐渐远去,如今哪个邮电局还有发电报的业务呢?恐怕答案难觅。

1970年初,我被招入家乡小学(临潼县谭家公社谭家小学,现阎良区振兴中心学校)任民办教师。刚报到,校长就把收发报纸邮件的活交给了我。

学校不是邮电局,那些年在我们这里,学校却成了代投点,据说这是当年为了学雷锋做好事,少先队辅导员自告奋勇去邮局承揽下的义务。此后,邮递员把村里的报纸和邮件往学校一扔了事,分发的活都是学校干了。我们村子大,这些东西一天就是一大堆。

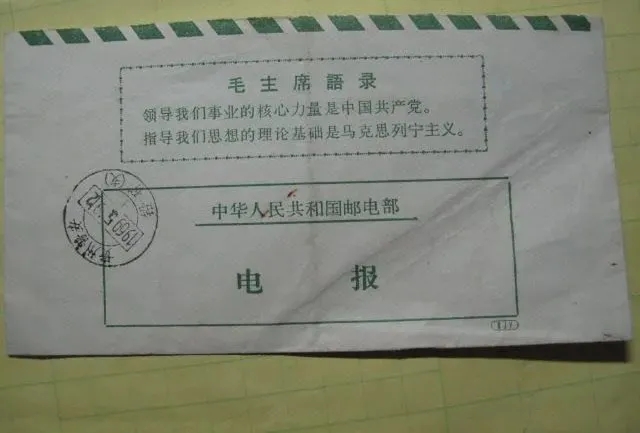

这活繁琐却不难做,报纸和邮件由就近的学生放学后带回交收件人。电报及包裹单、汇款单之类就得亲自来取。电报装在统一的信封里,外皮上印着深绿色的图案以及“电报”两个字。信件都是封严了的,电报却概不封口。虽然有时候不免好奇,想知道电报的内容,但我从没取出来看过。

■ 图源网络

一天,一位收件人到学校找我,说他不知道电报的内容。待我翻看电文时,却发现那上面全是阿拉伯数字,一个汉字也没有。原来这是一封漏译的电报。那一排排一行行的数字咱都认识,可到底是什么意思,要说的是什么事,就只有天知道了。

当然,这个谜第二天就被解开,因为发电报的人回来了。他在外地工作,好不容易回家探亲,大包小包带了许多,故通知家人“到站接”。家人破解不了电报,所以未能遵命,他下车后见站台空无一人,只得长叹一声,咬着牙连扛带提,走走歇歇,把那一堆东西搬运回家。不消说,该人大光其火。

不用说,电文上的数字,就是所谓的电码了。这东西久闻大名,却没想它会与我发生交集。那时候,我对电码的初步认识来自于广播上经常播放的现代京剧《红灯记》,该戏的故事就是围绕着一家三代向抗日游击队转送送电码本展开的,敌人为找到密电码本,穷极一切伎俩,杀害李玉和母子,而李铁梅在众人掩护下,胜利地把密电码送上柏山。柏山游击队有了密电码,那就是如鱼得水,要风得风,要雨得雨呀。

曾经风靡一时的电视剧《暗算》中,数学奇才破解电码如有神助,易如反掌,而我却无此能力。那时的我就想,如果我也有电码本,不就可以看懂没翻译的电文了吗?

■ 《暗算》剧照

那个下午,我骑上自行车,径直去了就近的阎良邮电局。那时阎良还仅是个总人口只有4万,连所属农田的面积加在一起,总共也才只有二十余平方公里的小城,邮电局规模也不大。柜台里,有一个值班的女子正在办理收发电报的业务。只见她接过发报人书写的电文,拿起铅笔,毫不思索,哗哗哗地就译成一组组的数字,似乎不费吹灰之力。我向她告知来意,她说电码本是有,但限于内部使用,从来也没有外售过。在我的一再恳求下,她还是入内请示了邮局的领导。最终,邮局同意售给我一册《标准电码本》,毕竟我还是给他们帮忙的嘛。

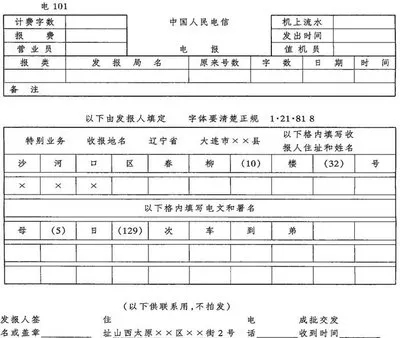

由于技术的限制,电报电文只能以数字或字母发出,数字都是四位,比如“贞观”这两个字,以数字发就是“6297 6034”,而以字母发呢,则是“JIF IYC”,如此而已。有了电码本,我想再有漏译的电报我就可以大显身手了。不过可惜得很,我经手代发邮件的那些年里,再也没见过一封漏译的电报。客观地说,出现这种失误的概率是极低的。

■ 影视剧中拍电报的情景 | 图源网络

但电码本还是派上了大用场。那时,拍电报的费用是每个字三分五(后来涨到七分,1980年代末是一角四分),其中电报费三分,译电费五厘,收报人的地址姓名等都是要按字计费的,每封电报不足20字的,按20字起算。

这样说来,如果自己译电,至少可以省下一角钱。一角钱是什么概念呢?在当年,有些管理经营不善的生产队,干一天活的报酬(工分日值)甚至还不足一角钱。在那时,一角钱可以买二斤西红柿,可以买五斤大白菜,可以看一场电影,可以买两支冰棍,可以买两个馒头(须另付4两粮票)或十三块水果糖。

我从邮电局买了一本电报稿纸(每本100张,每张一分),从此,我开始为乡亲们拟电报,译电文。

电文怎么写是很重要的,要以最少的字数最确切的语言告诉对方你要说的事情,有时候就得反复琢磨。电文拟好后我就直接在电报稿纸上写电码,乡亲们都很佩服,我也很有成就感。邮局值班员也很乐意收这样的电文,显而易见是减轻了他们的工作量。

无须叮咛,这样的电报只按三分计费。乡亲们省了钱,此后但凡有人要拍电报,多半会来找我,以至于电报稿纸买过好几本。

■ 电报稿纸式样 | 图源网络

后来我离开学校到村上任大队会计,和村民接触机会更多了,拟电文译电报几乎成了分内事,电码本就装在身上,走到哪有人叫我,现场“办公”,更为方便。

1981年,父亲哮喘急性发作住进阎良141医院,我发电告知北京的大姐,头天拍去的电报措辞是和缓的,“父病重望归”,商量的口气。翌日根据病情发展,拍了第二封电报“病危速归”。连续两封电报犹如两道令牌,姐姐迅疾返乡。

那时,在纺织工业部工作的姐姐受命,正在组织召开一个全国性的纺织系统会议。赶到医院,了解了父亲的病情后,姐姐在病房起草会议通知,要我帮她去邮局拍发。

当我把一厚沓书写整齐的电报稿纸递给邮局的业务员后,她翻看了一下,每份电报的内容相差无几,大致如下:

××省纺织工业厅××(同志)

纺织系统××会议于×月×日在上海召开你省可派2人参加

有幸给全国各省拍发通知,那是我的高光时刻。阎良邮局大概从未拍发过这样的电报,那女业务员盯着我看了又看,竟不知我这一身农民装束的乡村汉子到底是什么级别的领导,霎时间,我虚荣心爆棚,自觉神气十足。

见那营业员在逐张翻看,我突然有点心虚,怕她刨根究底或者拒发。但因这些电报文后署名均是个人,她还是没吭声就把单子接下了。当然,如电文是以单位名义发出的,按规定必须要持单位介绍信,电文后加盖公章。一次拍发二十多份电报,对当时的阎良邮局来说,我也算个大客户。

让人刻骨铭心的是,就因为在医院的这次译电,弄丢了电码本。后来,我因事去西安城,特意绕到钟楼东北角的邮电大楼,在那里另买了一本,并一直珍藏到现在。

■ 我用过的电码本

很多人不知道的是:电报还是银行间异地汇兑的重要工具。1985年,我受聘在西安一家公司任会计。公司给宁夏玉泉营酒厂供应了一笔材料,年底我和经理等人赴宁夏催款,他们答应即刻电汇。返回西安去银行,告知欠款10万元已到账。次日再去银行,说又汇来10万元。我们疑惑不已,以为银行将一笔汇款重复记账。银行却说千真万确,还是这家酒厂,给我们汇了两个10万元。我所在的公司以为酒厂还需材料而汇的预付款,就把这笔钱用于基建和周转。

一个月后,宁夏建行派员来西安,才知道是他们的失误。原来,银行间电汇款项是以电报为准的,该行业务员拍发了电报后,没及时将电报草稿归档,第二天上班的业务员看到后就又拍发了一次,造成我们重复收款。

这次失误的影响是巨大的:宁夏建行开除了粗心大意的业务员,我所在的公司被告上法庭,追索不当得利,公司也因此倒闭。然而10万元的债务不能免除,这在当年是一笔巨款,公司承包人用了十数年的时间,方才陆陆续续地分笔还清。这件事的教训极为深刻,告诉人们:未弄清来源的钱切勿轻易动用。

1990年、1991年,父母相继去世,我们分别拍了唁电,通知外地的亲属回家奔丧。电报告丧不仅方便快速,也是严肃隆重葬仪中的一个重要步骤。谁想这也是我和电报这个老朋友的最后一次握手。

此后,电话、手机、网络等渐渐普及,我再也没有拍过一次电报,再也没有人为此事找过我。唯有当年用过的电码本,悄无声息、默默地回忆着往事。

1844年,在一次试验中,年过半百的莫尔斯兴奋地向巴尔的摩发出人类历史上的第一封电报,电文是:“上帝创造了何等的奇迹!”如今,电报的光芒日渐消散,但人类创造发明的奇迹仍在持续。

来源:贞观、作者 | 高铭昱 | 西安人

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 那时我才18岁,在27军81师炮营担任通讯员。 就在几个月前,营队还驻扎在浙江平湖的姑子庙。 营里发下救生衣,我们每天到河里学习游泳,准备渡海攻打台湾。 1950年9月17日...

- 绵竹剑南春酒,产于四川省绵竹市,因绵竹在唐代属剑南道,故称“剑南春”。四川的绵竹市素有“酒乡”之称,绵竹市因产竹产酒而得名。早在唐代就产闻名遐迩的名酒——“剑南烧春”,...

-

文:阿蕾网图,侵删一提起贪官,就让人联想到吃拿卡要、纸醉金迷,让人恨得牙痒痒。人性是复杂的。当贪污受贿与白衣天使联系起来,情况就变得有些微妙。医疗反腐查出来的贪官...

文:阿蕾网图,侵删一提起贪官,就让人联想到吃拿卡要、纸醉金迷,让人恨得牙痒痒。人性是复杂的。当贪污受贿与白衣天使联系起来,情况就变得有些微妙。医疗反腐查出来的贪官... -

“中央三令五申不得拖欠农民工工资,他们就是不听。 ”01郭大勇是我的族弟,但我和他并不熟,有一年,他忽然找到我,管我叫哥,我也就答应下来了。说来惭愧,我从小和父母在...

“中央三令五申不得拖欠农民工工资,他们就是不听。 ”01郭大勇是我的族弟,但我和他并不熟,有一年,他忽然找到我,管我叫哥,我也就答应下来了。说来惭愧,我从小和父母在... -

那两年,纪登奎与我的交谈,主要在出差路上、茶余饭后,或者去他家送取文件时。绝大多数情况是,他在说,我在听。闲谈中,我偶尔会提点问题,他也偶尔停顿一下,问我什么看法...

那两年,纪登奎与我的交谈,主要在出差路上、茶余饭后,或者去他家送取文件时。绝大多数情况是,他在说,我在听。闲谈中,我偶尔会提点问题,他也偶尔停顿一下,问我什么看法... -

四川泸定6.8级地震中罗永和甘宇的故事,这可能是第一部电影剧本

9月21日,四川泸定6.8级地震中失联17天的甘宇在猛虎岗找到了,英雄的故事终于有了一个圆满的结局。从逆行救险,到相伴求生,从不得已分别后的约定,到翻山越岭的自救,还有救... -

2024年8月29日,中国驻菲律宾使馆发言人就日本驻菲大使有关南海的错误言论做出严正回应:“难道忘了日本侵略菲律宾,将马尼拉夷为平地并造成超过10万名平民死亡的马尼拉大惨案...

2024年8月29日,中国驻菲律宾使馆发言人就日本驻菲大使有关南海的错误言论做出严正回应:“难道忘了日本侵略菲律宾,将马尼拉夷为平地并造成超过10万名平民死亡的马尼拉大惨案... - 天地开设人皇以来年表一、天地开设人皇以来年表自天地开设人皇以来到曹魏咸熙二年(公元265年),共计经历了272代、积年276万745年,分为10纪,一纪叫做九头纪,十纪叫做疏讫...

- 军队一律不得经商军队经商之事遭到了时任国防部部长张爱萍的极力反对。在中共中央军委常委会上,他力陈军队经商之弊:军队和政府经商,势必导致官倒,官倒必然导致...