大家好,我是学堂君。

今天主要围绕我们民族的历史,来简单谈一下华夏文明与文化的诞生和记述历史。

一、历史不是讲故事

有人说历史就是像西方人说的“history”一样,等于Hi,story!

觉得历史的本质就是讲故事,这样认为,就对我们历史的理解过于粗糙和肤浅了。

历史不是台账,而是承载天人之道的载体,其目的不是为了回忆,而是为了使我们这个民族的族群生活得更好。

没有历史的民族,才会抓着一些远古的骨头棒子拼了命地编故事,一个骨头棒子能够出一本一千页的书。这都不是历史,这是在开故事会!

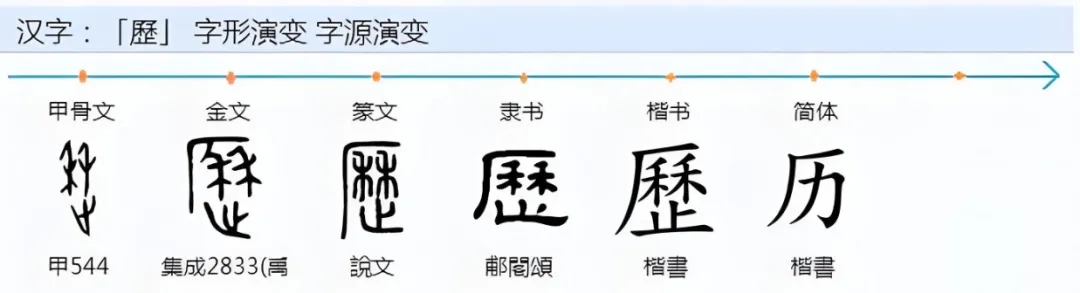

真正的历史是怎样的呢?我们看一下华夏文化中的历和史二字,就能略知一二了。

我们华夏文化中的“历”字,甲骨文下边是个“止”,是一只脚的象形,上面是“秝”字,是排列整齐稀疏分明的庄稼的象形,合起来就是踏田巡视庄稼的意思,有经过之意。

后来加了一个“厂”,“厂”这个字形有山崖之意,表示走到河岸边或者山脚旁的田地去巡视庄稼,强调经过的具体的地方。

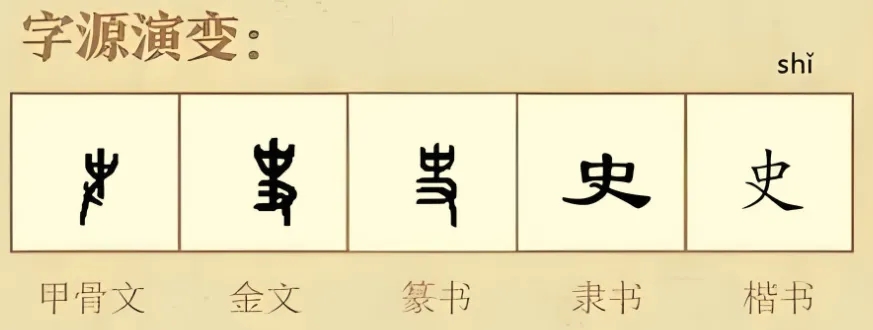

我们再来看一下"史”这个字,上面是个“中”字,下面是个“手”的象形,意思是用手拿着一个“中”,或者用手在调拨“中”。

那么问题的关键就在这个“中”字上,有的人说,史就是史官记录历史需要守中,不偏不倚的记录。

这个说法显然还没有追溯到祖先造字的元义,主要原因是人们对“中”这个字产生的误解造成的,中间,中正,中央,这并不是“中”这个字的造字本义。

我们继续看“中”这个字,有人说“中”字其甲骨文字形,中间一竖象旗杆,上下有旌旗和飘带,旗杆正中竖立,所以本义是指中心。

其实这是人们普遍对“中”字的误解,例如,这种理解从本质上还是没有回答,为什么插旗子的就是中这个问题。

我们现在知道,我们华夏文化的历史最早是从天文发端的,我们的历史记载上古圣王上观天文,俯察地理,观象授时,指导农事。

后来由于工作量怎增大,复杂程度增加,分工愈加明细,所以就产生了巫,史,卜等专职人员来负责天文的记录,历法的制定,历史的记录,典籍的掌管。例如,太史令这个官职。

怎么记录天象,制定历法呢?这个时候就需要用到天文仪器,而最早的天文仪器就是一根木杆,我们称之为“表”,后来在地上加上平放的带有刻度的尺,叫作“圭”,这就是圭表的由来。

“表”在上古时期就是一根简易的木杆,因为用于观测天文,制定历法,指导农事。

这就有了掌握天地自然密码的功用,而这个职责在早期又是圣王亲自负责,所以木杆又在很多地方有王权的象征,也就是类似我们说的权杖。

因此,我们再把目光收回来,继续看“中”这个字。

其中间的一竖,是用来插在地上测日影的表,而周围的一圈,则相当于带有方位或时间刻度的表盘,而上下两个也不是飘带,而是可以根据天文天象和季节气候随时灵活拨动的指针,上下表针用于纪年月日。

因为这个“中”,是王权的象征,由于历史的发展和分工的细化,后来的天文历法工作交由史官来负责,史官其实就相当于王的天文助理。

所以“中”始终紧紧和王权的核心紧密相连,天文天象的观测,时间历法的颁布,都从这个地方产生。

王权在哪里,“中”就在那里,而且观象授时的追求也是中正准确,最好不能偏早也不能偏晚,尽力追求精确。基于此,中才有了中间,中央,中正,不偏不倚之意。

后来,木杆制成的“中”,换成了青铜等金属制成,所以加上了金字旁,也就变成了“钟”。

因此,“中”的象形本意就是用于观测天文的钟表,主要是史官在负责,需要根据天文天象来不断的进行调拨,以显示实际的时间。

具体的季节,时令等信息,就从这个“中”这里,发布到天下百姓那里。

于是,上边一个“中”表,下面加个手,表意用手调拨“中”表,进行观象授时,制定历法,而从事这个工作的人就是“史”。

后来的史官,太史,春秋时,左史记行,右史记言,均由此而来。

到了这里我们就能明白,华夏文化中的历史到底是指什么。

历,和种庄稼有关,和农业文明的诞生于发展有关;史,和天文观测有关,与天文历法的诞生和发展有关。

所以说,一个民族,只有诞生天文学,开始涉足研究天文天象,制定历法,开始涉足农作物的驯化栽培,开始走向农业文明,才配谈及历和史。

历史并不是讲故事,只有涉及到人,并且涉及到人开始涉足天文历法和农业并走向文明,才配谈历史。

那些没有诞生过天文学和农业文明的民族,那些一直停留在靠追赶小动物,采集野果子生存的民族,是没有什么历史可言的。

只要没有走出蒙昧,就如同在一直黑暗中摸索前行一样,周而复始,年复一年,没有掌握天地自然的密码,理解不了自然的法则,就容易催生一些迷信巫妖之术,相信一些不可信的鬼神。

所以我们华夏的历史,主要是记录华夏文化圈层中心文明人的历史,兼顾记录周边和我们打交道的蛮夷戎狄等落后的文明形态的历史。

而一些更加原始落后的民族,不仅他们自己自始至终都没有记史的能力和习惯,连我们有成熟的史官记述体系,也不屑于去记录。每天都和动物过的一样重复再重复,万年不变,记录他干啥。

这样的民族,直到有一天自己民族诞生了圣人,点亮了文明的曙光,或者被其他文明的光亮辐射到,从黑暗转向光光明,这才配谈及历史。

二、华夏民族天文研究的铁证

基于上面对历史的理解,我们再回过头来看看我们这个民族的历史,就会发现其历史之悠久,远非现在人们普遍理解的那么短。

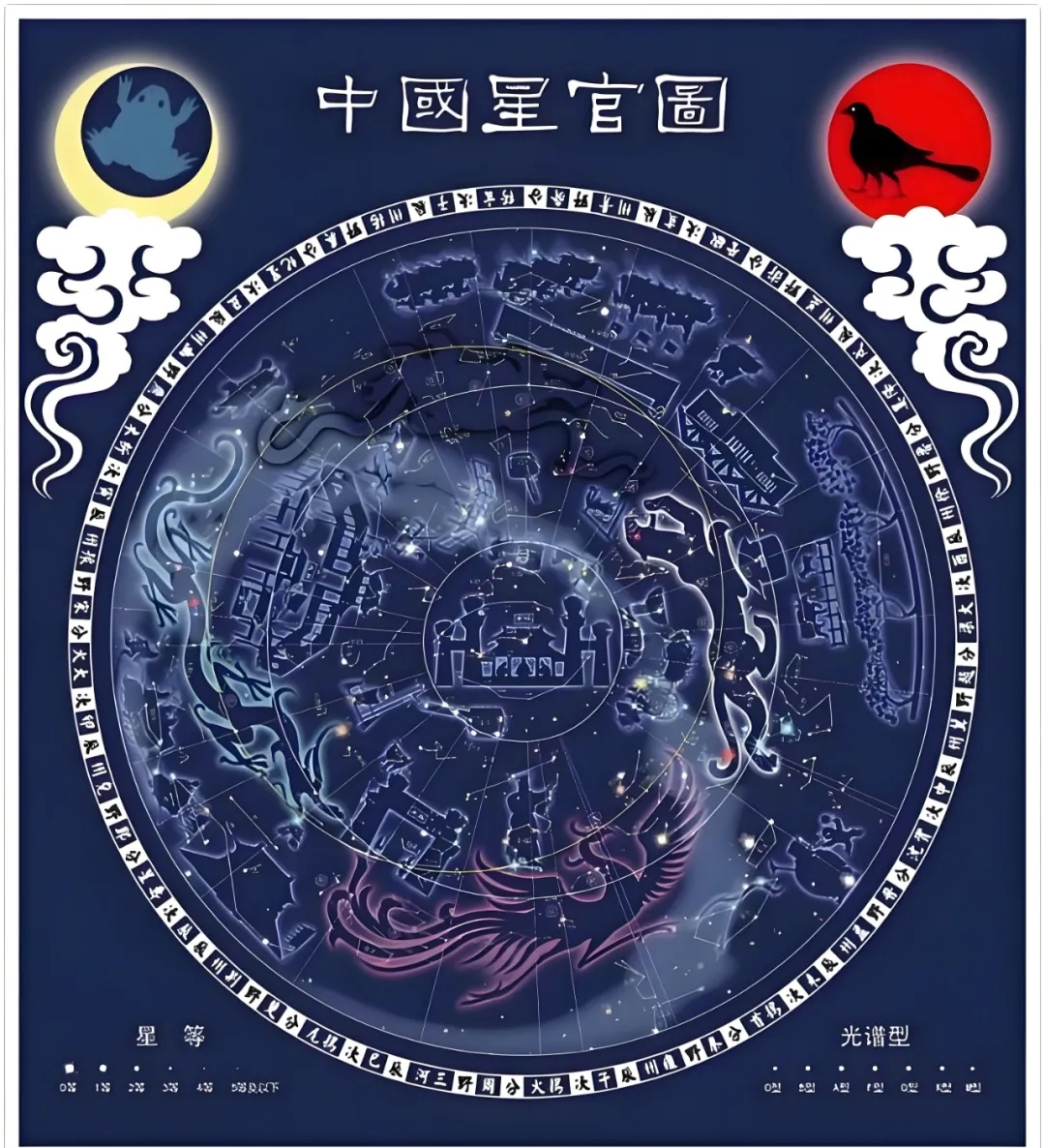

首先来看看天文,近两千年以内的就不展示,直接上距今约2500年前的天象星图。

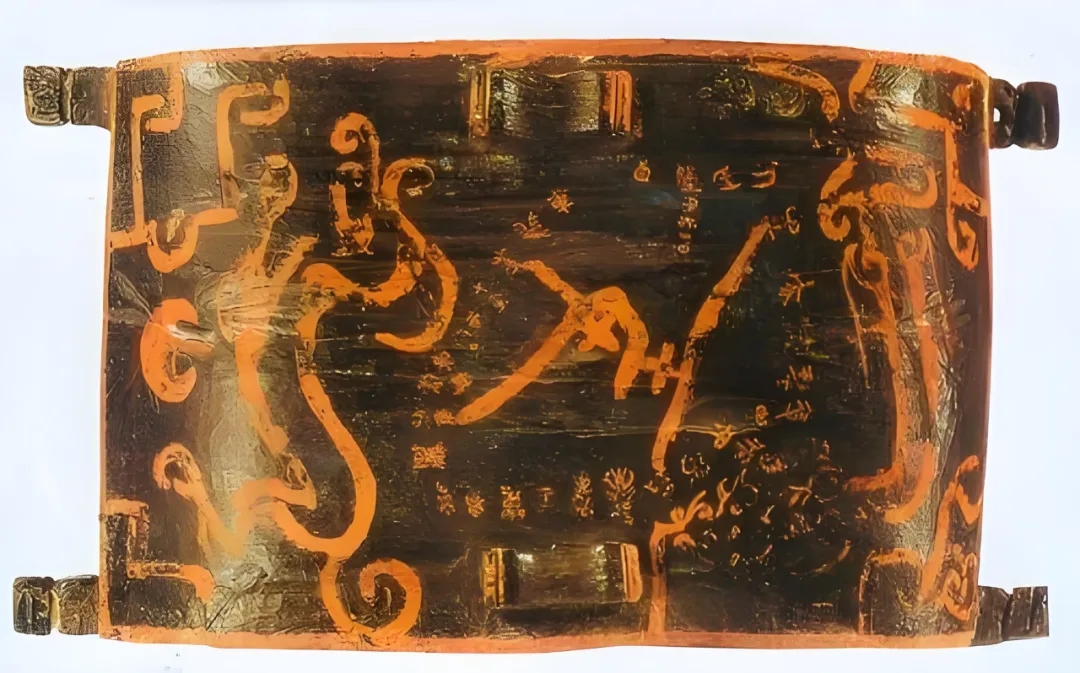

下图为考古发掘的曾侯乙墓出土了一个衣箱,上面非常完整的描绘了天象星图,左右两侧为东宫青龙与西宫白虎,中间为北斗,中间一圈非常详细的记录了二十八星宿。

曾侯乙,约前475-约前433年,是周朝王族诸侯国中曾国的国君。这说明两千五百年前是三垣四象二十八宿体系成熟的下限,而不是上限。

其实至少在周以前,我们的文化中三垣四象二十八星宿的体系基本就已经非常成熟的建立起来了。

为什么说是至少在周以前就成熟了,我们把视野切换到《诗经》之中,就会发现《诗经》中已经出现了大量的星宿名称了。

例如参(三星)、毕、昴、定、牵牛、织女、斗、箕等星名,这说明西周早期在民间百姓就已经知道天上星恒的命名了。

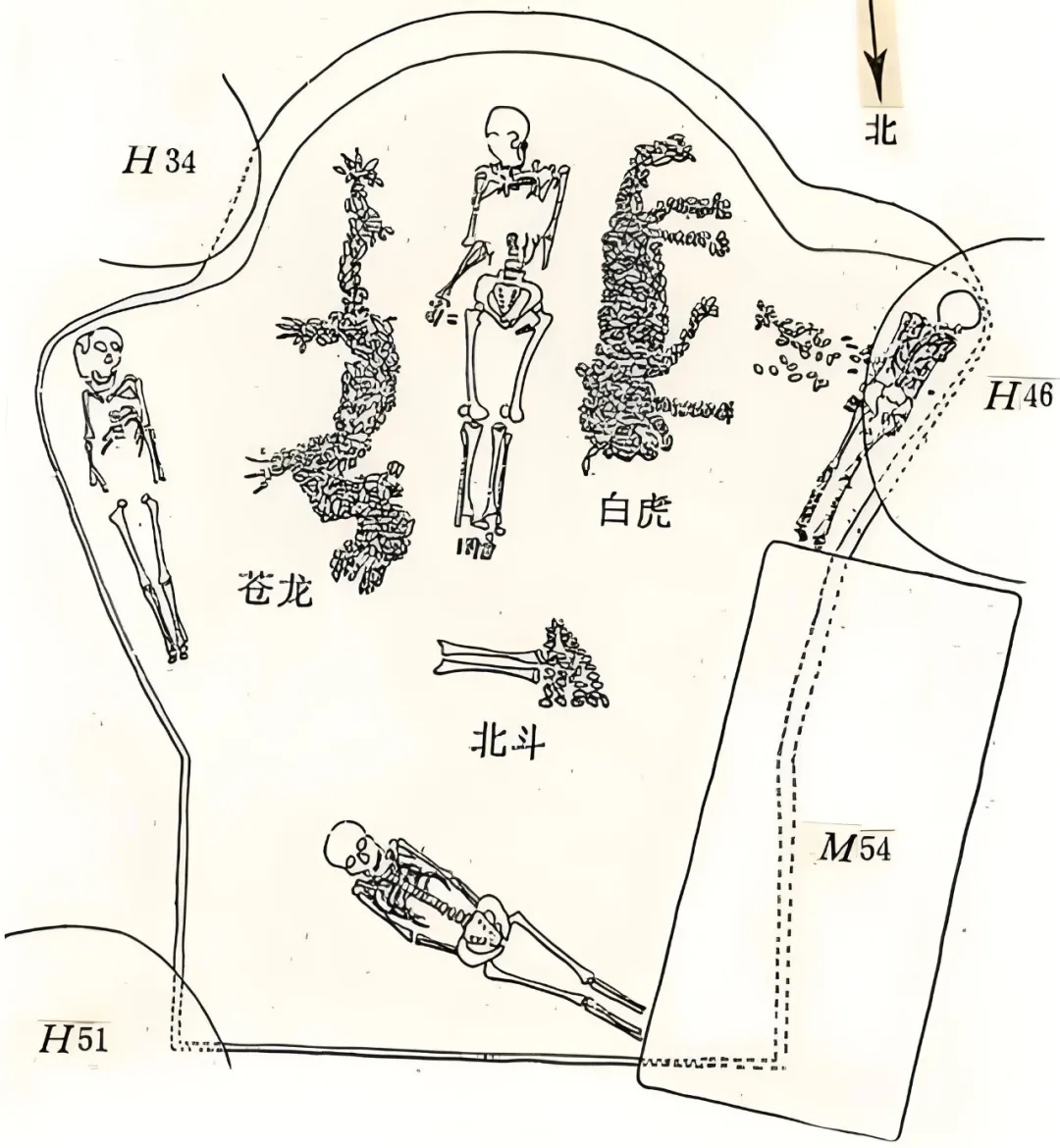

公元前三千年是上限吗?当然不是。我们继续看一下距今约六千五百年前濮阳出土的龙虎墓,该墓葬完整的表现了北斗星以及东宫青龙以及西宫白虎星象。

这个墓葬的排列方式和摆放方式,说明已经有严格科学的方位定位概念,以及成熟的天文天象概念,呈现出的一幅天象星图令人震撼,叹为观止。

基于此,我们发现,距今约六千五百年,古人就已经对天上的北天极,以及黄道周边的星宿进行了充分的研究和记载。

这个墓葬的历史考古和文字记载时期,是能严格对应上的,而且这说明六千五百年是我们中国古代的天文研究下限,而非上限。

三、华夏民族早期抬头看天的历史

六千五百年的天文研究既然是我们的下限,我们继续往前溯源。

《史记·五帝本纪》记载,黄帝时期就开始研究并且记载日月星辰,而且那时已经有历法来指导农业生产了。

到了尧帝时期,《书·尧典》记载:“乃命羲和,钦若昊天,厤象日月星辰,敬授人时。”

而司马迁同样在《史记·五帝本纪》把这个事件记录下来:乃命羲、和,敬顺昊天,数法日月星辰,敬授民时。

这说明从伏羲到黄帝,再到帝尧时期,随着社会生产力不断发展,复杂程度加深,社会分工也逐渐细化,帝尧时期就有专门的天文官员负责观测天文天象,观象授时,指导农事生产。

由此观之,很显然五帝时期的天文研究已经是比较成熟的时期了。所以我们需要继续往上追溯。

《周易·系辞传下》说:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之纹与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

这段记载在后世的《三皇本纪》中,也将其继续延续了下来。说明伏羲那个时代,圣王一体的时候,我们的先祖伏羲氏就已经开始仰观天文了。

而《三皇本纪》还记载:“太皞庖牺氏,风姓。代燧人氏,继天而王。”

这个继天,就是顺应天命,古人的天命观,最早的发端不是封建迷信,而是具有客观的事实支撑。

伏羲氏可以继续观测天文,制定历法,能够掌握天地自然的运行密码,古人知其然,不知其所以然。所以古人将掌握天道运行密码的人,理解成上天意志的代言人。

掌握天文历法的圣王,说天上的天象到什么位置了,历法的指示到什么时候了,才可以开始播种了,不然没有收成,百姓知其神,不知其所以神,像是上天的旨意提前告诉了圣王一样,这就是后来君权神授的深层根源。

而这种对天文历法的掌握直接和政权的建立以及稳定息息相关,这也就是为什么我们的天文历法从早期的圣王掌握,到后来的帝尧设置专门的官员,再到后世皇家专门的官方部门和官员来掌握。

这个特权,一直都主要掌控在统治者手中。农业文明时代,天文历法一旦出了问题,天下基本就要大乱了。

既然伏羲氏是继承了燧人氏继续掌握天文历法而王天下,那么燧人氏又是干什么的呢?

在这里我们需要解释一个问题,就是我们说的氏,其实不能严格的理解成一个具体的个人,而是一个氏族部落,这个氏族的首位首领,可能就是这个氏族的开创者,然后一直代代相传下来。

燧人氏的伟大之处不光是发明了人工取火,他还会观测天象。据《尸子》记载,燧人氏“上观星辰,下察五木以为火。”

这说明燧人氏在立春的凌晨,可以看到心宿,也即是大火星,跟太阳同时升起。

现代天文学的研究手段可以推算出现这种天文现象的年代,也就是燧人氏生活的年代,距今大概17500年。

我们的天文历法,就是从第一颗星的观测确定,周而复始年复一年的记录验证,然后确定下来规律,在此基础上我们的星空图不断地一点一点的丰富和全面。

并且在这个过程中,星宿之间的相互联系,运转周期规律,都不是几年,十几年能一蹴而就的,这个浩大的工程需要上百年,数千年的持续观测,需要毅力,坚守和传承,这就是我们这个民族的文明薪火相传。

四、农业文明可以不再奔波迁徙

说完了天文,我们在说一下农业文明。

河南周口市朱丘寺遗址考古发现,距今约四千年夏代已经有相当规模的粮食仓储建筑。

当然这个比史记记载的神农教百姓种植五谷还要晚,农业文明的源头显然还要继续往前掘进。

距今八千年前的河南舞阳贾湖遗址,发现了栽培大豆遗存。这说明大豆至少在距今八千年前就已经被中国古代先民所驯化、所栽培。

湖南,浙江,河南,安徽等诸多考古证据链,说明距今八千年前的中国古代先民已经从事稻作农耕生产,并开始饲养家畜。

八千年是农业的源头吗?显然还不是。

浙江省上山文化遗址的考古发现一万前的上山人已经开始有规模地驯化水稻,并且普遍食用。

而江西省万年县东南部,仙人洞和吊桶环遗址出现栽培稻植硅体,标志着人类在距今一万二千年前后已经开始驯化水稻。

基于此,所以我们才说,炎黄改进生产工具,教人种植五谷,这是非常晚期的事情了。

炎帝、黄帝对农业的贡献,主要是技术上跃迁式地提升和改进,而不是首次发现发明,在理解我们这个民族的历史与文化中,这是极其需要注意的。

五千年前,我们能够大规模的进行农业生产,说明我们民族的农业已经非常成熟了。

这既得益于天文历法的成熟,也得益于作物种植种子的驯化,以及生产工具农业灌溉等方面技术的积累和提高。

祖先对于历史的态度,非常的谨慎和敬畏。给我们写的历史只敢从五帝开始说起,但是这并不等于我们的天文和农业只有五千年。

我们的华夏族祖先为炎黄时期的文化和人口大爆炸,为了这一刻的到来,上古的华夏族的祖先已经默默无闻地准备了至少五千年了。

我们的天文历法和农业文明的成熟形态呈现出来的,是在五千年前,而早期的发端和源流演变,由于没有拿到充足的史料和考古证据,所以我们的古人不敢去胡吹瞎写。

这是古代史官实事求是的体现,但是没有记载,并不等于我们民族的早期历史不存在,我们不能轻易去否定自己的历史和文化。这是我们在对待华夏族的历史的时候需要注意的。

恰恰相反,当下随着科技的进步,考古学的发达,我们可以看到很多古人看不到的一些历史史料和遗迹,这也为华夏文明的正本清源,华夏文化的伟大复兴,提供了良好的契机。

五、华夏族的文明与历史记述

一个民族,如果没有诞生天文历法,是不太可能诞生史官系统的。

没有史官也就不可能诞生记述系统,也就没有记述系统的升级和文字的诞生,没有文字做载体,大规模和成熟的文明形态也就难以形成,没有史官和文字,以及记述体系,也就不可能记录历史。

因为没有天文历法的诞生,时间坐标轴都没有确定下来,如何记录历史呢?没有时间坐标,没有符号文字体系,没有记录载体等等,是不可能记录历史的。

我们历史上几千年,和周边的蛮夷戎狄部落打的昏天暗地,尤其是北方的游牧民族。他们除了少数有自己记史传统之外,绝大部分都没有历史记录的传统。

要不是和我们打过交道,干过架,或者做过生意,或者来朝贡,他们如果消失在历史长河中,没了就没了,除了考古遗迹,一点痕迹都不会有。

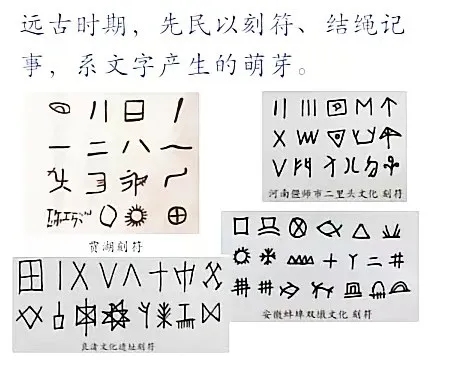

我们这个民族对待历史的记录,首先就是从天文历法开始的。上古三皇时期,圣王或者他们的史官,会把观象授时仪器上的内容,用符号的方式画下来,下发给天下的百姓看。

所以我们早期的记述系统,是比较抽象和原始的,当然也比较精炼和便捷。

后来由于天文历法的记录逐渐充分和精细,以及人口的增加和天下处理事务的繁复程度增加,急需倒逼着记述体系的升级迭代,这才有了后边的象形文字的诞生。

如下图,在象形文字诞生的早期,我们民族的记述系统也是从稚嫩逐渐走向成熟的。

到了五帝及三王时期,我们的记史系统逐步得以完善,完善的天文历法,便捷的书写载体,完备的符号文字系统,以及经过系统和严格训练的史官。

这些要素在早期的发展到这里逐步完备成熟之后,我们的历史记载就已经走向正轨了。

六、华夏民族文明与历史的传承和复兴

我们民族的历史文化虽然悠久,但是其发展和记述并不是一番丰顺的。

《吕氏春秋·先识篇》记载:夏桀荒淫无道,太史令终古出其图法进行劝谏,无效,即弃而奔商。

这说明太史不仅具有记史的职责,还有护卫道统的职责,如果天之无道,早期的史官是可以守护天下的道统的。夏朝末期天下无道,史官就带着道术走了。

我们的史书记载,夏商周三代太史集体大转移的传统,都是末代的天子无道,史官弃暗投明的举措。

也就是说,在三王时期,我们的史官就是唯道不唯王的,尊道不尊人的。

天下的道术维护和传承,以及天下苍生黎民百姓的繁衍生息,才是我们华夏文化中重中之重,才是圣贤的至高的追求。

只有圣贤才可以为王,荒淫无道,不可为王。王可废,道术不可废。

如果但凡天子无道,我们的文化思想中,可以考虑将其替换掉,所以有历朝历代的革命,换一个有道的天子上来,继续用道术来辅佐他,带领天下百姓奔小康。

所以孟子才说:民为本,社稷次之,君为轻。

天下的百姓是最重要的,其次是祖宗打下来的供百姓生存的江山社稷,最后才是天子君王。百姓不可以换,江山不可以丢,但是天子无道,君王无德,你就给我下来。

这就是我们华夏族的天道文化,在这个天道文化的记史过程中,正常情况下,史官只需要秉笔直书,所以我们说史笔如铁。

天子帝王的一言一行,好坏功过,都需要如实记录,而且天子帝王是不可以查阅和干预的。

除此之外,一般而言下面的诸侯国是不可以著史书的,只有天子的史官,才能负责完成历史的记录和天下道术的维护和传承教学。

因为如果天下都自己各自记史,就会丧失统一的标准,导致有很多历史事件出入很大,甚至截然相反,例如《春秋》和《竹书纪年》的记载,就有很多出入。

同样的,在当今全球化的时代,如果没有实现全球性的书同文,车同轨,人同伦,我们的记录依然是千差万别,五花八门的。

当年侵华的日本战犯,在日本人他们那里记录成他们自己的民族英雄。

如果有一天,我们华夏文化和文明被颠覆了,或者被野蛮的文明摧毁了,没有历史记录,我们的后代就可能装上敌人的文化历史系统。到那个时候,我们民族的文化和文明,丢失了就复无可复。

当然我们华夏民族这个优良的记史传统其实遭受过很多波折,尤其是西周的时候,官学道术的失守,导致学术体系的崩溃和散轶,逐渐有部分流落到民间,这才策动了百家争鸣的诞生。

正常情况下,孔子是没有资格修历史的,他修订《春秋》是属于僭越。

同样,孔子也是到了晚年才开始接触《易经》的,而原本这些官学道术典籍,像平民庶人是不可能有机会看到的。

后世秦朝的“焚书坑儒”,汉朝的“罢黜百家,独尊儒术”其实本质上都是恢复官学道术,禁止民间私学。

私人怎么可以写史呢?私人只能写读史的感受。就像当下,某些教授私自写史,说我们的文化历史只有3700年,说我们的女娲和夏娃有关系。

这要是放在古代,属于妖言惑众的那一批,焚书是最起码的,而严格追究,多半也是要杀头的。所以说,这些书下架,也是必然的。

从先秦,到了汉代司马迁这里,其实记史系统一直在降格,司马迁不是老子那种专业的史官,他其实并不懂天道。

司马迁写史,其实相当于业余客串,除了相当的史料具有珍贵的价值之外,它里面夹杂的个人私货太多了。

我们将《史记》和先秦的《尚书》和《春秋》相比,就会发现这种明显的倒退和堕落。

先秦的典籍,记录的都是光明正大的治国大道,正如三皇之学的那个“皇”字,上边是个“白”,下面是个“王”,皇就是光明正大的统治天下。

我们在《尚书》中,在《论语》中,都可以明显的看到历代圣王对下一代和后世君王的告诫,需要做到敬授人时,需要允执其中,需要明白惟精惟一,允执厥中。

先秦的史书中,记载的都是治国安邦的大道,其思想是那么的纯粹,那么的唯美。

回过头再看《史记》,他居然把一些不入流的刺客,游侠加以大书特书,歌颂吹捧。行刺耍阴招,无事国法纲纪,这些都不是治国平天下的光明大道。

到了唐朝这里的记史则继续崩坏堕落下去,例如皇帝的起居录,之前皇帝皆无权干预的传统和风气,却被那个叫李世民打破。

至此以后,有唐以来,帝王阅著并非罕见之事,却使得历史逐渐朝着扭曲的方向发展。直到如今,这种风气和传统依然是每况日下,一代不如一代。

我们华夏民族的历史与文明,璀璨悠久,辉煌绚烂,博大精深。

我们只有正本清源,追根溯源,才能知往察来,明辨是非,只有知道我们民族璀璨的文明文化历史,才能明确方向,共同努力去复兴它。

要复原和复兴我们民族的文化,要复兴出它当初最美好的样子。

来源:承慎学堂,作者:慎承

图片:源于网络版权归原作者所有。

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 1946年(丙戌年,民国三十五年)春,立闪惊雷,狂雨过后的神州格外靓丽非凡,道道霞光彻射到每一个角落,阳光是那么的和蔼,即温柔又温暖,...

-

土豆说:很遗憾,今天的我们,还没有资格同情日本。100年前,日本爆发大地震,中国人民节衣缩食的支持日本,而收到这一笔捐款之后,第2天,日本就发动了对中国人的大屠杀,史...

土豆说:很遗憾,今天的我们,还没有资格同情日本。100年前,日本爆发大地震,中国人民节衣缩食的支持日本,而收到这一笔捐款之后,第2天,日本就发动了对中国人的大屠杀,史... -

公元前562年,中原诸侯军队在晋国人的带领下进攻郑国,想要让郑国顺服晋国。秦国趁此机会进攻晋国,在栎地打败晋军。三年后,晋国人又带领...

公元前562年,中原诸侯军队在晋国人的带领下进攻郑国,想要让郑国顺服晋国。秦国趁此机会进攻晋国,在栎地打败晋军。三年后,晋国人又带领... - 年底了,老婆孩子,都盼着我回家呢!”张杰仰面朝天,双手抱头,左腿压着右腿,搓搓着黑若焦炭的脚,说着说着眼泪儿悄悄地淌流到脸颊,思乡...

-

奴隶之所以为奴隶,乃是因为他的行为并不代表自己的思想,而是别人的思想。——柏拉图011936年6月13日,德国汉堡市海军训练船正在举行下水仪式,阿道夫·希特勒突然出现在活动...

奴隶之所以为奴隶,乃是因为他的行为并不代表自己的思想,而是别人的思想。——柏拉图011936年6月13日,德国汉堡市海军训练船正在举行下水仪式,阿道夫·希特勒突然出现在活动... -

文明的主人从来就不是群众。群众仅在毁灭文明时才能发挥作用。——古斯塔夫·勒庞《乌合之众》1.“卖爆美国”显然是夸大幸好我看过那个视频,不然就被新闻骗了。视频作者是一...

文明的主人从来就不是群众。群众仅在毁灭文明时才能发挥作用。——古斯塔夫·勒庞《乌合之众》1.“卖爆美国”显然是夸大幸好我看过那个视频,不然就被新闻骗了。视频作者是一... - ■一大会场突遭搜查■1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海望志路106号(今兴业路76号)正式开幕,共产国际代表马林、尼克尔斯基也出席了会议。马林和尼克尔斯...

- 时至今日西方还在编造伪史,2023年7月10日,美国、加拿大考古学家在以色列发现了一幅老虎追逐山羊得马赛克画(下图),年代在西元400年,距今1600年。发现的位置是在以色列一...

-

商鞅强秦为何反成过街老鼠?看了《商君书》才发现:这坏人死晚了

都知道秦是我国最早一个一统大王朝,然而这个王朝的创造者不是一个人,它是经过了几代秦王的不断努力,才有了后来的强大和规模的。而且我们也会发现,每一代强盛的秦王,必有... -

朱可夫是二战时期极富盛名的元帅。然而,他的“成长之路”充满了曲折,在一次和德国的战争当中,他就遇到了一件非常丢面子的事情。1941年,...

朱可夫是二战时期极富盛名的元帅。然而,他的“成长之路”充满了曲折,在一次和德国的战争当中,他就遇到了一件非常丢面子的事情。1941年,...