朱可夫是二战时期极富盛名的元帅。然而,他的“成长之路”充满了曲折,在一次和德国的战争当中,他就遇到了一件非常丢面子的事情。

1941年,德国向苏联发动了闪电战,接连攻下了苏联的很多地区。为了保护住苏联的有生力量,避免德国被围歼,苏军参谋长朱可夫在作战会议上提出:暂时放弃基辅地区,将西南方面军撤退到第聂伯河的东岸去。

不过,斯大林却不这么认为,他觉得一定要在基辅地区和德军决一死战,双方的讨论很快上升到了争吵。

关于谁对谁错这一问题,现在已经很难评判,毕竟历史不能重写。可朱可夫所要面对的,是愤怒的斯大林,这其实就已经比较危险了。

斯大林是一个处事多变、灵活敏锐、眼光长远的人,正因如此,他才能在政界游刃有余,并一步步走到最特殊的位置上。可是,高级别的苏军指挥官大多身经百战,且脾气不小,双方因为军事上的事情发生争吵,那基本上就是针尖对麦芒了。

斯大林手段强硬,不过并不是一个不讲理的人。而这一次,朱可夫就撞到了“枪口上”,两人争吵的情景愈发激烈。

虽然周围有很多苏联军队的高级将领,但谁都不敢上前去为朱可夫求情,因为基于到底撤不撤兵的事情,很难有一个确切的答案。双方都是有理有据,谁也不愿服输。

在这种危急关头,斯大林要表现出自己的权威性也很正常,毕竟战机稍纵即逝。当时所有人都摒住了呼吸,将领们都不希望领袖动怒,他们也不希望失去朱可夫。

结果,就在这个时候,斯大林的侍卫长阿尔卡季耶夫突然走上前来,对准朱可夫的脸上就是两记大耳光。

所有人都看懵了,他们都不敢相信眼前发生的一切。

然后,阿尔卡季耶夫大声喊道:“统帅部的命令必须无条件去执行,抗命者将被撤职,情节严重的还将被送上军事法庭!”

朱可夫也知道“送上军事法庭”意味着什么,他和斯大林的激烈争吵,其实都已经可以算是“情节严重”了。这两记耳光的作用确实很大,在让朱可夫冷静下来的同时,也让斯大林冷静了下来。斯大林只是单方面解除了朱可夫总参谋长的职务,并且将他降职为预备队方面军的司令员。

在短短两个月之后,朱可夫在争吵时提到的“可能情况”变成了现实。

70多万人的西南方面军突然遭遇了灭顶之灾,斯大林感受到了“晴天霹雳”,也开始放下成见,认真思考起朱可夫所提出的问题。毕竟,朱可夫在关键时刻敢于站出来说真话。

于是,斯大林赶紧找来了朱可夫,委他以重任,让他去炮火纷飞的前线救急。

之后,朱可夫在列宁格勒、莫斯科、斯大林格勒以及后来的柏林战场上表现非常突出,一路高歌猛进,最终逼得希特勒举枪自尽。

朱可夫凯旋的时候,整个苏联都记住了他的名字,民众们欢呼雀跃。

当时苏军的将领们纷纷在各种报纸上刊登署名文章,为斯大林歌功颂德。战功卓越的朱可夫自然也不例外,他在苏联《真理报》和《红星报》上都有撰文,将卫国战争所取得的重大胜利全都归结于斯大林。

不过,朱可夫没有忘记那个扇过他耳光的阿尔卡季耶夫,他没办法责怪斯大林,也只能拿阿尔卡季耶夫开涮。

他觉得,战争初期的损兵折将,都是因为斯大林身边的“小人”在作祟,他压根都没有料到,若不是阿尔卡季耶夫那两巴掌,历史估计都要改写。

许多人都看不懂朱可夫此举究竟是基于什么样的居心,大家都觉得,当时阿尔卡季耶夫就是为了救朱可夫才打的,不然一个侍卫长有什么理由敢去打一位总参谋长呢?

很多人为阿尔卡季耶夫打抱不平,认为朱可夫是恩将仇报。

很快,这些消息也传到了阿尔卡季耶夫的耳朵里。对此,他表示:“我在领袖身边呆了这么多年,难免也会有疏忽的时候,朱可夫元帅能够对此直言不讳,也说明他是一个极为耿直的人,让他为我说好话,岂不是让领袖下不来台吗?”

结果,在战后的一段时间里,朱可夫的名望大涨,甚至要盖住了斯大林。

有一个调查组开始暗中调查朱可夫的动态,他们很快就找到了阿尔卡季耶夫,希望他能够提出一些证明。

不过,阿尔卡季耶夫却说:“朱可夫对领袖身边的人有意见,他也是出于对领袖的担心,没有掺杂什么个人的私心和杂念,他的忠诚也是经得起考验的。”

在赫鲁晓夫时期,朱可夫渐渐远离了权力的中心,很多曾经和他关系较好的朋友因为他的耿直也渐渐疏远了他。但是,自始至终,阿尔卡季耶夫都没有说过朱可夫一句坏话。

参考资料:

王伟.朱可夫被扇耳光[J].领导文萃

王伟.让苏军元帅敬佩的“小人”[J].文史博览

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

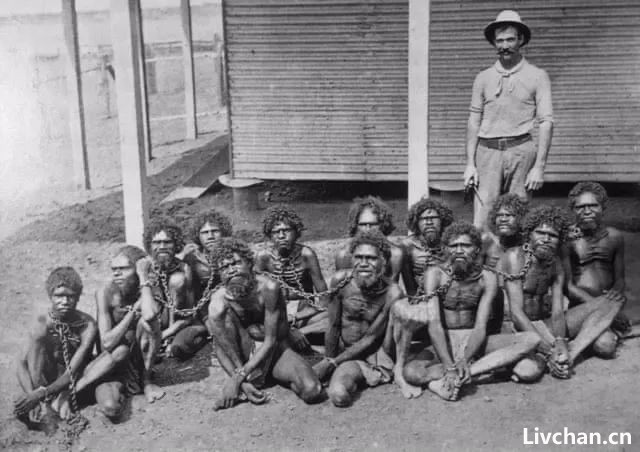

澳大利亚的面积非常大,达到了769万平方公里,排世界第六,只比中国小一点。中国的原住民是中国人。美国的原住民是印第安人。那澳大利亚的原住民是什么人?什么民族的?叫什么...

澳大利亚的面积非常大,达到了769万平方公里,排世界第六,只比中国小一点。中国的原住民是中国人。美国的原住民是印第安人。那澳大利亚的原住民是什么人?什么民族的?叫什么... - 在故事正式开始之前,先问大家一个问题。无论是工作还是生活中,也不管是学校还是公司,你有没有遇见过这样的人。你对他好,他觉得天经地义。他对你好,也是天经地义。具体点...

-

第二次世界大战(以下简称“二战”)是二十世纪最具规模和影响力的全球冲突之一,从1939年到1945年的六年里,先后有61个国家、超过20亿人卷入战争,作战区域面积达到2200万平...

第二次世界大战(以下简称“二战”)是二十世纪最具规模和影响力的全球冲突之一,从1939年到1945年的六年里,先后有61个国家、超过20亿人卷入战争,作战区域面积达到2200万平... -

本文转自党史文苑西藏和平解放以来,毛泽东对西藏民主改革态度一直十分慎重。八届二中全会上,他提醒大家对西藏的发展前景不要太乐观。但同...

本文转自党史文苑西藏和平解放以来,毛泽东对西藏民主改革态度一直十分慎重。八届二中全会上,他提醒大家对西藏的发展前景不要太乐观。但同... -

今天说说天纵奇才,人生的苦修士——诸葛亮说他之前,请允许我先介绍一下我最近感悟的一个人生观或者叫宇宙观。人的灵魂来源于能量,牛逼的...

今天说说天纵奇才,人生的苦修士——诸葛亮说他之前,请允许我先介绍一下我最近感悟的一个人生观或者叫宇宙观。人的灵魂来源于能量,牛逼的... - 山东省济南市中级人民法院关于薄熙来案刑事判决书(2013)济刑二初字第8号公诉机关山东省济南市人民检察院。被告人薄熙来,男,1949年7月3日出生于北京市,汉族,研究生文化,...

- 封面图 |《向东是大海》剧照文|风马牛 (微信公众号:冯仑风马牛)在印度尼西亚,有一个非常传奇的华人家族——黄仲涵家族。它的兴衰之谜,长时间里,被许多历史...

- 1992年7月中旬,中国国务委员兼外交部部长钱其琛与副外长徐敦信、张庭延等一行七人前往平壤。为了保密,钱其琛等人没有乘民航班机,坐的是空军专机。抵达平壤后,中国代表团顺...

-

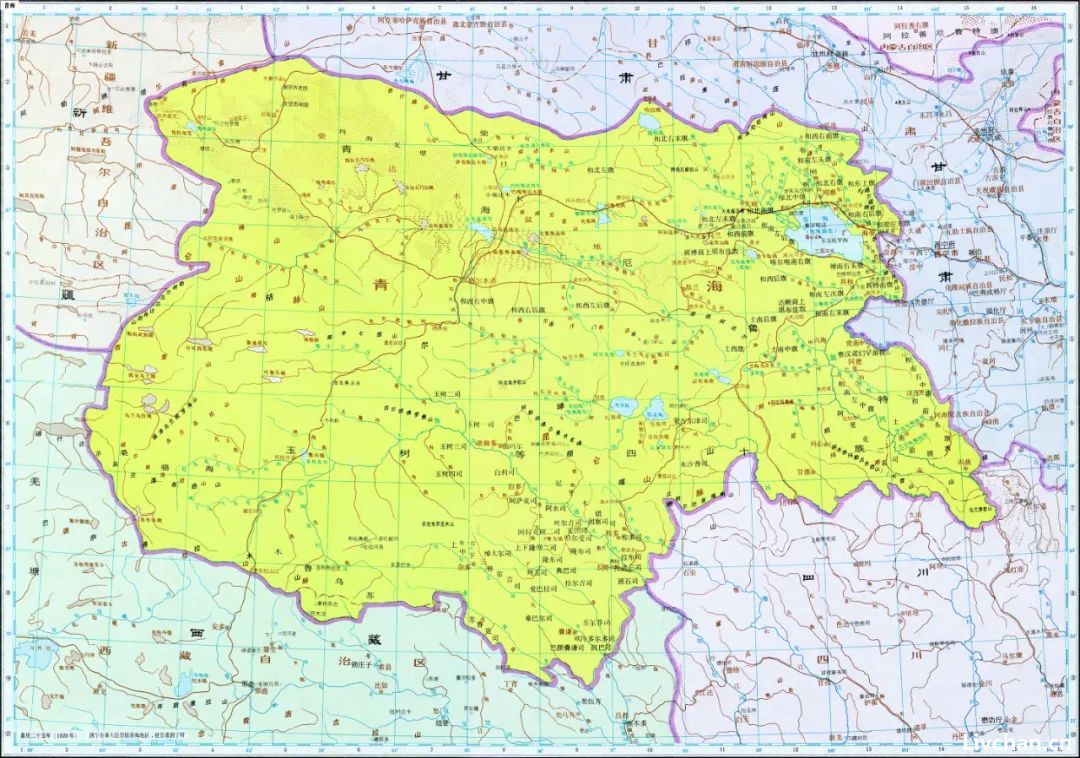

青海省,位于青藏高原的北部,面积达到了72万平方公里,是中国面积最大的省区之一,仅次于新疆、西藏和内蒙古。青海省还是长江和黄河的发源地,可以说是中华水塔。那么,如此...

青海省,位于青藏高原的北部,面积达到了72万平方公里,是中国面积最大的省区之一,仅次于新疆、西藏和内蒙古。青海省还是长江和黄河的发源地,可以说是中华水塔。那么,如此... - 孟氏面带泪痕,开场不恭对七太爷讲:“家主命薄,宏业未成中途撒手人寰,抛娇妻幼子窃享极乐。如今,当大事不容细细斟酌,公道自在人心,文...