最近忙于写长篇,进入了绝交游、少娱乐的状态,很久没更新。

近一年看了不少研究锦衣卫的书籍和论文,时常摘其要点,去粗取精,最后缝合成此文,详略得当,对于写明代锦衣卫背景小说的朋友必有助益,今日分享出来,诸君看罢后烦请点个赞先。

01

锦衣卫历史沿革

明朝的军制,五军都督府是最高军队机构,归皇帝直辖,管卫所兵籍和日常训练,但无调兵权,调兵令由兵部发出。

府下设卫,卫下设所,所下设司,洪武年间把仪鸾司和原拱卫司整编成锦衣卫,排在亲军二十二卫之首。

锦衣卫最初下属中、左、右、前、后5个千户所,后来不断壮大,下辖了十七个千户所。

锦衣卫直属机构有经历司(负责公文收发)、南北镇抚司(级别在百户千户之间),东西司房(成化年间设立,东司房缉事,西司房捕盗)、街道房(负责疏通沟渠)。

其他特务机构如东厂、西厂中的锦衣卫,都是从锦衣卫原卫所中提调派出,类似于借调,编制关系还在本卫。锦衣卫指挥、千百户等官均可世袭,堂官、镇抚司官主要由兵部推选。

锦衣卫最高长官称为指挥使,正三品,明代皇帝经常让都督、都督同知、都指挥使、都指挥佥事等一二品武臣掌领锦衣卫。

历任锦衣卫主官(掌管卫事,但未必都是指挥使身份) :

杨宪、张政、宋忠、毛骧、蒋瓛、纪纲、夏煜、赛哈智、刘勉、徐恭、马顺、卢忠、逯杲、门达、袁彬、哈铭(以前军都督府都督佥事掌卫事)、万通、朱骥、牟斌、石文义、钱宁、江彬(以后军都督府左都督、平虏伯提督东厂兼掌卫事)、朱宸、骆安、王佐、陈寅、陆炳、朱希忠、刘守有、骆思恭、田尔耕(以后军都督府左都督掌卫事)、骆养性、吴孟、马吉翔。

指挥使之下,设有:

指挥同知(从三品)

指挥佥事(正四品)

卫镇抚(正五品)

正千户(正五品)

副千户(从五品)

百户(正六品)

试百户(从六品)

镇抚(正七品)

总旗(正七品)

小旗

但是锦衣卫与其他卫不同的是,在总旗之下还有将军、校尉、力士三类特殊的人员编制。

1、将军

并非真正意义上的将军,而是负责皇帝近身扈从的卫士的荣誉头衔,最初叫天武将军,后来改名叫大汉将军。

其满员编制共有一千五百人,另有千户、百户、总旗等官员七人,统共一千五百零七人,自成一军,由侯爵、伯爵或驸马统率。

凡遇到朝贺庆典,大汉将军要戴凤翅冠,穿锁子甲,悬金牌,值宿于奉天殿(嘉靖时改名皇极殿,今太和殿)殿内御座左右,以及殿门、殿角、殿外丹陛和丹墀。

大汉将军从民户中选取,要求躯干丰伟,身长五尺三寸以上,还要勇武精壮,力胜三百五十斤,身体也不得有恶疾。他们每人每月领取两石口粮,每年发给红纻丝(缎)衣、红纱衣、红罗衣各一件,每五年拣选一次,可以升任总旗、百户、千户等官职。

2、校尉

校尉最初是仪銮司仪仗手的专有名称,后来纳入锦衣卫系统,隶属于锦衣前、后、左、中、右、五所(也称核心五所),每所各辖十个司:轿舆司、擎盖司、扇手司、旌节司、幡幢司、班剑司、斧钺司、戈戟司、弓矢司、驯马司。

校尉只是锦衣卫的一部分,但却执行锦衣卫的主要职责。明初的校尉主要佥选于民间,为了保证质量,不采用世袭制,总体质量比较高,从而在锦衣卫内享有相对高一些的地位。

成化年间,校尉五所约有八九千人,明廷规定“锦衣卫官军各轮直三日”,每月一轮,共10番。每番500多人,10番就要5000多人。当时在内廷监局和东西厂当差有400人。东西司房各有校尉100人,街道房有校尉30人。

宣德、成化年间,明廷每季各委派千户5员、百户10员、旗校250名分管五城和分巡城外,还有千户1员、百户1员、旗校50名专门缉捕京城内外凶徒;千户1员、百户1员、旗校50名缉捕通州张家湾、河西务地方“奸盗”。

综合来看,当时大抵230名校尉是三房提督直辖的兵力,另有600多名校尉日常巡缉,总计只有800余人。明代前中期的锦衣卫凭几百名官校不仅不可能在全国进行特务活动,即使在京师活动,也要依赖五城兵马司等其他机构和基层治安组织的配合。

校尉还要负责皇太子和亲王的仪仗。

亲王离京前往封地时也要先拨给三百名锦衣卫校尉作为随侍人员,到封地之后再从王府护卫或群牧所的军士中选拨出三百名校尉。郡王受封后拨给三十名校尉,公主出府也要拨给锦衣卫校尉三名。

校尉一般从民户中佥发,要求身强力壮,没有犯过错。校尉死后由儿子或弟侄替补。可以支取禄米,家属也可免去差役,所以有不少没有军籍的民户为了逃避徭役而投充到王府,充当校尉。

3、力士

力士最初专门指旗手卫举旗的士兵,后来也隶属于锦衣卫系统,其地位低于将军和校尉。

万历年间曾经规定锦衣卫的千户、百户和将军,凡侍卫三十年以上者,其儿子可以授锦衣卫总旗的官职,侍卫二十年以上者儿子可当校尉,侍卫二十年以下者的儿子只能当力士。而且都只准荫袭一辈,不准世袭。管理力士的机构是锦衣卫的上前、上后、上左、上中、上右、中后等六个亲军所(也称从属六所)。

力士地位不如校尉。

因为等级有差异,明廷有时甚至把内部调所作为奖励。即便是锦衣五所各自所属的十个司也有地位差异,“仪銮上五司尤亲而重之,盖其为上殿司,弓箭而下则已略云”。正是这种差异的存在以及校尉享有的合法及隐性的灰色福利,明中后期投充校尉的比例远大于将军和力士,进而引发校尉群体日渐冗滥的现象。

天顺六年,“令凡人材不识字者,改充力士、校尉。女户钦升官员,子孙例无承袭者;将军子,试量身力不及者,俱收充校尉”。

不合格“人材”改充校尉是明初旧制,这里仅仅是重申。女户可谓低级别的皇亲,天武将军是锦衣卫内的核心力量之一,允许两者的后人直接替补为校尉,虽然只是一种恩赏,但对地方仔细选拔上来的校尉而言,无疑是不公平的。

弘治元年十二月兵部奏准:“凡大汉将军曾授职者,其子许袭总旗。无子者,其弟侄止充校尉。”

弘治十三年,明廷下令“凡校尉事故,须册籍内亲子、弟、侄替补。若将别姓诈冒替补者,问罪,官旗调外卫差操,冒替之人亦调卫充军”。

弘治十六年,诏令锦衣卫:“除弘治年间编军册内见在数目外,其余诡名顶补在逃、故绝等项人役,冒滥食粮者,户、兵二部各选差属官,会同科道及本卫公正官,查议裁革。”

短短几年内连续发文打击冒替,说明这一现象已经非常严重。

嘉靖三年,明廷再次下令打击锦衣卫“买窝冒顶”及“异姓、外孙、女户”非法替补现象,强调严禁“买求该管官旗、州县里书朦胧起送替补。其遇该替役并清理解到等项,兵部将编军册,科道清查文册,查对姓名相同,方令收补。但册内无名者,查发原籍,听当民差”。这一政令把严查范围推广到校尉、力士等的原籍,说明冒顶缺额的现象已经从京城蔓延到校尉原籍所在地方。

02

锦衣卫职责

锦衣卫是皇帝的贴身卫队,因此负有保护皇帝之责,由此承担了秘密调查和刺探情报的工作。

但不是所有卫所都承担缉捕调查工作,尤其像后来的功能六所,负责养马训象,根本不参与缉捕。

锦衣卫设有南北两个镇抚司,其首脑称为“锦衣卫掌镇抚司事指挥”。

南镇抚司掌握锦衣卫的法纪、军纪,同时掌管制造兵器的军匠。北镇抚司则负责在暗中秘密侦伺文武百官,同时还担负着监视藩王、反间谍等任务。

锦衣卫执行侦察和缉拿等任务的部队则称为缇骑,由校尉、力士等军士充任,其人数在洪武朝只有五百人,到正德年间膨胀至六万余人。到嘉靖年间,还有外围线人十五六万。

在京城管理方面,锦衣卫的职权范围是比较广泛的:

第一,对城门税收有监督权,“凡京城各门课钞,每季委百户九员监收”。

第二,对街道、沟渠管理有监管权,“凡京城内外修理街道、疏通沟渠,本卫指挥一员奉旨专管,领属官二员、旗校五十名”,后专门设立街道房以掌理其事。

第三,也是锦衣卫最重要的职责,是维护京城治安。明制规定,“凡缉捕京城内外盗贼,本卫指挥奉敕专管,领属官五员、旗校一百名”;“凡缉访京城内外奸究,本卫掌印官奉敕专管,领属官二员、旗校八十名,其东厂内臣奉敕缉访,别领官校,俱本卫差拨”;“凡五城兵马地方,每季委千户一员、百户十员、旗校二百五十名分管,城外地方,千户五员、百户十员、旗校二百五十名分巡,各缉捕盗贼”;“凡京城内外喇虎凶徒,每季委千户一员,百户一员、旗校五十名缉捕”。

锦衣卫与兵马司的主要职责在很大程度上相互重合,但锦衣卫位高权重,对兵马司依法享有监督权。

弘治元年(1488年)规定:“五城兵马司官,每月听锦衣卫堂上捕盗官并巡城御史各另定日,各打卯二次,每次止令一官前去,不许过多;如有事发放,不拘日期即去。”

明代中后期,锦衣卫逐渐把监督权转化为直接领导权,对兵马司任意支使。

万历年间,巡视南城御史黄钟指出:“锦衣卫与兵马司各有巡缉之责,原非以兵马司隶之锦衣卫,而使为千百户、为旗校者,皆得以奔走而奴隶之也。乞亟赐禁革,俾各循职守,毋得相侵,以滋扰害。”

但明神宗认为“严督五城兵马昼夜巡逻等项事宜”,本就是锦衣卫的权责,未接受黄钟的建议。

锦衣卫最重要的是缉捕、刑狱职责,情报收集只是一些延伸作用。其情报侦缉手段对朝中的重要大臣根本不具备威胁,自嘉靖年间的首辅夏言开始,明代历届倒台的首辅没有一个是被锦衣卫搞掉的,反而主要是靠言官(御史和给事中)与风宪官(都察院、大理寺、按察司)之力。

不过,在明代另一项臭名昭著的制度“廷杖”当中,负责拿棍子打大臣屁股的是锦衣卫校尉,监刑的则是司礼监太监。不少忠言直谏、触犯天颜的大臣在挨廷杖的时候惨死。

到明朝灭亡时,锦衣卫的情报侦察能力已经弱到了几近于无的地步。按照《明史•刑法志》和《明季北略》的记载,在崇祯十七年三月,李自成大军攻占北京前夕,锦衣卫对于京城“奸细潜入、佣夫贩卒为流贼所遣,无一举发”。

甚至到三月十九日崇祯帝自缢、老百姓纷纷避难,锦衣卫仍然在查禁京城沦陷的“谣言”,将“造谣惑众者”执送金吾所,而此时的北京城已经连坑厕里都是闯军了。

03

飞鱼服绣春刀

“飞鱼”其实是尾巴像鱼尾的四爪龙,“斗牛”是直角的四爪龙,“麒麟”是牛蹄龙形的动物。有四爪而不做其他变形的龙,则被称为“蟒”。

绣有这四种图案的袍服称为蟒衣、飞鱼服、斗牛服和麒麟服。它们不在品官的官服制度之内,而是属于赐服,等级极高,一般只有皇帝赏赐或奏请批准之后才能穿着。

锦衣卫成员也不是全都穿飞鱼服,能穿飞鱼服的基本上属于锦衣卫军官,至于将军、校尉和力士,则根本穿不到飞鱼服。

此外飞鱼图案可以用在圆领衫、直身、道袍、贴里、曳撒等多种服装上;飞鱼图案可以做成胸背补子,也可能是过肩的“通肩袍”;飞鱼可以带翅膀,也可以不带翅膀。总的说来就是没有固定的规则。

实际上连明朝人也不容易分清这些区别,虽然明代历朝皇帝不断下旨禁止乱穿飞鱼、斗牛服,但皇帝自己也往往胡乱赏赐,导致情况越来越乱。

“绣春刀”如今并没有确凿实物传世,但许多研究者曾根据明代绘画,认为绣春刀的样式和明代常见的腰刀差不多,只是刀身较一般腰刀短小,而且全身有弧度,便于拔出和守刀,绣春刀最大的特点在于刀鞘上面有鞘裙,裙底织有排穗。

此外,佩绣春刀并非锦衣卫的专利,留守卫、旗手卫等亲军都可以佩带,文武大臣扈从皇帝车驾时也会获赐绣春刀。

04

北镇抚司

永乐年间成立北镇抚司,北镇抚司人员主要有:

镇抚使:最高长官,通常由锦衣卫中的高级武官担任,负责统领司内事务,专理诏狱及皇帝交办的重大案件。

副镇抚使:协助镇抚使处理日常事务,分管具体职能。

千户、百户:编制在锦衣卫原卫所,北镇抚司可借调管理刑狱。

校尉、力士:基层执行人员,负责侦查、缉捕等任务。

史料记载,最开始北镇抚司下设:“直厅百户一员、当该吏典十名、办事吏二十名、总旗一名、校尉三十名。看监百户五员、总旗五名、校尉一百名、皂隶三十名、直堂把门皂隶十一名。”

尤其要注意的是:

南北镇抚司本身并不直接管辖任何卫所,它们是锦衣卫内部的职能机构,而卫所是明代军事编制单位,两者属于不同体系。

锦衣卫指挥使统辖全部十七个千户所,北镇抚司官员(镇抚使、副使等)仅负责案件侦办,需调用锦衣卫下属千户所人员时,需通过指挥使协调,无独立管辖权。

但是在成化十四年,北镇抚司被单独赐印,诏狱案件可直接上禀皇帝,连锦衣卫指挥使也无权干预。

卫权和司权由此分明,锦衣卫负责侦缉,北镇抚司负责审讯,后来规定审讯时有东厂的听记官前来监督。

北镇的诏狱半入地下,墙体很厚,管理严密:“每市一物入内,必须数处验查,饮食之属,十不能得一。又不能举火,虽严寒,不过岐冷炙,披冷袖而己。家人辈不但不得随入,亦不许相面,惟拷问之期,得于堂下遥相望见。”

北镇抚司属于武官系统,三法司属于文官系统,二者在身份上有很大的不同。

锦衣卫的监狱不能给犯人定罪,审问后必须将结果送达三法司定刑。但成化十四年之后,由北镇抚司独立侦查的重大案件原则上可以自行审判,三法司无权过问。

但在任皇帝不同则情况不同,弘治帝量刑相对比成化帝严谨宽仁,当时掌管北镇抚司的牟斌对待诏狱罪犯颇为人道,所有案件要求清晰无误,凡有疑点的都必须发往刑部重新审理。

在众多劾奏的事件中,有些是皇帝直接命厂卫审鞫,有些也要发往三法司甚至六部会审。

明代后期:“厂卫未有不相结者,狱情轻重,厂能得于内。而外廷有扞格者,卫则东西两司房访缉之,北司拷问之,锻炼周内,始送法司。即东厂所获,亦必移镇抚再鞫,而后刑部得拟其罪。故厂势强,则卫附之,厂势稍弱,则卫反气凌其上。”

按照一般规则,厂卫鞫实,转交法司拟罪,但也有不交法司拟罪而直接处置的。如“掌锦衣卫事都督陆炳,劾奏司礼监太监李彬,侵盗帝真工所物料,及内府钱粮以数十万计,私役军丁造坟于黑山,会起丁字大券,循拟山陵,大不道,宜寘诸法。上命锦衣卫捕送镇抚司拷讯,下刑部拟罪”这是按照正常的审问程序,拟罪归法司。

“六科十三道劾奏五城兵马指挥司指挥李惟新等二十一员,不带夜巡铜牌,事觉,许令回话,奏对不实,俱宜问罪。上命锦衣卫镇抚司鞫之,寻各调外任。”这是进行了审讯,最后交吏部予以降调处分。

东厂在永乐年间成立,领导是司礼监的太监,但具体执行的却是被外派出去的锦衣卫,锦衣卫当时参与治安有一种干黑活的性质。

成化年间京城治安每况愈下,宪宗下令在锦衣卫内设立东、西司房,东司房缉事,西司房捕盗,后来又成立街道房(负责疏通沟渠)。二房独立运作,各有一两百人,当时招募收编了不少江湖好汉,以恶制恶,将锦衣卫参与治安活动合法化,缉捕谳狱及城市管理成为锦衣卫堂官的首要职掌。

天启年间,西司房又被单独赐印,缉获案件、类奏功绩、缺官选补,都是西司房提督独自题奏皇帝,不必通过掌卫官或与之会稿,确保两司房办案相互牵制。

《明实录》尚未发现宣德以前锦衣卫公开参与京城治安事务的例子。这和锦衣卫秘密侦缉的工作方式有关。

宣德六年七月,明宣宗微服私访到大学士杨士奇宅。杨士奇以 “万一有冤夫怨卒窥伺窃发, 诚不可不虑”为由,劝阻皇帝不要微行。宣宗不以为然,“后旬余,锦衣卫获二盗焉。盖盗尝杀人,官捕之急,遂私结,约候车驾之玉泉寺,挟弓矢伏道傍林莽中作乱。时有捕盗校尉,亦变服如盗,人盗群之中。真盗不疑,竟以其谋告之,遂为所获”。

锦衣卫缉捕盗匪主要是通过秘密侦查乃至化妆潜伏等方式,且有个专门的称谓——捕盗校尉。由于这种方式非常隐蔽,不便公开,如果不是涉及重大案情,很难留下印迹。

捕盗校尉抓捕犯人后,一般的犯人由东西司房分别审理,相对复杂、严重的案件会移交给北镇抚司审讯。

锦衣卫也不是随便就能抓人,将信息具疏上报,原则上需要得到皇帝御批和驾帖,找刑科给事中签发才能拿人,但这个制度明朝中后期逐渐被破坏,直至明朝灭亡。

(完)

来源:会也么

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

01有一日,丞相司马懿邀请后将军牛金入府赴宴。牛金是司马懿手下一名武将,久随司马懿征战四方,所以欣然前往。司马懿安排人打造了一个阴阳...

01有一日,丞相司马懿邀请后将军牛金入府赴宴。牛金是司马懿手下一名武将,久随司马懿征战四方,所以欣然前往。司马懿安排人打造了一个阴阳... - 一位安徽的朋友,翻看了之前的推文,问我:你或多或少地写了那么多晚清的“坏蛋”,为什么不写最大的“坏蛋”——李鸿章?你看,这就是我不写的原因——李鸿章,坏吗?的确,...

-

第二次世界大战(以下简称“二战”)是二十世纪最具规模和影响力的全球冲突之一,从1939年到1945年的六年里,先后有61个国家、超过20亿人卷入战争,作战区域面积达到2200万平...

第二次世界大战(以下简称“二战”)是二十世纪最具规模和影响力的全球冲突之一,从1939年到1945年的六年里,先后有61个国家、超过20亿人卷入战争,作战区域面积达到2200万平... - 三十年来,汉语的词汇和用法经历了显著的变迁,这主要得益于社会的快速发展和文化的多元融合。一些新兴的词汇和表达方式,如“小鲜肉”、“绿茶”和“老虎”,都在不同程度上...

-

众所周知,我国省制划分源于元朝的行省制度,而行省则是“行中书省”的简称。中书省、尚书省、门下省合称三省,三省六部制初创于隋朝,兴于唐朝,也就是大名鼎鼎的三省六部制...

众所周知,我国省制划分源于元朝的行省制度,而行省则是“行中书省”的简称。中书省、尚书省、门下省合称三省,三省六部制初创于隋朝,兴于唐朝,也就是大名鼎鼎的三省六部制... -

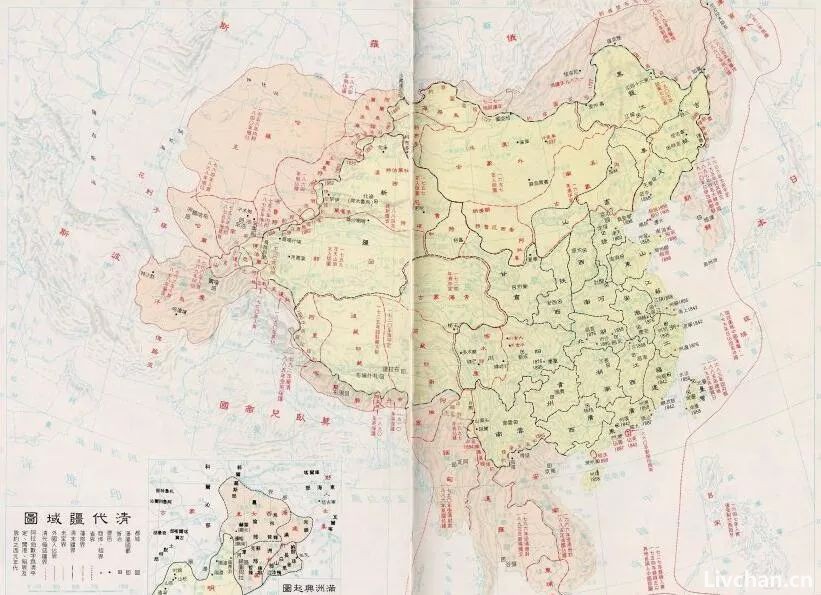

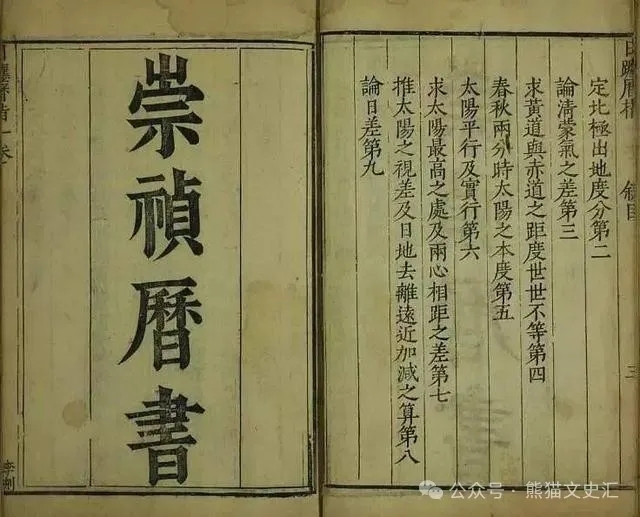

西方传教士汤若望发明了农历是彻彻底底的谎言明朝末年崇祯皇帝决定修订历法,徐光启是天主教徒,主张用西洋算法修订,遭到朝野反对,各方吵吵闹闹,崇祯皇帝决定各方各自测日...

西方传教士汤若望发明了农历是彻彻底底的谎言明朝末年崇祯皇帝决定修订历法,徐光启是天主教徒,主张用西洋算法修订,遭到朝野反对,各方吵吵闹闹,崇祯皇帝决定各方各自测日... -

晚清文学家姚燮曾用“大某山民”的署名来评论《红楼梦》,其中一条指出了闲人现象产生的原因之一:“差轻人多,则人浮于事矣。”大意是被差...

晚清文学家姚燮曾用“大某山民”的署名来评论《红楼梦》,其中一条指出了闲人现象产生的原因之一:“差轻人多,则人浮于事矣。”大意是被差... -

2024年4月11日,前国民党领导马英九一行结束第二次访问大陆行程,返回岛内。大陆方面极尽地主之谊,给马英九这一次“访陆之行”安排顶格待遇。在这次访问大陆期间,马英九特别...

2024年4月11日,前国民党领导马英九一行结束第二次访问大陆行程,返回岛内。大陆方面极尽地主之谊,给马英九这一次“访陆之行”安排顶格待遇。在这次访问大陆期间,马英九特别... - 来源:根据河北旅游文化广播系列节目《燕赵传奇》音频整理主持人:韩伟/主讲嘉宾:褚亚玲太行并蒂莲 梨园姊妹花韩伟:上一回我们听了冀南的梨花大鼓,一张桌子,一把三弦,...

- 纵观刘伯承与彭德怀长达几十年的革命征程与职业军人生涯,他们间其实存在着鲜为人知的误会。红军时期的“土洋”之争历史的阴影始于1933年2月开始的红军第四次反“围剿”...