你有没有想过,咱们中国人几千年来说的“来一斤”,怎么到了现代,居然就刚好等于500克?这个数字听起来太“整”了,整得像是拍脑袋决定的。但问题是,祖先发明“斤”的时候,根本就没有“克”这个单位啊!

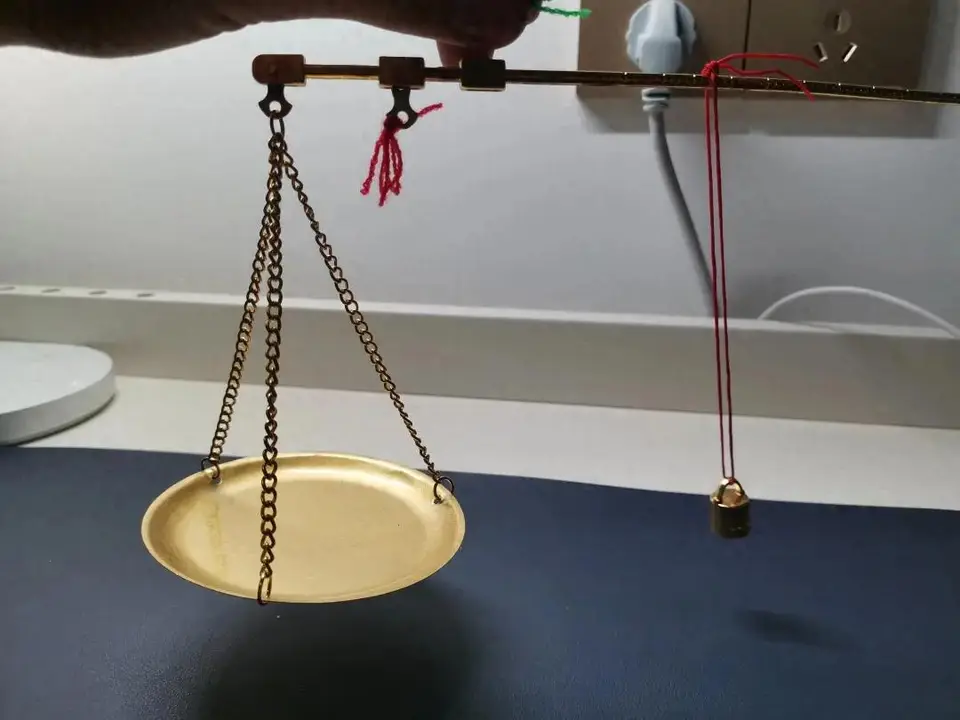

那问题来了:我们用了几千年的“斤”,怎么毫不违和地和国际单位制接轨了?这背后,真的只是巧合吗?其实,一点儿也不巧。这背后,是一场横跨几千年的文化演进,也是一场新中国成立后国家级的精密调整。古代的“斤”,其实从来没统一过

中国人用“斤”这个单位,历史可以追溯到三千多年前的西周时期。那时候,一斤到底有多重?不好意思,每个朝代都不一样。西周时期,一斤约等于228克;秦朝统一度量衡后,一斤调整为约250克;( 1斤=16两,成语“半斤八两”便源于此)

到了唐朝,一斤已经涨到接近596克;明清时期更乱,明至清初一斤约 590克,清中期后逐渐统一为 596.8克(即库平斤)。

当时全国通行广泛采用十六两制,一斤=16两,不过也有些商人为了赚钱,还偷偷搞出“十三两秤”、“十五两秤”……换句话说,古代的“斤”就像今天的“网红身高”,怎么看都不一样。民国时期:“斤”的混乱走向巅峰

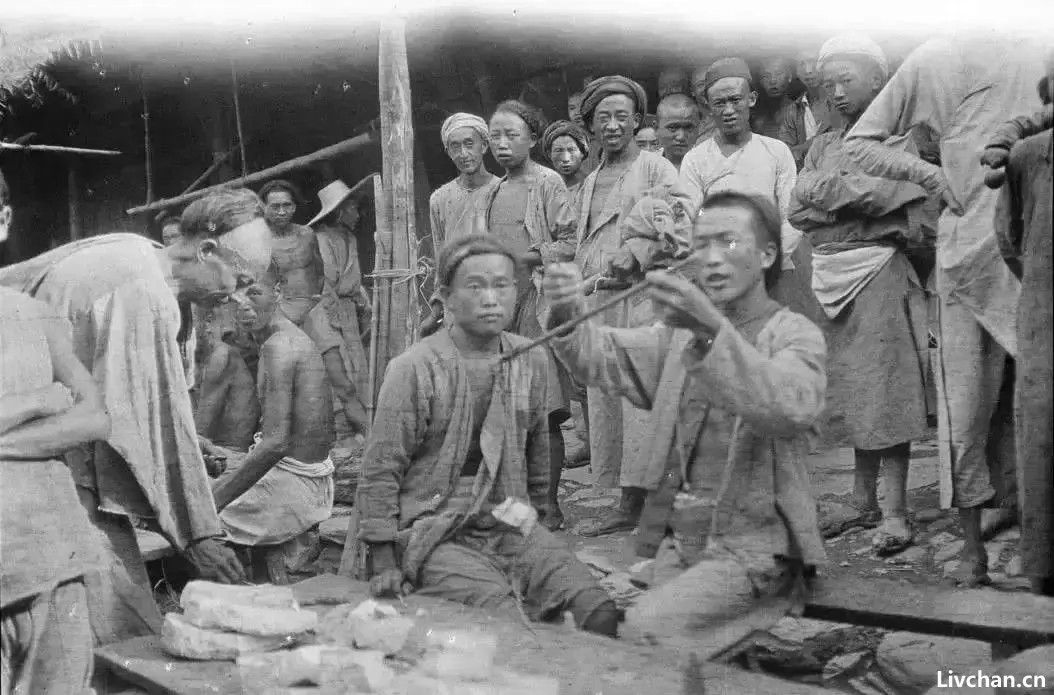

进入近现代,西方度量衡体系传入中国,一场“单位大乱炖”正式上演。

想象一下你是1930年代的上海市民:市场上卖菜用“市斤”;洋行用“英磅”;工厂用“公斤”;药馆里还有“金衡制”的“钱、两”。同样一块砖头,在不同单位下能有三种重量,五种算法。你说老百姓怎么活?

民国政府当然想标统一,于是规定“双轨制”——既保留传统单位,又引入“公制”。但是呢,这制度推行效果不理想。除了战乱原因,还有一个是因为百姓根本搞不清楚这些“公斤”“克”到底是啥,而商家也乐得继续用自己那一套“斤两术”,能多赚点就是点。

1959年:“一斤=500克”的拍板时刻

真正让“斤”回归理性、实现标准化,是在新中国成立之后。

1959年,中国正式宣布采用国际单位制(SI),以“米、千克、秒”为基础单位。这是中国全面现代化的重要一环,也是与世界对接的关键步骤。问题是:我们用了几千年的“斤”怎么办?是废掉,还是保留?

废掉吧,老百姓不买账。你让一个老太太老大爷买菜改用“千克”,他可能会跟你急:“我买颗白菜还要带计算器去?”保留吧,那就得和国际单位制对得上,不然国内国际“两套系统”,又乱套。于是,国家做了一个兼顾传统与现代的选择:规定1市斤=500克,也就是0.5公斤。

为什么是500克?不是巧合,是精密计算的结果。方便换算:1公斤=1000克,1斤=500克,刚好一半,老百姓听得懂,算得清。保留民间秤法:500克的1/10是50克,也叫“一两”;1/5是100克,“二两”;250克是“半斤”。传统的“斤两”体系完美映射到国际单位制中。

所以,这个“500克”的市斤,其实是文化习惯、国际标准和国家治理三者之间达成的一个精密平衡。换句话说,这不是“刚刚好”,而是“必须这样刚好”。

一个“斤”,牵动的不只是买菜的秤

别看这只是一个重量单位的调整,背后其实是一个国家从传统走向现代、从封闭走向开放的缩影。在“斤=500克”之后,中国度量衡逐步实现三件大事:

全国统一标准:从北京到广州,从农村到城市,大家买菜、买布、买粮都用同一套单位,减少交易纠纷。工业现代化推进:统一后的单位方便机械制造、工程建设、精密科学等行业进行标准化生产。国际接轨:中国商品出口、技术交流、科研合作不再“单位对不上”,大大提升了国际竞争力。

你可能不知道,今天中国的计量法,早已全面采用国际单位制。而“市斤”作为我国法定允许使用的传统单位制补充单位,仍在民间广泛使用。它就像拼音之于汉字,在现代化的基础上保留了一份文化温度。

更有意思的是,这种“斤两文化”,并没有完全随着时间消失。比如今天的香港,有些传统市场仍沿用16两制。在那儿,一斤等于16两,一两约等于37.8克。结语

一个看似普通的单位,背后却藏着千年的演变、社会的变革以及一个国家的现代化历程。“斤”不只是500克,它是中国与世界握手的分量感。

来源:趣看人生

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

一百年来,西方从没停止过文化入侵,现在又把魔爪伸向青少年夏令营

01文化入侵是西方殖民中国的策略中国一百年前到了最衰败的时期,八国联军开始瓜分中国。但他们遇到了一个最大的麻烦,不是当时满清的军力,而是中国绵绵不断几千年的文化。如... -

在我党漫长的革命岁月中,并非所有人都从始至终的坚持共产主义信仰,有些人由于未能抵挡住诱惑,最终站在了人民的对立面,比如张国焘、顾顺章。回顾我党历史上出现的叛徒,没...

在我党漫长的革命岁月中,并非所有人都从始至终的坚持共产主义信仰,有些人由于未能抵挡住诱惑,最终站在了人民的对立面,比如张国焘、顾顺章。回顾我党历史上出现的叛徒,没... - 最近欧盟通过了援助乌克兰500亿美元决议,显示欧盟对俄整体敌意。欧盟所依赖的军事联盟,北约则宣布了代号为“坚定捍卫者2024”军事演习,是冷战后最大规模军演,演习区间跨度...

- 在中华民族面临生死存亡的重要时刻,在烽火连天的革命战争年代,有这样的一些“听风者”学校勇担历史重任,为党和国家培养出一大批优秀的情报保卫干部,为党的隐蔽战线提供了...

- 美国学者谭凯通过对出土的唐代墓志铭的研究,再结合文字史料,把唐朝门阀分为两个类型,一类是京城家族,即居住于(或死后葬于)长安、洛阳两京及其间走廊地带的世家,一类是...

- 隋唐英雄系列小说有不同版本,隋唐十八条好汉也有不同的版本,各版本的第一第二第三都一样,那就是西府赵王李元霸、天宝大将军宇文成都、三公子裴元庆,而瓦岗猛将单通单雄信...

-

正统十四年,八月十五,中秋节。一封噩耗传至北京——土木堡一战输了,五十万明军全军覆没,皇上成了俘虏……大明朝上下,举国悲痛。痛定思痛过后,八月二十三日,满朝文武满...

正统十四年,八月十五,中秋节。一封噩耗传至北京——土木堡一战输了,五十万明军全军覆没,皇上成了俘虏……大明朝上下,举国悲痛。痛定思痛过后,八月二十三日,满朝文武满... - 一九六四年冬,彻地银色纱裹了这片热土,月色轻抚着润得晶莹,难掩赤裸裸的翩翩烁影。西北的裂谷劲风虐向东南,掠过人脸不得不谦让低头,荡起巾尾飒舞翻花,倾侧着身子,步履...

- 关于南亚印度是文明古国的说法是个谎言,需要正本清源。印度自身没有历史这话是马克思说的。这话非常深刻!印度没有古代史,首先是因为这个地方古代根本就没有文字。世界上不...

- 就像块熟了的肥肉,没盖好,招来各种各样的虫儿,趴了个满身,黑压压的腻歪人。突然又来了一条野狗,哪管上面有没有蝇子,蜢子呀,迫切的想...