中秋是阵阵稻香中的丰年愿景,是千里婵娟下的人月两圆。9月11日,央视大型文化系列节目《古韵新声》借文物之形,带领观众赴了一场中秋盛宴。其中,有一件文物引起了大家的兴趣,这是一块来自1400年前的“月饼”,它的造型独特,内涵丰富。在月满中秋之夜,这枚千年前的“月饼”,传达了中国人千百年来对团圆的渴望、对故乡的思念。

虽然说,与金银玉器这样的器物相比,食物要想穿越千年保存下来并不是一件容易的事,但在多年的考古发掘工作中,也颇有一些食物因缘际会,由于不同的条件得以留存,因而也让我们得以一窥中国源远流长的饮食文明。

1400年前的“月饼”

这块现存于新疆自治区博物馆的1400年前的“月饼”,是目前考古出土的唯一一块“月饼”。

1972年,这块“月饼”在吐鲁番阿斯塔那230号墓出土,属唐代“宝相花月饼”。从外观可以看到,它制作精美,表面花纹精美清晰,富有规律感。

据悉,因为非常珍贵,这块“月饼”无法破坏性取样,因此至今人们仍然不知道里面究竟是什么馅,但有研究者研究认为,馅中应当含有枣子、核桃、葡萄和其他果仁。所以说,在现代人争论五仁月饼到底应不应该退出月饼界时,或许1400多年前,月饼原本便该是五仁馅的。

不过准确来说,这块“月饼”我们只能称之为“月饼样的糕点”。因为月饼虽然在我国有着悠久的历史,据史料记载,早在殷、周时期,江、浙一带就有一种纪念太师闻仲的边薄心厚的“太师饼”,被认为是我国月饼的“始祖”。汉代张骞出使西域时,引进芝麻、胡桃,为月饼的制作增添了辅料,这时便出现了以胡桃仁为馅的圆形饼,名曰“胡饼”。北宋时期流行一种民间俗称为“小饼”“月团”的小吃,则被认为是现代月饼的雏形。

“月饼”一词正式出现,一般认为是在南宋吴自牧所著的《梦粱录》中,不过这种月饼和芙蓉饼、菊花饼、蟹肉包儿等等众多名点心一样,只是一种市井小吃,而且“四时皆有,任便索唤,不误主顾”。可见那时候的月饼并没有与某个特定节日关联在一起。同时代的周密在《武林旧事》中也提到,当时南宋都城临安有五十多种蒸食,如春茧、荷叶饼、月饼、大包子、羊肉馒头等,“月饼”只是众多蒸食中的一种。

直到明代,中秋吃月饼才在民间逐渐流传。

明代宦官刘若愚编写的《酌中志》中记载:“自初一日起,即有卖月饼者,至十五日,家家供奉月饼、瓜果……如有剩月饼,乃整收于干燥风凉之处,至岁暮分用之,曰团圆饼也。”明代田汝成所著的《西湖游览志余》中也记载:“八月十五日谓之中秋,民间以月饼相遗,取团圆之义。”可见那时,月饼不仅代表着“团圆”,还成为人们在中秋节相互馈赠的佳品,互送月饼的习俗已蔚然成风。

西周的鸡蛋

春暖大地,万物生长。春分来临时,白昼和夜晚这对兄弟又有了一样的“身高”。在民间,春分这天流行“立蛋”,除有立住鸡蛋的本意,亦有“马上”“添丁”之意,寄托着人们祈祷人丁兴旺,代代传承之意。

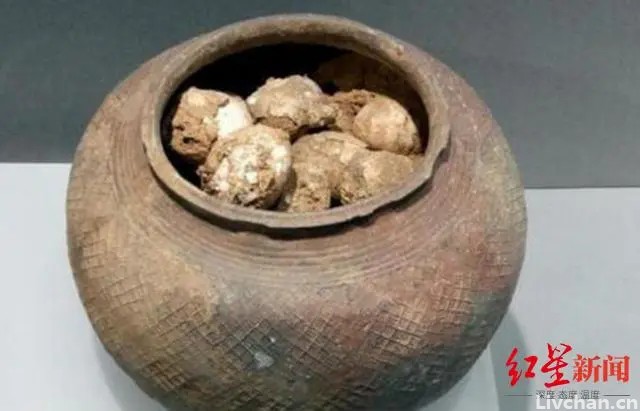

在我国出土的文物中,“西周鸡蛋”,是目前为止发现最早的鸡蛋。

1974年的一天,考古工作者在江苏句容的一座西周墓里,发现了西周时期的几十个鸡蛋。这些距今约有2800年的西周鸡蛋,每个长度约有4.2厘米、宽度约有3.1厘米,与如今市场上卖的鸡蛋相比,个头略小一些。

盛放“西周鸡蛋”的陶罐出土于江苏句容浮山果园的一座西周墓葬,学名为“西周几何印纹硬陶瓿”。考古人员发现,这些鸡蛋蛋壳很薄,直径在3.1到4.2厘米左右。

据专家考证,“西周鸡蛋”距今约2800年,是中国发现的年代最早的鸡蛋实物,由于年代久远,陶罐里的鸡蛋都已石化,出于保护文物的考虑,至今没有将这些鸡蛋提取出来,从入库到展览一直保持着出土时的原貌。

南宋的粽子

在江西九江德安县博物馆内,珍藏着一对南宋古墓出土的粽子,被称为目前世界上考古发现最古老的实物粽子。这对菱角形的粽子长6厘米、宽3厘米,如拳头般大小,外皮为粽叶,以天然芦苇叶麻线捆扎。同时,从粽子的编织手法和技艺上看,保持着地方传统特色,与我们现代粽子的制作方法非常相近。

据悉,该粽子从1988年考古发掘的“桃园山南宋周氏墓”中出土,墓主人周氏右手拿持一根长40厘米的桃枝,桃枝上系有两个粽子。墓中发现的这两个粽子,显示墓主人周氏离世时没能赶上端午节。据推测,她的家人想让她吃上粽子,便把粽子带到棺木中去了。在早期粽子也有祭奠之意,放入其中以示哀悼。两个粽子成双成对,也象征吉祥如意。

或许有人问,“这粽子还能吃吗?”其实,经过岁月的洗礼,这两件粽子早已碳化,不能食用。不仅不能吃,就连平时拿放这对粽子都特别小心,以免损坏。

新石器时代的长寿面

如今,大家生日会吃一碗长寿面,你可知道如今考古发掘出最早的面条来自于哪里吗?

喇家遗址距离海东市民和回族土族自治县川口镇68公里的官亭镇喇家村,被誉为“东方庞贝”,是黄河上游地区发掘的新石器时代齐家文化大型聚落遗址。

2002年在喇家遗址发现一个倒扣的陶碗,其内发现有面条状遗存,外形与现今的拉面基本相同,这是目前所知最早的面条食物。研究者从碗内厚约6厘米的参沉积物中每隔1厘米取样,共提取六个部位的样品,三个取自面条状物所在部位,三个取自面条状物下的土层内。通过植硅体分析、淀粉分析和生物标志化合物分析等方法综合判定,面条的成分以粟为主,有少量的黍。

令人感兴趣的是,在分析残留物样品中,还检测到少量的油脂、类似藜科植物的植硅体以及少量动物的骨头碎渣。有专家猜测,这些估计是这碗面条的配料,说明这可能还是一碗荤面。

唐代的饺子

普遍认为唐代已经有了饺子这种如今中国代表性的食物,但此前并没有确实的证据支持。

但在1986年9月,中国新疆维吾尔自治区吐鲁番盆地的阿斯塔那古墓群有了新发现,考古学者在那里发掘出8个古墓,并从其中一个墓穴中发现了8个唐代的饺子,它们盛在碗里,被通称为“现存最古老的饺子”。

吐鲁番博物馆介绍道,出土的饺子总共4个,长约4.7厘米,宽2.4厘米,原材料是小麦,淡黄色,形状与现在的饺子相同。据了解,中间的馅是肉馅,由于当地气候干燥,基本不下雨,埋葬后水分很快被吸收,馅料、皮都没有腐烂,因而能保存至今。

既然唐代已有饺子,为什么孟浩然、李白、杜甫、王维、韩愈、白居易等很多唐代诗人的作品中均未出现“饺子”一词呢?究其原因,有两种可能:一是当时饺子的名称是俗称,与诗歌的韵律不吻合,很难在诗歌语境中使用;另一个原因是食物的地域性,即吐鲁番等地区已经有饺子了,但还没有流传到文化中心长安以及黄河中下游地区。

其实,唐代的文人段公路在《北户录》“食目”的注中,引用了北齐颜之推的话:“今之馄饨,形如偃月,天下通食也。”“偃月”是半月形的意思,此处请注意“馄饨”是半月形的记述。时代不同,“馄饨”曾有“乌冬”和“云吞”两种意思。“乌冬”当然不是半月形的,而“云吞”也不是半月形的。仅从形状上来考虑,颜之推所说的“馄饨”应该不是今天的“云吞”,而是饺子或是饺子形状的点心。

红星新闻记者 曾琦 编辑 曾琦

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 2018年年中,一场精心筹备的山西公安机关打击文物犯罪成果宣传活动举行。当地政坛人士知道,打击文物犯罪是时任副省长、公安厅厅长刘新云颇为得意的政绩,对于宣传活动,刘新...

-

日本制造皇姑屯事件杀害张作霖是大家耳熟能详的事情,不知从何时起,张作霖被包装成了抗日爱国人士,甚至流传着张作霖活着日本不敢侵华这样的滑稽言论。一时间张作霖当马贼、...

日本制造皇姑屯事件杀害张作霖是大家耳熟能详的事情,不知从何时起,张作霖被包装成了抗日爱国人士,甚至流传着张作霖活着日本不敢侵华这样的滑稽言论。一时间张作霖当马贼、... - 高宗,名赵构,字德基,汉族。徽宗第九子,钦宗弟,北宋灭亡后,在南京即帝位。在位36年,让位后病死,终年80岁,葬于永思陵,今浙江省绍兴县东南35里处宝山。赵构不愿收复北...

-

1938年,欧洲大陆正笼罩在纳粹德国的阴影之下,当年11月,“水晶之夜”标志着纳粹对犹太人开始了有组织的屠杀。在此之前,犹太人有一个极为关键的活命窗口。1938年3月,在希特...

1938年,欧洲大陆正笼罩在纳粹德国的阴影之下,当年11月,“水晶之夜”标志着纳粹对犹太人开始了有组织的屠杀。在此之前,犹太人有一个极为关键的活命窗口。1938年3月,在希特... -

洛阳宋氏四兄弟涉黑案:警界“败类”公然充当保护伞,垄断地下文物市场

11月22日消息,7月31日,河南洛阳宋氏四兄弟涉黑案在南阳市中院开庭审理。113天后的11月21日,该案一审宣判,审判长为南阳中院分管刑庭的副院长宋长青。上游新闻记者获得的(2... -

在吴彪60年的人生中,他已至少三次掀起社会影响的涟漪。第一次是在1995年。那年2月,吴彪为总裁的宁波金鹰集团总公司以1380万元“天价”在北京拍下两只从天安门城楼上换下的旧...

在吴彪60年的人生中,他已至少三次掀起社会影响的涟漪。第一次是在1995年。那年2月,吴彪为总裁的宁波金鹰集团总公司以1380万元“天价”在北京拍下两只从天安门城楼上换下的旧... -

2023年的最后一个工作日,京东诉阿里“二选一”案有了一审结果。根据“京东黑板报”发布《关于京东诉阿里巴巴“二选一”案一审胜诉的声明》,北京市高级人民法院作出判决,认...

2023年的最后一个工作日,京东诉阿里“二选一”案有了一审结果。根据“京东黑板报”发布《关于京东诉阿里巴巴“二选一”案一审胜诉的声明》,北京市高级人民法院作出判决,认... -

对很多孩子来说,“创造力”最强的时候,往往是写作业之前。因为不想写作业,于是看什么都有趣,手机、文具、头发丝、家务活、窗外飘落的树叶......世间万物,都散发着“致命...

对很多孩子来说,“创造力”最强的时候,往往是写作业之前。因为不想写作业,于是看什么都有趣,手机、文具、头发丝、家务活、窗外飘落的树叶......世间万物,都散发着“致命... -

1959年夏的庐山会议,在党的历史上产生了深远影响,中央办公厅一些老同志建议把它列为《杨尚昆回忆录》的一章,得到杨尚昆的同意。1996年12月,1997年3月、5月,杨尚昆三次同...

1959年夏的庐山会议,在党的历史上产生了深远影响,中央办公厅一些老同志建议把它列为《杨尚昆回忆录》的一章,得到杨尚昆的同意。1996年12月,1997年3月、5月,杨尚昆三次同... - 来自四面八方前往布达拉宫朝拜的信徒中,几个高鼻梁黄头发的欧洲人显得格外扎眼。在一位噶厦官员的引导下,欧洲人和他们身后长长的骡马队伍一起,穿过布达拉宫西侧的城门,踏...