“看到中国各地都在迅速恢复经济活力,

我对中国经济的韧性抱有坚定信心。”

作者:刘潇 冯璐

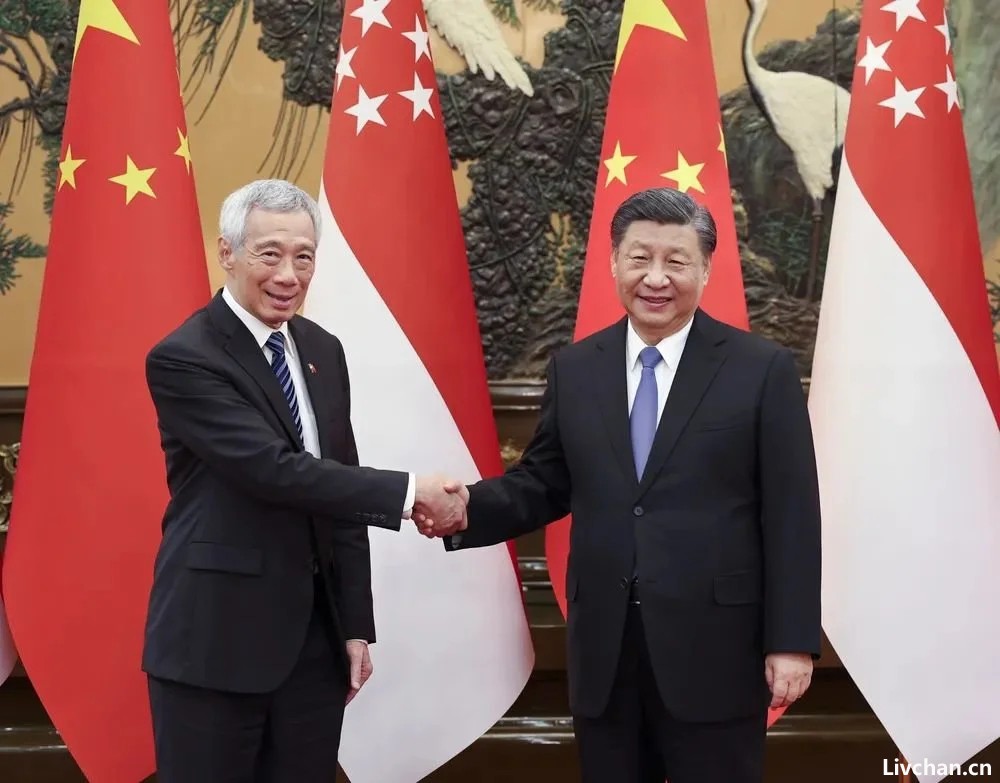

·2023年3月31日下午,国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。(新华社记者 丁海涛 摄)

3月31日下午,国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。

习近平指出,中新是重要合作伙伴,中新关系始终展现出前瞻性、战略性、示范性,不仅有力推动了两国各自发展振兴,也为地区国家树立了标杆。中方把新加坡置于周边外交优先方向。你此次访华期间,我们把中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系,为两国关系未来发展指明了方向。中方愿同新方加强战略沟通,深化战略对接,切实使“高质量”成为中新合作最鲜明的标识。

习近平指出,在东南亚国家中,新加坡参与中国改革开放程度最深,同中国利益融合最密切。中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,中国的经济社会活力将进一步释放,愿同新加坡等愿意同中国合作的国家共享重要机遇。中方愿同新方继续用好中新双边合作机制会议平台,加强陆海新通道建设,深化数字化、绿色化转型和第三方合作,积极稳妥推进两国人员往来。

习近平指出,这些年来,亚洲地区保持总体和平稳定和快速发展、整体崛起的良好势头,地区国家通过自己的勤劳和智慧,走出了一条独立自主、相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢的亚洲特色发展道路。

在当前世界百年变局加速演进大背景下,我们尤其应该珍惜和维护亚洲地区来之不易的良好发展势头,共同守护好地区和平红利,维护好经济全球化和区域经济一体化正确方向,坚决反对霸道霸凌,明确抵制“脱钩断链”,不允许任何国家剥夺亚洲人民追求更美好幸福生活的权利。

李显龙表示,很高兴时隔数年再次访华,看到中国各地都在迅速恢复经济活力。我对中国经济的韧性抱有坚定信心,相信中国经济将持续向好发展,新加坡等周边国家都期待同中方进一步深化经济合作。新中两国拥有坚固友谊和深度理解互信,两国关系始终保持良好发展势头。

新方期待同中国新一届政府尽快对接沟通,推进互联互通等重大项目合作,以完成新中自贸协定升级谈判为契机,对外发出中国继续深化对外开放和新方致力于进一步深化新中合作的明确信息。希望通过我这次访问,为新中全方位高质量的前瞻性伙伴关系发展注入新的活力,推动新中各领域合作取得更多成果。世界上几乎所有国家都认可世界上只有一个中国,都在一个中国政策基础上同中国发展友好合作关系。台湾问题是中国的内政,鼓吹“今日乌克兰、明日台湾”会带来不可预测的严重后果。新加坡主张国与国应相互尊重、和平共处、互利合作、避免冲突,共同应对风险挑战。即使有竞争,也要基于相互尊重与信任,不能非黑即白,选边站队。

1

看重“中国机会”

·2023年3月28日,李显龙(左)参观广州新侨学校,与校园小记者握手。(图片来源:李显龙个人社交账号)

应国务院总理李强邀请,李显龙于3月27日至4月1日结合出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式对中国进行正式访问。

在博鳌亚洲论坛年会开幕式致辞时,李显龙表示,亚洲发展离不开稳定、包容和开放。

访华前夕,李显龙接受中国媒体采访时这样说 :“我觉得(新中)两国的关系非常好,广泛且涉及多个领域。两国合作多年。新中两国在1990年,也就是33年前建立了外交关系,但其实两国在建交之前就有多年的合作,所以互相了解。我认为两国有互信,能够相互理解。”他回顾中新关系时说:“虽然我们有不同的看法,但我们一起合作,推动实施了实质性的项目。”

在李显龙眼里,中国是“我们区域内最大的经济体,与中国建立开放、可持续和互惠互利的关系非常重要”。他评价东盟和中国的关系“很好”,并说“我们在非经贸层面的关系越好,双方经贸关系就会越紧密”。他认为,中国的发展给东南亚带来了巨大的好处。对大部分东南亚国家来说,中国都是最大的贸易伙伴。这是一个巨大的经济机遇。新加坡非常重视与中国的贸易关系。

这些话,源自一位常来走动的“老邻居”细致的观察。新冠疫情之前,他经常借各种机会访问中国,以保持对中国的感知和了解。

李显龙祖籍广东梅州大埔县,广东是他熟悉的地方,也是他眼中“一个开放和富有活力的地方”。早在1991年,他就到访过深圳。任总理后,他在2006年访问广东。2014年访粤时,带了50来人的经贸代表团。当时他表示,自己每次重游广州“都看到不一样的广州”。

这次来访,他还去了广州老城区中心的永庆坊,赞叹广州对实现“老城市新活力”的重视。他行走在恩宁路历史文化街区中,向街边“老广”微笑、挥手,并时不时拿出手机对喜欢的场景进行拍摄。

一次次访华,李显龙参与和见证着两国合作的发展。

·苏州工业园区夜景。

除了广州知识城这个国家级项目,中新还有苏州、天津、重庆3个政府间项目。1994年启动的苏州工业园区是中新第一次合作。2004年,李显龙出席工业园区成立十周年活动,称之为“新中之间最重要和值得骄傲的合作项目”。2010年,他参观工业园区时表示,项目的成功“远远超过我们原来的计划和梦想”。不久前他受访时,再次点赞 :“明年就是苏州工业园区成立30周年。这是个非常成功的项目,已连续7年被评为中国最佳经济开发区,充分实现了我们启动该项目时的愿景。”

在东盟成员国中,新加坡是第一个公开支持“一带一路”倡议的。李显龙表示,“一带一路”倡议是中国为地区发展作贡献的一种方式。它助力中国融入这个合作和相互依存的区域网络,互利双赢,因此受到整个地区的欢迎。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平告诉《环球人物》记者,李显龙此次访华的意义之一,是协商签订中新自贸协定的“再升级版”,扩大对华服务贸易投资,提升新加坡在区域中的竞争优势。“李显龙把中国视为新加坡的经济发展机遇,和中国发展良好关系,是新加坡作为一个小国的生存之道。”

2

不愿被迫“选边站”

李显龙常说,新加坡必须居安思危,如果不小心谨慎,一有风波就会翻船。危机意识深深嵌入他的治国理念中。

在李光耀时代,新加坡就选择了融通中西的道路。李显龙也延续了这条道路,许利平认为,这与新加坡特殊的历史与文化相关。一方面,新加坡以华人为主,深受儒家文化影响,并形成了独特的政治传统。李显龙就曾以英美民主制度的衰败为例,强调发展贤能政治的重要性。另一方面,新加坡又沿用了英国式的议会民主制度,李显龙等新加坡领导人也都接受西方教育,在思想上受西方影响。这些因素叠加起来,决定了新加坡在东西方之间选择走平衡道路。

·2017年3月,李显龙(中穿红衣者)出席新加坡植物园活动。

新加坡长期奉行平衡外交政策,但随着美国竭力将东南亚拉入中美竞争,风高浪急的中美关系冲击着这种平衡。

李显龙认为,东南亚地区经不起中美发生激烈的冲突,希望中美能够负责任地处理矛盾。他多次表达对中美关系恶化的忧虑。2019年8月,李显龙在演讲时表示,如果中美关系恶化,世界将进入多事之秋,新加坡也会面临严峻考验。

2021年10月,李显龙出席东盟峰会时表示,不希望这个区域成为竞争和冲突的地方,也不希望被迫选边站队。

希望与中美两国交好的李显龙,表达观点的时候往往会选择温和的甚至是微妙的方法。一年前的3月,他出访美国,在与拜登会面后的记者会上,拜登至少6次提到了“印太地区”,而李显龙在发言时用的则是“亚太”一词,称自己与拜登讨论了美国在亚太地区同时加强战略和经济投入的重要性。有分析称,“印太”一词含有反华意味, 李显龙字斟句酌,自有其考虑。

那次访美时,李显龙还劝说美方:中国是美国最大贸易伙伴之一,是全球供应链的基础,一旦与中国脱钩,美国将承担巨大的经济成本。

去年10月,李显龙出访澳大利亚。此前,拜登政府以国家安全为理由,宣布限制对中国的芯片出口。李显龙在记者会上称,国家安全问题是真实存在的,但如何定义要看不同政府的判断。虽然自己相信美方是“经过深思熟虑的”,但它可能会造成非常广泛的影响。“我们确实担心国家安全考量可能带来进一步的后果,削弱经济合作、相互依赖和互信,最终导致世界不稳定。”

对于和美国的防务合作,李显龙在访美期间做过阐述。他说,美国参与东南亚事务“是件好事”,“但这并不表示我们会参与你们涉入的战争,或在我们出事时会要求你们前来搭救”。他还说,本地区的国家并不是都想和各方对峙,大家有各自的朋友,也有共同的朋友。

面对中国媒体时,李显龙则更愿意强调“交朋友”的价值。他说 :“如果说到我们的主要市场在哪里,一般会提到中国、欧洲和美国。但是如果您问谁是我们的朋友,这些国家都是我们的朋友,很多小国也是我们的朋友。”

3

珍视“华族文化之根”

李显龙是客家人,会说客家话。童年时,家中保姆来自广东,教他粤语。他母亲祖籍福建,他也会说福建话。生长在新加坡这个多元种族聚集地,14岁时他就掌握了英语、马来语和俄语。

2004年出任总理后,李显龙呼吁新加坡华人多用华语。他说,中国在崛起,全世界都在积极学中文。华人多用华语,能了解自己的根和文化,保持双语优势。他还在新加坡启用了一个独有的中文术语数据库。

他喜欢华语老歌,多次一展歌喉。“月光光,照地堂 ;年卅晚,摘槟榔。”今年初,一则“李显龙清唱广东经典儿歌”的短视频,走红中国社交媒体。而这并非李显龙首次“登台秀歌”,他还曾经在万人现场唱《城里的月光》。2021的新加坡国庆节,他唱起了一首老一辈华人耳熟能详的歌曲《春天里》,以激励大家共同抗击新冠疫情。他也熟悉历史,曾讲述往事 :“百多年前,孙中山先生创立同盟会,而南洋总支部就设在新加坡。上世纪30年代当日本入侵中国时,新加坡华社再次组织起来,加入抗日运动。华社领袖陈嘉庚带头筹钱,号召华侨支援中国抗战。”

疫情期间,新加坡国内发生过因种族和宗教矛盾引发的社会事件,对此,李显龙多次呼吁 :新加坡华人多,更需注意各族平等,“在新加坡独立的初期,建国领袖坚决采取对各个种族一视同仁的总体方针”。

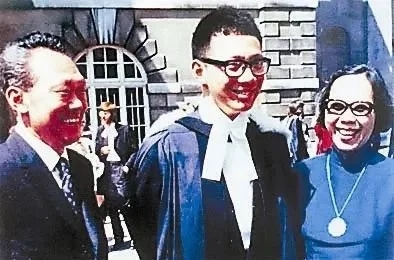

·1974年,李显龙(中间)从英国剑桥大学毕业。

1974年,李显龙以优异成绩从英国剑桥大学数学系毕业。他收到了导师继续深造的邀请,但他写信婉言谢绝:“对于世界和国家的发展,数学家能做的实在有限。个体对于英国这样的大国来说,或许无足轻重,但在新加坡,一个人的贡献是很重要的。”半个世纪后,他仍然保持着某种“数学情结”,工作之余会研究数学问题。

李显龙说,治理国家不像解数学题,没有一劳永逸的时候。“你解决了一个问题,其他问题又会出现,或者老问题会以另一种形式出现。你解决了贫困问题,然后又需要解决贫富不均的问题。永远不可能说大功告成。”