足跟痛

一、定 义

足跟痛又称跟痛症,是以足跟部疼痛为主症的一种症候群,是由于急性或慢性损伤所引起的足跟着力部分以疼痛为主的病症。本病发病率较高,症状反复,缠绵难愈,40~60岁的中年人和老年人好发,60岁以上的老人少见。

二、病 因

祖国医学认为,本病多因肝肾亏虚,气血不和,筋脉失养,为风寒湿邪侵袭,或因外伤、劳损等,致使经络气血运行受阻而成。现代医学认为,由于体质肥胖,长期卧病在床,使跟部皮肤变软,跟底部皮下脂肪纤维垫部分萎缩,或经常在硬地上行走,跟下滑囊受外力刺激而引起炎症,或跖筋膜和足短肌在其附着处受牵拉,引起炎症而产生骨刺,或长期负重行走,长途跋涉,各种急慢性外伤,寒湿侵袭,均可引起跖筋膜劳损及其退行性变,跖筋膜弹力减弱而发生炎症。

1.体力虚弱、肾气亏损或体虚肥胖或久病后足跟的皮肤变软,使足跟底部皮下脂肪垫部分萎缩而发生足跟疼痛。

2.经常站立及在硬地上行走,跟下滑囊受到外力刺激,发生损伤性炎症而致。

3.跖筋膜和足短肌在其附着处即跟骨底面结节部分的前缘过度牵拉,引起炎症,产生跟骨骨刺而致。

4.跖筋膜位于足底部,附着在跟骨结节上,其中央部分坚韧,内外侧部分薄弱。长期负重行走,或长途远行,或局部挫伤等各种急慢性外伤或寒湿入络,均可以引起跖筋膜劳损及促进其退行性改变,跖筋膜弹性减弱,在站立、行走时对其附着点的牵拉力就增大,引起跟骨结节的附着点处发生慢性损伤性炎症,出现足跟痛,促使跟骨骨刺形成。

三、表 现

足跟疼痛,站立或行走时疼痛加剧,休息时疼痛减轻。一般起病缓慢,可有数月或几年的病史,多为一侧发病。早晨起床后站立时疼痛较重,行走片刻后疼痛减轻,但行走过久疼痛又加重。重者足跟肿胀,不能站立或行走,平卧时亦有持续酸胀或针刺、灼热样疼痛,疼痛甚至涉及小腿后侧。足跟皮下脂肪垫部分消退者,足跟疼痛是暂时性的,病人恢复正常的功能后,症状就逐渐消退。局部检查常无红肿。

四、辨证分型

1.肝肾亏虚型

年老体弱,耳聋耳鸣,腰膝酸软无力,足跟部疼痛,行走困难,病情发展缓慢而持久,舌淡,脉沉细无力。

2.气滞血淤型

多为外力损伤致病,发病之初,足跟部往往有淤血内聚,之后足跟部疼痛,痛有定处,伴有踝关节活动功能障碍,行走困难,舌红,脉弦紧。

3.风寒痹阻型

多为风寒侵袭致病,足跟部疼痛,或疼痛走窜,痛无定处,得热则痛减,舌紫黯,脉沉迟。

4.湿热阻滞型

多由湿热毒邪所致,足跟部灼热红肿疼痛,痛不可触,行走时痛甚,得凉则痛减,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

五、治疗方法

刮痧疗法

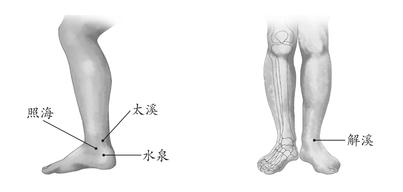

取穴:太溪、水泉、照海、昆仑、解溪、仆参、申脉及疼痛敏感处。(图20-1)

方法:采用直接刮法。

工具:采用水牛角板刮痧板,介质采用红花油。

操作:在踝部内侧太溪、水泉、照海,踝部外侧昆仑、解溪、仆参、申脉及疼痛敏感处等部位先用拇指揉法,然后进行刮痧。刮痧时先涂上刮痧介质,然后用刮痧工具直接接触患者皮肤,反复进行刮拭,至皮下呈现痧痕为止。阿是穴可以采用针挑法。手法应以补法为宜,同时应采用轻手法,以防造成皮肤损坏。

图20-1

拔罐疗法

取穴:委阳穴及痛处。

操作:留罐10分钟,每天1次,10次为1疗程、间休1周,视病情再进行下个疗程。(图20-2)

图20-2

体穴松筋与按摩

取穴:解溪、承山、昆仑、丘墟、照海、涌泉。(图20-3)

操作:

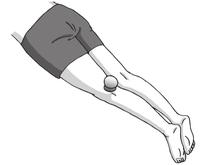

1.患者取俯卧位,医者站立或坐位,用拿法或掌根按揉法施于腘窝至跟腱(手法刺激量不宜过大)约5分钟。用拇指按揉承山穴和昆仑穴分别为30秒。(图20-4)

图20-3

图20-4

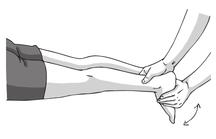

2.接上式,医者一手握住足部做踝关节的被动屈曲伸,另一手用拿法施治于跟腱处(两手同时操作需协调进行)约2分钟。(图20-5)

3.患者仰卧位,医者站于患侧,用拇指按揉法或拿法于膝外侧至外踝,如此上下往返10次。(图20-6)

图20-5

图20-6

4.患者俯卧位,患侧屈膝90°,医者站其患侧,并用拇指按揉法于足跟处压痛点上(压力不要太大)约1分钟。(图20-7)

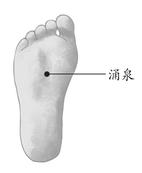

5.接上式,用拇指按揉法在涌泉穴施术30秒,继而用擦法施于足跟,使之发热。擦毕,热敷于足跟处。(图20-8)

图20-7

图20-8

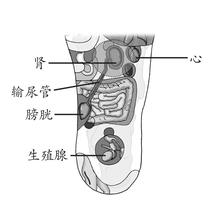

足部按摩

反射区:生殖腺、心、肾、输尿管和膀胱反射区。(图20-9)

操作:

1.检查心脏反射区,随时了解心脏的状态。

2.按摩肾、输尿管和膀胱三个反射区,这三个反射区被称为“基本反射区”。促进排泄系统的机能,将体内有毒物质和代谢不良产物排出体外。

3.取生殖腺反射区进行重点刺激,用拇指点按30~40次,按揉1分钟左右,以酸胀或微微疼痛为度,肾反射区用拇指推法,由外向内,推10~20次。

图20-9

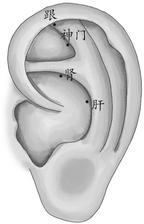

耳部按摩

反射区:跟、肾、肝、神门。(图20-10)

操作:

先在跟、肾、肝部施中度点掐手法,反复10次,以患者耐受为度,双耳交替施术。在神门部施中度点按法,可持续按5~6分钟,反复3~4次。至红润为止。

小偏方

方法一:

用乌梅适量,去核加入少许醋捣烂,再加入少许盐,搅匀,涂敷在患处,用纱布盖好,胶布固定。每天敷1次,连用半个月,能有效缓解足跟痛症状。

方法一:

采用乌梅与艾搭配熏蒸的方法也能治足跟痛。取艾60克,乌梅10克,放入水中煎出药汁,倒入盆中,再将砖烧红放入药液盆内,患足放于蒸气上熏洗,并用衣物遮盖,待药汁晾至温度适当后,将患足跟底部放在砖块上趁热下压数分钟(药液可以反复使用),每天l~2次,连续用7~10天为1个疗程。

六、预防与调养

1.嘱咐病人鞋内置一厚垫,以减少跖筋膜张力。

2.每天用热水浸足15~20分钟。

图20-10