从1592年到1945年,400年的时间内,日本在东亚地区先后发动了万历朝鲜战争、甲午战争、日俄战争、侵华战争等大规模兵燹,这一系列剑指东亚的侵略行动,从丰臣秀吉贯穿至今。

究竟是什么,令这样一个面积仅有37万平方公里的岛国如此疯狂?这些战争背后又蕴含着日本人怎样的野心?

01

日本对外入侵的动机,总结来说是两条:

一是“八纮一宇”的梦想,即征服世界的四面八方,把全世界合并成一个国家,日本天皇是世界的最高君主;

二就是对丰臣秀吉对外扩张的继承。

“八纮一宇”一词是由昭和(裕仁)天皇提出的,他在1940年的《日德意三国条约诏书》中提到:

“宣扬大义于八纮,以坤舆为一宇,实乃皇祖皇宗之大训。”

明治天皇也曾有过:“宜大力充实军备,光耀国威于海外万国,以应答祖宗先帝之神灵!”的想法。

它的本质,其实是日本一直推行的“大东亚主义”、“大日本主义”,这种观点,一直可以追溯到丰臣秀吉。

▲丰臣秀吉 朝鲜征伐大评定图

02

1592年到1598年,丰臣秀吉发动了对朝鲜的入侵——万历朝鲜战争。

当时他的目标十分远大:

“直以其军进冲朝鲜,席卷明四百余州以为皇国之版图。”

也就是不仅要征服朝鲜,还要把明朝纳入日本的统治。

战争开始前,丰臣秀吉就与部下约定,倘若攻下明朝,会把中国的土地分封给各位主将,当日军攻占汉城后,他又发布了“明征服二十五条计划”,声称要把天皇迎到北京,将自己的养子丰臣秀次封为大唐关白,根据记载,当时连印度都被他纳入到了侵略的对象中。

这种对土地的占有欲,成为了丰臣秀吉发动战争的根本动因,在他的世界观中,全世界只有三个国家,日本、中国和印度(朝鲜是中国的藩属),只要征服了中国、印度,就意味着征服了全世界。

但明朝的出兵援朝很快击碎了他不切实际的梦想,战争以日本的失败告终,摆在丰臣秀吉面前的只有谈判这一条路。

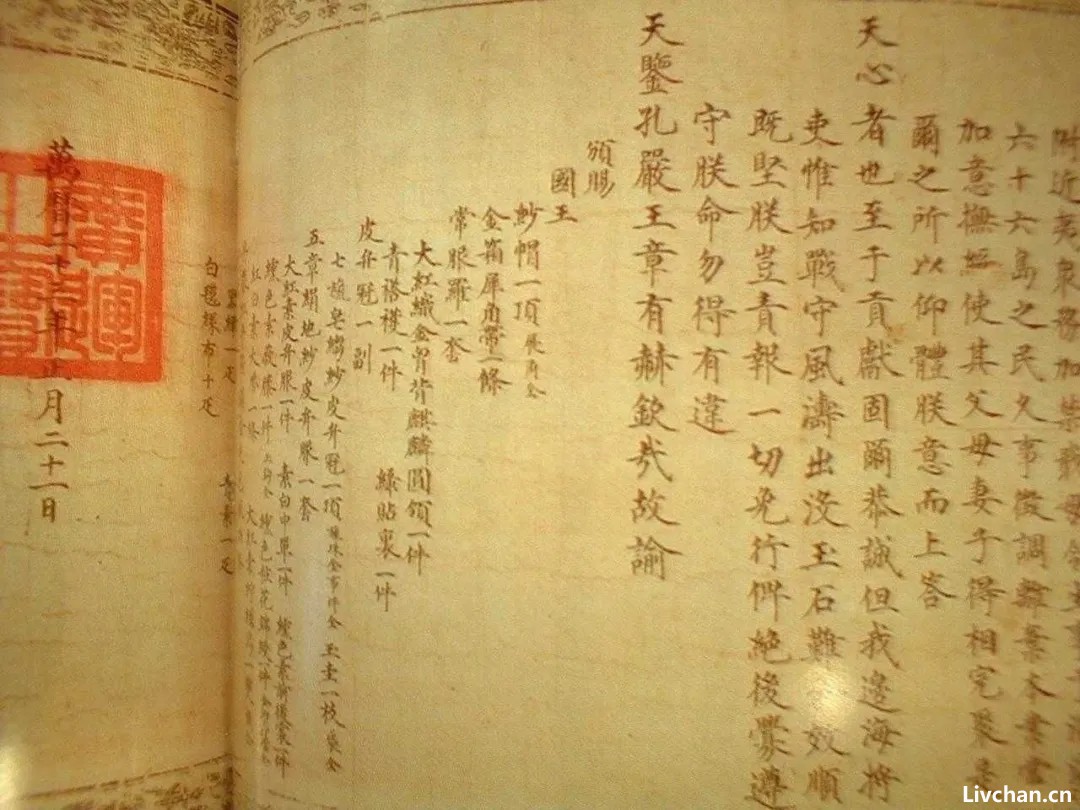

明朝方面提出的要求,是册封丰臣秀吉为日本国王,但不建立贸易关系,日本不再侵犯朝鲜。

▲万历皇帝册封丰臣秀吉的诏书

在当时以中国为核心的“封贡体系”中,只有接受了明朝的册封,贸易才有得谈,但从室町幕府(1336年-1573年)时代开始,日本就已经逐渐脱离了这个体系,形成了一套与“礼乐”相对的“武威”政治体系,因此对于丰臣秀吉来说,接受明朝的册封,就意味着重回中国的君臣秩序,这是万分不能接受的,他只想恢复贸易,不愿称臣,甚至提出了天皇迎娶明朝公主,平分朝鲜的条件。

他这种与中华抗衡的盲目自大决定了其强硬的态度,导致和谈最终破裂。

战争结束后,出征的士兵回到了他们的家乡,九州、四国、“中国”地区,并在家乡开展了野蛮入侵他国的“乡中教育”,其本质就是征韩、征明。

在这种教育下,日本培养出了大批侵略意识狂热的军官和政客,他们也成为了甲午战争和日俄战争的中坚力量。

03

到了德川幕府时代,日本无力进兵中国,双方进入了260余年的和平时期,这期间,日本多次想要与明朝建立贸易,但明朝的前提,始终是册封。日本则死咬着不放,双方依旧没能达成一致。

日本后来干脆宣称“日本国主源家康,一统阖国”,摆明了我们的统治者是家康,跟你们中国毫无关系。

同时,它又建立了一个“朝鲜入贡,琉球称臣,安南、交趾、占城、暹罗、吕宋、西洋、柬埔寨等蛮夷之君长酋帅,各无不上书输宝”的日式封贡秩序圈,在东亚地区,形成了中日两级结构。

04

时间推移,清朝建立。

清朝统治者迅速将朝鲜划为内属,中华大地发生的这一剧变给日本带来了极大地震动,日本很担心自己会成为清朝的下一个目标,为了强化自身的独立,它在中日之间构筑了两道“隔离墙”。

一道是物理隔离墙。

1633年,德川幕府宣布“锁国令”,禁止日本船出海贸易、日本人与海外往来,对驶抵日本的外国船只实行严密的监视,贸易活动也由幕府进行严格的管制,幕府通过闭关锁国,防止了外来势力的渗透,巩固了自身统治,一定程度上也保证了日本的国家独立。

另一道墙则是文化隔离墙。

在东亚秩序圈中,华夏正统一直是中国成为东亚“封贡体系”统治者的内在核心,但清朝的建立意味着北方的少数民族踏足中原,汉族的传承终结。

对日本来说,他们从唐朝灭亡后就一直宣称自己才是中华的正统延续,满族的出现则更加坚定了“唐土已为夷狄”的想法,他们高举着“日本才是中华”的大旗,在中日之间竖起了一道文化阻绝,凭借着“中华真正继承者”的名号,日本人可以在东亚秩序圈内合法正当地完成扩张。

他们不仅极力拉拢中国的藩属国,更是慢慢开始把征服中国重新提上日程。

在这样的环境下,大量鼓吹对外扩张的名人开始出现。

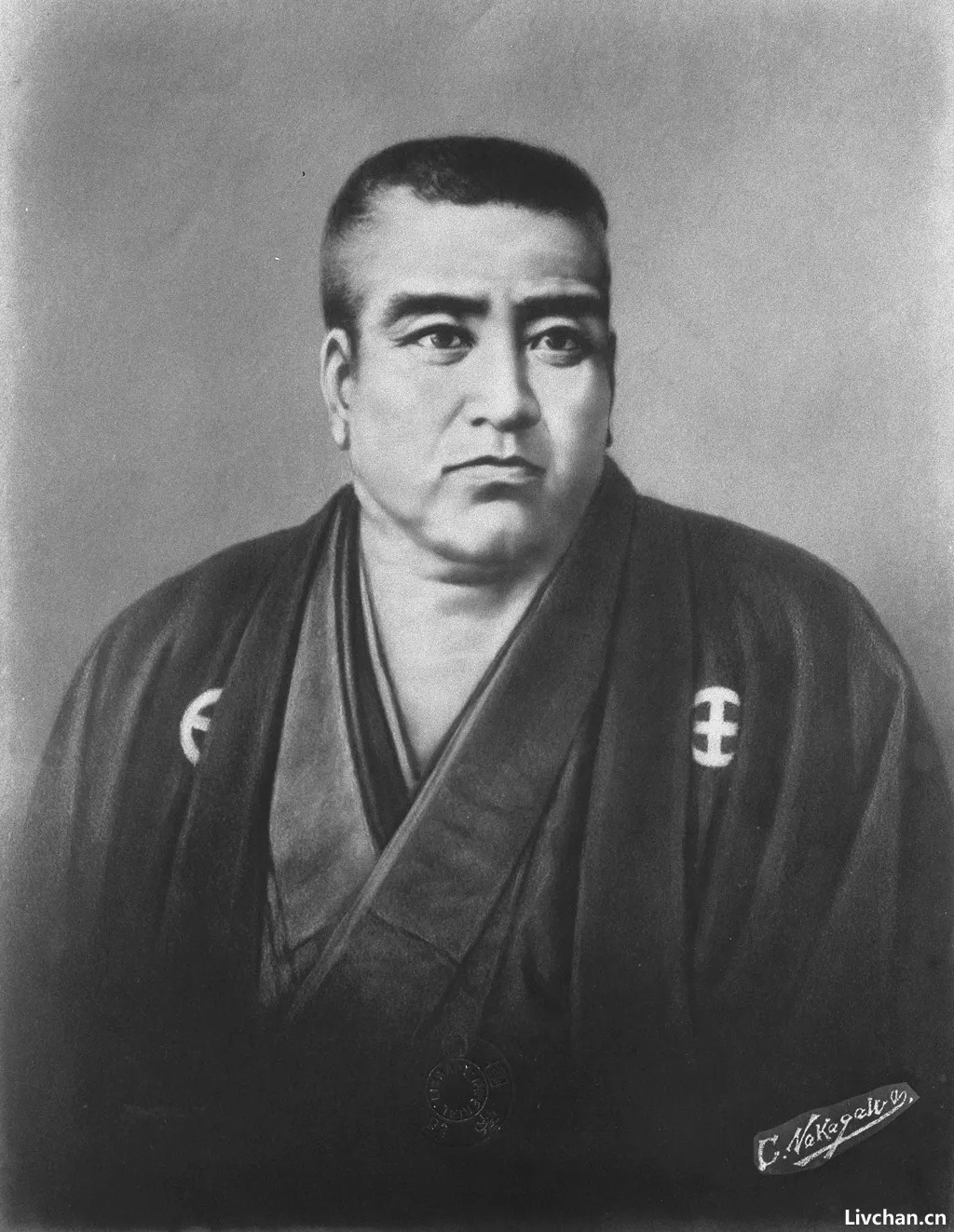

其中最具代表性的便是西乡隆盛,电影《最后的武士》中日本首领森胜元的原型就是他。

▲西乡隆盛

05

作为“八纮一宇”的坚定支持者,西乡隆盛大力推广征韩论,他坚定地认为,如果朝鲜不向日本开放国门,日本就无法联合自己的邻居来抵御西方国家的入侵,当年的“黑船事件”、“对马岛危机”依旧会重演。

1873年,西乡隆盛因坚持征韩论遭人反对,辞职回到鹿儿岛,随后发动武装叛乱,兵败身死。主张进行内部现代化改革、而不是对外扩张的内治派上台,但非常讽刺的是,内治派上台两年后,日本的军舰就敲开了朝鲜的国门。

到了1889年,明治天皇干脆以“大政复古大功臣”的理由,给西乡隆盛恢复了名誉,还追赠了正三位的官阶。

随后,日本出现了大量歌颂西乡隆盛的著作,《代表日本人》一书中,直接把西乡隆盛排到了日本人代表的第一位,这本书出版的时间,刚好是甲午战争爆发的那一年。

1904年日俄战争爆发,日本击败了沙俄,消除了它在朝鲜利益的最后阻碍。

1910年,《日韩合并条约》签订,日本彻底把朝鲜变为了自己的囊中之物。

日本人打着“内治派”的名号完成了“征韩论”的目标,可以说,明治天皇虽然废除了西乡隆盛,但他坚持的“征韩论”却得到了天皇实际行动上的支持。

事实上,明治天皇就曾经对西乡隆盛有过全权负责朝鲜事宜的任命,可见西乡隆盛坚持的“征韩论”背后其实是明治天皇的支持,最后一路发展成为“大东亚主义”。

除此之外,日本文化届、思想界乃至民间,也都存在着大量对外扩张的狂热拥趸,大力渲染日本才是中华正统这一论调,努力给对外扩张行为打上正当化的标签,他们高喊着:

“能唤起举国人心且使全员感动者,莫便于对外征战。神功皇后之三韩征伐,固在千七百年前,丰太阁之出师亦历年三百,人民尚不能忘怀之。今世上有征韩论者,是日本人民千百年思古之情与不忘荣辱之明证也。”

提出了“我当奋起而逐鹿中原”的口号,同时把中国分为本部、满洲、蒙古、新疆、青海、西藏等部分,想要将中国分裂,逐步进行蚕食。

日俄战争后,日本为了独占朝鲜,与俄国签订了“满韩交换”协约,看似放弃了东北,但这只是日本人的权宜之计,完全占领朝鲜,只不过是为接下来出兵中国铺好了路。

06

为了实现自己的目标,1915年,作为第一次世界大战战胜国的日本,提出了足以灭亡中国的“二十一条”,企图把中国的领土、政治、军事及财政都置于日本的控制之下,好在这一阴谋并未得逞。

后来,日本为了实现自己对中国的逐步蚕食,采取了一系列行动。

1918年出兵7万干涉西伯利亚;

1920年宣称“世界和平”加入当时最大的国际组织——国际联盟;

1921年为了遏制苏联,与英美法组成“四国同盟”。

但它的这些做法,很快就被欧美国家拆穿。

在1921年的华盛顿会议上,美国首次系统地推出了关于中国问题的《九国条约》,明确了对华政策的原则,即“门户开放,领土保全”,这个原则看似制止了日本对中国领土的侵占,但日本方面对中国领土的解释,却是长城以南才是中国领土,这样,日本就可以在不违背国际公约的前提下,维持自己在“满蒙地区”的权益。

由于日本人的做法并未损害欧美列强的在华利益,所以他们也纵容了日本这种牵强的解释,而中国,则彻底成为了列强分割利益的牺牲品。

1926年,北伐战争开始,日本隐隐感觉自己在东三省的利益将遭受到严重的威胁,为了彻底掌控东北地区,进而实现“八纮一宇”的理想,他们迅速采取行动。

1928年,皇姑屯事件爆发;

1931年,九一八事变爆发,关东军5个月占领东北全境;

1932年,炮制伪满洲国傀儡政权;

再后来的故事,大家都非常熟悉了。

07

可以说从1592年丰臣秀吉对朝鲜出兵,一直到二战时的侵华战争,“八纮一宇”的想法贯穿始终,无论时代如何变化,这种深入骨髓的扩张观念,支撑了日本一次又一次地对外用兵,为了让自己的军事行动更加正当合理,日本还一直用丰臣秀吉说事。

丰臣秀吉死后,后阳成天皇为他建了丰国社,追赠正一品官位,授予其“丰国大明神”的称号,虽然在德川幕府期间,丰国社被拆除,但明治天皇即位后,就迅速重建了丰国社,并进行了大规模的祭祀活动。

1868年,明治天皇发起“大阪亲征”,其中多次cue到丰臣秀吉:

“丰臣太阁,起于侧微,攘一臂以定天下之难,继述上古列圣之伟业,宣皇威于海外。官员及士庶,蒙丰太阁之恩义者不少。”

在1868年的招魂社建设布告中,他又夸赞了丰臣秀吉的精忠伟业,到后来,日本官方直接把“丰臣精神”当作了激励国民的工具。

1925年的祭祀仪式,前往丰国社参拜的民众数量足足达到了35000人,日本告诉民众,老祖宗都这么干了,我们现在入侵中国、朝鲜,不过是在继承祖先的遗志,只有这样,我们才能在这个弱肉强食的年代抬头挺胸、生存下去。

他们认为当年败给明朝,不是因为武力上不行,而是丰臣秀吉突然死了,只要时机和条件成熟,就一定能够成功。

这也导致后来的日本高层始终沉浸在“征明”的目标中,并且会非常自觉地将对外军事行动视为实现丰臣秀吉遗愿的壮举。

近代天皇制与丰臣秀吉的海外侵略美化行为就这样结合在一起,直到1945年,作为国家神道庇护之根本的狂cue秀吉,一直与美化侵略行为联袂前行,从未中断。

俄、德、法“三国干涉还辽”后,明治天皇曾对臣下讲:

“此次战争使我们了解了当地的地理人情,不久的将来,可以期望在朝鲜或其他地区重新开战,那时再取辽东不迟。”

08

几十年后,当英美通过制裁手段遏制日本的“大东亚战略”时,昭和天皇在宣战诏书中也明确地表达了他的“坚强意志”:

“倘如斯推移,帝国为东亚安定所行之积年努力,将化为泡影,帝国之存立亦将濒临危殆。事既至此,帝国当毅然蹶起,自存自卫,破碎一切障碍,而别无选择!”

看到没有,日本人始终将自己的行为认为是对东亚秩序的稳定,他们把整个东亚都看成是自己不可分离的一部分,外人无法染指,所有来自外部世界的说三道四和力量制衡,都无法对日本构成真正有效地约束。

日本所采取的一系列政治外交行动,只是虚与委蛇、缓兵之计,在这样的大背景下,当外敌企图踏足东亚时,日本就应当奋起反击,毕竟在他们看来,东亚是自己家的,我打可以,你们打不行,这正是日本持续发动战争的内在逻辑。

我们前文提到,日本在德川幕府时代构建了两道阻绝墙,在东亚范围内形成了两极格局,从那时起,日本人就十分坚定地想要取代中国成为东亚的中心,尤其在清朝建立后,他们更是自诩中华真正的接班人,开门纳贡,册封朝鲜。

随着甲午战争击败清朝,这一梦想似乎已经得以实现,但打脸的是,日本口口声声打着大东亚共荣的旗号,却不停地烧杀抢掠,号称为了和平加入国际联盟,又因为满蒙问题秒退群,前脚为了遏制苏联硬凑四国同盟,后脚马上跟苏联签订了《日苏中立条约》,它在这期间所表现出来的那种表里不一,完完全全被东亚各国看在眼里。

日本这么多年的处心积虑,不过是一场自导自演的小丑戏,狂妄地想要成为东亚中心,却在二战后成为美国人的驻兵地。

(全文完)

参考文献:

韩东育《日本对外战争的隐秘逻辑》

戚其章《甲午战争史》

小川原正道《西南战争》

山县有朋《外交政略论》

张振鹍《日本侵华与昭和天皇的独白》

张振鹍《抗日战争研究》

井上清《天皇与日本的侵华战争》

大河内秀元《朝鲜物语》

百度百科

维基百科

来源:亚丘

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 壹在内蒙古阴山山脉的山间岩石上刻着一种岩画,记录着曾经生活在这里的一个古老的游牧民族——匈奴。在历史上,匈奴人的武力指数跟他们内部分裂指数有着直接关系。秦末时期,...

-

春秋和战国得名及出处提起中国的历史,我们必然绕不开春秋战国这一时间段,因为这一时期的中华大地,百家争鸣,各种思潮涌动,我们现在所熟知的经典、思想,很多都来自于那个...

春秋和战国得名及出处提起中国的历史,我们必然绕不开春秋战国这一时间段,因为这一时期的中华大地,百家争鸣,各种思潮涌动,我们现在所熟知的经典、思想,很多都来自于那个... -

眼看他起高楼、眼看他宴宾客、眼看他楼塌了——恒大许家印折戟始末

01靴子彻底落地:许家印被控制9月28日晚间,中国恒大(03333.HK)在港交所发布公告称,“本公司接到有关部门通知,本公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪,已被依法... -

我家场院的北屋就是所谓的牲口圈。我经常看着父亲喂我自家养的小黄牛,还和父亲在这牲口圈里作伴睡觉过夜,看着牛和场院。这小黄牛特别老实,我还敢摸它的犄角呢。平常小黄牛...

我家场院的北屋就是所谓的牲口圈。我经常看着父亲喂我自家养的小黄牛,还和父亲在这牲口圈里作伴睡觉过夜,看着牛和场院。这小黄牛特别老实,我还敢摸它的犄角呢。平常小黄牛... - 春秋战国时期,有一些人名显得异常奇怪。比如:夫差、阖闾、斗榖於菟、勾践...这些名字读起来十分的拗口,看起来也怪异,甚至给人一种"外文音译"的错觉。当我们翻开《左传》《...

- 1盼儿从前,有老两口,他们就一个儿子名叫成龙。老人平时节衣缩食,省下银钱供儿子在城里私塾读书,盼儿考取功名,成龙耀祖。老头是“棒子手”——专门劫道——以此来维持生活...

- 今年一月,56岁的农民王有志打赢了人生中第一场官司。据湖南省长沙市芙蓉区人民法院的一审判决书,被告中南大学湘雅二医院(以下简称湘雅二院)应依法赔偿王有志因诊疗行为产...

-

公元前672年,陈国的陈宣公杀死太子御寇,立公子款为继承者。在政治斗争的舞台上,相互依附的势力总是会唇亡齿寒,一方出事另一方也难以自保。陈完,当时身居高位的公子,明白...

公元前672年,陈国的陈宣公杀死太子御寇,立公子款为继承者。在政治斗争的舞台上,相互依附的势力总是会唇亡齿寒,一方出事另一方也难以自保。陈完,当时身居高位的公子,明白... -

古中山国中山国是鲜于人建立的一个国家,是一个镶嵌在赵国内部的“国中之国”。这个地盘只有三万多平方公里的迷你小国,在战国纷乱的环境里,居然存在了一百多年。它曾经被魏...

古中山国中山国是鲜于人建立的一个国家,是一个镶嵌在赵国内部的“国中之国”。这个地盘只有三万多平方公里的迷你小国,在战国纷乱的环境里,居然存在了一百多年。它曾经被魏... -

曾有3位名人拒登“泰坦尼克号”,理由一个比一个奇怪,却救了他们命

“泰坦尼克号”的沉没夺走了大约1500条生命,其中包括20世纪初的一批名人。阿斯特四世和本杰明·古根海姆都随船沉没,梅西百货的共同拥有者...