春秋战国时期是中华民族发展史上的重要阶段,赵武灵王胡服骑射则是这个阶段的一个非常有代表性的事件。

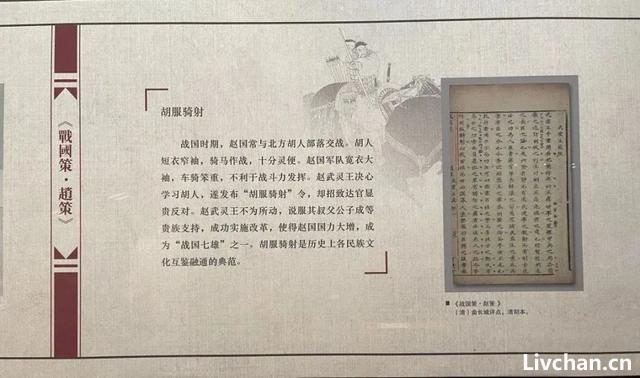

▲《战国策·赵策》(田海林摄)

胡服骑射的时代背景

为什么胡服骑射发生于战国时代的赵国?这就需要我们对胡服骑射的时代背景进行分析。春秋时百余国,战国初期只剩20余国,“七雄”都是多民族国家。齐国有东夷各族。秦国有西戎各族。燕国有狄族。楚国疆域最大,有夷族、越族、濮族、蛮族。三晋更有原来狄族的许多后裔。

▲《战国策·赵策》(曹娇林摄)

战国:各民族交往交流交融的重要时代。

公元前403年,周威烈王册立韩、赵、魏三家为侯国,《资治通鉴》将这一年作为春秋和战国的分界点。战国时期,我国历史发生了剧烈变化。在经济社会方面,由封建领主制转变为封建地主制,特别是铁制农具的广泛使用,社会生产力得到极大提高,为各民族广泛交往交流交融提供了比较好的物质基础。在政治方面,由春秋时期的小国林立,转变为战国七雄争雄,国与国之间合纵连横,征战不断,客观上促进了各民族间的交往交流交融。在思想方面,“大一统”思想更加根深蒂固,连年征战的动机也是要寻求统一,各民族交往交流交融的社会思想氛围更加浓厚。更重要的是,战国时期语言文字基本相通,只有小部分文字有所差异,为各民族交往交流交融创造了条件。

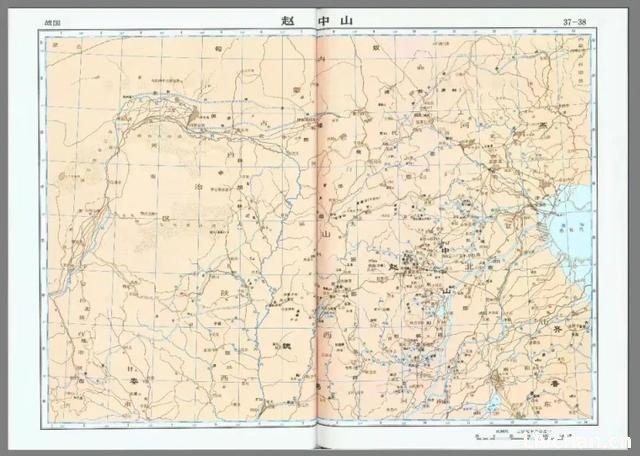

赵国:各民族交往交流交融的前沿区域

从公元前403年建立,一直到邯郸沦陷时的前228年,赵国领土大致为今山西省北部和中部,河北省西部和南部、内蒙古阴山以南的部分。这一地区,无疑是各民族交往交流交融最为密切的地区之一,赵国与林胡、楼烦、东胡、义渠、中山等游牧民族国家接壤,国民中有大量的胡人和胡人后裔,胡文化在赵国根深蒂固。赵国百姓经过长期与戎狄胡地的各族人民相互交流融合,本身对胡地民族的排斥感不像其他国家那样浓重。譬如赵国与戎狄部族的经济往来很密切,向其学习畜牧马匹,购买牛、羊、皮毛等物资。可以说,这样的环境使得赵国文化具有相当程度的开放性,为胡服骑射在赵国的实施提供了可能。

▲赵国(图片来源:《中国历史地图集》)

赵武灵王胡服骑射改革

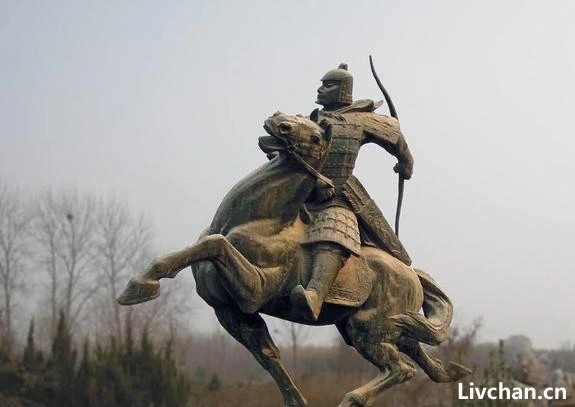

赵武灵王胡服骑射改革,无论是骑射还是胡服,都是为了提升军队的战斗能力。赵国在前期发展中就对北部边境的匈奴土地有开拓意图,只是军事实力不够强大,不敢轻举妄动。到赵武灵王继位之时,造英雄的时势已然到来。

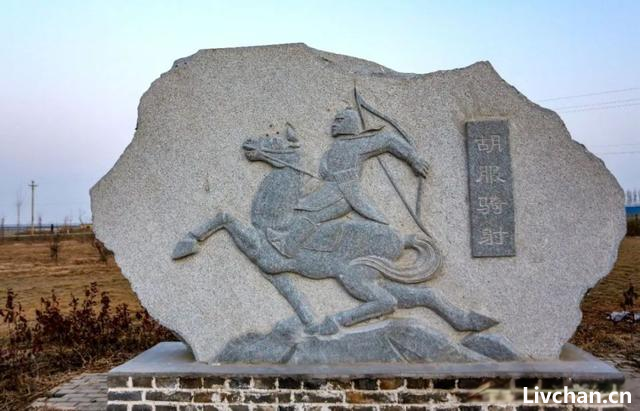

▲河北邯郸丛台公园的《胡服骑射》浮雕。(中新社发金华摄)

骑射改革

早在春秋中后期,中原各国和北方戎狄各族的混战过程中,戎狄强悍的骑兵给各诸侯国军队带来很大的威胁和压力。赵武灵王改革前,赵国强邻环伺,形势严峻。对赵威胁最大的是近在肘腋的中山和匈奴。匈奴骑兵经常侵扰赵的边境。中山国地虽不大,但也曾屡败赵兵。赵武灵王迫切希望扭转这种局面。公元前307年,赵武灵王下令“招骑射”,正式推行兵制改革。赵国原来的兵种多是车兵、步兵等传统兵种,武灵王便下令在原阳等地新建骑邑用于骑兵的训练和驻守。骑兵可以改变传统车战的弊端,灵活多变地应用于战争,尤其与北边戎狄作战更是一大便利,有力提升了赵国军事实力。

服饰变革

中原各国的服饰深受传统礼制的影响,上衣下裳、长袍宽袖,各个阶级按照等级划分各不相同,但共同的特点便是不利于战斗力的发挥。因此随着军队兵种兵制的改革,服饰也随之改变。赵人所穿的服饰宽大且冗长,士兵穿着不仅难以奔跑追敌,更不能在马背上射箭作战,而胡服有别于中原服饰,一般多穿贴身短衣,长裤和革靴,衣身紧窄,精简轻便,尤其由骑兵身着,更能在战场上游刃有余。当然这个时期,胡服主要是限于军队使用,是所谓“骑射之服”。

思想革命

实际上,相对于胡服骑射这个器物乃至制度上的改革,人们的思想观念的变革更为重要。在赵武灵王进行改革的时候,遇到的阻力是非常大的。赵武灵王本人也认识到,他的胡服骑射改革必然遭世人非议。比如,有个名叫赵造的大臣就议论,胡服乃奇辟之服,穿了之后思想就会放荡。不过,赵武灵王的反击更加犀利、更加合理。他说:“礼世不必一其道,便国不必法古”,“圣与俗流,贤与变俱”,因时而变才是圣王之道,是合符礼制的,若因循守旧,反而有违礼制。这种思想,即便到了今天,也是难能可贵的。

赵武灵王胡服骑射改革的启示

在春秋战国时代,民族之间的区隔状态逐渐被打破,华夏族和周边民族交往交流交融进程加快。在民族交融中,华夏族的文化被少数民族接受,许多少数民族的风俗也被华夏族吸收,期间的共同性不断增多,这为后来的中华民族形成奠定了基础。胡服骑射改革,彻底提升了赵国的实力,打破了华尊夷卑的思想束缚,为后世演示了开放、务实观念的重要性。从中华民族发展历史的角度,也有很多值得我们思考的地方。

各民族交往交流交融是中华民族共同体形成的重要途径。

中华各民族在其自身发展过程中,由于自然、历史、社会等方面的因素,都发展出了与所处地域特点相一致的生产生活方式和具有各自特点的文化。但是,中华民族所处的地理环境本身也是一个相对独立的地理单元,在这个地理单元内,各民族在经济上是相互依赖的,比如中原农耕民族和北方游牧民族之间存在着相互离不开的关系,各民族之间的交往交流交融就成为必然。实际上,从赵国历史可以看出,赵国本身就是一个多民族融居的列国。赵武灵王胡服骑射改革,就是学习了周边少数民族的优秀文化,并使之成为自身文化的一个重要组成部分。通过这次改革,各民族之间的共同性在不断提升,民族之间你中有我、我中有你的局面进一步深化,推动了中华民族共同体的形成。

要把握民族发展过程中的“变”与“不变”

在赵武灵王胡服骑射的改革过程中,面临着保守势力极大的阻碍。保守派严守夷夏之大防,认为祖宗之法不可变。但赵武灵王认为因时而变正是古圣先贤所为。两相比较,赵武灵王无疑站在历史浪潮的前沿。实际上,中华民族从来就是一个追求创新的民族,正是她的创新和变动不居成就了其伟大。其实,任何一个民族都是不断发展变化的,中华民族也在交往交流交融过程中不断发展变化,总的方向是,她的共同性在不断增多,中华民族精神在不断充盈。

在推动各民族交往交流交融上要顺势而为

各民族的交往交流交融当然要符合特定时期的经济社会发展条件。但在相同的社会条件下,人们的主观能动性也发挥着重要作用,赵武灵王克服诸多困难推动改革,这就是历史英雄发挥的独特贡献。实际上,在推动中华民族共同体建设上,完全可以顺势而为、有所作为,促进各民族交往交流交融。在历史的巨变时期,中华民族共同体建设进入到关键时期,我们更应有所作为。这大概就是赵武灵王胡服骑射改革所蕴含的精神启发。

赵武灵王继位时正值国危,他的父亲赵肃侯给他留下了一个强大却四面楚歌的国家。年轻的新任国主似乎不足为惧,和赵国接壤的国家均蠢蠢欲动,想以追掉赵肃侯为由,借机敲打新国主一番。

当时年仅十五的赵武灵王别无他法,若他在这时示弱,将来的赵国势必会被这些列强瓜分得一干二净,他只能拿出他强硬的态度,怒斥带兵前来吊唁的使者,并下令全国军队做好战斗准备,部署重兵在各边境以防不测。所幸赵武灵王的这一系列安排有了成效,各诸侯国们眼见赵军如此部署,他们纷纷息战回国。

父亲的葬礼是小赵武灵王直面的第一场战役,他深知,这不过是开始。若不想被他国侵占,他必须敢于冲锋。自那时起,赵武灵王便开始了他东征西战的一生。他特创的胡服骑射大大提高了全军的作战能力,他所带领的军队,所到之处听到的均是胜利的号角。

此外,中山国这个赵国的心腹大患,也在赵武灵王时期被一举覆灭。赵国的国土在这一时期得到了扩张,再加上赵国和其他国良好的外交关系,赵国的强国身份逐渐被各国认可。

一代雄主的悲惨结局:东征西战,无往不胜,最后却被儿子给活活饿死

公元前295年,赵武灵王联合齐、燕两国灭掉中山国。

赵武灵王幼子赵何,即赵惠文王。赵武灵王封自己长子赵章在代地,号称安阳君。

可以说赵武灵王这一生做的大部分决定都是正确的,可惜他独独在立太子一事上犯了糊涂。而这也为他日后的悲剧埋下了伏笔。

赵武灵王废了长子赵章的太子之位后,给赵章赏赐了封地并赠予其安阳君称号。他还提前传位给赵何,让赵何开始处理国内事务。赵武灵王的本意是生怕自己战死沙场,提前让赵何成为赵国国君,而赵章可作为臣子辅佐赵何,他自己则专心开拓疆土,守卫国家。

安阳君为人骄横,内心对弟弟即位非常不服,赵武灵王派田不礼辅佐他。

李兑对肥义说:“安阳君强壮而有野心,党羽众多;田不礼残忍好杀,十分狂妄。二人勾结必有阴谋。”

“小人只能看到利益,看不到利益带来的危害。灾难马上就要来了,你何不称病不出,朝政都交给公子赵成来处理。”

肥义回答说:“当年赵主父(即赵武灵王)把赵王托付给我,我誓死效忠。今天如果为了躲避祸害,忘了誓言,这是背信弃义。俗话说‘死者复生,生者无愧’,我要守护诺言,就不能惜身。你来提醒我已经尽忠了,但我有誓言,不敢放弃!”

李兑说:“你勉力而为吧,就在今年了。”说罢流泪而出。

赵武灵王没想到赵章对他的决定一直心怀不满,他想要坐上王的位置。而赵武灵王自己失去了国君这个身份,许多作战决定要请示赵何,这给他的作战计划带来了许多不便。渐渐地,他想要回国君的身份。

赵章的狼子野心不加掩饰,赵武灵王意识到他可以利用赵章。他可以作为幕后推手支持赵章、赵何二人的争权,等他们二人斗得差不多了,他再犹如螳螂扑蝉后的那只黄雀,一举拿下王位。

李兑几次找赵成商议防备田不礼。肥义对信期说:“公子章与田不礼说的好听,本质凶恶。在内能讨得赵武灵王欢心,在外却肆意妄为,一旦假借主父名义作乱,很容易得手。我现在担心这事已经废寝忘食了,强盗就在身边,不得不防。以后有人奉主父命召见赵王,我先去,没问题赵王才能去。”信期说:“好。”

赵武灵王曾经观察赵王朝见群臣,见到长子赵章垂头丧气,北面称臣,屈从自己弟弟,所以想把赵国一分为二,兄弟两人一人一半,还没实施。

在赵武灵王的默许下,赵章邀请赵何到他的宫中议事,赵何等人意识到赵章动心不纯,他先派他麾下的一位臣子前去赵章宫中,然而赵何许久不见这位臣子归来。他明白,赵章这是动手了。

赵武灵王和赵王出游沙丘,住在不同行宫里。赵章以主父名义召见赵王,趁机作乱,肥义先进去被杀,赵王躲过一劫。

公子成与李兑率军赶来,杀死赵章和田不礼,消灭其全部党羽。公子成担任国相,号安平君,李兑为司寇。当时赵王年轻,赵国政权掌握在此二人手中。

赵章败退的时候,逃到赵主父那里,主父开门接纳了他。公子成、李兑带兵包围了赵主父行宫,杀死赵章后,二人商议:“包围主父行宫是大罪,此时撤兵必被满门抄斩。”于是继续包围喊话:“宫中人不出来的杀。”

宫中人纷纷出逃,赵主父(即赵武灵王)也想出去,却不被允许,没有食物只好捕捉幼鸟吃,三个月后饿死,赵国才对外报丧。

杂评:

赵主父最初是立赵章为太子的,后来宠爱美女吴娃,曾经几年不上朝。吴娃生下赵何后,赵主父废长立幼,立赵何为太子。吴娃死后,赵主父又心疼长子,想立两个王,犹豫不决。

一代雄主,最后落得个被饿死的结局,赵主父在继承人问题上犯了大糊涂,导致了赵国内乱。

君王的家事,从来都是国事。

来源:华舆、通鉴春秋

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 曹雪芹作为传世名著《红楼梦》的作者,他的一生备极兴衰,尝尽人世荣辱。他的祖上曹世选原来是明朝军官,在和满洲军队的战争中被俘,成了满洲皇族的包衣,也即奴仆。曹家也由...

- 三大一神教的起源和关系、发展和对世界的影响黑格尔把宗教的发展分成三个阶段:自然宗教-艺术宗教-天启宗教。自然宗教是原始宗教,那时由于无知和恐惧,因为灵魂不死的意念而...

-

1942年,延安造了一批样子滑稽的毡帽,无人愿戴,毛主席:没人戴我戴

1939年寒冬的延安,杨家岭的土窑洞里飘着呛人的煤油灯烟。毛主席把批阅文件的毛笔搁在粗瓷碗沿,望着窗棂上结出的冰花,忽然听见门外传来警卫员的跺脚声,这群二十岁出头的小... - 陈独秀与毛泽东曾经是革命同志,后来因政见不同而分道扬镳。不过,在陈独秀与毛泽东的早年交往中有段蜜月期。在那段日子里,陈独秀可以说是十分赏识和大力提携毛泽东,对毛泽...

-

文/如松英国通过英西战争(1585年—1604年)击败了西班牙;通过四次英荷战争(1652年—1784年)击败了海上马车夫——荷兰;就在与荷兰争夺...

文/如松英国通过英西战争(1585年—1604年)击败了西班牙;通过四次英荷战争(1652年—1784年)击败了海上马车夫——荷兰;就在与荷兰争夺... -

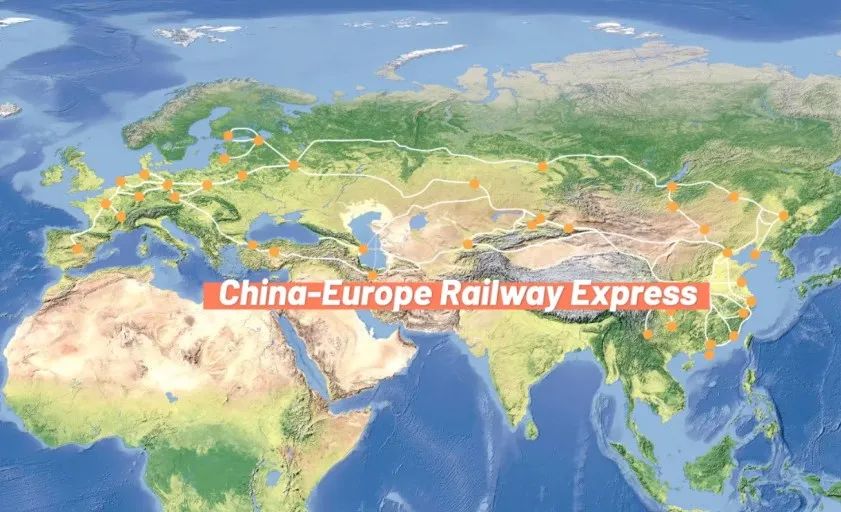

几个世纪以来,世界的数次全球化浪潮皆因海而起。西方海洋国家通过殖民扩张迅速发展起来,但内陆国家却长期被剥削、被掠夺,一直深陷贫穷的恶性循环。For centuries globali...

几个世纪以来,世界的数次全球化浪潮皆因海而起。西方海洋国家通过殖民扩张迅速发展起来,但内陆国家却长期被剥削、被掠夺,一直深陷贫穷的恶性循环。For centuries globali... -

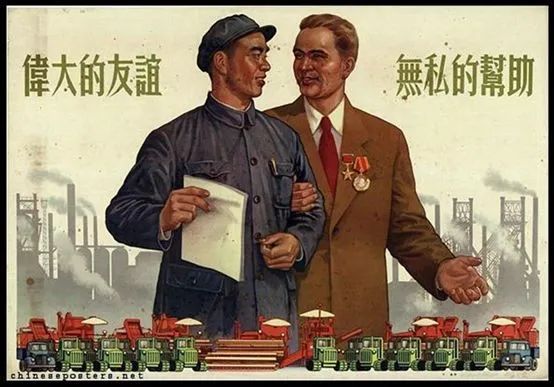

中苏之间的关系,是非常诡异的。不了解历史细节的人,通常都会感到非常困惑,无法理解。1948年12月底,三大战役结果已基本结束,国民党精锐尽灭,全国解放指日可待。1949年1月...

中苏之间的关系,是非常诡异的。不了解历史细节的人,通常都会感到非常困惑,无法理解。1948年12月底,三大战役结果已基本结束,国民党精锐尽灭,全国解放指日可待。1949年1月... - 蛋糕,就是社会发展成果。将蛋糕做大,大家就能分享更多成果,获得更多的蛋糕。理论上,这确实没错。有一个不争的事实,从奴隶社会到封建社会,再到资本主义社会,蛋糕一直在...

-

前 言庄子曰:“胠箧彼窃钩者诛,窃国者为诸侯……”其意为:“小偷”会受刑惩,“大偷”贵为诸侯。然而出乎庄子意料的,竟有偷盗异族历史或遗产的。韩国岂不就是!但它乃“...

前 言庄子曰:“胠箧彼窃钩者诛,窃国者为诸侯……”其意为:“小偷”会受刑惩,“大偷”贵为诸侯。然而出乎庄子意料的,竟有偷盗异族历史或遗产的。韩国岂不就是!但它乃“... -

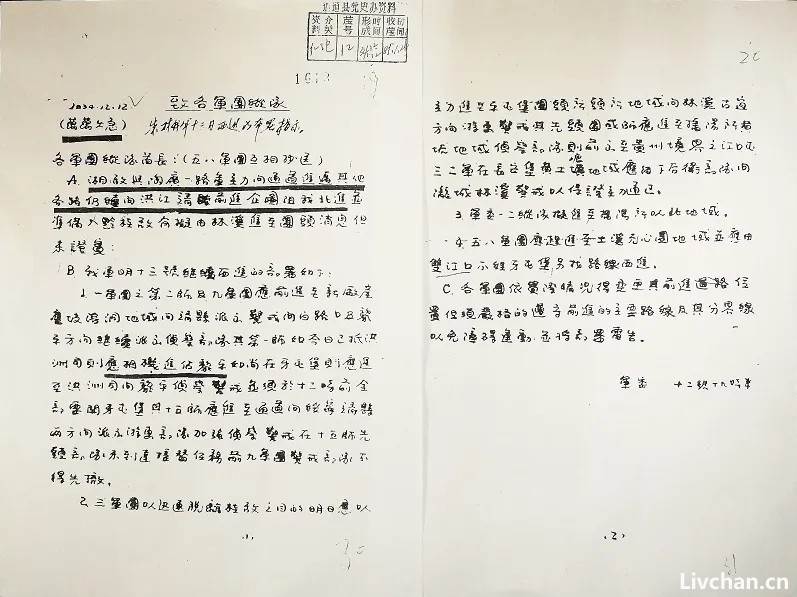

这是一份全文500余字的电令,正文只有三段,左上角标有:1934年12月12日和“万万火急”四个字;落款为:军委,十二日十九时半。它就是长征初期第一份以中央革命军事委员会名义...

这是一份全文500余字的电令,正文只有三段,左上角标有:1934年12月12日和“万万火急”四个字;落款为:军委,十二日十九时半。它就是长征初期第一份以中央革命军事委员会名义...