许多城市相继迎来新冠感染高峰,经历购药和就诊困难。我们走访了河南省、安徽省三个县城的多个乡村卫生室,去了解农村地区的基层医疗系统如何应对冲击。眼见为实。在这几个村庄,感染高峰比想象中更早来到、更早过去。与城市一样,农村药物紧缺、医护人员紧缺。

与城市不一样,农村严重缺乏信息,对“抗原”、对“奥密克戎”,村民们感到茫然,村医们开什么药,他们就吃什么。村医凭有限的知识、资源和经验应对。没有人抢抗原,绝大部分人不知道它。村医无法知道谁感染了、谁没有。在村庄,人人都“感冒”了一回,村民蜂拥至乡村诊所,打针、吃药,直到“家家都烧过了”,一切又归于平静。感染潮过去一两周,这些村庄并没有出现部分人想象的大量重症和死亡。可一些现状比预期沉重,它不完全和新冠有关,而是几十年来基层医疗系统问题的某些体现。

"家家都烧过了"

奥密克戎仿佛从没来过这些村子,但人人都“感冒”了一回。

每个村民都能确凿地回忆自己是怎么得的“感冒”:

“干活的时候有点热,把衣裳解开哩。”

“半夜起来解手冻着哩。”

“睡着觉猛然间冷了,那不就害病了么。”

想要治疗“感冒”的村民一大早就聚集在村卫生室门前。12月22日早上7点30分,到了营业时间的卫生室还没开门。“他们天天可累。”有人体谅地说。两个候不住的老人凑上前,“砰砰砰”拍着卷帘门;另一位回到电动车上,按响车喇叭。“这门上有电话,给他打电话。”邻居好心提醒。

“我顶不住了,赶紧开门!”电话一接通,一位村民立刻喊道。

医生撩开窗帘一侧,从二层的窗户探头往下看了看,“来了,来了。”他说。

卫生室忙碌的一天开始了。涌进门的患者自动分成两股,一股往右走,迅速把四个床位占上三个,一股往前走,尽量排在药房窗口最前面。

穿着厚珊瑚绒睡衣套装,戴着两层医用外科口罩,医生站到他药房的大桌子前。桌上一半的空间摆着各式各样的白色药瓶,他撕下几张方形的包药纸,一张一张整齐排好;接着,手指从大大小小的药瓶上掠过,拎起几瓶,颠动着抖出几颗药:大白片、小白片、红圆片、绿圆片、棕小片……一张白纸包着一位患者一天的药,有拎走4个药包的,也有拎走6个、10个的。

等待是卫生室患者们看病的第一步。一般来说,一个村卫生室只有一位医生,管着全村1000多位村民的大病小情。如果哪位村医像夏晓钧(化名)那样,恰好娶了一位上过卫校的妻子,那个村就有了一位护士;如果哪个村的医生退休了,没有年轻人愿意接班,他们村就没有医生了。

要让一个医生在1小时内接诊10位病人,那可是不小的工作量。他要是紧着给排队的人开药,打吊瓶的就得被晾着;他要是急着给输液的扎针,开药的就得排着。一位年轻的母亲披散着头发,也穿着厚珊瑚绒睡衣,带着几岁的小女儿来开药,等了20多分钟,拎走一塑料袋药包。一进门就躺上病床的那位老人,也许因为等得太久,脑袋后仰着,鼾声如雷。

病人们通过相互交流病情打发时间。我咳嗽、我干哕(恶心)、我嗓子疼、我没胃口啥都吃不下,“头疼哩跟人夯一顿”。

距离12月8号“新十条”发布已经过去整整两周,每一天来诊所治发烧的人都少于前一天。家家都烧过了,一来就是一家人,没听说哪家给落下。从开门到关门,卫生室的病人一直没断。

感冒是当地村民每年冬天最常患上的病,大部分人家的房子门对着路,背后就是广阔的农田,大风一路无阻地掠过土地,从后门灌进去,从窗缝灌进去。村里不通暖气,男女老少御寒常靠那一身一身的厚珊瑚绒睡衣和用一层层毛毡手工缝的高帮棉鞋。

就像往年冬天一样,村里人认为天气冷就容易着凉,着凉了就会感冒,感冒了就去诊所瞧病,开药、打针、输液、回家。只不过他们都能感觉到今年诊所里人多了些,排队久了些,药贵了些。只有少数几个村民认为自己确实感染了新冠,一个说:“传染这么快,反常”。还有一个说:“要不是病毒,身上咋能瓤(浑身没劲)哩?”

在村庄,很少人知道“奥密克戎”,也没人郑重地提“新冠病毒”。两周感染过绝大部分村民后,它逐渐从人们话题里消失了。

每天早上九点钟一过,太阳把人们从屋里照出来,人们聚集在村里的丁字路口讨论村里的大小事,比如羊的价格。一大一小两只羊,去年还能卖1700元,今年就降到1300元。

“你为什么没药了?”

变化发生前,医生们多少有些预感。就比如12月初那一天,镇卫生所开例行视频会议时,院长对着几十位村医模糊地说:“大家再坚持几天。”村医们都已经给村民做了100多轮核酸检测。

从这句话里,村医贺领会到了领导的暗示——再坚持“几天”,那就是“没几天了”。

村医郑胜山(化名)从每天的工作中感觉到防控政策在松动。11月的最后几天,他给村里人做完核酸,像往常一样把“管”送上去,两天之后,大家还扫不出核酸结果。他感到异常。他很难确切的地回溯“放开”的消息是怎么抵达他的诊所,也许是从抖音上看别人说的,也许是谁把乡里的消息带进村了,也许是村里被封着的那家超市突然开门了。

村医罗瑞安(化名)医生获得的依据就比较具体,12月7号晚上,镇卫生院的群里发来通知:明天核酸不再做了。“第二天俺庄谁检查出来阳性也没叫隔离,这不就是解封了嘛!”8号一早,他把之前锁起来的感冒药拿出来,摆回到药房里。

变化落到村医们具体的工作里,核心变化是:可以收治发热病人了。

罗瑞安翻出了5、6种口服感冒药,郑胜山找到了12包小儿布洛芬颗粒和百十片扑热息痛,夏晓钧的储备空洞,一片布洛芬都没有。

之前上边不允许接治发热病人,并且隔三差五突击检查,查正在就诊的病人里有没有发热的,看医生当天的每一张处方,检视药房有没有摆着感冒药,检查别的房间是不是还藏着。

因为“犯不着”,也因为“搁着过期还赔钱”,医生们已经很久不进感冒药了。

起初,他们倒也不觉得之后可能缺药。谁都认识不少医药销售,有本地的,有外地的,这些销售人员个个热情,三天两头打来电话问,专程开车或者用包邮的快递送过来。

几天后,当他的百十片扑热息痛开始见底,他才拨通县里最大的那家医药代理商的电话。

“药都抢没了。”销售说。

对于很多城市里布洛芬和泰诺一片难求的状况,郑胜山那时还一无所知,因此那一刻,他没听懂那销售的话。

“啥药都抢了?你为什么没药了?”他问。

等到他坐车赶到县里,医药销售公司门口排着一两百个等着拿药的医生。

12月10号以后,来诊所的发热病人越来越多,夏晓钧每天吃完晚饭就开车出村去找药。20号那天下午,眼看药就要空了,他焦虑地钻进车里,从晚上6点半找到10点,跑了六家药店,一直跑到30公里外的县城。

20多年村医干下来,总有几个关系不错的朋友,他抱着一点希望,“想方设法也能搞一点回来”。再想方设法也只能买到一两千块钱的药,“这么一小兜”,他指了指墙上给病人装药的小薄塑料袋。他先放弃了对布洛芬的希望,后来放弃了对口服药的,但他的底线是一定要拿到退烧针剂,“只要给人打上针,那也能退烧了。”

68岁的罗瑞安骑上三轮车进县城,在医药代理公司排了将近两个小时的队才买到药。出发前,他单子上列了20样药,买回去的不到一半。

药价一天一涨:有退烧功效的氨基比林针剂原来7块多一盒,涨到27元,又涨到44元;维C银翘片前一天卖25元,第二天卖55元;1000片的扑热息痛(对乙酰氨基酚片)原来一瓶40元,最近一次卖280元。

一向了解村民们在治感冒上消费意愿的郑胜山果断拒绝了最贵的几种,他总共要了60小盒药,还担心自己买多了。回到诊所,两天,药又卖完了。

病人最多的那天,罗瑞安早上五点被村里人喊起来瞧病,直到晚上十点多都没来得及洗脸和刷牙,早饭是下午两点吃的,午饭是晚上十点吃的,忙到双腿发软。

病人一个连着一个,先是把输液室的两个床位和四个沙发位坐满了;接着是门厅的五个沙发位;来输液的村民漫进小院,五六个人坐在院子里的板凳打吊瓶。他实在分身乏术,只好把没学过医但是多年来一直跟着照应诊所的妻子喊出来帮忙。“慌得不能行”。村医妻子回忆那些天,她要换吊瓶、还要“起针”(把针拔出来)。

尽管夏晓钧通过加快动作来避免诊所出现“人挤人”的状况,他的邻居还是目睹并只能任由自家门口被病人们的车给堵得严严实实。

“我们整个县城都飘着病毒,一出门就能得感冒”

最近村里到底有多少人“阳”了,是一个根本回答不了的问题。在农村,极少有人家里有抗原,有的干脆听都没听过,更别说学会怎么用了。对“抗原”、对“奥密克戎”,村民们感到茫然。

换成“核酸”,得到的反应就积极多了——“做了!”一位头发白了的老人立刻大声说。

几位接受采访的村医都没有主动采购抗原检测盒。他们无从分辨来就诊的病人到底是得了新冠、流感还是感冒,也认为这个时候区分这个毫无必要——“来了就是完全当感冒来治嘛。”

12月8号之前,风声鹤唳,设卡口,围铁皮,家家静默。“一听到谁是阳性或密接就吓得不敢靠近,”一位亳州的司机说,“你怕我,我怕你。”

12月8号之后,对新冠病毒的恐惧仍然萦绕不去。

村里的一位母亲在听说自己在北京工作的儿子感染新冠之后,一宿没睡着觉。一个住在县城的中年女士跟外地的家人说:“我们整个县城都飘着病毒,一出门就能得感冒。”

河南司机张嘉栋(化名)说他有位好朋友一贯对新冠病毒紧张,随身带着酒精喷壶,见别人之前先把自己喷一遍,上车之前把车座椅先喷一遍。防控放开让他更紧张了。“哎,以后就这样了,发烧了就发烧吧,想吃药就吃药吧。”

一位村医的妻子诚实地说,放开让她忐忑,“之前说得很恐怖,不知道到底有多厉害。”

夏晓钧最害怕家人感染。在做好心理建设后,他把诊所门口原来扫健康码的桌子搬回屋,“再把控,也避免不了了。”

很快,感染就开始了。先是乡里那些在机关单位上班的,接着是乡镇医院、基层诊所的医护人员,再往后就是村里一家连着一家地发烧。罗瑞安当了50年村医,熟悉往年的情况,“传得这么快,肯定都是阳了”。

村民们都不认为自己阳过了。不仅是出于恐惧可能引发的忌讳,他们中的一些是真的想不通,自己患上的怎么能不是感冒呢?

村民们积极地打疫苗,积极地配合静默。他们相信,不乱跑,就不会阳。一位在家门口晒太阳的老人说,“我天天就是门前走到门后,哪个能传到我这儿?”说这话时,她的儿媳还没跟她一样从“感冒”中痊愈。

一位做外墙维修的村民也这么想,他手臂上插着针,正在打吊瓶。他虽说天天“跑着去干活”,口罩天天戴,有意独来独往。

“那你咋染上了?”给他瞧病的医生妻子在一旁问。

“咋染上了?俺那个小闺女,两岁多,她可能出去玩了,俺俩睡到一块了,她给我染上了。”他说。

“打一针就好了”

为了尽可能保护家人,夏晓钧在病人最多的几天穿上了之前做核酸攒下的蓝色隔离衣,像理发店给客人倒着穿的、圆领的那种。他没戴防护面罩,没戴手套,因为没有,戴带两层医用外科口罩。睡觉前,他把防护服用酒精喷一遍扔掉,进卧室门前再用酒精给自己喷一遍。可作为护士的夏晓钧妻子先感染了,她的防护更少。

村民们一有症状就直奔他的诊所,进了门就熟门熟路地找体温计,诊所的两根水银温度计在病人们之间传递。不等医生开口,病人们就提出要求——“打一针”。

“打一针就好了。”“滴点水好哩快。”病人们这么说着。要是医生判断病人暂时不需要打针,有病人还不高兴:“凭啥不给俺打?”

直到医生们的针扎进肌肉,他们的恐惧、焦虑才能暂时得到平复。

针剂和吊瓶在一些村民心中是最有效的药物。亳州那位司机没能给老婆孩子打上吊瓶,很是无奈,诊所排队的人太多了。他对吊瓶的相信源于一些猜疑:“感冒要是吃小药,得十天半个月才好,如果吊水,两三天就过来了。”他说,“吊水用的药量大,一次就是四瓶。”

发烧、头疼、恶心、咳嗽、胃口不好,村民们都要求“打一针”。三个吊瓶从40多涨到50多,他们咬咬牙,也打。哪怕已经好了,还要再打来一天,“巩固巩固”。

维修外墙的那位村民早已退烧,下班后还是直奔诊所,打三瓶“营养针”。吊瓶以氯化钠或葡萄糖溶液为基底,融合了双黄连或清开灵针剂。“清热解毒。”村里的医生们这么解释。打完“营养针”,他第二天才有力气干活。

在诊所里,一位已经退烧的70多岁老人跟人分享自己的经验,她有心脏病,发烧那几天她从家里翻出了一盒小儿感冒灵,她看出来那是儿童用药,于是每顿给自己冲两条,直到退烧。

这阵子,不少村民在家熬姜葱红糖水,有的是从抖音上看的。熬水的大葱必须保留根须。医生们也嘱咐病程已进入后期的病人回去喝点“姜糖茶”,还有医生相信大蒜的功效,“毕竟它里头也含有抗生素”。

一天,一个隔壁村的人来找夏晓钧,他吃完感冒药一直反胃、想吐。夏晓钧问他,你是不是扑热息痛吃过量了?病人茫然:我拿的药量是不小,两个白丸。

夏晓钧说,“确实有两个白丸,但是不是一种药,一个对乙酰(扑热息痛),一个安乃近。”病人把两种退烧药一起吃了。

夏晓钧一贯主张吃药能好就不打针。最近这半个月给村里人看病,他没用消炎药,“因为(新冠)它是一个病毒性的,对不对?”

20年前,夏晓钧从大专院校医学类专业毕业,考到医师资格证。他们镇29个村将近60个村医里,只有10几个人有跟他差不多的资质。

然而大部分医生最近半个月里,采用的是和以往治疗感冒时一模一样的方法,既用消炎药,也用抗病毒药,双黄连、清开灵更是常见。

一位医生曾在几天前给村里的年轻人治“扁桃体发炎”(新冠后喉咙痛),在同一个氯化钠溶液里同时加了抗病毒、抗细菌感染的药,吊瓶下到一半多,病人出现过敏反应,血管突出,在胳膊上呈现一条红线。医生赶紧停药,打进抗过敏的地塞米松和扑尔敏,待红疹消退,医生问:“还剩点药,打不打完?”“打完。”病人说。

几个小时后,病人被搀扶着回到诊所,像“被电了一样,一阵一阵地头晕”,路都走不稳。医生给病人量了血压,高压162,并叮嘱给病人接几杯热水喝。

医生紧急拨通了他好友的电话,县城里的肝病医生。医生用语言把他上午每一步骤操作详细地重复了一遍,说到最后,他转头看向病人:“我给你挂的有没有黄水的?”

“有一瓶。”病人说。

他已记不清当时挂的是双黄连还是清开灵,它们溶解进氯化钠里时都是淡黄色的。他又给病人冲了糖水喝。

在一线城市三甲医院内已不太使用的双黄连和清开灵等中成药针剂,在乡镇诊所依然广泛发挥作用,风险性大、疗效不确定的静脉注射也是如此。村民打的退烧针的主要成分氨基比林也是退烧药安乃近的主要成分。2021年11月,安乃近片被国家药品监督局注销了药品注册证书。

农村诊所每年都消耗大量吊瓶,全国一年生产近100亿瓶。2017年《柳叶刀-全球健康》上的一篇研究提到,中国大约70%的感冒门诊患者接受了不恰当的抗生素治疗,通常是静脉输液。中国药监部门“限抗令”“限输令”多次升级,限制输液治疗。

一个小时内,过敏的病人量了三次血压,服用了大量糖水,依然眩晕、无力,无法缓解。医生决定放弃让病人继续留观,建议去县里。最终,病人父亲骑上电瓶车,把儿子驮向县医院。

给人看病时是医生,不看病时是农民

在治疗病人的过程中,医生们一个一个也相继感染。那是他们最难熬的几天,但几位村镇医生们没有一个停诊休息。

“确实是硬扛,撑了几天”,他说,“这几天确实有一些压力。”“起热”时,夏晓钧剪了两包柴胡颗粒,喝下一大碗,后背一阵一阵发冷。

农村的高峰期只有密集的几天,等到家家都得了一遍,村里的第一波感染高峰就过去了。只有在走访时,每家诊所的床和椅子大都坐着输液的老人、吊杆上医生来不及摘下的六七个空吊瓶还能显露一些奥密克戎造访村庄后的痕迹。

农闲时节的村庄安静悠闲。上午太阳高高地升起后,来诊所输液的一位老人叫罗瑞安把只有骨架、没有坐垫的旧沙发搬到院子里,一边晒太阳一边打完三个吊瓶;一个年轻的女士把私家车的副驾驶座位放得尽量平,半躺着,吊瓶支架杆贴着车门,输液管顺着车窗的一条细缝插进她的手背。

罗瑞安终于可以慢下来一点,缓缓讲述自己50来年作为赤脚医生的人生片段。他勤奋、刻苦,读完高中去卫校进修,回来后成为大队里的村医。

成为村医的头几年,他背着药箱在村里给人看病,工资不高,但是饭碗可靠。进入老年,他爱上写诗,诊所里没病人时,他就拿出笔记本写上几行,那些杂糅了古体诗和现代打油诗的一篇篇作品里,充满了他对于爱情的憧憬,对自然风景、儿女孙辈的称赞和对自己人生的不满。

改革开放后,像当年很多大队村医一样,罗瑞安自己开了一家卫生室,从此自负盈亏。这从来不是一份轻松的工作。

每一天,他都压力重重。不能拒绝任何一位病人,“可能敲门的就是你的大爷、你的晚辈”;也不敢治坏一位病人,那关系到生意和信誉。

诊所里正在瞧病的老爷子,手背上的皮肤像牛皮纸一样又薄又暗,罗瑞安先扎了一针,没扎进血管,试探地让老人换一只手。老人极不情愿地伸出另一只,埋怨:“我这辈子叫人扎针,从没扎过两次。”

“嗯。嗯。”罗瑞安仍然低着头,轻哼了两声。

十几年前,村医们有了新任务——管理本村居民的健康档案、慢病随访、记录本村居民的生老病死、写来自上级卫生院各个项目的月报、季报、年报。怎么也填不完的表格又增添一份辛苦。

罗瑞安打开他卧室里的双层展柜,一本本统计表格塞满柜子。50多岁开始,他学会了使用电脑,连着打印机也是乡卫生院发的。那些表格就从那打印机里一张张出来。

有一次进县里送表格,罗瑞安感慨万千,写了一段诗:

“乡村医生真为难

整天围着电脑转

这表那表填不完

要是哪点弄错了

还嫌乡医不沾弦(方言,意为不中用)”

过去一年,基层村医的大部分是给村民做核酸。每天早上5、6点钟就得出门,先给等着上学的孩子们做,然后是大人,年纪特别大的还要上门服务。罗瑞安骑着他的白色三轮车,在村里这个检测点做完,再骑到下一个检测点。

他有时来不及吃早饭。捅喉咙4、5个小时后,感到双腿发软。之前乡里承诺一笔完成核酸检测工作的薪水,现在还没拿到。夏晓钧也没拿到。郑胜山的乡里体谅他们过于忙碌,曾给每个医生发600元“补贴”。

村医们给人看病时是医生,不看病时是农民。他们每个人都有几亩地。

做了100多次核酸,罗瑞安攒了五叠防护服和几十根咽拭子棉签,那既是基层医生辛苦的证据,对他也是珍贵的好东西。他攒下来的一个个静脉输液管外包装就是给病人装药的小袋子;药盒里的说明书就是他的包药纸。“这纸都经过了消毒。”他裁好、收好那些纸。

他只有300元退休金,维持不了生活,因此68岁了诊所还得继续经营。他当年就应该当教师去。“我这辈子就选错了。”

“国家都解封了,咱怕有什么用?也不害怕了”

罗瑞安一辈子都在接受命运和服从命令,这回也是,“国家都解封了,咱怕有什么用?也不害怕了。”

在村里面粉厂打工的老人没有那么好的脾气,晚上7点多,他急匆匆地进来诊所,鞋上、棉袄上、脸上、手上都粘着面粉,等着的半小时里,他控制不住抱怨,“封着不是好好的么,非赶这个时候放!”

他们厂本来有十几个工人卸车装面,最近几天只剩了四个能来上班,剩下的都发烧了,他忍着38度的高烧楼上楼下跑,“就应该再封一年!”打完退烧针,拿了点药,他又匆忙走了。

没有哪位医生听说村里有人是新冠重症,倘若真有,家人也会直接送到县城,诊所没有能力承接。

重症率低可能是因为疫苗。河南几个村三针疫苗接种率都很高,有去年就打完的,也有今年9月才打完的。打疫苗是强制要求,“你不打,天天给你打电话,一天打几遍”。一位村民回忆。村民们没有太多顾虑,“管打疫苗,谁不打?”另一个村民说,他没听说不打的。

另一个原因可能和农村的治病心态以及基层的医疗水平有关。无声的风暴:奥密克戎来过北方村庄。

关于健康,村民们总说,“自己的身体自己知道。”罗瑞安这么多年听说也见证了村里不少人查出癌症,发现时基本都是中晚期。

大病和癌症治疗,农村和城市差别显著。郑州大学附属肿瘤医院的研究员分析了2015年河南省2.6万肝癌死亡病例,50-70岁区间农村癌症死亡率显著超过城市。而农村地区也无法即时派出120救护车,让突发心梗、脑梗病人赶上急救“黄金时间”。

国家统计局和中国国家卫健委曾在2017年发布《全国各省的平均寿命排行》。北京、上海、天津为代表的大城市人均预期寿命超过了80岁,已经是最发达国家的水平。但农村占比较高的省份,人均预期寿命有的还不到70岁。卫健委把80岁以上的老人列入新冠高危人群。按照香港特区政府的统计,当地奥密克戎期间死亡的11296位感染者中,86%是70岁以上老人。

这些数据背后可能是一项事实:很多农村老人并没有活过容易死于新冠的年纪。走访期间,没有哪位乡村医生说,村里最近有人死于新冠,不过的确有一两位老人去世。

一位住在吉林农村的退休老村医连着四五天半夜听到村里有人放“双响子”,那是当地的习惯,用一阵炮仗送离世的老人最后一程。在寒冷的时节听到更多“双响子”,“是常事儿”。

12月22日傍晚,一位体温降到36.8度的老人倒穿着一个黄大褂来诊所打吊瓶,他也想继续“巩固巩固”。输液时,在他发呆和昏睡之间,太阳落下去了,夜空布满星星。诊所只剩他一个病人了,比一根手指只粗一点的灯管发着暗淡的白光,外面什么声音都听不到。

那天,罗瑞安苦恼于给镇里提交新冠感染人数的统计表格,他先是在一张白纸上手写了表头,然后打开118人的微信群,把别的村医交上去的表挨个看了看,有写6个的,有写3个的,有写5个的。

“写几比较好呢?”他念叨着作出决定,在“确诊人数”那里写下了“4”,提交了上去。

来源:中华网

文丨姚胤米

采访丨姚胤米 贺乾明

编辑丨钱杨

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

美国的通货膨胀越来越“具象”化了。早上,有朋友发来信息称,这套名为“Flat Black T Bar Cabinet Handle Pull 3 Inch Hold

Center”的钉子,原本一大包(共12套...

美国的通货膨胀越来越“具象”化了。早上,有朋友发来信息称,这套名为“Flat Black T Bar Cabinet Handle Pull 3 Inch Hold

Center”的钉子,原本一大包(共12套... -

曾几何时,疫苗接种点人头攒动,大家纷纷挽起衣袖,在医生准备打针时,得知了疫苗的名称——“科兴”。可谁又能想到,这个在2021年创造1280亿营收、956亿净利润的疫苗巨头,居...

曾几何时,疫苗接种点人头攒动,大家纷纷挽起衣袖,在医生准备打针时,得知了疫苗的名称——“科兴”。可谁又能想到,这个在2021年创造1280亿营收、956亿净利润的疫苗巨头,居... -

2025年4月底,中国政府正式发布了《关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场》白皮书,开宗明义指出一个被西方反复回避的问题:美国在全球关注的生物安全议题上,至今未向...

2025年4月底,中国政府正式发布了《关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场》白皮书,开宗明义指出一个被西方反复回避的问题:美国在全球关注的生物安全议题上,至今未向... - 新华社北京4月30日电 国务院新闻办公室30日发布《关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场》白皮书。全文如下:关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场(2025年4月...

- 美国阿拉巴马大学有两个华人博士毕业生,王宇歌与周叶斌。王宇歌,阿拉巴马大学伯明翰分校免疫学博士,微博名为“子陵在听歌”。周叶斌,阿拉巴马大学伯明翰分校遗传学博士,...

- 随着马斯克查账工作的进展,有关美国国际开发署的很多资料被曝光出来。现在,大量证据已经证明,新冠病毒与福奇、比尔·盖茨脱不了干系。有些爆料,搁在以前是阴谋论;放在现...

-

美国国防部与比尔盖茨制造了新冠病毒,专利号10130701,西方多国合作将艾滋病毒基因植入SARS以研制疫苗名义制造全球疫情

33级共济会大员,美国国父华盛顿列席共济会会议画像。比尔盖茨是美国第二大利益集团,医药综合体的代言人。奥巴马、盖茨和中情局对新冠在全球范围内的大流行负有不可推卸的责... -

荷兰政府官员承认新冠病毒疫情是“军事行动”:“卫生部服从北约”

2024年10月24日,星期四,荷兰卫生部长弗勒尔·阿格玛公开披露三年新冠疫情是美国和北约的一场军事行动。当时美国通知了荷兰等北约成员国要求配合,该荷兰卫生部长当年任荷兰... - 前几天,我在某网络平台发了个视频,感叹很多名人都彻底保持了沉默。其中提到了主持人老梁、小崔,影星袁立、韩红,作家莫言方方等人。反响还不错,没想到却有很多人骂我,他...

-

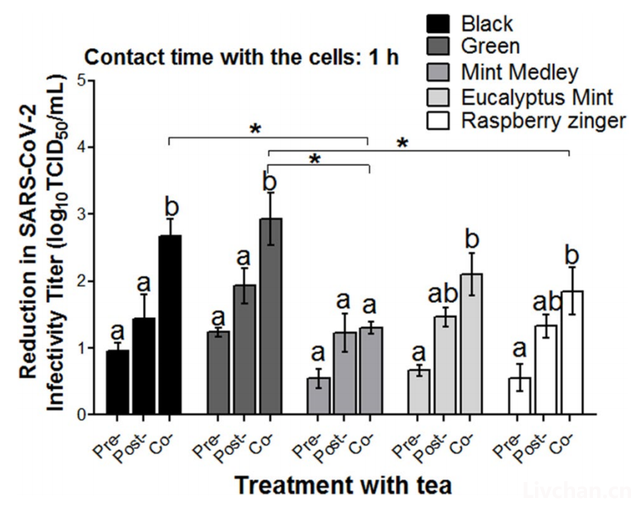

喝茶能杀灭新冠,谣言还是科学?最新研究:仅接触10秒,茶能杀灭唾液中99.9%的新冠病毒,尤其是红茶

最近身边“又阳了”的人数增多,多地疾控发布消息提示“新冠现抬头趋势”,但大众已不再像以前那样容易陷入恐慌,新冠逐渐成为我国阶段性流行的呼吸道疾病。不知不觉,疫情已... - 近日,山东聊城市阳谷县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。当地立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,...

- 参考消息网8月21日报道 据德国新闻电视频道网站8月19日报道,通往克里米亚的刻赤大桥是俄罗斯总统普京最喜欢的工程项目之一,也是乌克兰人最喜欢的军事目标之一。在接受乌克兰...

- 《浮生六记》是清朝长洲人沈复(字三白,号梅逸)著于嘉庆十三年(1808年)的自传体散文。清朝王韬的妻兄杨引传在苏州的冷摊上发现《浮生六记》的残稿,只有四卷,交给当时在上海主持申报闻尊阁的王韬,以活字板刊行于1877年。“浮生”二字典出李白诗《春夜宴从弟桃李园序》中“夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?”。

- 214万年前重庆巫山,中国最早的人们在思考,“漆黑的夜里去哪儿寻找光亮?”这一等就是30万年。180万年前山西西侯渡的山洞中,我们的祖先终于把人类的火光第一次点亮。之后的...

-

如果不是因为巩汉林的一句话,把他们拉上了热搜,还真的不想做这一期的视频。(同名主页有相应的视频,请查看)早在春节期间就出过一期关于...

如果不是因为巩汉林的一句话,把他们拉上了热搜,还真的不想做这一期的视频。(同名主页有相应的视频,请查看)早在春节期间就出过一期关于... - 编者按:1925年至1927年中国大革命的失败,使跻身于新民主革命时间不长的中国共产党蒙受了巨大的损失和创伤。陈独秀作为党的第一任最高领导人,不管其所奉行的路线政策是自觉...

- 5月27日是解放上海75周年的值得纪念的伟大日子。今天回顾上海的解放,不仅有历史意义,还有重要的现实意义。上海方式在解放战争中是独特的,与北平、天津及绥远等方式皆不同,...

-

2009年3月22日,早晨6:30,美国弗吉尼亚州,晨光明媚,微风和煦,整个城市沉浸在一片祥和安宁的环境中。一对夫妇正在公园小道上像往常一样晨练。然而,万万没有想到,死神正...

2009年3月22日,早晨6:30,美国弗吉尼亚州,晨光明媚,微风和煦,整个城市沉浸在一片祥和安宁的环境中。一对夫妇正在公园小道上像往常一样晨练。然而,万万没有想到,死神正... - 1.近代美国的民族精神读近代美国的帝国开拓史,令人不由不产生钦佩:美国的确是一个伟大的国家,这个民族的确是一个卓越的民族。尽管它的历史年龄极为年轻,其种族来源也绝非...

-

原标题:“折腾”了10年,那个辞职去看世界的女教师,最终还是打脸了?十年前,顾少强写了一封离职信,里面的内容超简短, “世界那么大,我想去看看”

,没想到这让她一下...

原标题:“折腾”了10年,那个辞职去看世界的女教师,最终还是打脸了?十年前,顾少强写了一封离职信,里面的内容超简短, “世界那么大,我想去看看”

,没想到这让她一下... -

电影《决战上甘岭》成功立项——我们应怎样认识这场68年前的鏖战?电影导演水平行吗?

电影《决战上甘岭》成功立项,我们应怎样认识这场68年前的鏖战?今天咱们来说一说近现代中国的战争史,说一说1952年10月发生在上甘岭地区的那场浴血厮杀。对中美两军的评价提...