2010年,在央视《面对面》节目上,柴静对话丁仲礼院士。

当时世界气候大会正在哥本哈根召开。为了应对全球气候变暖的问题,欧美国家(?)提出了一个限制碳排放的计划,对于这个计划,柴静和丁院士有着不同的看法。

简单地说,柴静是赞成减排的。但是丁院士认为减排计划是欧美限制中国发展的陷阱,居心叵测。

丁院士认为,发达国家在过去的100多年内就是通过大排放发展起来的,现在他们发达了,却要限制我们的排放,让我们减排,这是狼子野心,路人皆知。

所以,坚决反对减排。

丁院士认为,自己是出于维护发展中国家利益的目的的。院士有一个观点:维护发展中国家的利益,就是维护人类共同的利益。柴静坚持中国应该减排:“中国是一个人口的大国,一乘的话,那个基数太大了。”丁仲礼则反问:“中国人就不是人了吗?同样为人,中国人就应该少排?”

无论在当时还是现在,丁院士的这段话感动了许多人,也成为许多人砍向柴静的一把砍柴刀。

但是,当大家都在成为丁院士的死忠粉的时候,有没有人发现院士观点中的阿Q式的逻辑:和尚动得,我就能动得。即使以后和尚幡然顿悟、大彻大悟、立地成佛,也依然不能让阿Q不动。

可是,没有人想到,马尔代夫,斐济,所罗门群岛等等岛国,也是发展中国家,这些国家的根本利益是什么。

对许多如柴静一类的人来说,这一道选择题,单就技术层上讲,其难度已然不亚于“电车问题”,况且是在民族主义的语境下。

遑论其他。

所以,且不论柴静观点的对错,在她在选择丁院士作为对话嘉宾的时候,这个尴尬的结局就已经注定了。

五年之后的2015年,柴静推出了广受关注的《穹顶之下》,并很快遭遇下架禁播。

《穹顶之下》是柴静独立并自费制作关于雾霾调查的纪录片,表达了对日益严重的环境污染问题的关注以及对人类生存环境恶化的担忧。因为其中的一些观点比较尖锐,加上作品本身的一些瑕疵,而且据说柴静在批评中石油的同时又接受了一家米国石油公司的资助,因而广受非议。

之后,柴静在一波波来势汹汹的争议之中,逐渐淡出人们的视线。

又过了八年,历经了三年疫情的人们,已经慢慢地淡忘了雾霾笼罩之下天地一色日星隐耀山岳潜形的壮观景象的时候,当PM2.5已经渐渐远离我们的生活的时候,当柴静这个名字已经越来越变得陌生的时候,柴静再一次进入人们的视线。这一次,她推出了一部历时五年制作而成的关于恐怖主义的纪录片《陌生的欧洲人》。

新片推出后,在不出意料的招来一大片骂声的同时,很快又被禁播。

实际上,绝大多数的叫骂者,并没有看过《陌生的欧洲人》这部片子,有的人甚至连《穹顶之下》都没有看过。

就是想骂你,没有原因。

而且,别人骂得,我为什么就骂不得?

关键是没有任何成本啊,尤其是在某些宏大而空洞的话题的名义之下。

这大概是这个时代最不可理解的一种现象。一个人可以肆意的去谩骂和侮辱一个和自己没有任何关系的人,而且几乎可以不付出代价。但是却没有人愿意去关心发生在身边的、和自己休戚相关的事。我们周围有很多人,关心俄乌战争,关心美国大选,关心印度登月工程,说起“大棋论”就两眼放光,谈到“阴谋论”则咬牙切齿,论及台海,即山海可填,虽远必诛;但是却对发生在眼前的苦难视若无睹。

这是一个多么奇怪的民族!

像许多被世人诅咒并且踩了一万只脚的人一样,柴静不过是发表了自己对一些社会现象的看法和观点。这些观点也许并不准确不中肯不中听,并不能说服所有的人,但是一定不至于反社会反人类反人性。那么,听一听又有什么不可以的?为什么非要杀之而后快!

记得郑逸梅先生讲过一句话,说文人也骂人,但是骂得都是别人不敢骂的人。而现在人流行的是骂专家,骂公知,骂教授,但是不敢骂身边的人,即使这些人天怒人怨。因为骂前面的人人相对安全,而骂后面的人就很难说了。专家教授们一般不会为挨几句骂就去刨别人家墙根,但是邻居能做到,所以没有人轻易去找邻居的碴。也没有人敢随便去骂单位领导,骂村长,骂同事。因为担心人家会给小鞋穿会在夜里拍砖。说到底,还是太过鸡贼,柿子传捡软的捏。100年前,刘文典敢于一招无影脚直取蒋某人脐下三寸;而100年后,一帮大老爷们毒舌如刀,竟让柴静等一干人众几无还手之力,只好退避三舍。

不知道再过100年,这样的剧情会怎样演绎。

1962年,毛主席在七千人大会上的讲话中说:“让人讲话,天不会塌下来,自己也不会垮台。不让人讲话呢,那难免有一天要垮台。”这次大会是在“大跃进”和三年困难时期的背景下开的,面临国际国内复杂的政治和经济形势,主席的压力之大可想而知。但是,他仍然以非凡的胸怀,广泛听取各方意见。

在此之前的1945年,毛泽东同志在《论联合政府》中即指出,批评和自我批评是我党的优良传统和作风;1953年,毛泽东同志再次提出,我们党要通过批评和自我批评保持党的先进性、纯洁性和团结性,以适应革命斗争的需要。他号召全党同志要经常检讨工作,推行民主作风,实行“知无不言,言无不尽”,“言者无罪,闻者足戒”,“有则改之,无则加勉”以及“一分为二”、“实事求是”的工作原则和方法;1957年,毛主席在天安门城楼上召集民主党派负责人座谈会,再次重申了我党“知无不言,言无不尽;言者无罪,闻者足戒;有则改之,无则加勉”的工作原则。

遗憾的是,老人家怎么都没有想到,在半个多世纪之后,这些话就被忘得一干二净。偌大的互联网,容得下胡叼盘,容不下资中筠、周有光;容得下司马夹头,容不下莫言、方方;容得下卢克文,容不下柴静、野夫。

是什么原因让我们这个几千年来深受儒家文化影响的民族不再中庸、温和,不再彬彬有礼,不再听不得半点的不同意见?

是什么原因令我们放弃理性选择狂热、放弃自信选择焦虑?

是什么原因让我们不再宽容?

又是什么原因让我们显得如此局促、狭隘和暴戾?

而更令人担忧的是,在柴静身上发生的这一系列事件,已经不仅仅局限于柴静和她的作品,而是成为了是一种现象,并大有蔓延之势。

这是自媒体时代的必由之路,还是一群丧失独立思考能力的庸众狂热的自嗨?

来源:竹语风吟

特别声明:本站对所有内容不持立场,只是为了分享相关资讯,供阅者自鉴。

延伸阅读:

央视主持人柴静:从公知女神到跌落神坛,她到底做了什么?

尹国明:柴静,这次回归为何败得更惨?他们低估了真正的对手

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

导读:王若飞曾参加过辛亥革命和讨伐袁世凯运动,1922年6月,与赵世炎、周恩来等发起成立“旅欧中国少年共产党”,与毛泽东、周恩来赴重庆谈判,同国民党政府签订了著名的《双...

导读:王若飞曾参加过辛亥革命和讨伐袁世凯运动,1922年6月,与赵世炎、周恩来等发起成立“旅欧中国少年共产党”,与毛泽东、周恩来赴重庆谈判,同国民党政府签订了著名的《双... -

吴祖太:青春生命献给红旗渠图为红旗渠纪念馆中悬挂的吴祖太遗像(申清燕 摄)红旗渠的“山碑”上镌刻着81位英雄的名字,他们为红旗渠这一人间奇迹、人民工程的修建献出了宝...

吴祖太:青春生命献给红旗渠图为红旗渠纪念馆中悬挂的吴祖太遗像(申清燕 摄)红旗渠的“山碑”上镌刻着81位英雄的名字,他们为红旗渠这一人间奇迹、人民工程的修建献出了宝... -

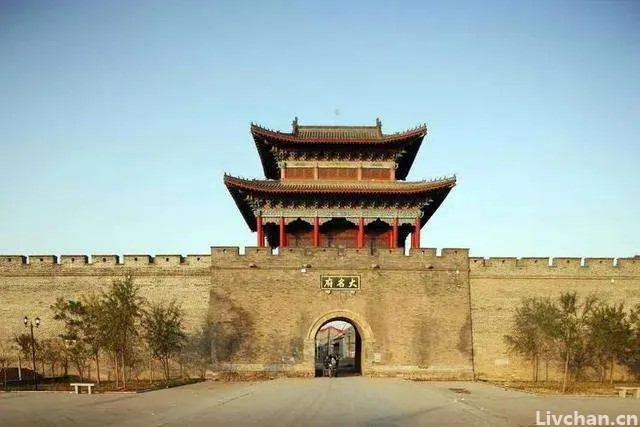

大名府成也因其“地理位置”,败也因其“地理位置”。大名府,今河北省邯郸市大名县,地处山东丘陵与太行山之间,是扼守黄河冲积平原与海河平原的咽喉要道。穿过大名府,北上...

大名府成也因其“地理位置”,败也因其“地理位置”。大名府,今河北省邯郸市大名县,地处山东丘陵与太行山之间,是扼守黄河冲积平原与海河平原的咽喉要道。穿过大名府,北上... -

1994年,尼克松临终前表示后悔访华:我们可能创造了一个科学怪物

上世纪70年代的世界格局产生了奇怪的变化,中国和同属社会主义阵营的老大哥苏联由于交恶的原因已经越走越远,苏联更是在我国边境陈兵百万。而我国却出乎世界各国意料的和美国... -

张道藩抗战爆发之前,国民党宣传部门负责人、国民党CC派的重要人物张道藩在南京办了一所“国立戏剧专科学校”。一天,学校的工作人员殷杨被捕,因为他是潜伏的地下党员。张道...

张道藩抗战爆发之前,国民党宣传部门负责人、国民党CC派的重要人物张道藩在南京办了一所“国立戏剧专科学校”。一天,学校的工作人员殷杨被捕,因为他是潜伏的地下党员。张道... -

蒋超良——这位从银行金融系统一路成长起来的“封疆大吏”、在2020年初时曾饱受舆论指摘的原湖北省委书记,终于还是没能逃过制裁,成了农历蛇年的正部级“首虎”。不过相对于...

蒋超良——这位从银行金融系统一路成长起来的“封疆大吏”、在2020年初时曾饱受舆论指摘的原湖北省委书记,终于还是没能逃过制裁,成了农历蛇年的正部级“首虎”。不过相对于... - 曾入选“2022年度人民法院十大案件”,并连续两年被写入江西省高级人民法院工作报告的劳荣枝案,广受舆论关注。2023年12月18日,遵照最高法下达的执行死刑命令,南昌中院对劳...

- 一:陇西李氏 。陇西李氏源远流长,源自于颛顼孙皋陶之后,世为理官,到了周朝出现了中国哲学大师、道家宗师老子李耳。陇西李氏是李姓中最显要的一支。南北朝时陇西李氏高官...

- 美国学者谭凯通过对出土的唐代墓志铭的研究,再结合文字史料,把唐朝门阀分为两个类型,一类是京城家族,即居住于(或死后葬于)长安、洛阳两京及其间走廊地带的世家,一类是...

-

来源:《中华民俗风貌大全》中华民族是世界上最早发明历法的民族之一,历法的出现对中国经济与文化的发展产生了极其深远的影响。农历,是中华传统历法之一,也被称为“阴历”...

来源:《中华民俗风貌大全》中华民族是世界上最早发明历法的民族之一,历法的出现对中国经济与文化的发展产生了极其深远的影响。农历,是中华传统历法之一,也被称为“阴历”...