胡乔木(1912年6月1日—1992年9月28日),本名胡鼎新,“乔木”是笔名。江苏盐城人,清华大学、浙江大学肄业,1930年加入中国共产主义青年团,1932年转入中国共产党。

曾任中共中央顾问委员会常务委员、中共中央党史工作领导小组副组长、中国社会科学院名誉院长。

从1941 年2 月起,一直到1966 年“文化大革命”爆发止,胡乔木担任毛泽东的秘书一职长达25 年。在毛泽东秘书这个岗位上,胡乔木成长、成名,他站在中国政治舞台核心的最近处,见证和记录了历史的风云瞬间。

延安时期的胡乔木

近日读杨绛先生的《我们仨》,才知道钱锺书夫妇自1974年5月后一直栖身于“学部七号楼西尽头的办公室”:

“……我到学部向文学所的小战士求得一间办公室,又请老侯为我保驾,回家取了东西,把那间办公室布置停当。一九七四年的五月二十二日,我们告别了师大的老年、中年、幼年的许多朋友,迁入学部七号楼西尽头的办公室。”

像钱锺书这样的人中之龙,竟然不得不以办公室为家,足见那个时代,知识分子的生活是多么栖惶多么窘迫。好在粉碎"四人帮"后不久,钱锺书就搬进了位于三里河的新寓所。

“一九七七年的一月间,忽有人找我到学部办公处去。有个办事人员交给我一串钥匙,叫我去看房子,还备有汽车,让我女儿陪我同去,并对我说:'如有人问,你就说因为你住办公室。'我和女儿同去看了房子。房子就是我现在住的三里河南沙沟寓所。”

钱锺书的新寓所共有四间房,和办公室相比,自然一个是天一个是地了。当时,诗人何其芳是钱锺书的领导,他在参观了钱锺书夫妇的新居之后,不禁发出一句由衷的感慨:“真想也有这样一套房子。”连何其芳都可望不可及的房子,其规格、档次之高就不言而喻了!画家黄永玉也住在三里河南沙沟。

“‘四人帮’覆亡之后,钱先生和季康夫人从办公室搬到西郊三里河的住所,我有幸也搬到那里,正所谓‘夫子宫墙’之内。……房子是好的,名字难听。‘资本主义复辟楼’。后简称为‘复辟楼’,这是因为那时大家的居住条件不好,而一圈高高的红围墙圈着可望而不可及的十八幢漂亮的楼房,恰好冲着往来于西郊必经之路上,大家见了有气。那时时兴这样一种情绪:‘够不着,骂得着。’后来缓和点了,改称‘部长楼’,也颇令人难堪。”

那么,是谁暗中相助让钱氏夫妇搬进这处高级住所的呢?杨绛先生在书中给我们透露了一点蛛丝马迹:“我们住办公室期间,乔木同志曾寄过两次治哮喘的药方。锺书承他关会,但无从道谢。这回,他忽然造访,我们猜想房子该是他配给的吧?但是他一句也没说到房子。……乔木同志偶来夜谈,大门口却堵着一只床。乔木同志后来问我们:房子是否够住。我说:‘始愿不及此。’这就是我们谢他的话了。”

对胡乔木的暗中相助,钱氏夫妇当然心存感激;作为局外人的我们也会因此对胡乔木生出一份敬意,毕竟,让钱锺书这样国宝级人物住上好房子乃众望所归之事。胡乔木如此礼贤下士,相信很多知识分子会从中感受到一丝温暖,不过如果把这事往深想一点,我们的心里却会渐渐变凉。因为钱锺书不是因为名至实归凭自己的本事住进“部长楼”的,而是靠做官的同学暗中出力才如愿以偿搬进新居的,可见,钱锺书搬入新居不是对知识分子落实政策,而是一个有同情心的官员动用了一点权力帮助一个理应得到帮助的老同学罢了。

胡乔木此举极富人情味,合情但不一定合理。若按正常渠道,钱氏夫妇能住上这样的房子,何其芳也有资格住这样的房子。因后者职称并不低于前者,且在行政上是前者的领导。但何其芳却是想住而不得。所以,钱锺书搬入新居这件事,并不能说明,中国知识分子的住房问题有望得到解决。

某种程度来说,钱锺书能住上“部长楼”完全是因为运气好:恰好他有一个做大官的同学,恰好这个同学和他私交不错,恰好这个同学还极富同情心,几环中少了一环,钱锺书就难以搬进新居。胡乔木帮助钱钟书解决住房问题当然无可厚非甚至令人称道,但他的方法似有不妥之处,因钱锺书不是根据某项政策某份红头文件住进“部长楼”,而是因为某人打了招呼住进去,这就说明钱锺书是凭借私交从“后门”住进部长楼的。那些没本事走后门的人,当然会心里不平衡,发几句牢骚也就在所难免了。难怪在杨绛先生的书中有这样一句话:“有一位乔木同志的相识对我们说:‘胡乔木只把他最好的一面给你们看。’”

由钱锺书这件事,我想到当代另一位知识分子,此人也姓钱,叫钱宗仁。钱宗仁的遭遇十分悲惨。他才华横溢、勤奋努力,但由于种种原因数度被高等院校拒之门外。尽管命运对他不公,身为新疆某偏僻林场职工的他,在繁重的劳动之余一直坚持自学,学完了全部大学数学系的课程。作家孟晓云根据他感人的事迹写了一篇同样感人的报告文学《胡杨泪》,后有人把这篇报告文学推荐给了时任中组部副部长的李锐。惜才若渴、爱才若命的李锐开始为解决钱宗仁的问题而四处奔走。钱宗仁的命运由此发生了转折。

“在他的努力下,也由于新疆自治区第一书记王恩茂及有关部门的帮助,钱宗仁有机会到北京工业学院进修,得到过去就曾十分关怀他的杨维奇副教授的悉心指导。”

事情到此,李锐本可以功成身退、心安理得了。但“李锐认为,充分发挥其才华是自己的责任。”再加上钱宗仁当时急于报恩,想做一些于国家、于人民更为急迫的事情,于是,李锐动用一点权力,帮钱宗仁调入《人民日报》做记者,“钱宗仁改从笔政,并很快显示了新闻工作方面的才能。”钱宗仁倒霉时,人们普遍同情他;现在他转运了,社会上却有了关于他的流言:

“钱宗仁上报了,钱宗仁进修了,钱宗仁当《人民日报》记者了……在有些人眼里,这不是正义的胜利,不是对不公正行为的公正的纠正,而是钱宗仁个人的‘飞黄腾达’。”

李锐帮助钱宗仁,当然无可厚非甚至令人称道,可他也不是根据某项政策来解决钱宗仁的问题,而是动用了一点权力来拯救一个倒霉的人。可见权力是一柄双刃剑:既可以毁灭一个人,也可以拯救一个人。所以,钱宗仁的时来运转,并不能让其他知识分子产生希望。因为钱宗仁的被重用,更多的是靠运气:若没有好心的作家给他写了篇报告文学,若没有好心人把这报告文学推荐给李锐,若李锐并不是一个爱才若命的部长,那钱宗仁的苦日子也许就永远熬不出头。

钱宗仁长期自学的是高等数学,让他去大学深造或去高校任教,或许还算专业对口,而让他去《人民日报》当记者,若没有高层人士运筹帷幄,是一桩根本不可能的事。对众多和钱宗仁经历相似的知识分子来说,钱宗仁的“成功”是可遇而不可求可望而不可及的。谁能奢望自己的遭遇会被著名作家写进一篇报告文学,而这篇报告文学还被送到一个爱才若命的中组部部长手里呢?当年,某些人动用了手中的权力,几次三番剥夺了钱宗仁上大学的机会;现在,某个人动用了手中的权力,让他由一个林场职工摇身一变成为《人民日报》记者。身为《人民日报》记者的钱宗仁和身为某偏僻农场职工的钱宗仁,身份不同了,地位不同了,待遇不同了,但有一点却完全相同,那就是他的遭际和命运,仍然与别人手中的权力紧紧维系着。一个同情他欣赏他的人可以动用手中的权力让他一步登天,那么,一个不同情不欣赏他的人也完全可以动用手中的权力让他“吃二遍苦,受二茬罪”,只要权力这柄双刃剑还在,这种可能性就在。也就是说,即使贵为《人民日报》记者,钱宗仁也并不能主宰自己的命运。

当了《人民日报》记者,表明钱宗仁的厄运告一段落了。但既然他的命运掌握在有权力的人手中,那么,谁能保证曾经的厄运不会再次降临到他头上呢?

鲁迅研究专家朱正在粉碎“四人帮”以前曾受到过开除团籍、开除公职、劳动教养等一系列打击。拨乱反正之后,朱正写下这样的文字:“我希望,在我们的国土上,今后不再有人有权把批评他的人开除团籍(或党籍),不要再有人有权可以把无辜的人列为斗争对象而加以处分。在涉及任何一个干部乃至任何一个公民的命运问题上,我希望任何一个人不要享有太大的权威。”

最后一句话尤为可圈可点。一旦公民的命运掌握在大权在握人的手中,那么,他的升降荣辱就不取决于自己的努力而取决于他的运气了:碰上李锐这样的“好官”,就一帆风顺,而碰上的若是个“昏官”,则只能霉运当顶了。如此一来,公民们的境遇就类似于古代妇女了--其人生幸福与否完全取决于嫁给什么样的丈夫! 钱锺书住进“部长楼”,钱宗仁当了《人民日报》的记者,对此,我们一方面会发出“好人终有好报”的由衷感慨;另一方面,我们也不无忧虑地从中看到“公民的命运”问题并未得到根本的解决。因为这两件事表明,“在涉及任何一个干部乃至任何一个公民的命运问题上”,仍然有人“享有太大的权威”。当有人用权力这把剑,解救了一个人,你就不能阻止另一个人用这把剑去毁灭一个人。所以,一个人手中的权力应越小越好,小到这点权力不足以影响其他人的命运。

做毛主席的政治秘书

有幸见过胡乔木“最好的一面”的,当然不止钱锺书夫妇,胡乔木的校友季羡林也曾目睹了这“好的一面”:“他到我家来看过我。他的家我却是一次也没有去过。什么人送给他上好的大米了。他也要送给我一份。他到北戴河去休养,带回来了许多个儿极大的海螃蟹,也不忘记送我一筐。他并非百万富翁,这些可能都是他自己出钱买的。”

湖南的钟叔河先生,也在文章里提及过乔公的“好的一面”:“总之到了一九八五年,当我有了一点点选题出书的可能时,便立即编印了一部《知堂书话》,这是中国大陆一九四九年后第一部署名‘周作人著’的新书。接着又来策划重印《自己的园地》、《雨天的书》各种……谁知天有不测风云,《夜读抄》还没有印出来,湖南的‘三种人’(《查泰莱夫人的情人》、《丑陋的中国人》和‘周作人’)就挨批了。幸亏搞政治的人也还有懂文学、懂周作人的,这才使我自己没有再一次落到五七和七?年那样的境地。”

钟叔河提到的那个“懂文学、懂周作人的”“搞政治的人”就是胡乔木。

这内情在几年之后我才知道,九一年五月十九日黄裳先生来信告诉我:去冬乔木来沪,一次谈天,谈及周作人,他自称为“护法”。并告当年吾兄呈请重刊周书事,最后到他那里,他不顾别人反对批准的。谈来兴趣盎然。

从此我便对乔木有了一种好感。

从王蒙《不成样子的怀念》一文中,我们得知,看到胡乔木“好的一面”并从中受惠的,至少还有以下几人。

王蒙。1982年,有人想借批“现代派”的机会批王蒙,是胡乔木帮王蒙渡过“难关”:“一些人‘认识’到胡对王蒙夫妇的态度是少有的友好,从而不得不暂时搁置‘批王’的雄心壮志。”

张洁。“胡乔木对张洁的小说与生活也很关切。他知悉张洁婚姻生活的波折与面临的麻烦,他关心她,同情她,并且表示极愿意帮助她。”

舒婷。胡去厦门时曾到舒婷家去拜访舒婷。“——但我仍然感到,他能去拜访舒婷,如不是空前绝后的,也是绝无仅有的。”

谢晋。“给我印象最深的是胡对于电影《芙蓉镇》的挽救……胡给我打了一个电话,要我提供有关《芙》的从小说到电影的一些背景材料。胡在电话里说:‘我要为《芙蓉镇》辩护!’他的音调里颇有几分包打不平的英雄气概。后来,他的‘辩护’成功了,小经波折之后,《芙蓉镇》公映了。”

有“最好的一面”,自然也就有“不好的一面”。如果可以用“温情脉脉,礼贤下士”来形容胡乔木“最好的一面”,那么,其不好的一面则可概括为“疾言厉色,横眉冷对”。领教过胡乔木这一面的人当然也很多,但限于篇幅,本文只想举两例。

周扬。1983年,周扬作了题为《关于马克思主义的几个问题》报告后,胡大为恼火。因为胡乔木发难,周扬的这场报告后来酿成轩然大波。事情的实质有些同志当时就已经看出来了,夏衍就曾对周扬说,这篇文章的问题所在就因为两人在理论上有分歧,不是什么大不了的事,可以争论,可以商榷。但乔公对周扬的指责似乎是不容分辩的,如果一方居高临下,另一方也只能低头认错了。

林淡秋。林原本在《解放日报》工作,后,胡乔木慧眼识珠发现了他,立即把他调到《人民日报》任副总编,负责文艺部门工作。很长一段时间,林淡秋对胡乔木十分敬重,但后来发生的一件事,使他对乔木的态度发生了变化。

王元化《怀林淡秋》一文对此有详尽的叙述:“从这次谈话中我知道他(林淡秋)在“反右”运动中也遭不幸。虽然没有被戴上帽子,可是被赶出了《人民日报》,降了级,下放到杭州。他说在“鸣放”期间,胡乔木开列了名单,要他去组稿,让这些人去“明放”。可是“反右”开始,风云急转,他受到了批判。我问他是怎么挨整的,他说胡乔木不承认鸣放期间是他自己指定谈秋向那些人组稿的。这次谈秋和我说起胡乔木,和他五十年代初在《人民日报》工作时完全不同了。”

如果不以苛求的眼光来看这件事,那么,胡乔木的“不承认”也许并非不可原谅。在那样一个人人自危的特殊年代,为了自保,胡乔木的“不承认”想来也属违心的无奈之举。如果从顾全大局的角度来看,胡的举动也可算作丢卒保车的策略。但如此一来,他就把“不好的一面”留给了下属。

笔者想申明的是,本文无意鸡蛋里面挑骨头,找名人的茬;更不想攻击一点,不及其余,抓住伟人的某个错误不放。人无完人,犯错误在所难免。本文想探讨的是,为什么相互矛盾、截然相反的两个方面会在胡乔木身上“和平共处”;为什么乔公会给世人留下截然相反的两种印象?

在我看来,胡乔木矛盾的“两面”恰恰源自他矛盾的身份。一方面,正如诗人袁鹰所说的那样,乔木是一位本色的诗人;另一方面,他又是一位经验丰富的政治家,“他以诗人的炽热感情和思想家的严肃探索倾注于所献身的革命事业,又由于风云际会而侧身于复杂的中心,亲身经历、亲眼看到各种复杂错缩的局面”。

是本色的诗人,有眼光有品位,所以,爱才惜才,他力保王蒙,关心张洁,拜访舒婷,乃至给周作人的书放行,为《芙蓉镇》辩护,均缘于此;是经验丰富的政治家,所以对“权力”对“官位“不可能不在乎,不可能不敏感。“他当然很重视他的权力与地位”(王蒙语)。有一次,他就很激动地对王蒙说:“作家敏感,我也敏感!”这样,当某个同僚(如周扬)或某个下属(如林淡秋)或擅入了他的“领域”或对他的仕途构成威胁时,他“不好的一面”就显露出来了。可以说,终其一生,他的身上一直存在着“士”和“仕”的矛盾。他对王蒙态度的变化就很好地说明了这一点。

当别人要批王蒙,他因为爱才力保王蒙,但他的保是有限度的。一旦他意识到王蒙可能给自己带来麻烦,他就会“舍卒保车”了。比如八十年代末,他对王蒙的态度就很不亲切了。“该年十月我们见面,他很紧张,叫着秘书作记录,似乎不放心我会放出什么冷炮来,也许是怕这一次见面给自己带来麻烦。”

江泽民和胡乔木

胡乔木很赏识也很倚重钱锺书,曾三顾茅庐请钱锺书担任社科院副院长。1982年夏天,胡乔木请钱锺书为他改诗,钱锤书真改了,而且改得很多,这样一来,胡乔木就不高兴了,他把改过的诗作给李慎之看,说:“我做旧诗总是没有把握,因此要请锺书给我看一看,改一改,不料他给我改得这么多,你看怎么办好? “后经李慎之斡旋,钱锺书意识到自己改“错”了,就给乔公去了封信:“我恍然大悟,僭改的好多不合适,现在读您来信,更明白了。我只能充个‘文士’,目光限于雕章琢句;您是‘志士仁人’而兼思想家。我上次的改动就是违反了蒲伯的箴言……”

看来,胡乔木的礼贤下士是有限度的,有前提的,这个前提就是不影响不损害他“‘志士仁人’而兼思想家”的身份。

在官位、仕途不受影响的前提下,胡乔木“最好的一面”亦即“士”的一面就显露出来:温情脉脉,礼贤下士,十分念旧,也十分重感情;而一旦他觉察到某人或某件事会给自己带来麻烦时,他“不好的一面”亦即“仕”的一面就显露出来:疾言厉色,横眉冷对,甚至有点神经过敏。

“士”和“仕”的矛盾一直交织在胡乔木的身上。

胡乔木身上的这一矛盾,带来了以下两种情况:

一、乔公身上“最好的一面”往往只向作家学者们洞开,因为后者一般不会对他的“仕途”构成威胁;而他身上“不好的一面”常常留给了同行或下属。因为在一个特殊的年代,为了自保,他有时不得不做一些违心之举。

二、作为一个本色诗人,难免诗兴大发,口无遮拦,说出一些与政治家身份不相宜的过头话,从而给自己的“仕途”带来麻烦;作为一个政治家,在某些场合,又不能不板起面孔打官司腔,说出一些让文人反感的话。这样一来,乔公竟成了两面不讨好的人。

我想,胡乔木生前也一定意识到自己身上“士”和“仕”的矛盾,关键是造成这一矛盾的历史原因太复杂,胡乔木对此只能随波逐流,只能听之任之,只能让自己的“最好的一面”和“不好的一面”在别人眼中此起彼伏。

另外,“士”和“仕”的矛盾也可看作是一个特殊时期文学和政治的矛盾在胡乔木身上的“投影”。作为后人,指责乔公身上的“两面性”当然轻而易举,却于事无补;对造成“两面性”的原因作追根溯源式的探讨,或许才有益,才是我们应该去做的。

胡乔木与季羡林的“殊途”君子之交

胡乔木与季羡林都是1930年夏天考入清华大学的。当时季19岁,胡18岁。胡考取物理系,入学后转读历史系,季念外语系。两人虽为同窗,但日后走向了不同的人生道路。胡乔木走的是革命之路,季羡林走的是学术之路。

胡在清华大学历史系只读了一年多,就因从事中共地下工作暴露身份被迫离校。之后,被调到共青团北平市委担任市委委员、宣传部部长。再之后,胡在盐城、杭州、上海从事革命活动,于1937年奔赴延安。

季羡林在清华四年,专心读书。毕业后,回到母校山东省立济南高中教了一年书,即赴德留学,一去就是十年。此时,胡乔木早已到延安,成为毛泽东和中共中央政治局的秘书。

多年后,季羡林还清楚地记得胡乔木(当时叫胡鼎新)在清华大学从事革命斗争的一些往事。早晨,在盥洗室同学们的脸盆里,常常会发现革命传单,是手抄油印的,大家心里都明白,这出自胡乔木之手,但是没有一个人去告发。有一天夜里,胡乔木摸黑坐到季羡林的床头,劝他参加革命活动。季虽然痛恶国民党,但对于政治斗争,他的态度却是逍遥派,不参与,也没有兴趣介入这种斗争。他的主要志趣在于追求知识。所以尽管胡乔木苦口婆心,反复劝说,他却只同意到胡主办的工友子弟夜校去上课。至于让他参加其他革命活动,他硬是没有点头同意。

胡乔木、季羡林

季羡林于1946年回到阔别十年的祖国,在北京大学任教。1949年春夏之交,他忽然接到胡乔木从中南海写来的信。信中说:“你还记得当年在清华时的一个叫胡鼎新的同学吗?那就是我,今天的胡乔木。”季羡林当然记得那个面容清秀、说话带苏北口音的老同学,原来当年那个在学生洗脸盆里撒传单的革命青年已经是毛泽东的秘书兼中共中央宣传部副部长。

胡乔木在信中告诉季羡林,现在形势顿变,国家需要大量的研究东方问题、通东方语文的人才。他问季是否愿意把南京东方语专、中央大学边政系一部分和边疆学院合并到北大来。季羡林看完信后激动不已,简直不敢相信自己的眼睛。我们知道,北大东语系是1946年季羡林归国后创建的,建系初期,一个流行的说法是“六七个人,七八条枪”,是北大最小的系。教师除季外,还有王森、马坚、金克木、马学良、于道泉五位。学生人数比教师人数还少。最初创建东语系时,东语系有个说法叫“俩人班”,意思是说东语系的系主任是季羡林,然后有一个秘书叫王森,实际上全系所有的政务大事也包括好多杂事都是他们两个人来负责。

所以季羡林立即给胡乔木回信,表示完全同意。信发出不久,胡即到北大拜访季羡林。旧友重逢,倍感亲切,胡特意告诉季:“东语系马坚教授写的几篇文章:《穆罕默德的宝剑》、《回教徒为什么不吃猪肉?》等,毛先生很喜欢,请转告马教授。”胡乔木是个细心人,他没有称“毛主席”,而是用了“毛先生”这个词,这给季羡林留下了难忘的印象,也表现出胡对季的尊重。很快,南京东方语专和中央大学边政系、边疆学院的师生高高兴兴地来到北大,这些师生们的铺盖还没放稳,又开始了1952年的院系调整,这一次东语系得了个第一。据《北京大学记事》记载:1952年8月25日,东语系共有教师42人,旧生324人,新生30人,保送干部120人,师生总数为516人,位居全校之首。

1951年,中国政府要派出第一个大型文化代表团出访印度和缅甸。此时兼任文化教育委员会秘书长的胡乔木,正参与组团出访之事。胡乔木想到了担任北京大学东语系主任、正从事印度文化研究却一直无缘访问印度的季羡林,于是,他给季写信,问他是否愿意参加代表团。季当然非常愿意,也非常感谢胡乔木的关心。于是他随代表团于1951年9月20日离开北京,次年1月24日返回,出访达四个月,畅游了印度和缅甸。

相交一甲子,友情是浓是淡

自新中国成立初两位老同学联系上之后,胡多次前往季家看望,可季却“来而不往”,一次也没有去过胡家。胡心里常常惦记着这位老同学,在北戴河休养期间买回来的大只海螃蟹,也总想着送一筐给季尝鲜。别人给他送了上好的大米,他要送给季一份,可季什么东西也没有赠过胡乔木。季剖析过自己的心理:“这是一种什么心理?我自己并不清楚。难道是中国旧知识分子、优秀的知识分子那种传统心理在作怪吗?”“我是一个上不得台盘的人,我很怕见官。”在季看来,老同学胡乔木已经是个“大官”,作为中国传统的知识分子,季极力避免“攀龙附凤”之嫌。胡的“官”做得越大,季越是与这位老同学拉开距离。但胡对此却从不介意,一如既往地关心照顾老友。

终于有一回,季羡林去了胡家。那是1986年冬天,胡通过季的儿子季承捎话给季,说他想找季谈谈,问季愿意不愿意到他那里去。季也正为学生的事忧心如焚,他担心学生年轻幼稚,感情容易冲动,一旦事态扩大,后果不堪设想,所以一听到胡乔木的邀请,立即应承。胡把自己的车派到北大,把季接到中南海他的住处。外面刚刚下过雪,天寒地冻,但胡乔木的家中却温暖如春。胡全家人都出来作陪。谈话是在两个老友之间进行的。谈话开始,胡开宗明义,首先声明:“今天我们是老友会面,你眼前不是政治局委员、书记处书记,而是六十年来的老朋友。”季是个聪明人,当然完全理解他的意思,于是便把自己对青年学生的看法,竹筒倒豆子般和盘托出,毫不隐讳。他们谈了一个上午,只是季一个人在说话,胡一直静静地听。季说了很多,但要旨非常简明:“青年学生是爱国的。在上者与年长者唯一正确的态度是理解与爱护,诱导与教育。”最后,胡说他完全同意季的意见,并要把季的意见带到政治局去。

季羡林一生不愿意麻烦人,尤其不愿意麻烦在高位的人。所以即使是胡这样的同学,为个人的事情,他也不愿意求人,不愿意沾他的光。但是有一件事却迫使季找了一次胡。

那是1991年9月,季羡林在聊城参加了傅斯年学术研讨会之后,随代表们到临清参观名胜古迹。接待他的是当时的副市长马景瑞。在陪同参观临清古塔的时候,马景瑞突发奇想:当时的临清古塔为维修一事已争取很长时间却没有结果,这次如果由季先生出来说说话,国家文物局能否破例拨款维修古塔呢?于是抱着试试看的态度,他把想法向季提了出来。季让他们准备一点材料。10月,马景瑞到北大送材料时,季告诉他们已经给胡乔木写了信,内容是:我这次回故乡临清,当地党政领导向我提出临清舍利宝塔的修复事宜,我是一介书生,两袖清风,心有余而力不足,没有办法,只好请您帮忙。季为了家乡的古迹,破例求人,而胡倾全力相助。经胡乔木和国家文物局负责人的批准,舍利宝塔的修复问题得到圆满的解决。

到了晚年,胡乔木的怀旧之情愈加浓烈。他最后一次到季家,是夫人谷羽陪他去的。不过,谷羽和季羡林的儿子到楼外去闲聊,屋里只有他们两位老友。季万万没有想到,这是胡最后一次到他家。不久,季就听说乔木患了不治之症。听到这个消息,仿佛当头挨了一棍,他怎么也不愿意相信这是真的。一辈子都没有主动去看望过胡乔木的他,这次真想破例主动到胡家看望。但胡无论如何也不让他去,无奈只好服从安排。

1992年8、9月间,胡乔木委托他的老伴谷羽给季捎信,让季去看他。季羡林知道,这是要同自己诀别了。他怀着十分沉痛的心情来到胡住的医院。一进病房,就看到乔木仰卧躺在床上,吸着氧。乔木看见老友,显得很激动,抓住季的手,久久不放。看来胡也知道这是他最后握老友的手了。胡突然想起了在《人物》杂志上读过的季羡林写的《留德十年》的文章,连声说“写得好,写得好”。此时此刻百感交集的季羡林,连忙答应,书出版后,一定送他一本。

这是两位老友见的最后一面。不久,胡乔木就离开了人世。

季羡林的《留德十年》出版后,他想到胡乔木的墓前焚烧一本,以慰其在天之灵。然而,按照胡乔木的遗嘱,他去世后,骨灰都撒到了他战斗过的地方,连骨灰盒都没有。季羡林手捧这本小书,泪眼模糊。

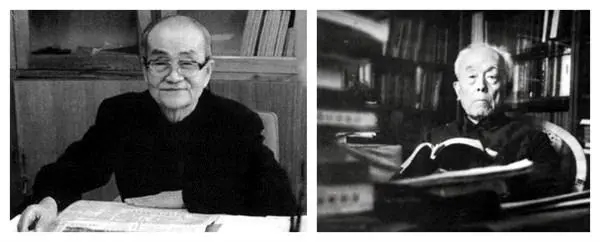

老年胡乔木

季与胡相交60年。胡乔木生前,季羡林有意回避,从不主动接近。胡乔木去世后,季老常常想到他,顿生知己之感。是的,胡乔木是理解他的。他知道季羡林“不是此道中人”,所以从不向他流露为“仕”的感受;知道他有知识分子的“传统心理”,从不苛求于他,交往中总是积极主动。甚至胡好心约季和他一起到甘肃敦煌参观,而季由于厌恶地方对中央大员逢迎招待、曲尽恭谨的场景,而婉言回绝他,他也能理解和宽容。季又何尝不是胡乔木的知己呢?人们只看到胡严肃的外表,而季读懂了他丰富的内心和正直的实质。他说:“平心而论,乔木虽然表面很严肃,不苟言笑,他实则是一个正直的人,一个正派的人,一个感情异常丰富的人,一个脱离了低级趣味的人。”

来源:胡说魏道