有的人见过很多次,留下的印记却是淡淡的;有的人,一次之见,却铭心刻骨。与作家陈忠实一面之缘,对我而言,就是没齿难忘。

喜欢舞文弄墨的我,十几年前报了西安交大的国学班学习。读书期间,坐在第一排的一位女士引起了我的注意。她听课最专心,笔记清晰。下课,学员们三五成群天南地北地胡侃乱谝,她总是喜欢坐在位置上,整理笔记。我坐在她后面,知道了她叫陈黎力,是律师。她衣着朴实,说话慢条斯理。彼此谈话很投机,她和大多数人一样,见面喜欢喊我“文哥”。

半年后的一天,偶尔与别人谈话间我才知道,她居然是大作家陈忠实的女儿。

陈忠实的《白鹿原》,几乎家喻户晓人人皆知,被誉为中国的巴尔扎克,作品获茅盾文学奖等。黎力如此低调,让我好一顿埋怨。

近水楼台先得月。借着这层同学关系,2014年8月的一个晚上,我终于如愿。

虽然不止一次查过先生的资料,知其性格任达随性,待人真诚,真正见到他,着实让我吃惊不小。那天,先生比百度上的照片苍老许多,随意穿件二股筋白背心,下身着松紧带大裤衩,手里摇着巴蕉扇,俨然一位邻家大叔。见我们进来,他腼腆得像个孩子。黎力介绍我后,先生点了点头,轻轻握手。我说:“我是您忠实的粉丝,也是一个文学爱好者,很希望听听您的教导”。

静静听我说完,他用浓重的关中方言对我言道:“写作,是一个很辛苦的差事啊,‘热爱是最好的老师’,持之以恒,能忍受孤独,才会有所成。特别要注意深入生活,在生活中找文字,不要闭门造车,不要急于求成,更不要被名利所困,要努力写出生活的真实。”

语重心长一番话,让我醍醐灌顶。望着他那双炯炯有神又充满期待的眼睛,我热血沸腾。之后,一老一少两文人,自然拉呱起了共同话题。

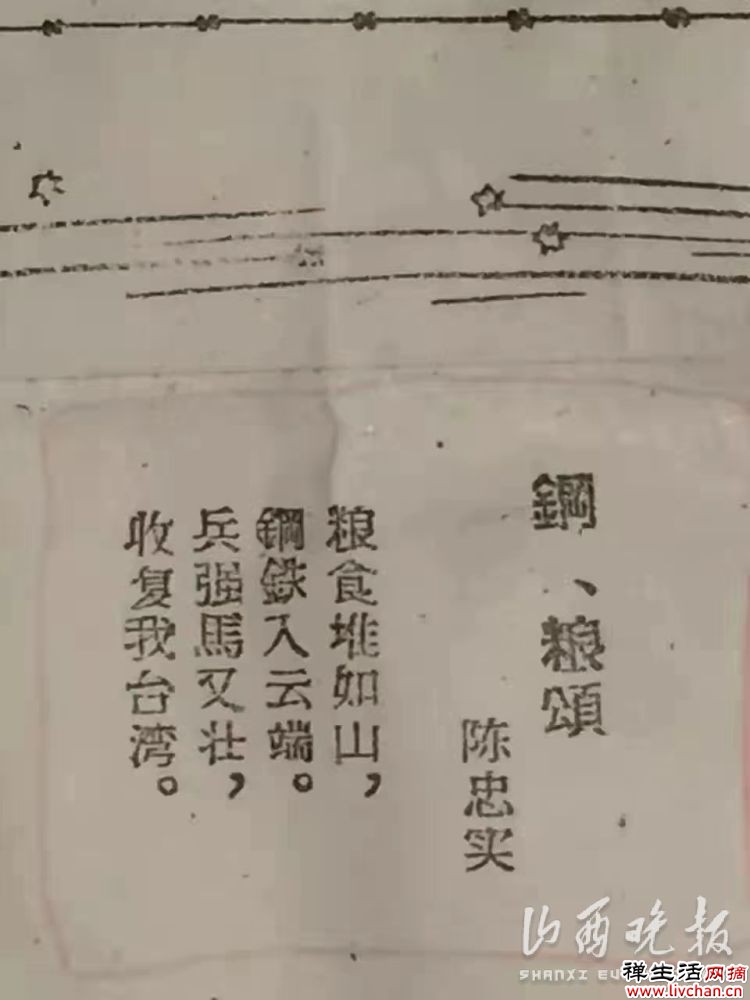

先生告诉我,1958年他发表的第一部作品,只是一首打油诗,“粮食堆如山,钢铁如云端。兵强马又壮,收复我台湾。”短短四句,立意高,有很强的时代烙印,他当时十六岁。

临走,我提出想和先生合影,他马上站起身,一声不吭就进了里屋。顿时,我尴尬了,心想,是不是老先生不乐意和我们这个不速之客合影照相?我正为自己的冒失懊悔时,只见先生穿了一件短袖衫走了出来,轻声说,“我穿短裤,照上半身就好。”然后把他题给我的书法作品“雅缘”,取来做背景,遂有了这张珍贵的合影。

临别,我诚挚邀请先生来山西走走看看,先生当即愉快地接受了我的邀请。

返晋不久,我做了一个行程安排,邀请先生来访。黎力告诉我,先生年纪大了,患有多种疾病,我在行程上设计了几个在服务区逗留的计划,热切等候,再续秦晋文事之雅缘。

2016年4月29日,我正在杭州出差,忽然在网上看到一则消息:中国当代著名作家、中国作协副主席陈忠实先生,今晨七点四十分西安病逝,享年七十三岁。

一切来得太突然了!

闻讯,我马上订了第二天的机票,从杭州直飞西安。

记得,我当时穿着一件花格子衣衫,下飞机第一件事就是直奔商场买件素衣。在商场,风尘仆仆风风火火着急忙慌间,我隐约感觉到了卖场工作人员的不满。当告诉她,买衣服要去吊唁陈忠实先生时,她的态度发生一百八十度大转变,立马帮我挑选。“这件衣服好,您的着装风格,以后也能穿。陈老师,一个大作家,没有半点丑闻,没有半点架子,我们这些普通百姓都热爱他。”她像是在对我说,又好像是在对自己说。

这时,站在一侧挑选衣服的一对老年夫妇也加入了进来,“一个好老头,走得太突然了!我昨天就去过了,许多人都在那里,院子里满满当当”。他说,除了老爷子的粉丝,西安有许许多多的群众都排队吊唁。

路上得知,先生吊唁分三个地方,公祭在陕西省作协、陈忠实纪念馆,私祭就在家里。黎力同学拉着我,飞也似地赶至家里。我郑重地在先生遗像前,烧香,鞠躬,悲伤之情难以自抑,不禁泪水沾襟。

先生离世,上至达官显贵、下到普通百姓十分震惊,纷纷悼念。为何大家会如此爱戴先生?答案,除了写出巨著《白鹿原》,他品格高洁、淡泊名利、谦虚质朴、真诚善良的性格,才是真正原因。从先生身上,我似乎明白了,人格,是你自己做出来的,老百姓的眼睛是雪亮的。一个作家,一个名人,一言一行,老百姓是最清楚。“伟大和平凡并进”,这句话用在陈忠实身上,再形容不过了。

吊唁完先生,我就有了写作长篇小说的信念。终于,我的第一部长篇小说,《我们这代人》,今年元月中国言实出版社出版发行。一个有着一面之缘的山西后生,我终于可以告慰先生了。

明天是老先生去世的第六年纪念日,我写此小文以表达深深怀念。