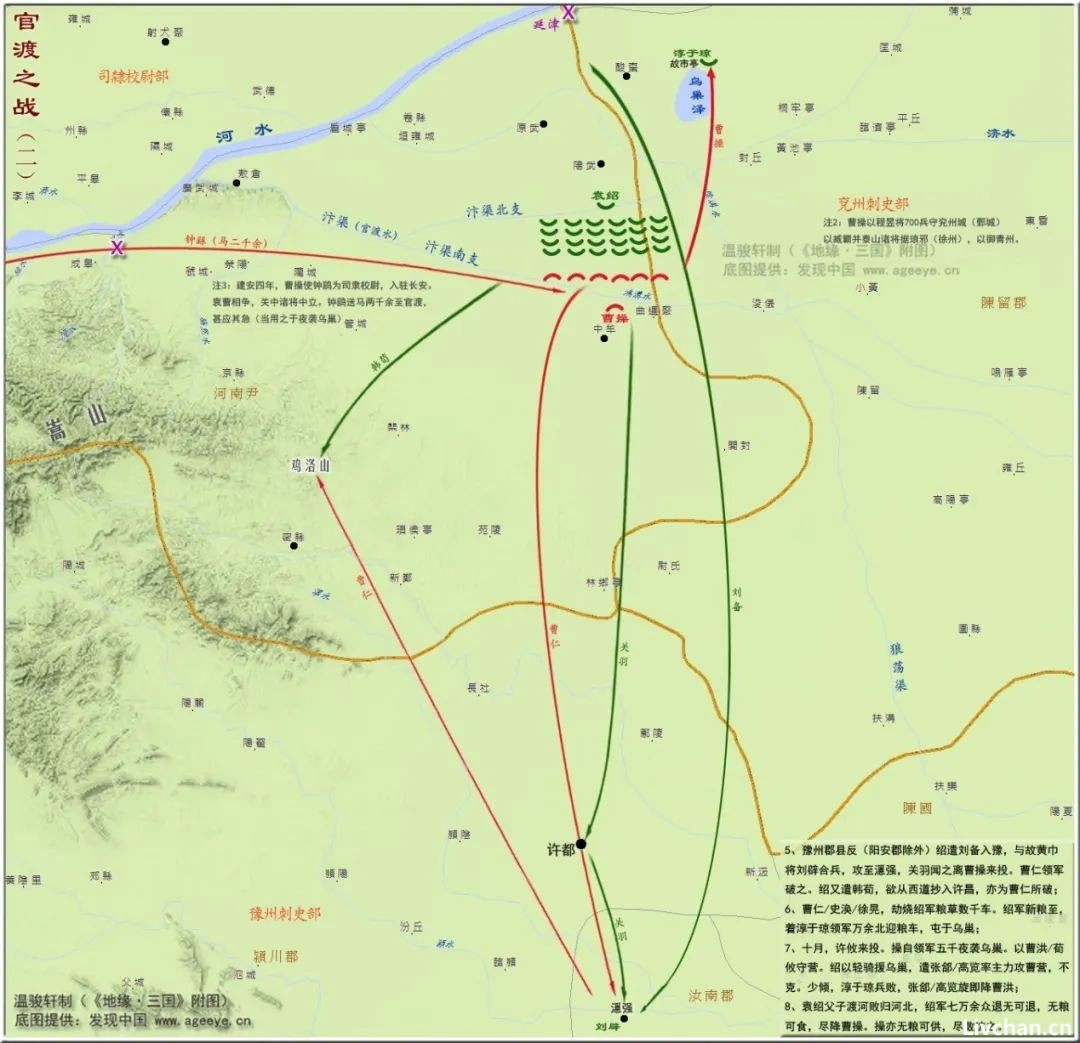

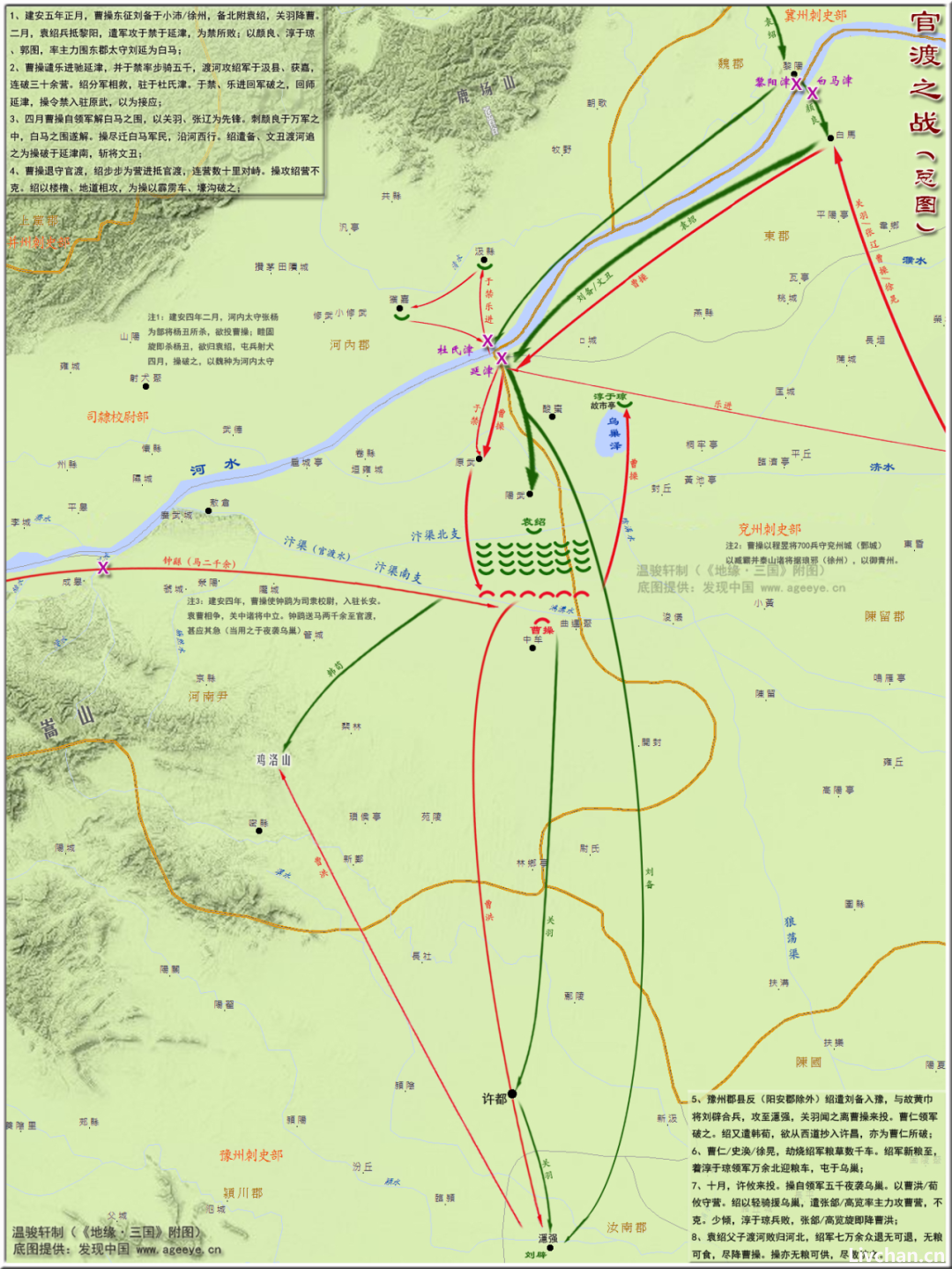

公元200年,三国三大战役之一的“官渡之战”以曹操的胜出而告终。

所谓三国三大战役指的是:官渡之战、赤壁之战、夷陵之战。有一种说法,这三大战役之所以能够在众多三国战役中脱颖而出,是因为它们都是以少胜多的战役。其实并非如此,历史是以成败论英雄的。只要胜了,谁又会管你是否以强凌弱。这三场战役之所以如此重要,是因为它们共同奠定了曹操、孙权、刘备三分天下的地缘政治格局。

这当中官渡之战,决定了秦岭淮河以北的中国北方地区归属;赤壁之战让曹操暂时放弃了南方半壁天下;夷陵之战则迫使蜀汉接受荆州归属孙吴和曹魏两家,自己只能以益州一州之地北伐的局面。这样算下来,官渡之战却是最重要的。如果获胜的是袁绍,那整个三国时代的格局就彻底改变了。

1

为什么说“官渡”是天下之中

说起官渡之战,大家首先要清楚“官渡”在哪里。其实官渡并不是一个城关,它其实是一条运河,的正式名称叫作“官渡水”。

说官渡水大家会有点懵,那它的另一个名称“鸿沟”你肯定听过。是的,你没有听错,官渡水其实就是鸿沟的另一个名称。秦末刘邦与项羽在鸿沟之侧争夺天下,汉末曹操与袁绍又在官渡水之侧,决定谁才是天下的主导者,一切迹象都表明无论这条河流叫鸿沟还是叫官渡水,它能够屡屡成为关键先生的背后原因,决没有那么简单。

中国文明底色是由黄河塑造的。不过这条中国人的母亲河,却显得有些暴虐。由于黄河从青藏高原发源之后,便流入了土质疏松的黄土高原,导致黄河在进入华北平原后,成为了世界上含沙量最高的河流。

这种特质往好了说,可以将更多上游土壤送至下游,沿岸线形成更多的陆地。根据黄河水利委员会统计,仅1954年到1982年期间,黄河就在山东境内造陆1100平方公里,海岸线则平均每年外延0.47公里。

问题出在黄河过高的含沙量上,黄河水携带的黄土很多等不到出海口就会自然沉淀到河床底部。久而久之等到河床高度接近河岸时,在洪水的冲刷下黄河便会漫流改道。由于径直向东会碰到山东境内的山地阻挡。黄河可以选择绕到山东的北边,从渤海入海;还是从山东南面由黄海入海。

成年人不做选择,黄河也不。于是历史上的黄河就跟一把大扫把一样,时而在华北平原北部,侵夺海河流域河流的河道,从渤海入海;时而从南部侵夺淮河流域河流的河道,从东海入海。

虽然如此不稳定,但在南宋以前黄河祸害的主要还是河北地区。中国的考古研究者很早就发现了一个奇怪的现象,那就是河北的平原腹地,缺失着从新石器时代晚期一直到商周,乃至春秋时代的古文化遗址。整个河北地区在那个时段的遗址,基本上都是贴着太行山、燕山,以及山东境内的山麓平原而生。

虽然如此不稳定,但在南宋以前黄河祸害的主要还是河北地区。中国的考古研究者很早就发现了一个奇怪的现象,那就是河北的平原腹地,缺失着从新石器时代晚期一直到商周,乃至春秋时代的古文化遗址。整个河北地区在那个时段的遗址,基本上都是贴着太行山、燕山,以及山东境内的山麓平原而生。

这种现象的出现显然是因为水患。如果追溯的话,有很大可能性是大禹治水的结果。《尚书·禹贡》中记载大禹治理过的黄河“北过降水,至于大陆;又北播为九河,同为逆河入于海”。意思是说大禹将黄河洪水北引至古大陆泽(位于今河北邢台境内),然后再漫流成多条河流注入渤海。

从地缘角度看,大禹的这种做法是很合理的。以当时的生产力而言,大禹肯定没办法像传说中描述的那样到处去治水。但确实可以做到集合人力,选择到底是从黄河北岸还是南岸决口,让黄河洪水从这个方向漫流出去泄洪。只不过被选择直面黄河之水的这个方向,会变身成为黄泛区,被迫承受黄河周期性漫流的命运。

最终被牺牲的是河北地区,而那些避受黄河水患的黄河以南地区,便成为了稳定而又富庶的“中原”地区。由此你也会瞬间明白,为什么河南会成为中原的代名词。同时“中原”又会成为“中国”最初的所在。

不管黄河北流是不是大禹治水的结果,有一点都可以肯定,那就是黄河水在三国时代以及大部分历史时期,都是从山东之北入海。不过这也导致了一个问题,那就是黄河之水自此就没有办法,与南边的淮河水系发生联系了。

不管黄河北流是不是大禹治水的结果,有一点都可以肯定,那就是黄河水在三国时代以及大部分历史时期,都是从山东之北入海。不过这也导致了一个问题,那就是黄河之水自此就没有办法,与南边的淮河水系发生联系了。

那么官渡水为什么又会成为关键先生呢?别急,谜底马上就会揭晓。

对应中原概念的河南省,有三个最知名的城市作为代言人:西侧的洛阳、东侧的开封,以及位于二者之中的郑州。一个存在于大多数人心中的误区,是认为上述三个城市都属于黄河流域,但事实上在地理层面,只有洛阳属于黄河流域,而郑州和开封都属于淮河流域,哪怕它们离黄河是那么的近。

这是因为黄河在从洛阳奔涌而出进入华北平原后,就不再从南岸接收支流。黄河以南那些流淌在大平原上的河流,在水系上都属于淮河流域。解剖这个河南省的水系你会发现,以其省会郑州、古都开封为起点向南,整个河南省有超过50%的面积(8.61万平方公里/16.7万平方公里)属于淮河流域。

换而言之,从地理层面看,所谓中原的原始范围指的是:洛阳盆地以东、山东丘陵以西、黄河以南、淮河以北的这部分黄淮平原。

回到官渡水为什么会成为关键先生的问题上来。中原地区作为天下之中,首先还是因为它的位置。这片大平原西承黄土高原、北接黄河漫流的河北平原、东止山东丘陵,南临淮南以南的江淮地区。不过居中未必会成为枢纽,除非它能够成为南北交通大动脉。

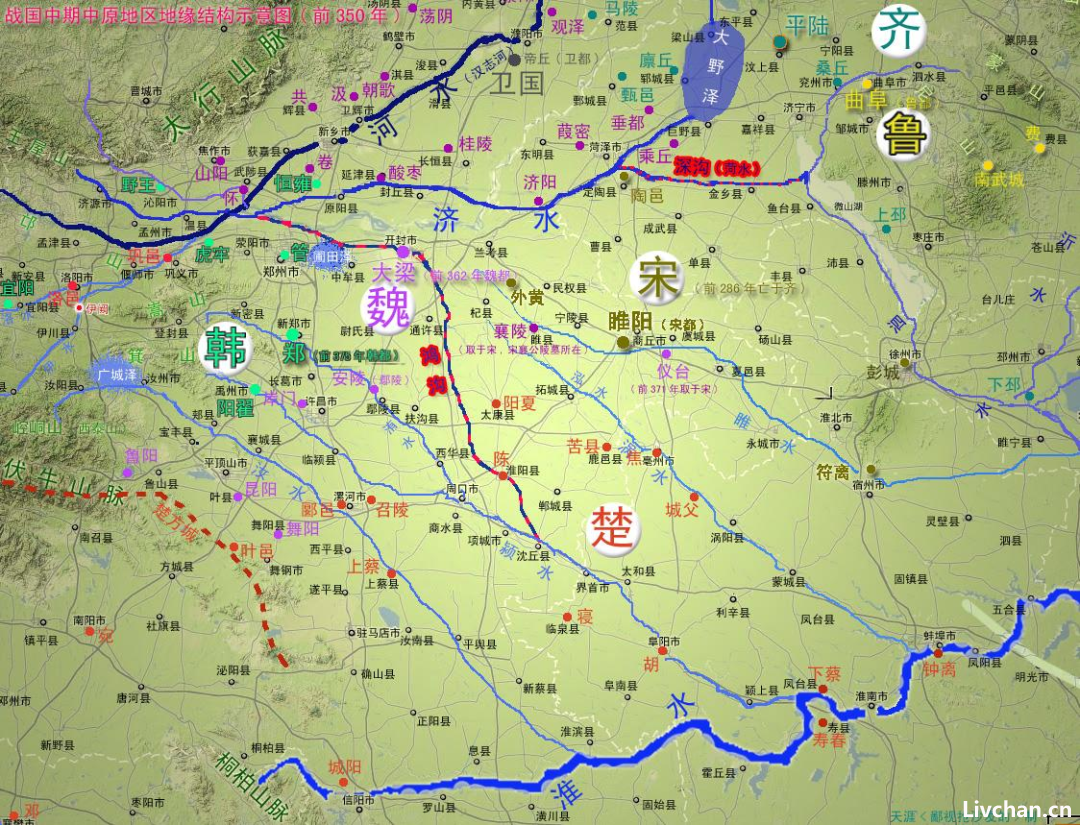

以中原地区的水系属性而言,这个问题就变成了需要在黄河与某条淮河左岸支流之间,挖通一条运河。这项工程最终在公元前361年时,由将都城从山西的安邑东迁至大梁的魏国首次启动,并于10年后完工。这个大梁就是现在的开封,而这一经由开封连接黄淮水系的运河工程就是鸿沟。

鸿沟运河西起洛阳盆地东侧的河南省荥阳市,经过郑州及其所辖的中牟县北部,在开封(汉时名“浚仪”)接入淮河水系。于是你会看到,就中原这个概念来说,是由黄河与淮河共同造就的。洛阳作为黄河的代言人,而开封作为淮河流域的北部边界,都有资格认定自己是中原之中。

鸿沟运河西起洛阳盆地东侧的河南省荥阳市,经过郑州及其所辖的中牟县北部,在开封(汉时名“浚仪”)接入淮河水系。于是你会看到,就中原这个概念来说,是由黄河与淮河共同造就的。洛阳作为黄河的代言人,而开封作为淮河流域的北部边界,都有资格认定自己是中原之中。

不管洛阳还是开封被选择,政治家和将军们都会知道,连接两城这条运河才是真正的天之下中,无论它叫鸿沟、官渡水,还是其它名称。

2

曹操与袁绍的地缘实力谁更强

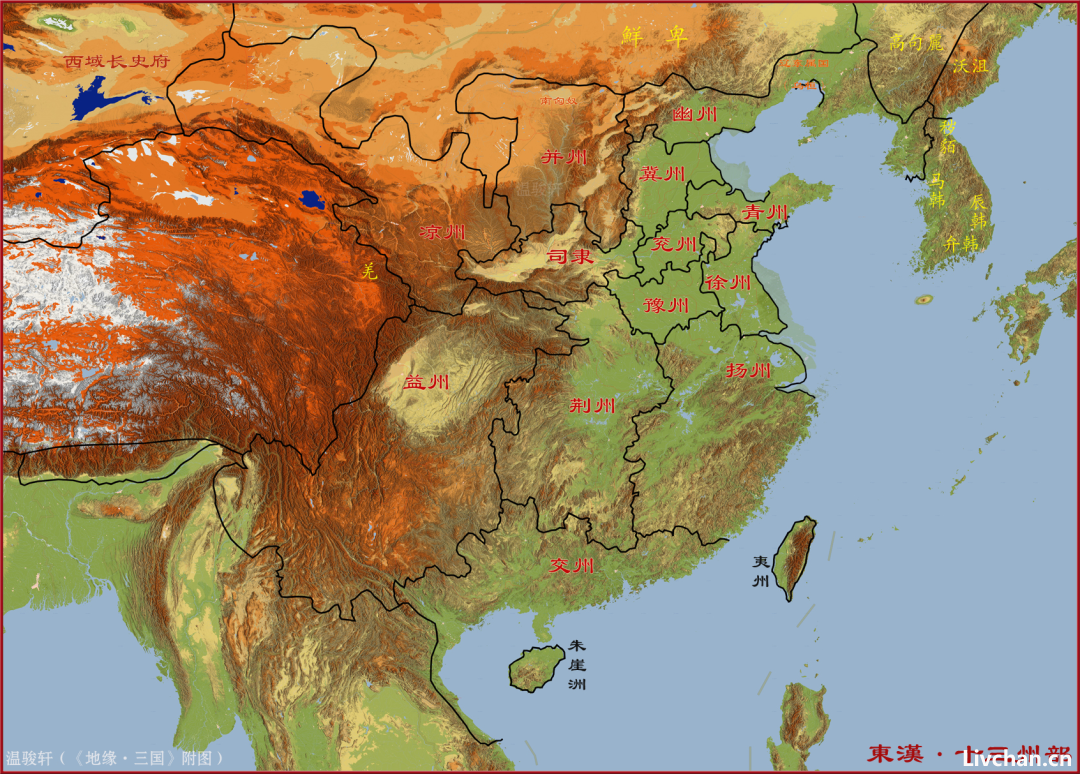

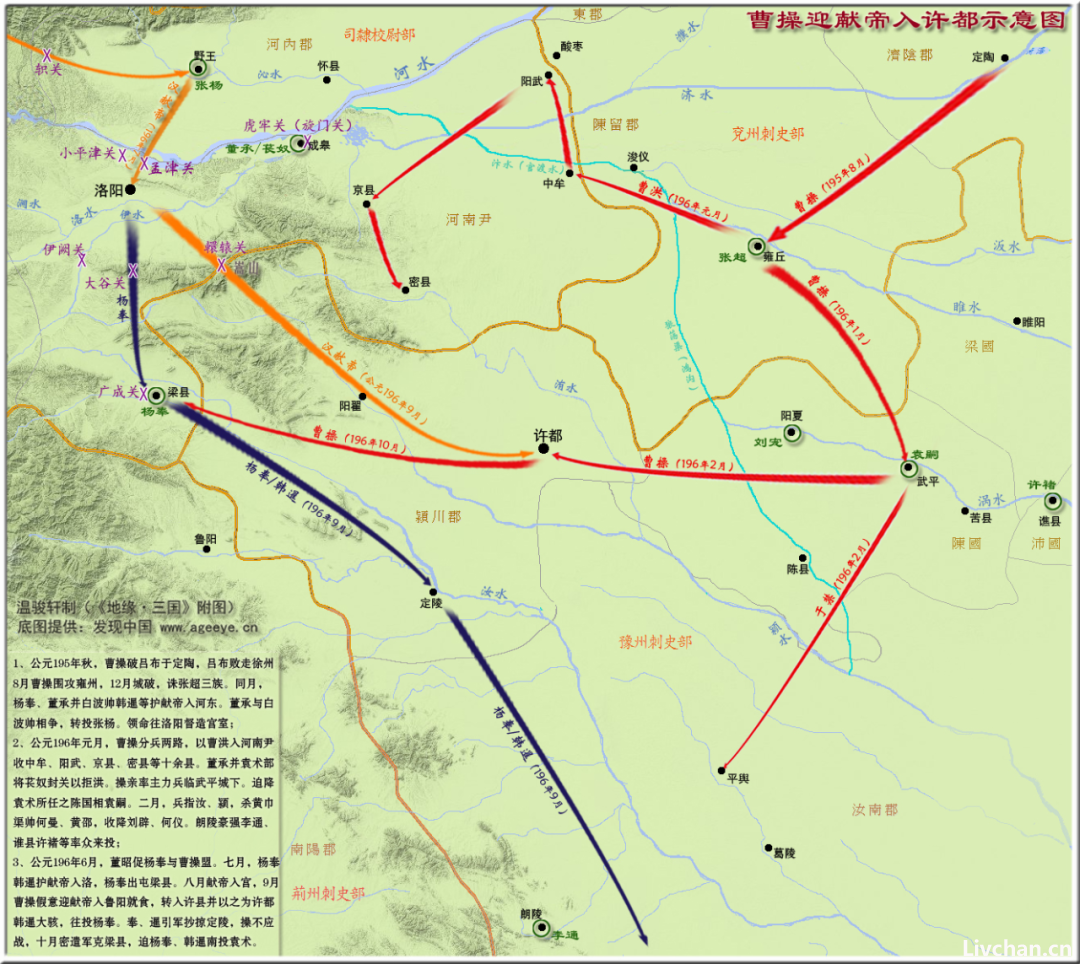

以公元200年的地缘政治格局而言,袁绍控制了黄河以北的:冀州、幽州、并州三州。此外公元196年,袁绍还派遣长子袁谭进入青州,赶走了青州刺史孔融,拿下了游离在华北平原之外的山东半岛。

反观曹操这边,帐面实力也是四个州,包括位于黄河之南的:兖州、豫州、徐州,以及包含洛阳、长安的中央直属地“司隶校尉部”。汉朝并没有专门为中原设置一个行政区,而是将之分割归入了兖州、豫州、司隶三部分。洛阳和官渡水归于司隶、开封属于兖州,曹操给汉献帝选的新都许昌则属于豫州。

不管行政上怎么分割,都意味着曹操完整控制着中原。袁绍想得中原之地,本身是没有错的。毕竟长久以来的认知是得了中原才是算得了天下,以至于“中原”这个词与“中国”这个词在很长一段时间是划等号的。为此周瑜劝孙权迎战曹操时才会说道“彼所将中国人,不过十五六万”。

以此来说,官渡之战在当时的认知中,可以算得上是一场关于“中国”的争夺战(现下的中国概念则与当时的“天下”对应)。

然而占据中原并不代表曹操在官渡之战前,就是有地利优势的一方。虽然古人常说“得中原者得天下”,但如果你只占着中原之地,那就会面临成为四战之地的境地。当时的曹操就是这么个情况,北边有实力最强的袁绍;西边有以马超为代表的凉州集团蠢蠢欲动;南边有刘表、孙权。连东边的山东也已经被袁绍所控制。

从这个角度说,袁绍其实并不用急着南下。田丰当时给袁绍出了个“三年疲曹”计划。建议袁绍对内把重点放在恢复农耕、积蓄力量上,对外则用奇兵不断骚扰曹操,使之疲于奔命,人民不能安居乐业。

很可惜,袁绍最终还是选择了速进,希望一战而定鼎中原。之所以会做此决定,是因为袁绍在地缘上失了先手。

一提到地缘,大家往往会和古人常说的:天时、地利、人和三要素中的“地利”对应。其实并非如此,地缘研究的是人与环境的关系。这个环境即包含自然环境,也包含社会环境。从这个角度说,天时地利人和都是地缘要素。就像我在《地缘看三国》一书中,并不只会跟大家解读山脉、河流,气候土壤,还会将解读每一片土地的人文传承一样。

袁绍在地利和人各上是占优的。就像刚才分析的那样,曹操控制的中原地区在当时是一片四战之地;其实袁绍在人和上也有优势。曹操的控制区是东汉末年人口损失最严重的区域(这其中当然离不开曹操自己的贡献,比如对徐州的两次屠杀)。相比之下,袁绍的控制区情况却要好得多。

这点从官渡之战的兵力上也可以看出。袁绍的兵力可以确定超过10万,《三国志·武帝纪》记载,在官渡之战时曹操手下兵力不满一万,其中伤者还占了二三成之多。曹操的这个兵力数字是很让人怀疑的,就连为《三国志》作注的裴松之都很是怀疑。怀疑归怀疑,但曹操的兵力远少于袁绍却是可以确定的。后来曹操收的冀州之后就感叹,“昨案户籍,可得三十万众,故为大州也”。

不管三十万是指户数和壮丁,都可以证明袁绍在人力资源上是有优势的。而且袁绍这个人虽然优柔寡断,用人也存在很多问题,但对老百姓却是好的。《献帝春秋》记载 “绍为人政宽,百姓德之。河北士女莫不伤怨,市巷挥泪,如或丧亲。”

老百姓又拥戴,真要是打起消耗战、持久战来说,袁绍完全可以做到以本伤人。

然而在天时方面,袁绍却是失了先机。这个天时就是天下正统,再具体点说就是汉献帝在谁手上。公元195年汉献帝出逃长安,准备东归洛阳。袁绍的谋士头号谋士沮授向他提出了迎献帝入邺城建都的方案,还说出了著名的“挟天子以令诸侯”的名言。

是的,你没有看错,这句话不是出自曹操阵营,而是出自袁绍一方。完整的策略为“挟天子以令诸侯,畜士马以讨不庭,谁能御之”。

是的,你没有看错,这句话不是出自曹操阵营,而是出自袁绍一方。完整的策略为“挟天子以令诸侯,畜士马以讨不庭,谁能御之”。

曹操这边的说法则是“奉天子以令不臣”,具体是他的谋士毛玠提的。不管挟天子也好,奉天子也罢,重要的是要把天子抓在手中。天下虽然大乱,但上至勋贵、下至百姓,都还出生在汉朝,绝大多数人天然会视汉朝为正统。天子在手,便有了号令天下的底气。

可惜袁绍没有听,等到曹操把汉献帝迎入许都更是追悔莫及了。急于夺回天子这个“天时”,是袁绍寻求速战的根本原因。地缘因素要经过较长的时间,才能显示出决定性影响。像三国后期,天下大势已定,君主更迭、将领的努力,都很难影响大势的走向。但在大乱之初,创业的英雄们的确可以通过个人努力,抢占一个好身位,甚至通过一两场重大战役的胜利得了天下。

这也是为什么三国故事流传了那么久,其实大家真正感兴趣的都只是前半部分。因为没有人真的喜欢,三分已定之后的那种无力回天感。

这也是为什么三国故事流传了那么久,其实大家真正感兴趣的都只是前半部分。因为没有人真的喜欢,三分已定之后的那种无力回天感。

3

结语

行文最后还想就官渡之战做一个有趣的假设。

尽管中原地区因为其居中的枢纽位置、优越的农耕条件,而成为了兵家必争之地,但回顾历史你有没有发现,这一地区给人的感觉却依然是大灾不断。

追溯起来,这件事情与北宋的灭亡有关。公元1127年,金军攻破开封,将宋徽宗、宋钦宗二帝与大量宗室、财口掳走之后。次年金军再次南下,当下的汴京守将杜充在南撤之下,为了阻止金军南下,主动将黄河南岸的堤坝扒开,将黄河与淮河之间的中原地区变身为黄泛区。

虽然在之前的历史中,黄河曾经有多次南决的纪录,但在人为干预下都回归了北道。而这次杜充的做法,却开了一个恶劣的头。此后金人、蒙古人都学习了这以水为兵的法子。直至1938年,当时的国民政府为了阻止日军南下,于郑州北部的花园口再次扒开黄河大堤,将中原地区变成了黄泛区。

倘若袁绍当时也有这种想法,那么三国乃至中国后面的历史估计都要改写了。中原变成一片大灾之地的时间,也会提前800多年。所幸袁绍没有这样做,也没有这样想,只是想着在战场上战胜曹操。相比之下,曹操就要狠多了。甚至在战后因为粮食缺乏,而当即屠杀了七万多袁军战俘。

历史不能假设,但历史又像是个任人打扮的小姑娘。地缘视角是一种全新的方法论,也是一种客观而基础的方法论。就我个人的感受而言,有了这种方法论,我们再看到那些被粉饰过的历史时,能够少许多困惑吧。

来源于地缘看世界 ,作者温骏轩

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

-

如果说开发商为了卖房,打折降价、送车位、免物业费等等,这些都算常规操作,那么雇人当房托就已经非常奇怪。早在2021年,就有媒体报道,“本来看房看得好好的,突然就有人砸...

如果说开发商为了卖房,打折降价、送车位、免物业费等等,这些都算常规操作,那么雇人当房托就已经非常奇怪。早在2021年,就有媒体报道,“本来看房看得好好的,突然就有人砸... -

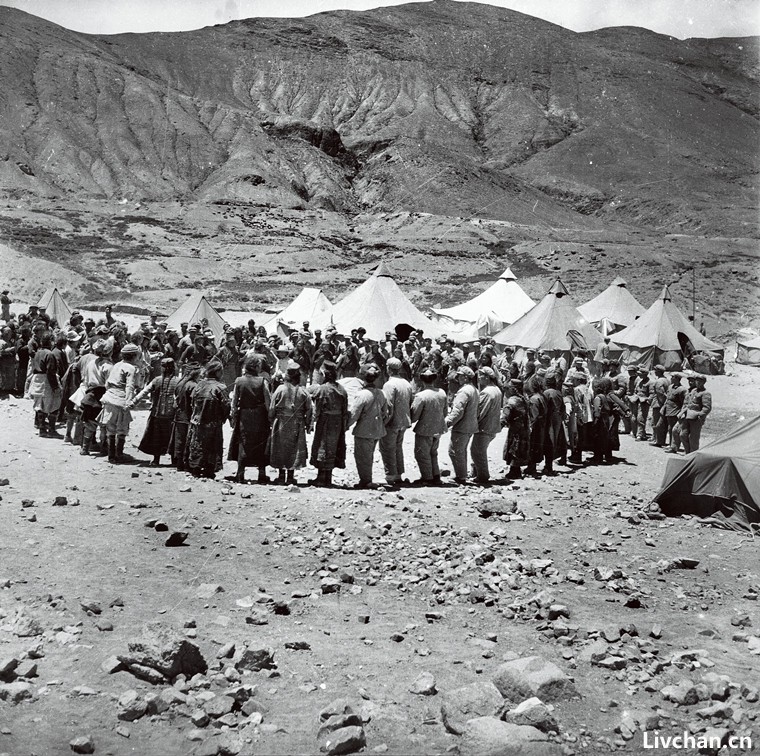

本文转自党史文苑西藏和平解放以来,毛泽东对西藏民主改革态度一直十分慎重。八届二中全会上,他提醒大家对西藏的发展前景不要太乐观。但同...

本文转自党史文苑西藏和平解放以来,毛泽东对西藏民主改革态度一直十分慎重。八届二中全会上,他提醒大家对西藏的发展前景不要太乐观。但同... - 中国传统学术没有哲学科学数学逻辑学之名。这些词语都是外来语,主要来自日文。中国传统学术即所谓国学,现在貌似很热,其实也很少讲清楚的。近期永乐大典被炒的大热。有人甚...

- 在历史的长河中,改革始终是推动国家发展与社会进步的关键力量。然而,回顾中国的改革历程,我们会发现一个严峻的现实:改革若不触动利益集团,没有不失败的。洋务运动作为中...

- 众所周知,计算机是20世纪最先进的科学技术发明之一,对人类的生产活动和社会活动产生了重大而深远的影响。那么,计算机究竟是谁发明的呢?在西史叙事中,第一代计算机(电子...

- 破天荒头一回,除夕夜没开电视机。哪怕2023年、2024年连着两年在海外过年,最起码得空也还会看看重播。今年是彻底连打开电视看看春晚重播的欲望都没有了。年味变淡、春晚失宠...

- 2025年是很有历史份量的一年,因为它是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗战胜利是中华民族凤凰涅槃的伟大转折,是东方雄狮觉醒奋起的历史丰碑。中国战场牵制...

-

新疆为什么叫新疆?去新疆旅游的朋友一定要看,全网最全新疆史!

上一篇文章咱们讲到新疆既有美景,又有人文,是块宝藏之地。那新疆为什么叫新疆呢?今天咱们就以时间为顺序捋一捋新疆的前世今生。01 西汉:张骞凿空西域,丝绸之路开始新疆在... - 慕容垂转载自 李怡楚(lahen0923)01公元369年,前燕吴王、南讨大都督慕容垂率军击败了东晋大司马桓温。没想到却引来了摄政王慕容评和皇太后的猜忌。为了活命,慕容垂带着儿...

-

2015年的秋天,叙利亚战场,巴沙尔的政府军能控制的国土不足十分之一。此时,伊斯兰国在叙利亚和伊拉克以秋风扫落叶之势横扫各路诸侯,建立起恐怖统治。眼瞅着巴沙尔政权命不...

2015年的秋天,叙利亚战场,巴沙尔的政府军能控制的国土不足十分之一。此时,伊斯兰国在叙利亚和伊拉克以秋风扫落叶之势横扫各路诸侯,建立起恐怖统治。眼瞅着巴沙尔政权命不...