人民画家赵望云:被老虎凳折磨半死,60岁被打成半身不遂,含冤死去

凡畅读书

01

1966年,一群人提着木棒硬闯入赵望云的家,不由分说就逼着赵望云“认罪”。

赵望云正想开口问该认什么罪,两根木棒蓄足了力气齐齐砸向赵望云白发皑皑的头,顷刻间鲜血直流,赵望云昏倒在地。

第二天,60岁的赵望云就被确诊半身不遂,余下的日子只能躺在床上。

赵望云看着哭得泣不成声的孩子们,强颜欢笑安慰他们:“快快忘记掉,忘掉昨天的事。”

孩子们不解,为什么要忘了,这怎么能说忘就忘。

赵望云随后说:“因为只有这样,我们才能好好活着呀,孩子。”

要想好好活着,必须立即忘记经历过的痛苦,不止是这次,过往赵望云都是这么做的。

02

赵望云的人生是以惨收尾的,也以惨开头的。

1906年,赵望云出生在河北束鹿县一个兼营皮行的农民家庭,入读小学时,他是用“赵新国”的名字登记的。

从小学开始,赵望云就喜欢临摹《芥子园画传》,似乎每个画家的成名起点都离不开一本《芥子园画传》。

很凑巧的是,赵望云日后拒绝拜其为师的齐白石,最开始也临摹过《芥子园画传》,还临摹数百遍,得之要领,自成一派。

许是基本功练扎实了,赵望云小学毕业后,所画的山水四条屏、门神、年画已远近闻名了。

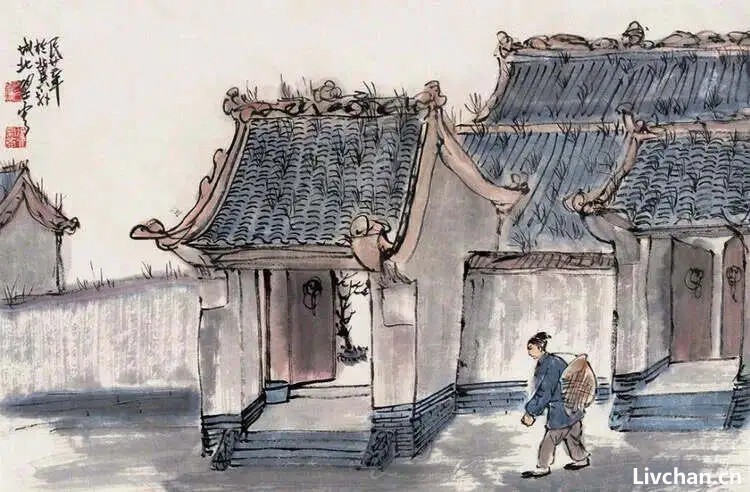

(年轻时的赵望云)

然而,这一切都是暴风雨来临前的假象。

赵望云13岁那年,父亲去世,14岁本就不好的家境再次往下坠,原本堪堪上得起学,现在赵望云只能辍学当学徒。

18岁母亲病逝,赵望云的处境更艰难了。

好在1925年,束鹿县富商,也是他的远房表哥,见这位表弟有几分天赋,愿意资助他去北京京华艺专,1927年又转入国立艺专学习。

赵望云进步神速,很快招来了同学的嫉妒与排挤,赵望云不喜与他人相争,就放弃了考取正式班,决心自学成才。

也就是在这时,他改名赵望云,立志要用画笔去再现苦难的下层人民。

他自己曾说:

“我是乡间人,画自己身历其境的景物,在我感到是一种生活的责任,此后我要以这种神圣的责任,作为终生生命之寄托。”

但任谁也无法料到,赵望云对这份自封的“神圣责任”,能虔诚到那种地步。

03

他在北京西郊农村,画下了人生真正意义上的第一幅作品《疲劳》,接着《贫与病》《雪地民生》陆续出炉。

九一八事变爆发,赵望云背着纸和笔,毅然决然回到硝烟弥漫的乡下,他穿梭在田间、村头、日军的哨卡中。

1932年,天津《大公报》看中了赵望云的画,特聘他为旅行写生记者。

而他每在报上刊登一幅画,就有个人小心翼翼剪下来,贴在专门的本子上,再附上一首诗,自费出版了一本《赵望云农村写生集》。

第二年,赵望云与这位“狂热粉丝”冯玉祥将军在泰山普照寺见面了,他们还一起合作创办《抗战画刊》。

(中间冯玉祥将军、右边赵望云)

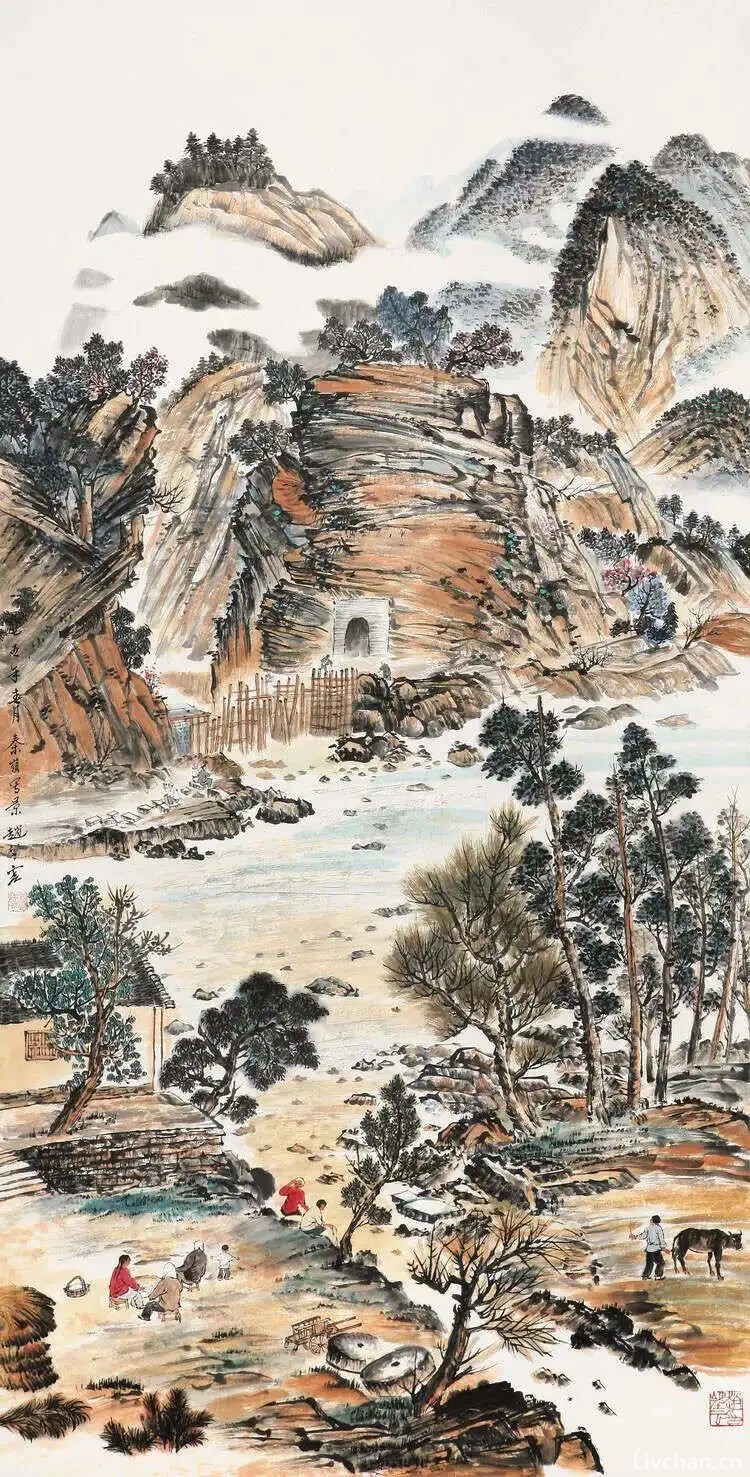

停刊后,赵望云又一心扑向西北写生,走走画画,还与关山月夫妇、张振铎一起西行去敦煌石窟面壁临摹。

几人骑着骆驼,拿西瓜当水,啃着锅盔在河西走廊戈壁滩上走了一个多月,出了嘉峪关,又翻过祁连雪山,穿过茫茫戈壁,最终才到达敦煌。

他们刚到,正值张大千刚走,常书鸿也刚到任。

几个本毫无交集的人,因“复活敦煌壁画”而走到了一起,而每个人来敦煌,很不轻松,决定来敦煌,更不容易。

为了能来敦煌,赵望云放弃了稳定的报社工作,关山月婉拒了陈之佛邀请他担任国立艺专教授。

常书鸿也只是偶然看见破碎的敦煌壁画,就不管不顾丢了法国优渥的生活,执意回国。

他们“抢着”来敦煌临摹,也不是因为敦煌是什么香饽饽,常书鸿的女儿常沙娜曾回忆:

刚到的那天,吃饭的筷子是河滩上折的红柳枝制成的,一碗醋,一碗颗粒很大的盐,还有一碗厚面片。

那里的水碱很大,每顿饭都要喝醋来中和,冬天天寒地冻,我们早上醒来鼻子已经结了一层霜。

在洞窟内画画的赵望云、关山月,渴了就饮点宕泉河流下来的雪水,明知会泻肚子也得喝下去,饿了就吃点备用的土干粮。

不光生活条件艰苦,临摹壁画更让人苦不堪言。

莫高窟洞窟很深,一到下午四点洞内就没什么光线了。

赵望云和关山月每天在黑洞里爬上又爬下,转来又转去,有时想临的局部位置较高,就得搬石块来垫脚;要是在低处,还得蹲下或半蹲半跪,甚至躺在地上来画。

但一旦发现喜欢的画,赵望云总会忍着激动的心情,等关山月临摹完最后一笔,再高兴同他分享、讨论。

(赵望云、关山月)

1943年,两人回去后,在重庆举办“西北河西写生画展”。

郭沫若特意前来捧场,还为赵望云和关山月合作的《松崖山市》赋诗:

“望云与山月,新起国画家中之翘楚也,作风坚实,不为旧法所囿,且力图突破旧式画材之藩篱,而侧重近代民情风俗之描绘,亦足称之。”

而赵望云之所以能将劳苦大众画得这么入木三分,不单单是他会看,他还会摸。

他紧紧拥抱这片雄浑、悲凉的大地,与大地上的每个苦命人同脉搏,感受着他们的苦,解他们的苦。

04

1943年,赵望云在重庆开画展,18岁的黄胄带着自己的写生稿,颤颤巍巍地向赵望云请教。

只一眼,赵望云就对他的画产生了深刻印象,跟妻子说:“今天我看到一个娃画得真不错,我想收他为学生。”

第二年,三子赵振川出生,赵望云正式收黄胄为徒,还说为了教学更加方便,建议黄胄暂时住到他家里比较好。

命运也过分戏剧,跟赵望云一样,黄胄也早早没了父亲。

曾去西安打工谋生时,黄胄就在公园当小工打石头,晚上累了就在公园凑合一晚。

期间,黄胄还要给画店画画,接些广告,饥一顿饱一顿,去朋友家也是过了饭点再去,佯装自己已经吃饱。

赵望云的建议,对黄胄是莫大的帮助,黄胄曾跟妻子郑闻慧说:

“赵老师是我最大的恩人,没有他收留我,我应该饿死了。

他孩子多,家里并不富裕,有时我也得和他共同操持家里的生活,但是全家上下没有把我当过外人,他的孩子都称我为‘黄胄哥’。”

赵望云的孩子们也回忆:

“黄胄哥一个人住一间房子,他画画的特点是用笔豪放,满屋子的墙壁、天花板被他搞得到处都是黑墨点。

他不叠被子,被单也被他弄得五颜六色,衣服脏了就往床底下一塞了之。

母亲对此颇有微词,在父亲面前唠叨。

父亲劝解说,他整天只顾画画,哪能注意那么多,以后重新粉刷一下就行了。

加之,黄胄哥特别调皮,有时会出洋相,耍笑人。

对此,父亲从不干涉指责,反而用欣赏的眼光跟着大家哈哈大笑。”

第二个住进赵望云的贫困生方济众,拜赵望云为师的目的没有那么纯粹。

他是在西安看到赵望云的画展,心血来潮连续三天待在画室里,画了整整100幅画才上门拜师。

方济众当时是想让赵望云介绍他去上北平艺专或杭州艺专,但赵先生听完摇摇头,说贫寒子弟,怎么能上得起那种洋学堂?还是从生活中找出路吧。

赵望云也不是坐着说风凉话,转身就给方济众介绍了一个中学教师的职务,在工作中方济众逐渐一步步摸清了自己的绘画方向,也住进了赵望云的家。

当时,除了黄胄、方济众,赵望云夫妇再加上三个孩子,一家满满当当7张嘴,西安的物价并不低,相反还逐年飞涨。

方济众回忆道:

“从我到他家一年多来,几乎没有看见他一天停笔不画。即使朋友来了,他也是边画画边聊天。

我越来越感到自己是给老师增添了一份额外的负担,但我却从来没有感到他有任何另眼看待我的地方。”

1948年,赵望云与黄胄刚从新疆回去西安,路上遇到一个流浪者。

赵望云执意收他为徒,带他回家,还承包了他往后所有的食宿和学费。

而这个人,就是后来西域风情画派的开创者、长安画派代表人物之一,徐庶之。

但是,做好人是有门槛的,并非是做了几件好事、资助了几个人,就会有好报。

他要跪下、虔诚地捧上自己的真心,经过锤打、火烤,抽掉他的筋骨,削去他的意志,让他用破碎的身体去做好事,老天才会承认他是个好人。

赵望云便是如此,做尽了好事,可还要历经三次大灾难。

05

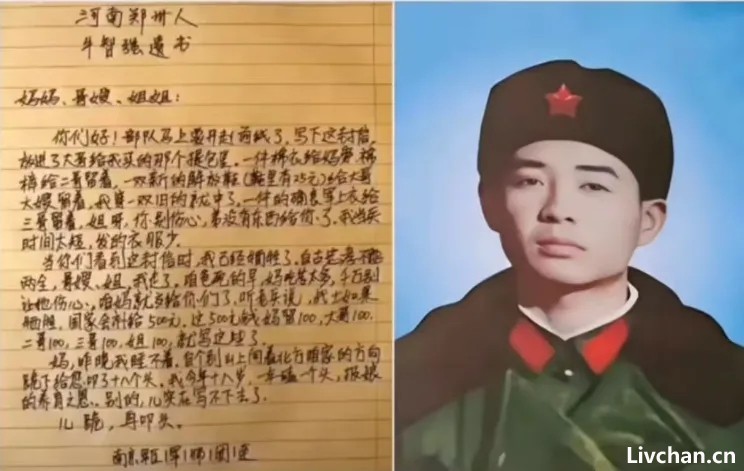

1949年一天夜里,几个头戴礼帽、腰挎手枪的人冲进赵家,野蛮地用黑布蒙住赵望云双眼,把他架上了囚车。

他们逼着赵望云承认罪行,赵望云宁死不松口,就被押上了老虎凳。经过几天几夜非人折磨,最后在老虎凳上昏死过去。

被关押了76天后,陶峙岳先生出面担保,赵望云才侥幸逃过一劫。

儿子赵振霄说:

“父亲自己对这次人生灾难一直淡然处之,从未在我们面前描述或渲染当时的境遇,只把它当作人生的一次有惊无险的小插曲。”

但遗忘并不能换来平静。

1957年,赵望云被扣上帽子,朋友老舍替他鸣冤:

“我们一直在一起,蒋拉我们去作官,我们都没去,坚决走抗战道路,一直很进步,赵望云怎么能划右派。”

后来虽说,经过多方面力保,赵望云没被处罚,但头上的帽子还在。

大儿子赵振霄专家班毕业,本可以前往苏联深造,却被这顶帽子挡住了去路。

赵振川明明考上了高中但没被录取,赵季平过了音乐学院附中的分数线却没有被录取。

赵望云安慰他:“你既然热爱音乐,就应该认认真真地爱,切不可屈服于眼前的小挫折,时间长着呢。”

熬过了这所谓的小挫折,后面还有更大的挫折等着。

1966年,一闷棍敲在了赵望云的头上,把一个健健康康的人硬生生打成了半身不遂。

孩子们用板车拉着他去看病,要是忘记戴上黑牌子,赵望云就免不了又一顿打。

但哪怕半身不遂,全身骨头没一块完好,只要手还能画画,赵望云就接着画。

赵季平回忆父亲病危之际:

“当我们搀扶他从床上起来,父亲突然挣脱并厉声说:‘拿纸来,我要画画,我要画大画!’”

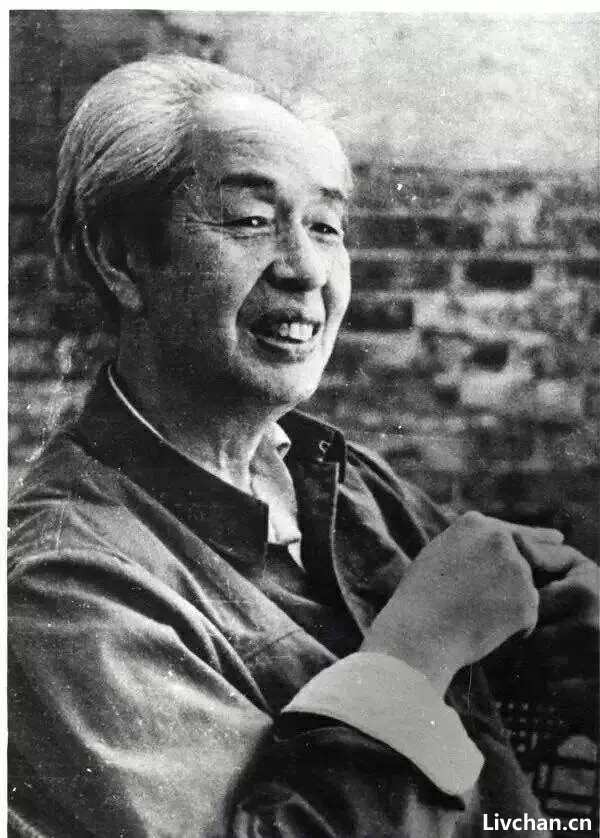

1977年,赵望云病逝,享年71岁。

当听到好友含冤而死,张大千一声悲鸣,忍不住扯下鼻梁上的眼镜,摔出丈把远,眼镜被摔得粉碎。

在当年的那场风暴里,张大千目送着一个个挚友离世。

潘天寿被打到肾脏俱裂去世,而他最好的朋友吴湖帆,去世后甚至连双袜子都来不及穿就被拉走了。

乌云就快散去了,赵望云却也倒在了黎明到来的前夜。

明明取名望云,可他终其一生,都在低头俯瞰芸芸众生。

回忆父亲赵望云

赵季平

01

亲爱的爹爹,我想你了。

思念是痛的,至深至远的思念更是我出自内心的痛。

我已痛至花甲,痛满了一头白发,蓦然回首,发现这样的痛已是我生活中不可缺少的东西。

痛的时候,我会安静下来清理内心的浮躁;

痛的时候,我喜欢慢慢咀嚼平实的生活;

痛的时候,我会不自觉地翻阅曾经的记忆;

痛的时候,我闭上双目,用心语和父亲交流,此时,痛就是快乐,痛就是幸福……

我在父亲赵望云的笔墨中度过自己不知事的童年和充满理想又经历过迷茫的青年时期,这两个时期,父亲对我有着深刻的影响。

02

小时候,我们家客人络绎不绝,几乎都是冲着父亲的画来的。父亲为人善良、随和,从不忍心让客人空手而去。

而且,黄胄哥、济众哥、庶之哥(三位均是我国著名的国画大师),在我家吃住,跟着他们的父亲学画。

这是一个充满温馨、充满活力的热闹大家庭。

那时我对国画不太熟悉,但我很喜欢看父亲画画。

很多人以为我会跟父亲学画,但在我的印象中,父亲从来没有强迫我走他的路。

我父亲一生的大部分时间都在旅行、写生、绘画,即使在受迫害最严重的日子里他也没有停止过。

他几乎走遍了大半个中国,尤其是大西北,沿着古丝绸之路,深入祁连山大山、八百里秦川农村、秦巴山区林场民居体验。创作了大量反映人民生活的作品。

张大千曾这样说过:

“我画马不及悲鸿与望云,悲鸿的马是奔跑的马,望云的马是劳作的马。”

老舍先生这样说:

“赵先生的山水画本来很有工夫,可是他不喜欢山水里那些古装老翁,所以就在乡间细细地观察,深深地揣摩,要把活人活事放在图画里,以求抓住民间的现实生活,使艺术不永远寄存在虚无缥缈之间。”

情况确实如此,父亲的画与劳动人民密切相关。

构图既有理性的审美,又有豪放洒脱的笔触,还有浓郁的生活气息。他以自己独创的画风成为开宗立派的一代大师。

我尊重我的父亲。每次我站在他身边,看着他聚精会神地画画,心里都会有淡淡的音乐旋律。

这是一种神奇而美妙的感觉,这种感觉随着父亲的笔墨和线条的流动而变化。

在父亲的画案旁,鬼使神差地坚定了我当作曲家的决心。

03

当我还在上小学的时候,我经常把孩子们聚集在院子里,拿出家里的锅碗瓢盆,组成一个乐队。

我指导大家打不同的鼓点、不同的节奏,我也想进一步探索如何为单旋律的歌曲增添一些变化。

我的父亲一直热爱戏曲,拉得一手好京胡。他很早就发现了我在音乐方面的天赋和非凡的爱好。

小学毕业后,我一直想考音乐学院附中。

父亲大力支持我,但他也有些担心:当时像我们这样家庭背景的孩子很难进入高等院校。

考试结束后,我很高兴得知自己在考试中取得了好成绩。但正如父亲所料,我还是失败了。

我非常热爱音乐,怎么能承受这样的打击呢?我突然焉了。

父亲搂过我,用自己的经历鼓励我,让我明白自己还有高中,还有大学,还有美好的未来。

父亲说:“你既然热爱音乐,就应该认认真真地爱,切不可屈服于眼前的小挫折,时间长着呢。”

父亲温暖的怀抱和亲切的鼓励让我轻松了许多,我更加坚定了学习音乐的决心。

我在音乐学院的大门外努力了3年,再次以优异的成绩证明了自己,终于敲开了音乐学院的大门,进入音院附高学习作曲。

在音乐学院学习的过程中,父亲似乎离得很远,又似乎站得很近。

我觉得自己是父亲手中的风筝,他掌握着我的方向,引领我飞向蔚蓝的天空。

大学毕业分配时,我留在了西安,工作单位是陕西戏曲剧院秦腔团,这和我做真正意义上的作曲家的理想有相当的落差。

我那个时候没有任何激情,只有失落与迷茫。父亲却独具慧眼,他认为:

“到秦腔团工作是一个学习民族民间音乐的绝好机会,中国戏曲音乐是民族民间音乐的根。

不论你学了多少西洋作曲法,中国民族民间音乐是你今后音乐创作取之不尽、用之不竭的源泉。

只要你安下心来把它弄明白,将会终身受益。”

父亲晓之以理,动之以情地说服我。

的确,在学校里我对中国戏曲音乐的接触几乎为零,这是我学习方面的一大缺失,幸亏父亲及时点拨。

在秦腔团的工作中,我开始用大量时间了解秦腔、碗碗腔、眉户,了解它们的板路曲牌形式、唱腔结构、锣鼓特点等等,并与其他剧种如京剧、豫剧、晋剧、川剧等作比较,寻找它们不同的特点。

我越学越入味,越学创作思维越活跃。

父亲看在眼里,爱在心上,因为他发现儿子已经开始成长。

父亲期许的目光告诉我:“美术是凝固的音乐,希望有一天,你用自己的音乐为爹的画注入活力。”

我在心中对父亲郑重承诺,从此我的努力有了更明确的动力。

我崇拜父亲,虽说父亲对我的生活的关照并非事无巨细,但父亲的艺术才华和他坚韧不拔的内心情愫是我一生的榜样。

04

那一年,右派帽子、反动学术权威的罪名都戴在父亲头上,也沉重地压在我的心头。

父亲被造反派打成半身不遂,生活不能自理,那时我家的处境有多么艰难,往事不堪回首啊!

在压力最大的年月,父亲很少说话,只是在精神稍好的情况下不停地作画。

累了,便靠着床头,搭着小棉被,微闭着双眼,手中的香烟忽明忽暗,这个时候谁也不会打扰父亲。

我们知道父亲虽然停下手中的画笔,可他心中的笔却没有停住。

一家人共同守护着父亲心灵的创作净土,在那片净土上,父亲拖着病残的身躯耕耘出他的晚年百幅系列作品。

这一组作品是父亲灵魂深处对美好生活的追忆与呐喊,他如交响诗一般冲撞着我的心,激励着我的音乐创作。

遗憾的是,父亲在有生之年没有能够听到我的作品,作为深爱他的儿子,这是我一生都无法填补的缺憾。

为了告慰父亲的在天之灵,我曾在父亲去世五周年的纪念日里,倾入全部情感创作了《丝绸之路幻想曲》,献给亲爱的父亲,也是履行我对父亲的承诺——用自己的音乐诠释父亲的作品。

我想,父亲在那个世界一定已经听到了儿子的心声。

正是这部作品打动了著名导演陈凯歌先生,他无选择地把电影《黄土地》的音乐创作交给我。从此,我在影视音乐的广阔领域里笔耕不辍。

我热爱父亲,是他的给予让我收获了多彩的人生。

如今,我已走过半个多世纪,父亲依然是一座巍巍高山矗立在我的心中。

赵望云作品欣赏: