赵忠尧护送镭的故事发生在中国抗日战争时期(1937-1945),是近代中国科学界在战火中坚守科研使命的缩影。

这段经历不仅展现了赵忠尧的爱国情怀与科学家的责任感,更折射出中国第一代核物理研究者在极端困境中的坚持。

一路求学 远渡重洋

探求物理学的真谛

1902年6月27日,赵忠尧出生于诸暨这座有2500年人文积淀的古老城镇。父亲是一位医术高超、济世救民的好医生,因老年得子,对赵忠尧宠爱有加。

赵忠尧从小体弱多病,但学习非常用功,15岁时进入诸暨县立中学读书。18岁时他进入南京高等师范学校化学系学习。在学习过程中,他却对数学、物理有浓厚的兴趣。

1924年他提前工作,担任该校的物理系助教。第二年,他修满毕业所需学分,获得毕业证书。1925-1927年,赵忠尧先后担任清华大学助教、教员,负责实验课。

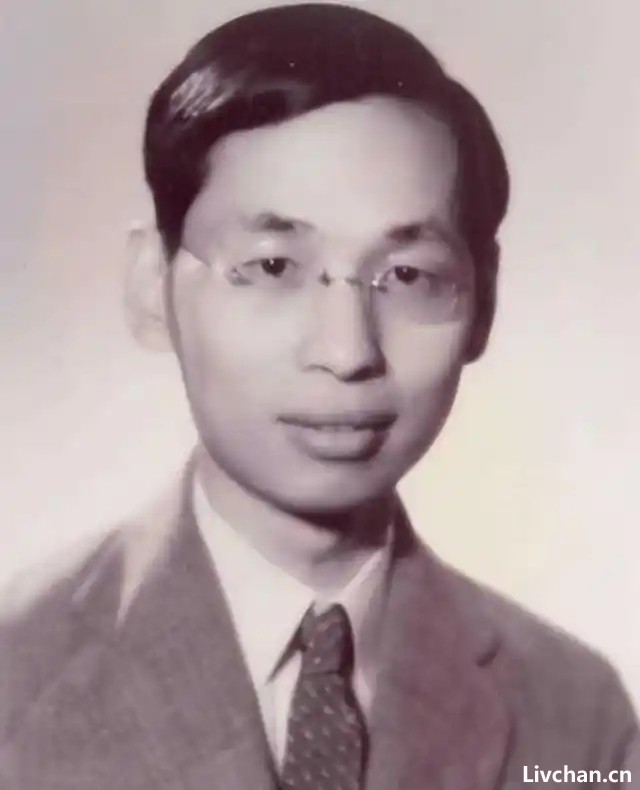

当时国内大学理科的水平与西方相比尚有不少差距。赵忠尧决心争取出国留学。于是他自筹经费,在1927年秋去美国留学,进入加州理工学院,师从著名物理学家密立根。

1927年,赵忠尧到美国加州理工学院时。

赵忠尧刚到美国加州理工学院时,导师密立根给赵忠尧一个相对简单的论文题目,不用太费力就能稳出成果,一般学生可能求之不得。可是赵忠尧的想法却不一样。他感到这样的研究过分顺利,恐怕不能学到很多东西。于是他鼓起勇气把这个意思告诉了密立根教授,问他能否换一个可以学到更多东西的题目。

最终,密立根教授同意给赵忠尧更换了一个困难的论文题目:《硬伽马射线通过物质时的吸收系数》。也正是这个课题,帮助赵忠尧开启了发现反物质的科学大门。

首位观测到正电子的科学家

与诺奖失之交臂 却得“意外之喜”

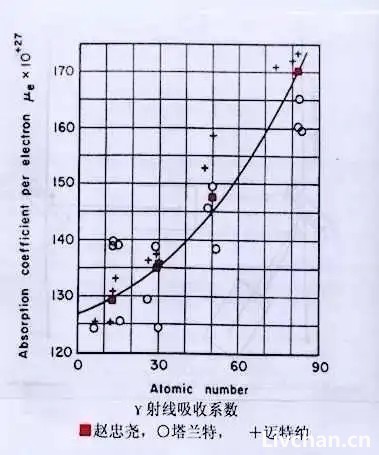

1930年5月,赵忠尧的博士论文实验结果发表了。同时,英国塔兰特、德国迈特纳两个实验组也在进行同样的测量。

赵忠尧实验与塔兰特实验、迈特纳实验的比较。

但是由于当时塔兰特和迈特纳两位在物理学界已较有成就,而赵忠尧还没拿到博士学位,因此他的研究成果遭到了忽视。

若干年后,科学界重新审视了1929到1931年正电子产生和湮灭现象的发现过程,在三家实验中,发现只有赵忠尧的实验是正确的,而且精度最高。他才应该当之无愧地被称为正电子产生和湮灭现象的发现者。

按照科学史考证,赵忠尧的重要发现绝对是诺贝尔奖水准的。科学界为他与诺贝尔奖失之交臂而惋惜。

诺贝尔物理奖评审委员会主席埃克斯彭曾说:“我遇到了一位创造了伟大历史记录的人,即赵忠尧教授,他几乎在1930年就发现了正电子,是在安德逊(1932年)之前。”

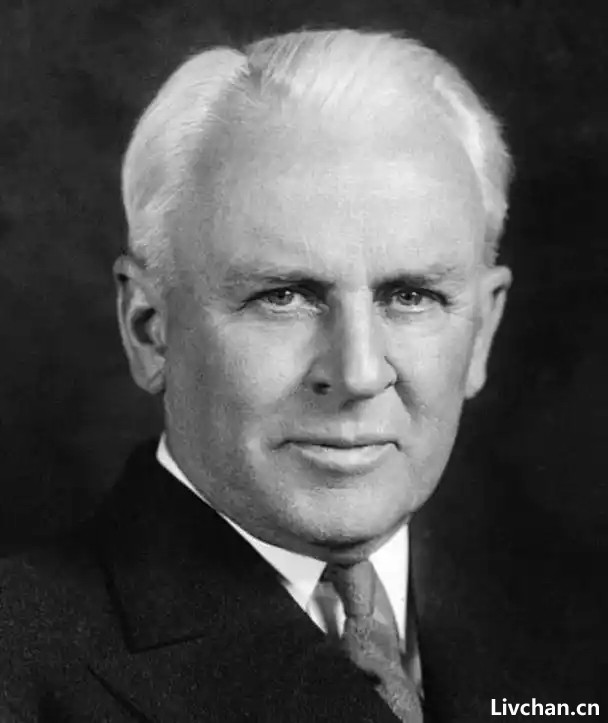

1931年,赵忠尧赴英国剑桥大学,师从著名物理学家卢瑟福(Ernest Rutherford)。在赵忠尧学成归国时,为纪念师生情谊,卢瑟福赠赵忠尧50毫克镭元素,鼓励他回国继续物理研究。

需知这50毫克镭价格昂贵,高达数万美金,加之其为稀缺资源,即便拥有财富,亦非轻易可得。

抗战时期,赵忠尧为保护珍贵的镭元素,历经艰险,甚至险些牺牲生命。

用生命奔走数月,只为护住火种

30年代初,赵忠尧返北平后,继续在清华大学执教,且首开了中国核物理课程。

新中国初期的核物理先驱,诸如钱三强、邓稼先、朱光亚等,皆受赵忠尧课堂启迪,因此,他被尊称为“中国核物理学的奠基人”。

在赵忠尧等学者的不懈努力下,30年代中国学界稳步前进。然而,1937年日寇的全面侵华,无情地打断了这一积极的发展趋势。

七七事变后,众多北方学校纷纷南迁,经南京、武汉至湖南等地,其中清华大学在长沙驻足。

学校南迁之际,赵忠尧却乘火车北上,目的直指清华大学实验室,欲取回五年前卢瑟福赠予他的50毫克镭。

彼时,该实验材料在中国极为罕见,对核物理系具有重大影响。

赵忠尧不顾战火返回北平,却发现已被日军占领,清华园亦受损。无奈之下,他求助留平的梁思成教授,透露了欲取回镭的打算。

梁思成初时劝其放弃,因日本侵略者凶残无比,一言不合便可能刀兵相见,性命堪忧。

赵忠尧态度坚决,认为那50毫克镭是核物理系的珍宝,此番遗失,再获不知何时,或许遥遥无期。

最终,梁思成被说服,亲自驾车带赵忠尧前往清华园,他们在物理实验室中找到了装有50毫克镭的铅制镭容器,且这宝贵的镭完好无损,实属万幸。

赵忠尧为运出物品,至食堂取咸菜坛,藏铅制镭容器于咸菜间,后在梁思成护送下离城,伴随难民队伍向南行进。

若赵忠尧当时购得车票,本可速至长江一带,但日军迅速占领平津后沿平汉铁路南侵,华北大部分地区相继沦陷,阻碍了他的行程。

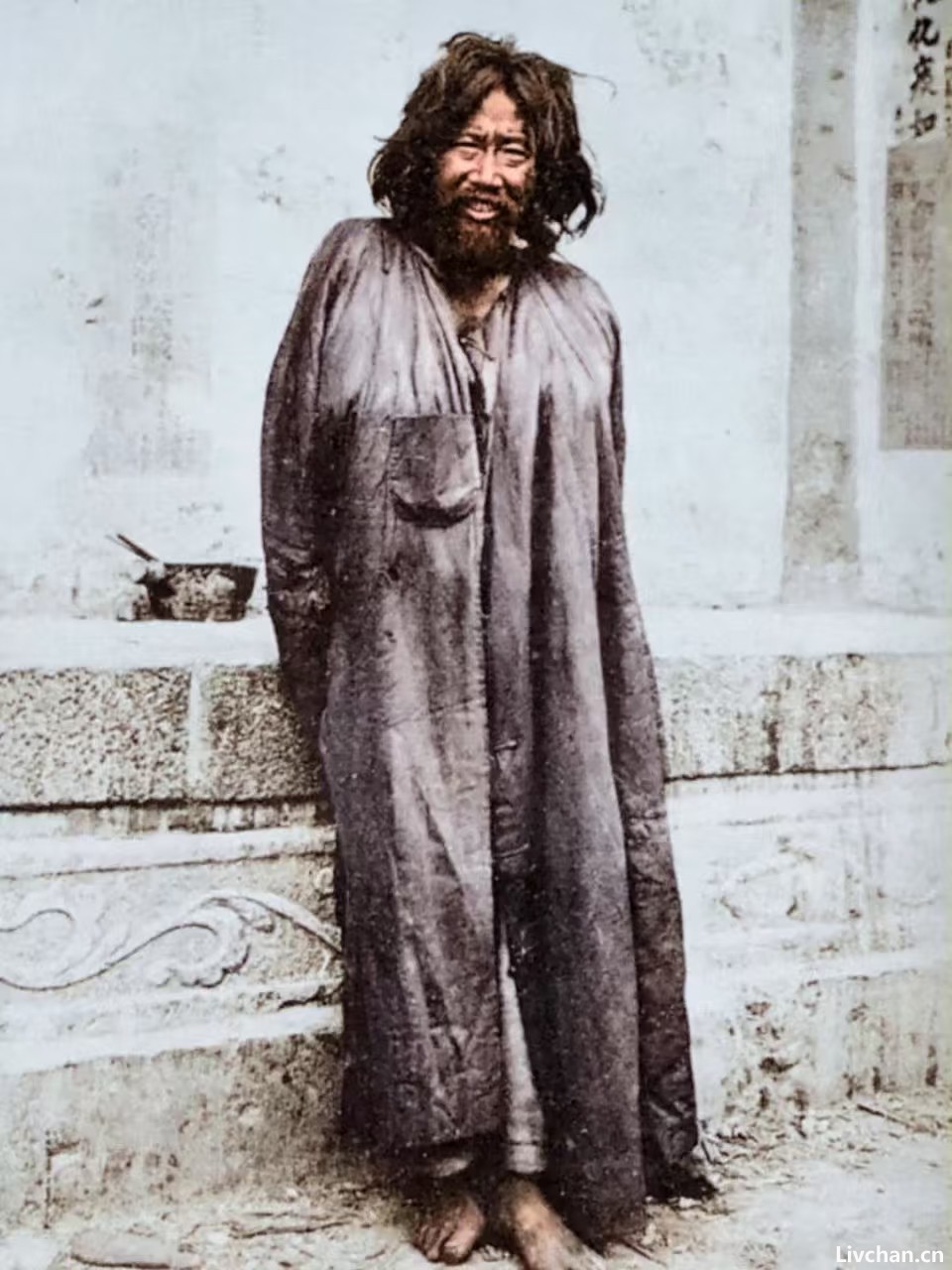

见铁路中断,赵忠尧随难民逃难,由北平穿越河北、河南、湖北至湖南长沙,历时三月有余。途中遭遇日军轰炸、土匪劫掠,一度与队伍失散,靠乞讨继续前行。途中还幸得河南熟人相助,得以度过难关,未遭饥馑之困。

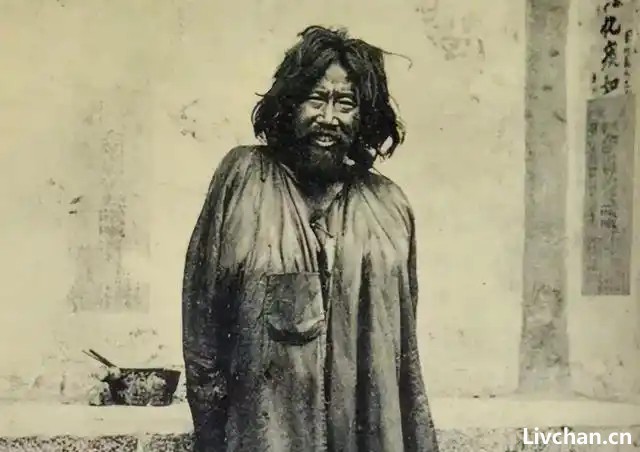

1937年10月,赵忠尧抵达湖南长沙,蹒跚步入“清华大学临时校区”,怀中紧抱一个咸菜坛子,缓缓向校门内行去。

门卫见一头发遮面、衣衫褴褛之人欲进校,误以为是乞丐,连忙阻拦。赵忠尧颤抖着声道:“我是本校老师,需见校长。”

门卫感到惊讶,因访客口音非本地,且直接称呼校长梅贻琦姓名,随即他将这一情况向梅贻琦进行了汇报。

梅贻琦出门一瞧,发现那所谓的乞丐竟是失踪三月有余的赵忠尧教授。

两人相拥而泣——此时赵忠尧的鞋底已磨穿,双脚溃烂。

自梁思成电告清华大学起,梅贻琦已盼赵教授数月,众人皆忧其安危。

赵忠尧虽蓬头垢面,衣衫褴褛,但眼神炯炯有神。他指向手中的咸菜坛子对梅贻琦说:“50毫克镭完好无损,此番辛苦便值得了。”

赵忠尧以生命为代价,守护住了中国核物理学的初始“火种”。

建成中国首台加速器

核物理事业的奠基人

赵忠尧返清华后,随众高校再度西迁,最终驻足云南昆明,于此地重启核物理学的教学工作。

此后,赵忠尧留下的50毫克镭持续助力,支撑清华大学核物理专业完成诸多实验,使中国学生得以发表获西方认可的论文,进而有机会赴海外深造。

抗战时期,赵忠尧于西南联大任职,战后获国民政府特使任命,赴美考察核武器研究,亲身见证核试验,成为中国首位观摩核武器实验的专家。

1946年6月30日,美国继在日本扔下了原子弹之后,又在太平洋的比基尼小岛上,试爆了一颗原子弹。赵忠尧应邀前去参观,当核爆炸的蘑菇云升起时,赵忠尧成了中国第一个亲眼看到原子弹爆炸的人。

1946年,赵忠尧以观察员身份前去参观美国在太平洋比基尼岛上试爆原子弹,这是登上美国“潘敏挪”号驱逐舰时留影。

之后,赵忠尧赴美国麻省理工学院、加州理工学院等处,开展核物理和宇宙线方面的研究。

在美期间,赵先生利用一切可以得到的资源,学习静电加速器技术,设计、定制关键部件。

接下来数年,赵忠尧留美于加州理工深造核物理。同期,众多中国留学生亦在美国研习理科,他们日后均成为中国科学界的重要支柱。

赵忠尧在钻研核物理之际,亦十分留意核武器制造技术,尽管学生多劝他不必费心,因该技术当时属世界前沿,而当时的中国缺乏研究所需的基础条件。

然而,赵忠尧心有不甘,他深知中国要强盛,核武器必不可少。

随后四年,赵忠尧致力于核物理加速器技术的学习,他不仅积极筹备实验器材,还确保每样器材都有一份使用及备用,以备不时之需。

购买加速器元件的资金,全由他节省生活费、借款及募捐所得。出人意料的是,特朗普家族也伸出援手,其中前总统特朗普的叔叔约翰,曾为赵忠尧提供了资助。

约翰乃加州理工教授,非商人。他极为赞赏赵忠尧,赠予其诸多“废品”,实则多为早期加速器关键部件。

1950年,赵忠尧、钱学森等上百名中国留学生搭乘“威尔逊总统号”意图归国,却不幸遭遇美国方面的阻挠。

在船上,钱学森即遭软禁;赵忠尧等人虽成功横渡太平洋抵达日本,却被CIA特工阻拦,告诫他们不得继续旅程。

然而,赵忠尧等人毅然决然选择回国,这令美国人大为震怒,竟将他们全体囚禁于监狱之中。

赵忠尧等人被关押在“巢鸭监狱”,此处本为美国囚禁日本战犯的场所,如今却意外地成为了众多科学家的羁押之地。

最终,在中、苏、美学界的共同施压下,美国政府无奈决定,扣留科学家们所有书籍与纸质资料,仅允许人员离境。

幸亏赵忠尧未雨绸缪,已将“加速器”零件分批运回中国,从而成功避开了美国人的阻拦。

1950年11月,赵忠尧冲破美方的重重阻碍,回到新建立的中华人民共和国。

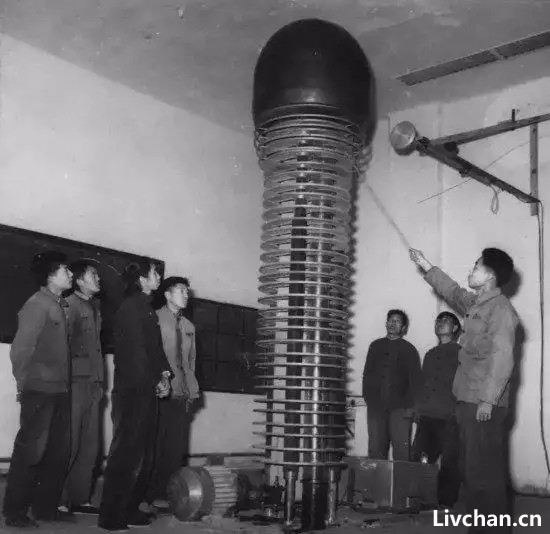

回到祖国后,赵忠尧立刻领导了加速器的研制,从无到有,积累经验、培养人才。1955年,建成我国第一台70万电子伏质子静电加速器。并以此为基础,建设加速器核物理实验室,开展我国最早加速器核物理实验。

1955年,赵忠尧主持建造的我国第一台静电加速器。

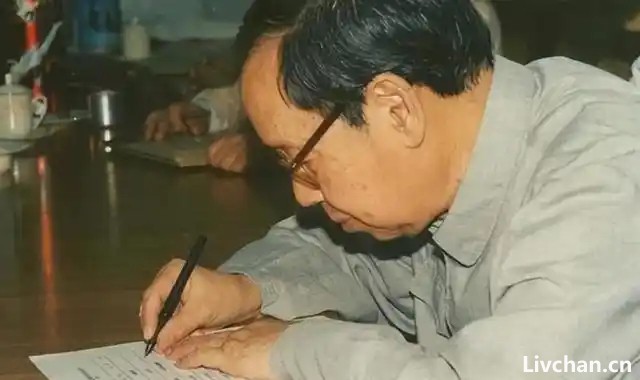

在社会主义建设时期,赵忠尧致力于物理人才的培养,持续发挥其在核物理学界的引领作用,堪称该领域的权威与楷模。

1972年,赵先生参与高能物理研究所的筹建工作,担任副所长并主管实验物理部的工作。赵先生不顾年事已高,积极参加高能实验基地建设及学术讨论。

1984年北京正负电子对撞机工程破土动工,1988年对撞成功,产生了一批又一批科研成果。这一切都凝聚了包括赵先生在内的老一辈科学家的心血,也是他们培养出来的一代代中青年科学家努力奋斗的结果。

在赵忠尧的引领下,80年代中国核物理学取得全面发展,90年代起深入接轨世界顶尖水平。遗憾的是,赵忠尧教授于1998年在北京逝世,终年96岁。

杨振宁后来对赵忠尧赞誉有加,认为他是“中国众多被忽视的天才之中的一位杰出代表”。

赵忠尧学术造诣深厚,更擅长教学与育人,为中国物理学界培育众多杰出人才,此功绩泽被后世,值得中国物理学界永远铭记与传扬。

立德树人

他是大师们的老师

作为一位培养大师的大师,赵忠尧先生治学严谨,鞠躬尽瘁,先后任教于清华大学、云南大学、西南联大、中央大学、中国科学技术大学等国内高校。他授业学生的名单足以让中国骄傲、让世界震撼:最早的华人诺贝尔物理学奖获得者,杨振宁、李政道;23位“两弹一星”元勋科学家中,有多位是他教过的学生。其中包括邓稼先、朱光亚......

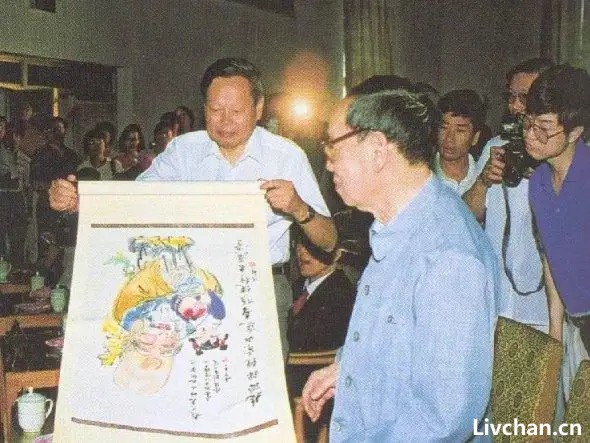

李政道教授向赵忠尧教授祝贺“九十”华诞。

杨振宁教授向赵忠尧教授祝贺“九十”华诞。

赵忠尧先生在回顾自己的人生时曾说:“回想自己一生,经历过许多坎坷,唯一希望的就是祖国繁荣昌盛,科学发达。我们已经尽了自己的力量,但国家尚未摆脱贫穷与落后,尚需当今与后世无私的有为青年再接再厉,继续努力。”

情寄桑梓

赵忠尧后人捐赠先生遗物

在诸暨市档案馆里有一架黑色的打字机,经历岁月的洗礼,打字机外壳近乎损坏掉落。这是赵忠尧先生生前一直在用的打字机,2002年诸暨中学九十周年校庆的时候,赵忠尧先生的亲属把它捐赠给了诸暨中学,2020年寄存在诸暨市档案馆,承载着赵忠尧先生的核物理事业和工业报国情怀。赵忠尧先生的女儿在接受采访时说:“父亲一生严谨治学、淡泊名利,一台打字机用了几十年也不舍得换。”

这架美国“Remington Portable”雷明顿牌英文打字机长24厘米,宽28厘米,高7厘米。黑色的机身配上金色按键,显得尤为典雅大方。打字机外部与一只黑色手提木箱相连,关闭时外形就像一只小手提箱,这是厂方为了避免打字机在运输过程中受损,特意配置的木质外壳。因此虽然历经风雨,木壳残破,但打字机机身依然十分完整。

这台打字机陪伴赵忠尧先生创造出无数科学巨作,是先生求真求新,为国为民,永攀科学巅峰的见证。也激励无数家乡后学,齐头奋进,在新时代谱写新的华章。

历史争议与细节考据

近年有学者质疑故事细节(如是否全程徒步),但核心事实被多方证实:

1. **清华大学档案**记载赵忠尧负责转移“特殊实验材料”;

2. **梅贻琦日记**提到在长沙重逢赵时“其状甚苦”;

3. **李政道**回忆导师曾提及“赵先生冒死保镭”;

4. 美国学者**斯诺**在《亚洲的战争》中记录过类似情节。

精神遗产

赵忠尧曾说:“科学家没有国界,但科学家有祖国。”这段护送镭的历程,不仅保住了珍贵的实验材料,更在战火中延续了中国核物理研究的命脉。1998年赵忠尧逝世时,诺贝尔奖得主**杨振宁**撰文追思:“他是中国核物理的开拓者,他的坚持让一个民族在至暗时刻仍仰望星空。”

这一故事在2017年央视纪录片《西南联大》中被重现,成为中国科学精神的经典象征。

陶山苍苍

浣水泱泱

先生之风

山高水长

来源:百度百科,deepseek