原标题:汉末乱世的罪魁祸首,其实不是董卓,而是这位富二代

一般提起袁绍,总绕不开这么一个词——四世三公。在袁绍那个时代,这个四个字就是一个金字招牌,是身份的象征,是最好的招聘广告。

所谓四世三公,指的是袁绍的家族连着四代人,都坐到了三公这个位置。至于三公,则是代表古代地位最尊显的三个官职,位列三公就基本算是位极人臣了。当然了,不同朝代的三公位置是不一样的。

据杜佑的《通典》记载:西周的时候,三公分别是,太师、太傅、太保;秦朝的时候,三公就变成了丞相、太尉和御史大夫;到了东汉,就变了太尉、司徒和司空这三个位置是三公了。

夏、商以前,云天子无爵,三公无官。周以太师、太傅、太保曰三公。秦以丞相、太尉、御史大夫为三公。汉以丞相、大司马、御史大夫为三公。后汉又以太尉、司徒、司空为三公。

此外,不同时期三公的权力地位也不一样,秦朝的三公那就是正儿八经的实权派,位极人臣。丞相总领百官,太尉负责军事,御史大夫则负责监察。而在东汉,三公在许多时候就没有那么大的实权,更多的是一个象征性职务。当然了,这里的权力小是相对于外戚和宦官而言的,在朝廷的官员系统里面,三公依然是最高职位,在天下士族的群体中有着极高的威望。

更为关键的是,四世三公代表的不仅仅是这个家族的历史有多辉煌,更代表着一种实力。这四个字的背后,乃是一张极其庞大的人脉关系网。古代的官场都讲究“师生之谊”,因为在官场里面,大部分人都免不了需要上司前辈们的提拔和引路。甚至于一些人还有这求学问道的经历,从而促成了一种门生故吏的关系。

一般来讲,你所在的位置越高,待得越久,那么门生故吏那么就会越多。尤其是坐上三公这样的位置,其底下的门生无疑会形成巨大的势力与网络。至于像袁绍他们家这种,连着四代人都位列三公,称其为门生故吏遍天下自然也不为过。

如此豪横的家世背景,自然是给袁绍带来了很大的助力,天下士族子弟,无不向往着投与其结交。而朝中的权贵大佬们,也希望通过袁绍,来拉拢袁家这么一颗大树。比如当初在都城洛阳,大将军何进将袁绍纳入门下,并且帮助袁绍进入了西园新军,成为八校尉之一。这里面自然是少不了袁家的背景支持。

当然了,原本四世三公这个招牌对于袁绍是不会有这么大帮助的,因为他只是一个袁家的庶子。袁绍是袁家三老爷袁逢和家中婢女谈工作的时候,意外生下的儿子。

古代嫡庶观念严重,相对于嫡子,庶子本身就不受重视,再加上袁绍的母亲只是一个普通丫鬟,其在袁家的地位无疑要更加卑微。这也是后来袁术称袁绍为家奴的原因之所在,虽然袁绍是他兄长,但因为庶出的缘故,地位是远不如袁术这个嫡子的。

如此卑微的出身,无疑是极大限制了袁绍的发展。因为家中长辈不会去花大力气培养一个庶子,更不会将家族重担交到一个丫鬟的儿子手里。这种环境下的袁绍,不要说投入何进麾下,连能否到洛阳打拼都成问题。

但是袁绍运气好啊,他的伯父袁成没有子嗣,父亲袁逢便将他过继到了袁成名下。如此一来,袁绍便成为了袁成那一房的子嗣。从宗法上讲,此时的袁绍已经是有资格继承袁成那一脉的家业了。

对于袁绍来讲,这无疑是相当于土鸡变凤凰,起点瞬间拔高。就算家族地位不如弟弟袁术,但也差不到哪里去,远没有袁术所谓的家奴那般夸张。而袁绍的命运,也在此时发生了改变,他开始和弟弟袁术一样,成为了袁家年轻一代的重点培养对象。甚至于因为年龄的缘故,他要比袁术更早的出名,成功当起了袁家的门面。而四世三公这个招牌,也自然而然的,成为了袁绍身上的重要标签。

袁绍也正是凭借袁家“门生故吏遍天下”这么一个优势,逐渐将自己拔高到了可以代表袁家的位置,将出身比自己更好的弟弟袁术,给压在了下面。在当时的洛阳城里,提起汝南袁氏的年青一代,大家首先想到的绝对是袁本初。

而袁绍作为袁家下一代的代表人物,自然会得到各方势力的关注,他们都想通过结交袁绍,从而和袁家攀上关系。一时间,洛阳城内袁绍的家门口,每天来往拜访的人,络绎不绝。而且一般人还见不着袁绍,其门槛是很高的,当时的标准是“非海内知名不得相见”。

在当时,袁绍结识了许多有识之士,比如张邈、何颙、许攸等等,为日后自己的势力组成,做足了储备。总而言之,袁家的家世背景,是给袁绍提供了很大帮助的。虽然袁绍只是一个庶子,但是因为过继给了伯父袁成,家族地位直线上升,最终成为了袁家年轻一代的代表人物,甚至还要压过嫡出的袁术一头。

当初袁术在洛阳也算是年轻一代的翘楚,年纪轻轻就官至虎贲中郎将。但比起哥哥袁绍,却是差了一头,因为虎贲中郎将这个位置,袁绍早就做过了。后来袁绍被调入西园新军,成为中军校尉,位置空出来,才有了袁术的上位。要知道这个西园新军在当时可是天子亲军,权力地位是非常高的。当时八校尉之首的上军校尉蹇硕,权力比大将军何进都还要大。

换句话讲,袁术对于袁绍所谓的嫡子优势,其实根本就不存在。而在失去了所谓的出身优势之后,袁术和袁绍可就没法比了。因为如果撇开出身不谈,袁绍无论是能力、还是声望,那都不是袁术这个骷髅王所能比的。甚至于放眼整个汉末群雄,袁绍都是才能最为出众的那一批。

由于袁家四世三公的背景,很多人提起袁绍,总免不了带上偏见,认为他不过是一个靠着家族势力的官二代。事实上,这样的看法是比较片面的,大家都低估了袁绍。

当然了,我们不能否认袁家势力,确实给袁绍带来了很大的帮助。只是说袁绍的成就,绝不仅仅是依靠家族背景,更多的还是他出色的个人能力。只不过因为有“四世三公”这么一个金字招牌在,往往会遭到忽略。

袁绍是一个非常有野心,而且是那种才华足以和野心所匹配的枭雄。历史上我们所看到的汉末乱世,其实就是袁绍所一手导演的作品。

汉末时期的权力架构,大概可以分为三大部分。分别是外戚、宦官以及士族势力。其中外戚和宦官乃是朝堂主导,基本上就是轮流上位,而士族则是依附于他们麾下的打工仔。

中平六年,灵帝驾崩,少帝刘辩继位,何皇后以皇太后的身份临朝称制。此时汉朝的权力架构发生了重大变化,大将军何进,凭借外戚的身份录尚书事,成为汉朝一把手。而袁家的主事人袁隗,则是被升为太傅,与大将军何进共同辅政,参录尚书事。换句话讲,袁隗就成为了朝廷的二把手。当然了,这里的二把手也只是名义上,宦官作为皇帝近臣,实力依旧不可小觑。但是,袁家至少也算是士族中的领头羊了。

也就是说,如果同时搬到外戚和宦官,那么袁家将会以士族领袖的身份,成为汉朝的话事人,这是一份多么大的荣耀啊?此外,就算是从国家的角度考虑,减除宦官和外戚势力,也是为民除害了。

所以,从这时候开始,袁家秘密开启了一个庞大且影响深远的计划。其计划核心我们可以总结为八个字:鹬蚌相争,渔翁得利。外戚是鹬,宦官是蚌,袁家则是那个渔翁!

而在这个计划之中,袁绍乃是最为关键的人物,因为他在大将军何进手下做事,并且深得其信任。期间所有的挑拨离间,都需要他来完成。在史书记载中,袁绍不止一次直接或者间接的,劝导何进诛杀宦官。

比如在司马光的《资治通鉴》里面有记载:袁绍因进亲客张津,劝进悉诛诸宦官。

其实何进与宦官集团的矛盾并不大,因为当初何进就是十常侍们,扶持起来对抗董家外戚集团的棋子。为了能让何进与宦官集团彻底对立,袁绍可以说想尽了办法,为其各种找理由,说他占尽了天时地利,甚至于不惜昧着良心去吹捧何进,想起比作古之先贤。

今将军既有元舅之重,而兄弟并领劲兵,部曲将吏皆英俊名士,乐尽力命,事在掌握,此天赞之时也。将军宜一为天下除患,名垂后世。虽周之申伯,何足道哉!

要知道何进其实就是一个杀猪的出身,能坐上这个位置,全靠妹妹肚子争气。这也够难为袁绍了。此外,袁绍还说宦官因为是天子近臣的缘故,日后必将成为大宦。

绍以为中官亲近至尊,出纳号令,今不悉废,后必为患

总而言之,袁绍就是在何进身边不停的拱火挑事,最终让何进下定决心,收拾宦官集团。

当然了,诛杀宦官对何进来说,确实也算一件好事儿。如果成功了,何进就可以大权独揽。很显然,这不是袁绍所希望看到的,何进当了老大,那还有他们袁家什么事儿?于是袁绍又开始给何进挖坑,他献计何进,让其大张旗鼓的令外兵入京。

绍等又为画策,多召四方猛将及诸豪杰,使并引兵向京城,以胁太后

袁绍这样做,表面上是在为何进造势,增强其实力。但实际上却是在给宦官们提醒,告诉他们何进确实是要收拾你们了,太后是保不住你们的。想要活命,那就先吧何进给收拾了。

这里面的猫腻其实是比较明显的,当时曹操就已经看出来了,还劝何进说不需要这么大张旗鼓,收拾这些没有兵权的宦官们,随便几个狱卒就搞定了。令外兵进京,无疑是给他们提醒。但何进这个大草包,早就已经被袁绍忽悠得不知南北了,根本就不听曹操的。

典军校尉曹操闻而笑曰:“宦者之官,古今宜有,但世主不当假之权宠,使至于此。既治其罪,当诛元恶,一狱吏足矣,何至纷纷召外兵乎!欲尽诛之,事必宣露,吾见其败也。”

果不其然,被逼上绝路的宦官们决定先下手为强,趁着何进入宫的机会,把他给收拾了。而这一切,都在袁绍的算计之中。接下来,就是袁家收拾残局了。

首先何进死了之后,袁隗就是朝廷一把手,有着政治优势。其次袁绍是司隶校尉,掌控京畿防务;弟弟袁术是虎贲中郎将,负责宫中禁卫;至于何进的部下们,为了给何进报仇,自然也是站在袁绍这一边。所以最终的结果便是,袁隗稳固朝堂,袁绍则带兵诛杀宦官。之后,便是袁家顺理成章接过大权,最终完美收官。

当然了,袁绍千算万算,算漏了董卓,结果被他摘了桃子,结果导致了汉末军阀割据的乱象。如果没有董卓的话,那么袁绍或许就该是东汉中兴的大功臣了。而且单从计划决策而言,十常侍之乱中,袁绍的表现都是可圈可点的。

更为重要的是,袁绍乃是在何进死后,诛杀宦官的带头人,弟弟袁术只不过是他的打手罢了。正是因为这一点,导致袁绍在天下士人心中的威望高涨,远超弟弟袁术。而后袁绍面对嗜杀残暴的董卓,不卑不亢,当面怒怼,最后横刀扬长而去,一点不给董卓面子。这无疑是有收获了一大波好感。

绍勃然曰:“天下健者,岂惟董公!”横刀长揖径出。悬节于上东门,而奔冀州。

整个十常侍之乱下来,虽说作为始作俑者的袁家未能如愿以偿,但是作为导演之一的袁绍个人,却因此而获得了名望。如果过之前袁绍受人追捧,更多的是因为家族背景;当下被人称赞,那就是凭借个人威望了。这也是为何,日后关东军阀讨伐董卓时,他袁绍能够被奉为盟主。这样的威望,自然能赢得人才的投奔。

当然,袁绍身上所吸引人不仅仅是威望,还有态度。袁绍这个人,是非常懂礼节的,典型的礼贤下士。史书评价其折节下士,说明对于人才他是能够放下身段,给予礼遇的,这一点非常重要。

袁术和袁绍最大的差距其实就在这里。客观来讲,袁术其实不算差,即使比不上曹操袁绍,但在汉末群雄之中,也算是个人物。他有着四世三公的背景,十常侍之乱中,他也身先士卒,诛杀了不少宦官。面对董卓的招揽,他也避而远之。

凭借着这些资本,袁术身边聚集了不少的人才,比如大名鼎鼎的破虏将军孙坚,那就是袁术手下第一猛将啊。此外还有孙策、周瑜、鲁肃等等一些年轻俊才,那都是曾经袁术地盘里面走出来的。这些人原本都该是袁术的可用之才,可是最终都离开了袁术。

这里面最关键的一点就是,袁术冒天下之大不韪,要自立为帝,赶走了一大批忠于汉室的人才。最终袁术众叛亲离,无奈败亡。相较而言,袁绍可就聪明多了,人家一直都是打的汉朝旗帜,甚至还想着立汉室宗亲刘虞为帝。这样一个有威望,懂礼节,深明大义的英雄,自然能得到大多数人的拥护。

所以后来袁绍在河北打拼,士多附之,最终帮他打下了四州之地,成为当时实力最为强大的军阀。即便是后来官渡之战输给了曹操,其实力依旧很强。袁绍治理河北颇有成绩,当地百姓对其拥戴有加。荀攸就夸他以宽厚得众心。所以只要给袁绍时间恢复,卷土重来未可知啊。

只不过袁绍差了些运气,官渡之战后没几年就挂了。而因为在处理继承人方面,确实有些问题,废长立幼导致底下兄弟内斗不断,甚至于引狼入室,让曹操帮忙打架。最终,袁家势力,被曹操各个击破。如果袁绍多活几年,或许汉末局势,又是另外一个样子了。

所以总结来讲,袁绍这个人,绝对是被极度低估的三国历史人物。他不是什么只靠家族势力的无能官二代,而是一个能够与曹操这种人物平分秋色的汉末枭雄。

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 鲁迅(右)和周作人(左)1985年,也就是34年前,我在《鲁迅研究动态》第5期发表过一篇《东有启明,西有长庚——鲁迅与周作人失和前后》,后收入拙著《鲁迅史实求真录》,湖南...

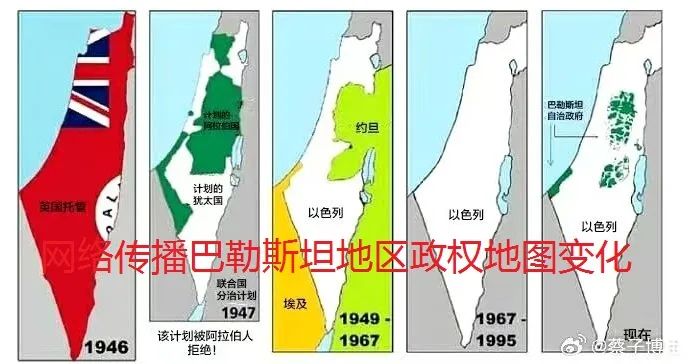

-

以色列建国合法吗?这是一个广泛争议的话题。笔者看到一个在以色列呆过多年、因为哈以冲突刚回到国内的研究国际政治的学者,分别总结的从以色列人视角给出的以色列国建国合法...

以色列建国合法吗?这是一个广泛争议的话题。笔者看到一个在以色列呆过多年、因为哈以冲突刚回到国内的研究国际政治的学者,分别总结的从以色列人视角给出的以色列国建国合法... - 纵观刘伯承与彭德怀长达几十年的革命征程与职业军人生涯,他们间其实存在着鲜为人知的误会。红军时期的“土洋”之争历史的阴影始于1933年2月开始的红军第四次反“围剿”...

-

2024年4月11日,前国民党领导马英九一行结束第二次访问大陆行程,返回岛内。大陆方面极尽地主之谊,给马英九这一次“访陆之行”安排顶格待遇。在这次访问大陆期间,马英九特别...

2024年4月11日,前国民党领导马英九一行结束第二次访问大陆行程,返回岛内。大陆方面极尽地主之谊,给马英九这一次“访陆之行”安排顶格待遇。在这次访问大陆期间,马英九特别... - 黄仁宇(1918年6月25日—2000年1月8日),历史学家、教授、学者。我们小时候读历史,常有中国不如别人之感,何以日本明治维新,几十年内就凡事做得头头是道,而中国似乎越做越...

- 作者:张锦裳(吴官正夫人) 来源: 作家天地文学苑老吴退出领导岗位后,我劝他写点回忆录,他一直不同意。因为许多事要谈到他本人,所以不愿写。正如马克思的女儿爱琳娜说的...

-

2021年,国美集团创始人黄光裕的刑期正式结束。这位35岁成为中国首富的传奇人物,看上去并没有失去斗志,高调宣布“力争用未来18个月的时间,使国美恢复原有的市场地位”。国...

2021年,国美集团创始人黄光裕的刑期正式结束。这位35岁成为中国首富的传奇人物,看上去并没有失去斗志,高调宣布“力争用未来18个月的时间,使国美恢复原有的市场地位”。国... - 胡锡进:被打的草根网红夫妇要离开郑州回老家,让人伤感胡锡进2023-11-24 14:08:38发布于北京资深媒体人+关注视频信息1.29.6亮亮丽君夫妇在郑州讨生活,买房后向开放商索要所...

- 中国共产党第二十次全国代表大会将于2022年10月16日在北京召开。此次会议是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻...

-

败家石“青芝岫”是怎么来的?先败光了一个家,后败光了一个王朝!

在北京颐和园的乐寿堂中有一块巨大的石头,这块石头高4米,宽两米,长达8米,这块独体石头经过自然风化浑然天成,怪石嶙峋,被誉为天下奇石,但它更为响亮的名字是“败家石”...