视频来自搜狐视频

或许,你在古装影视剧中,常常看见这样一个场景。

在闹市的街区,小孩、青年、老人,他们三五成群,围在一张桌子前,为几只打斗的小虫子呐喊助威,好不热闹……

原来他们是在斗蛐蛐。

在古时,不少人都是蛐蛐爱好者,对于斗蛐蛐是相当的沉迷。

人们不仅斗蛐蛐,还要养蛐蛐,给它做精美的罐子。

蛐蛐在古代到底有多受欢迎?

人们又为何斗蛐蛐?它在中国历史上又有着怎样的文化呢?

一、历史悠久的昆虫

蛐蛐,在文献之中更多的是以蟋蟀二字出现。

蛐蛐是蟋蟀的别称。文献最早的记载可以追溯到先秦时期的《诗经》。

《诗经》中的《幽风》有记载道“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”

《诗经·尔雅》中的“蛬”,杨雄在《方言》中记载的“蜻蛚”、“ 蛀孙”,朱熹在《诗经集注》中记载的“斯螽”等等,据现在专家研究这些都是与蟋蟀同目的鸣虫。

蟋蟀,属于中国三大鸣虫之一,素来被民间市井所喜。

随着社会赏玩鸣虫渐成风尚,蟋蟀更是成为价值不菲的昆虫。

一些知名的蟋蟀品种,如像白牙青、白牙紫、垂青一线飞蛛、铁弹子,在古代更是千金难求。

二、人们为何斗蛐蛐

在古代,物质匮乏,生活枯燥,当时的人们,没有特别多的娱乐方式。

最早养蛐蛐还是在唐宫。

《开元天宝遗事》是这样记载的“每至秋时,宫中妃妾辈皆以小金笼提贮蟋蟀,闭于笼中,置之枕函畔,夜听其声。”

也就是说宫中的妇女是闲得发慌,在秋天时期都会去捉蟋蟀放在笼子里,然后把笼子放在枕头边,晚上听它们叫。

那时的宫廷妇女就像在现在的娱乐明星一样,她们只要玩一个东西就是当时的时尚,被民间知道后,那是“庶民之家皆效之也”。养蛐蛐从唐天宝年间开始成为了一种自上而下的潮流。也就是说蛐蛐最初是捉来听声的。

蟋蟀,是一种好斗好勇的昆虫。

一般雄性的蟋蟀,常常为了保护自己的领地,或者为了争夺配偶彼此之间会互相打架。

当人们发现了雄性蟋蟀这一特征后,觉得好玩,便开始特地去抓雄性蟋蟀,将它们放在同一个容器中互斗取乐。

当然,蟋蟀在这个打斗过程中,有输有赢,人们在其中下赌注,使其成了一种具有博彩性质的娱乐游戏。

三、博彩艺术娱乐活动

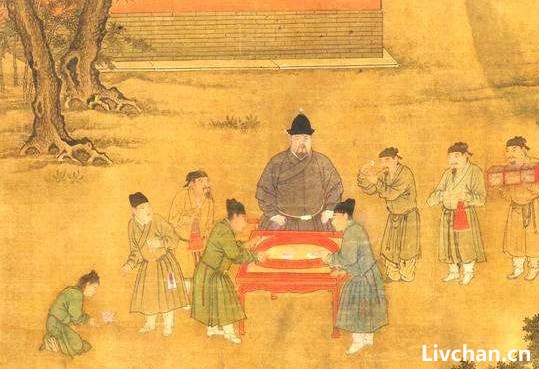

一开始,喜欢玩儿斗蟋蟀游戏的是达官贵人,因为他们有钱又有的是时间。

儿童之间玩斗蟋蟀可能会赌一块糖、两个铜板。

但是大人之间赌注非常大,在当时,没钱的人基本上玩不起这种游戏,因为赌输了甚至会赔上百两银子。

斗蟋蟀的活动,在唐朝就已经开始了,不过蟋蟀更多的是拿来听声,斗蟋蟀的大火要等到宋朝。

在宋代斗蟋蟀又称”秋兴”“斗蛩”“斗促织”。

宋朝经济好,老百姓的娱乐活动丰富多彩,这也使得斗蟋蟀在宋朝大行其道。

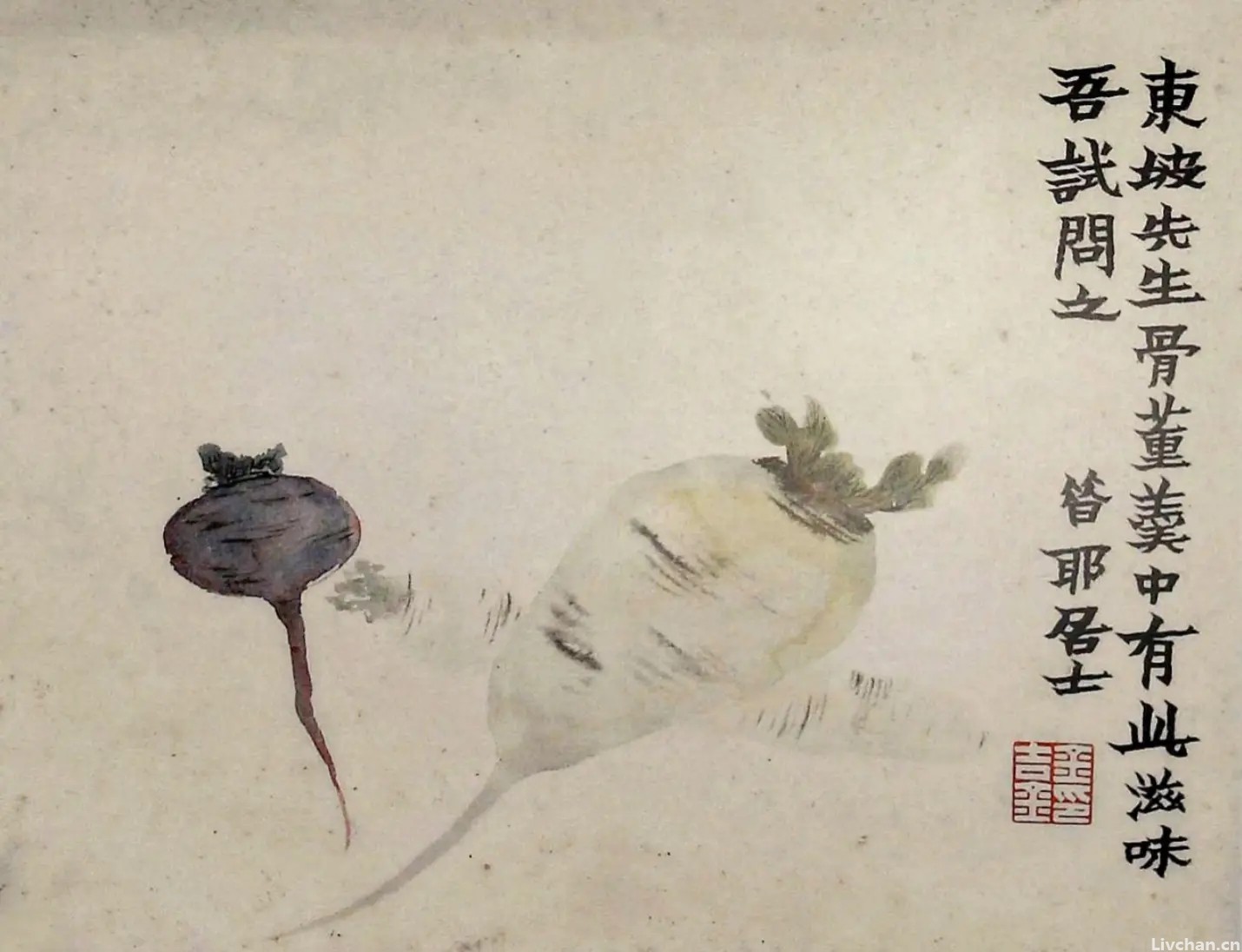

宋代大文豪苏东坡、大书法家黄庭坚以及文学大师曹雪芹等也都喜欢养蟋蟀玩。

宋朝时期,还有专门饲养蟋蟀和调教蟋蟀的技师。贵族们虽然喜欢玩斗蟋蟀,但是他们本身不会饲养。

所以就花大价钱来请技师,技师们将蟋蟀养得硕大无比,提升蟋蟀的技能,让其打斗之时,处于不败之地。

两宋相比较而言,斗蛐蛐在南宋更为盛行。南宋著名的奸相贾似道在治国理政上就是败类,可以说是祸国殃民的一个人。但是在玩蛐蛐这条路上他可以称的上是一个专家了,人们称之为“蟋蟀宰相”。

他能用自己贪污来的钱在西湖旁边专门建了一个别墅,命名为“半闲堂”,躲在里面大斗蛐蛐。而且还通过自己的研究和请教相关的专家编了一本名为《促织经》的斗蛐蛐专著。

这本书一共有二卷对蛐蛐的种类、生活习惯、斗法等都进行了详细地研究。这本书在后代也成为了斗蛐蛐的经典著作,明朝时期的周屡靖对其进行了增补。

宋代斗蛐蛐能成为热门一个重要原因就是赌博意味浓厚。北宋末年的顾逢在《负曝杂录》提到人们为了斗蛐蛐,那是“万金之资付于一啄”。

明清时期,斗蟋蟀更是成了贵族必备的娱乐活动,要是一个贵族不斗,都参与不了别人的话题。

而且在唐朝时期宫中养蛐蛐可能还只是一些像嫔妃宫女等“闲人”,但是到了明清时期皇帝也掺和到这个活动之中了。

有“仁宣之治”美誉的明宣宗就十分喜爱这个娱乐活动。这个明朝少有的明君在斗蛐蛐这件事上他是公开下旨指定官员进贡蛐蛐,“敕苏州府知府况钟……今他所进促织数少。又多有细小乃不堪的。已敕他末后运自要一千个。敕至。尔可协同他干办。不要误了。故敕”。

明宣宗是明目张胆地下旨给苏州知府责备他进献的蟋蟀短小不堪用,不合朕的心意,给你一次改过的机会赶快重新给我进贡。

在皇帝身心力行的带动下,明朝的宫中是掀起了一股斗蛐蛐之风,而且是“以赌博求胜”。

到了清朝时期更是活跃,那些骑马射箭的满洲勇士在入主中原后,在斗蛐蛐此等娱乐活动中逐渐消磨着自己血勇之气。

四、斗蛐蛐成本水涨船高

古代斗蟋蟀风气愈演愈烈,人们便开始建立专门斗蟋蟀的场所。

所以有“斗之有场,盛之有器,必大小相配,两家审视数四,然后登场决赌”。

有了斗蟋蟀的场所之后,就比较重视蟋蟀的盛放器皿。

好的蟋蟀也要有好的蟋蟀罐来装来养,方能很好地衬托其价值。

蟋蟀罐的质地有陶、瓷、玉、缸釉等等,一个精美的蟋蟀罐有时可能比一只蟋蟀的价钱更高。

王公贵族中有专门斗蟋蟀所用的器具,在当时称作为斗台,一般都是盘子大小的玉盘。

也有的人会用金盘作为蟋蟀斗争的场地,以表示斗蟋蟀的隆重和高贵。

如上文所讲,明宣宗是一个十分喜欢玩蛐蛐的皇帝,上有所好下必甚焉,所以在天子的带动下,此时明朝蛐蛐的产业链更是发达,此时蛐蛐罐的制作达到很高的水平。

“宣德罐”在蛐蛐界由为珍贵,被玩蛐蛐人士是为珍宝,称之为“镂雕人物,妆彩极工巧”。(《戒庵老人漫笔》)

现存的一些宣德罐那是花纹图案龙腾凤舞,古朴雅致,细致圆滑,显示出了极高的工艺。如明代的邹家、万礼张,清代的赵子玉等人都是享誉一时的蛐蛐罐雕刻艺术家,是他们把这项古老的博彩项目的艺术内涵提高到了一个新的高度。

而宣德皇帝玩蛐蛐的事情还曾经是一个历史悬案呢:

明朝永乐皇帝朱棣去世后,他儿子明仁宗洪熙皇帝朱高炽只当了不到一年的皇帝就去世,于是皇位就传到了朱棣的孙子——明宣宗,宣德皇帝朱瞻基那里,可以这么说,朱瞻基直接继承了永乐大帝的基业。朱瞻基总体来说是一个不错的皇帝,因为永乐大帝在位的时候明朝国力受到透支,所以显出一些疲态,所以朱瞻基改用了休养生息的国策,与民休息,这让明王朝的国力得到了恢复,后世把他和他父亲在位的十一年称为“仁宣之治”,认为是大明王朝最好的一段时期。

当然,这不是说朱瞻基就没有争议,他在位的时候放弃交趾,停止下西洋,对蒙古采取单纯的防御措施,撤掉奴儿干都司……总的来说就是采取一种全面战略收缩的国策,虽然他战略收缩是有些不得已,但也不可避免的损害的明王朝的战略地缘利益。但关于朱瞻基的私德,坊间还一直有一个传说:他爱玩蟋蟀!甚至被称为“促织天子”,但这个说法相当诡异:其在民间流传非常广,甚至清代著名文学家还将这一剧情写进了《聊斋志异》中!但正史却没有记载这件事情,很长时间也没有证据能证明,故宫博物院里藏了数千件瓷器,竟没有一件和蟋蟀有关。

然而,有关这个事情的野史杂闻则非常之多,也就是说绝不是空穴来风!那这件事情是谣传呢?还是另有蹊跷呢?一直到1993年,这个事情才被考古学家证明了是真的:证据确凿!1982年,景德镇发现部分瓷器残片,似乎和蟋蟀有关。1993年,江西省景德镇,考古学家在发掘珠山明代御窑厂遗址时,出土了大量碎瓷片,复原出一批蟋蟀罐。这些造型精美的蟋蟀罐都是皇家用的,宣德皇帝喜欢蟋蟀,证据确凿!

那为什么之前找不到宣德皇帝和蟋蟀有关的证据呢?这其实是和明朝官方的销毁有关,1455年,宣德皇帝病逝,皇位由他儿子正统皇帝朱祁镇继承,当时太皇太后深恨朱瞻基玩物丧志,又怕新皇帝也染上这个毛病,命令:“将宫中一切玩好之物、不急之务悉皆罢去,革中官不差”。

于是宫里面所有的蟋蟀罐都被砸了,景德镇御窑厂烧制好尚未进贡的蟋蟀罐全部打碎深埋地下,直到500多年后才被证实。

五、蟋蟀文化

蛐蛐会斗那是天性使然,为了生存为了繁衍,雄蛐蛐必须替身而出,这种天性在斗蛐蛐人的手中是被玩的淋漓尽致。蛐蛐的斗在人们的操作之下,更是可以和人类的拳王比赛相提并论了。

蛐蛐在斗的过程那可是十分的精彩,画面一度的血腥,“断手短腿”那都不叫什么,有的甚至是被当场咬死都有。

而斗蛐蛐的人为了取胜,他们会把在野外捕获的蛐蛐进行多次筛选,以得到他们认为勇猛的蛐蛐,这些强者在同一个蛐蛐罐中,那个是狭路相逢勇者胜了,给人们带来一场场酣畅淋漓的厮杀。

比如上文所提到的蟋蟀宰相贾似道他就有一只异虫蛐蛐,它有4只大牙(一般蛐蛐只有2只大牙),所以它名号“重牙”,是贾似道心爱的一个虎将。

贾似道听闻同朝的一位官员八吕也有一只勇猛的蛐蛐,名叫“寿星头”。这两年便约到贾似道的半闲堂一决高下。这两只蛐蛐王真是棋逢对手,打出一山不容二虎的架势,从掌灯之时打到了此日天明色薄时还未罢休。

二虫已是精疲力尽,终不肯罢休,双腿已是无法支持站起但还是撑着肚子互咬,最终是双双力竭而亡。

但是贾似道那只重牙在临死之时还最后的挣出一股力气,竖起双翅,成为了获胜的一方,为此贾似道是悲喜交集,命人特地打造了一副嵌金象棺,隆重安葬了这位功臣。

而蟋蟀这种斗几乎是不死不休,给斗蛐蛐的这种活动更是增加了一股马革裹尸,战死沙场的英雄气概,而文人墨客就是抓住这个特征,在落笔之时更加浓墨重彩,将蟋蟀描述得十分的生动形象。

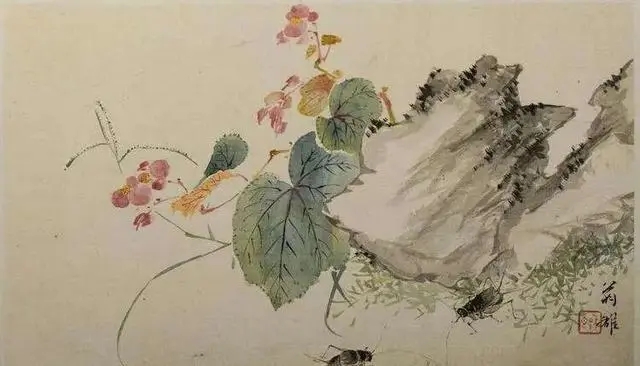

蟋蟀生命力顽强,又好胜,永远有不可一世的气概,其顽强拼搏的形象深入人心,各种艺术题材自然少不了。

在古时候,它的鸣声同织机的声音相仿,又被称为促织。

时令又届深秋,妇女们听到它,便开始缝制寒衣了。寓意提醒人们勤劳工作、抓紧时间获得更大发展。

在文人眼中,蟋蟀的鸣叫会给人带来一种伤感的情绪,所以文人借蟋蟀更多的是表达自己心中的哀伤之情。

如《蟋蟀鸣西堂赋》中所写的“若夫八月在宇,三秋及门,清韵昼动哀音夜繁。潘生感而增思,宋玉伤而断魂”。写出了一副多愁善感的心境。

斗蛐蛐这一个古老的博彩游戏在各朝各代人们的努力下成为了一项传统活动。它也曾一度被人们带上了玩物丧志的代名词,成为了纨绔子弟的象征。时至今日,现代人除了养蟋蟀听声,偶尔也会斗蟋蟀,但大多仅限于娱乐,因为赌博是违法行为。

人们也借助蟋蟀的诸多寓意,做出了玉雕蟋蟀,木雕蟋蟀等艺术品,传统国画家还经常以蟋蟀为主题作画。

蟋蟀有“天下第一虫”的美誉,蟋蟀的“蟀”与帅同音,常以之表达大权在握、飞黄腾达之意。

根据民间的说法,屋里有蟋蟀,寓意大吉大利的意思,能让家族兴旺,富贵吉祥。

蟋蟀喜欢半夜鸣叫,但给人的感觉,是平静踏实的,蟋蟀又有清静、安稳,也有保平安的寓意。

蟋蟀,个头虽小,但它造房子却不怕苦,不怕累,它的精神值得人们学习,蟋蟀又寓意坚持不懈,勇于拼搏创造。

蟋蟀,善鸣、好斗,在这上千年的历史长河中,人们喜爱它、赏玩它、吟咏它、歌颂它,人们借它娱乐,借它抒情,形成了中国极具特色的蟋蟀文化,它承载了人们的欢笑,也承载了一代又一代人的记忆。

参考文献

1、《斗蟋蟀史话》

2、《中国古代的蟋蟀文化》

3、《斗蟋蟀的魅力》

来源:百度百科、大汉民风、桃染墨痕

本页面二维码

© 版权声明:

本站资讯仅用作展示网友查阅,旨在传播网络正能量及优秀中华文化,版权归原作者所有。

如有侵权请 联系我们 予以删除处理。

其他事宜可 在线留言 ,无需注册且留言内容不在前台显示。

了解本站及如何分享收藏内容请至 关于我们。谢谢您的支持和分享。

猜您会读:

- 虾鲜稻香,醉美监利。5月17日,在2025湖北“潜江龙虾”产业博览会监利分会场,监利早酒文化论坛如期举行。主持人和嘉宾以及现场的互动,揭示了监利早酒的前世今生。如今,监利...

- 说起民国,不少人脑海里会浮出影视剧里的桥段:民国时代,风雨飘摇的上海滩,有灯红酒绿,也有名媛大师。多少英雄豪杰前赴后继,演绎了一出出江湖恩怨,故事令人荡气回肠。然...

- 对棚,又称“对台”、“卡戏”,是一种源自中国东北及南方部分地区的民间娱乐形式,在婚礼、丧葬、庙会等场合。有钱有势的人家会雇佣两个戏班或鼓乐队同时演出内容相同的戏剧...

- 中国传统民族乐器,涵盖了打击乐器、拉弦乐器、吹管乐器以及弹拨乐器四大类别。接下来,我们将深入探索中国传统的打击乐器,其中,编钟无疑是最为引人注目的代表之一。编钟这...

- 一张图看懂手串不同颗数的寓意,建议收藏!

- 中国古代首饰大全:发饰:包括笄、簪、钗、步摇、钿、扁方、梳篦、华胜、抹额等,用于固定和装饰头发。耳饰:如耳环、耳坠等,用以装饰耳朵,材质多样,造型各异。颈饰:包括...

- 人类需要巫术的原因复杂多样,涉及历史、文化、心理和社会等多个层面。一、历史与文化背景原始信仰与崇拜在远古和上古时期,由于人类对自然界的认知有限,他们倾向于相信超自...

- 现在中国的科技发达了,以至于很多人觉得农业没啥科技含量,又土又落后,至于农历(阴历)这东西更看不出有什么意义。但如果抛开现代社会的大量高科技设备,不买上一本阴历的...

- 如今这春节,竟被人说成是靠一帮50、60后在苦苦支撑,他们成了最后一批认真过春节的人。这话听起来,既无奈又心酸。我不禁要问,究竟是谁,让春节变成了这般模样?是那些渐行...

-

中国农历新年,为什么不能翻译成Lunar New Year?

爆竹声中一岁除,Amid the crackle of firecrackers,the old year takes flight.春风送暖入屠苏。The spring breeze brings warmth,and Tusu wine brings del... - 文字是有能量的,且密度极高,甚至远超核爆。它是沉默的,却是震耳欲聋的;它是无色的,却是色彩斑斓的;它是简约的,却是气象万千的;它是渺小的,却是包罗万象的;它是朴素...

-

作者:相忘于江湖1935年1月15日,遵义子尹路一幢两层的花园洋房。一场载入史册的会议在这里举行,这是决定红军命运的一次会议。在持续3天的会议中,红军的主要将领大部分参加...

作者:相忘于江湖1935年1月15日,遵义子尹路一幢两层的花园洋房。一场载入史册的会议在这里举行,这是决定红军命运的一次会议。在持续3天的会议中,红军的主要将领大部分参加... -

蒙古国和我国的内蒙古历史上都曾是蒙古的一部分。辛亥革命发生之时,北洋政府在国内反对分裂、维护统一声浪的压力下,与沙俄进行了艰难的外交交涉,最后于1915年与俄、蒙达成...

蒙古国和我国的内蒙古历史上都曾是蒙古的一部分。辛亥革命发生之时,北洋政府在国内反对分裂、维护统一声浪的压力下,与沙俄进行了艰难的外交交涉,最后于1915年与俄、蒙达成... -

“大明太祖皇帝薨!”“大明太祖皇帝薨!”1398年,明朝开国皇帝朱元璋躺在床榻上看着身边的人恋恋不舍,身边的人哭成一片。可当太监尖细的声音一声接一声的一声在宫中回荡,...

“大明太祖皇帝薨!”“大明太祖皇帝薨!”1398年,明朝开国皇帝朱元璋躺在床榻上看着身边的人恋恋不舍,身边的人哭成一片。可当太监尖细的声音一声接一声的一声在宫中回荡,... -

在北宋以来的文人画传统中,“菜”这一题材一直受到别样的重视,尤其是元代以来,画菜成为文人画中主流的形式。北宋苏东坡是少有的一位“知...

在北宋以来的文人画传统中,“菜”这一题材一直受到别样的重视,尤其是元代以来,画菜成为文人画中主流的形式。北宋苏东坡是少有的一位“知... - 这是纳粹大屠杀前的欧洲犹太民族的一段历史。里面所记录的一些经验教训,仍值得当下的我们警戒。一、基督教最初,欧洲反犹主义的思想根基,是源自基督教。在《基督经》里,其...

- “关陇集团”这个概念是由国学大师陈寅恪先生首先提出来的,特指北朝时期,西魏宇文泰融合其所割据关陇区域内的鲜卑六镇民族,及其他胡汉土著之人所创立的强大政治势力。关陇...

-

吴祖太:青春生命献给红旗渠图为红旗渠纪念馆中悬挂的吴祖太遗像(申清燕 摄)红旗渠的“山碑”上镌刻着81位英雄的名字,他们为红旗渠这一人间奇迹、人民工程的修建献出了宝...

吴祖太:青春生命献给红旗渠图为红旗渠纪念馆中悬挂的吴祖太遗像(申清燕 摄)红旗渠的“山碑”上镌刻着81位英雄的名字,他们为红旗渠这一人间奇迹、人民工程的修建献出了宝... - 那年今日1980年6月17日,中国著名科学家彭加木在新疆罗布泊进行科学考察时神秘失踪,留下了一张简短的字条:“我往东去找水井。彭。6月17日,10点30分。”自此,他再也没有出现过。...

- 编者按:李敦白忆述其“文革”初期的风云际会时直言:“政治权力的致命吸引,呼风唤雨的巨大幻觉,也让我沉迷其中不能自拔。” 李敦白,一九二一年生,美国进步人士。一九四...

-

凤凰网风暴眼|劣迹斑斑的东京电力:为排核污水“洗地” 公然扯谎46年

凤凰网《风暴眼》出品北京时间今天中午12点(日本当地时间2023年8月24日13点),日本福岛第一核电站启动核污染水排海。尽管此前已经有多方质疑和反对,但日本仍一意孤行,不顾...